আইয়ুব আল আমিন

প্রকাশিত ১২ নভেম্বর ২০২৫ ১২:০০ মিনিট

অন্যকে জানাতে পারেন:

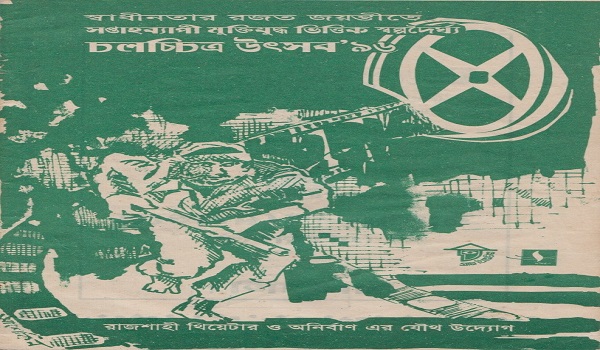

দর্শক-কথা : ‘নছিমন’-এর সেই কাল এবং আমাদের না বলা কষ্ট

আইয়ুব আল আমিন

বর্ষাকাল। সারাদিন ঝিরিঝিরি বৃষ্টি। খুব জরুরি কাজ না থাকলে এই সময় লোকজন সাধারণত ঘর থেকে বের হতে চায় না। সেটা ২০০৩ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি। আমাদের উপজেলায় (কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারী) তখনো তিন-তিনটা সিনেমাহল। যেটাতে নসিমন চলছিলো, ওইটাতে ভিড় বেশি। নসিমন টানা ছয় সপ্তাহ ধরে চলছে। ভিড় আর কমে না। ঝড়-বাদল উপেক্ষা করে নারী-পুরুষ একবার হলেও দেখে আসছে সিনেমাটা। কেউ কেউ আবার কয়েকবার দেখেছে। এরই মধ্যে একদিন অবাক করা এক কাণ্ড ঘটে গেলো। একজন অন্তঃসত্ত্বা নারী নসিমন দেখতে এসে সেখানেই এক ফুটফুটে শিশুর জন্ম দিলো! এ নিয়ে তখন এলাকায় তুমুল হইচই। খারাপ-ভালো, একেকজন একেক মন্তব্য করছে। এ নিয়ে সংবাদও ছাপা হয় পত্রিকায়। নসিমন-এর প্রযোজক মতিউর রহমান পানু বিবৃতি দিলেন, ‘শান্তি পেলাম, আমার বেদের মেয়ে জোস্না দেখতে আসা এক মহিলার কোলের শিশু মারা গিয়েছিলো। এবার আমার সিনেমা দেখতে আসা আরেক মা কোলজুড়ে ফুটফুটে শিশু নিয়ে বাড়ি গেলো।’

দেশের সিনেমা নিয়ে এটা কোনো গল্প নয়, সত্য ঘটনা। খুব বেশি দিনের ঘটনাও নয়, মাত্র ১০-১২ বছর আগের। এর মধ্যেই প্রেক্ষাপটের কতো পরিবর্তন! এখন আমাদের এই উপজেলা শহরে কোনো সিনেমাহল নেই; তিনটাই বিলুপ্ত। পাশের নাগেশ্বরী উপজেলায় তিন সিনেমাহলের মধ্যে এখনো দুইটা টিকে আছে। তাও সেগুলো বছরে দুইবার চালু হয়। দুইবার মানে দুই ঈদে। তাছাড়া সারাবছর বন্ধ। সিনেমাহলের সামনে গরু-ছাগল চরে। প্রতিটি উপজেলা শহরে আগে দুই-তিনটা করে সিনেমাহল ছিলো। এখন অনেক জেলা শহরেও কোনো সিনেমাহল নেই। সারাদেশে সিনেমাহলের সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে পাঁচ ভাগের এক ভাগে। সেই গুটি কয়েক সিনেমাহলও সবসময় দর্শক শূন্যই থাকছে। মানুষ সিনেমা দেখতে সিনেমাহলে আর আসছে না। সারাবছর লোকসান গুনতে হচ্ছে হল মালিককে। তাহলে সিনেমাহল ভেঙে মার্কেট বানানো ছাড়া উপায় কী? তার পরও যারা সিনেমা বানাচ্ছে, তারা টাকা ফেরত পাচ্ছে না। সিনেমাতে যারা কাজ করছে, তারা পারিশ্রমিক পাচ্ছে না ঠিকঠাক। গোড়া থেকে মাথা পর্যন্ত এই যে বিশৃঙ্খলা, এটা শুরু হলো কবে থেকে, এটা কারা শুরু করলো, এর জন্য দায়ী কারা বা আমাদের অভাবটা কীসের, সাধারণ দর্শক হিসেবে এর আমরা কিছুই জানি না। এভাবে কী একটা শিল্প দাঁড়িয়ে থাকতে পারে! অথচ এটাই এখন সারা বাংলাদেশের চিত্র।

সিনেমা অত্যন্ত শক্তিশালী গণমাধ্যম। জনগণের জন্যই তৈরি হয় সিনেমা। সেই জনগণই যদি সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে সেটা যে শুধু হাওয়ার ওপর টিকে থাকবে না, এটাই স্বাভাবিক। একটা সময় ছিলো কোনো পার্বণ মানেই দল বেধে সিনেমা দেখতে যাওয়া; কী ঈদ কী পূজা; এমনকি বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবসেও। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বাস্তবতার পরিবর্তন হয়। অবশ্য শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি এর বাইরে নয়। কিন্তু আমাদের সিনেমাশিল্পের পরিবর্তন হলো উল্টো গতিতে। উন্নতি না হয়ে হলো অধঃপতন। দিন দিন আমাদের সিনেমা হলো জনবিচ্ছিন্ন। মানুষের চাহিদার কথা খেয়াল রাখা হলো না। আমরা পারলাম না বৈশ্বিক সিনেমাশিল্পের অগ্রযাত্রার সঙ্গে তাল মেলাতে। বেশি মুনাফার লোভ, সর্বত্র মূর্খদের অনুপ্রবেশ, দলীয়করণ, নীতিহীনতা, স্বাধীন একটি চলচ্চিত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব প্রভৃতি কারণে আমাদের সিনেমাশিল্পটা টিকে আছে কোনোমতে ধুকে ধুকে।

নিভু নিভু এই বাতিটাকে জ্বালিয়ে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে, তাও ওই জোড়াতালি দিয়ে অসদুপায়ে। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই ভারত-বাংলাদেশ মিলে যৌথ প্রযোজনায় সিনেমা নির্মাণের চেষ্টা চলছে। এই ব্যাপারটা নিয়েও ঝামেলার অন্ত নেই। এখানেও নানাধরনের দলাদলি, মত, পাল্টা মত, পক্ষ-বিপক্ষ দাঁড়িয়ে গেছে। আবার দুই দেশের সিনেমা আদান-প্রদান নিয়েও লেজে-গবরে অবস্থা। এটা নিয়েও লোকজন বিরক্ত হয়ে পড়েছে নানাভাবে। কেউ বলছে, যৌথ প্রযোজনায় গিয়ে আমরা বৈষম্যের শিকার হচ্ছি। আরেক দল বলছে, এটা সাংস্কৃতিক আগ্রাসন; আমাদের ইন্ডাস্ট্রি ধ্বংসের পাঁয়তারা ছাড়া কিছুই না। এখানে আদান-প্রদানের নামে শুধু আদানই হচ্ছে, প্রদানের বালাই নেই। আরেক দল সম্পূর্ণভাবে তাদের বিপরীত। তাদের মতে, বৈশ্বিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিশ্চিহ্ন হওয়ার আশঙ্কাতেই এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে দুর্বল ও নকলবাজরা। হিন্দি আর তামিল সিনেমার হুবহু নকল যদি তারা নিয়মিত চালাতে পারে, তাহলে মূল সিনেমা এখানে প্রদর্শনে অসুবিধা কী?

শিল্পী শিল্প সৃষ্টি করবে। সেটা কে দেখলো কে দেখলো না, কোথায় কীভাবে কোন শিল্পের সঙ্গে প্রদর্শন হলো-এগুলো নিয়ে শিল্পী কেনো মাথা ঘামাবেন। শিল্প তার নিজের গতিতে চলবে, বাধা আসলে সেই শিল্প তার নিজের যোগ্যতায় উতরে যাবে। যোগ্যতা না থাকলে সে টিকবে না। জোর করে বিকলাঙ্গ কোনো শিল্পকে তো টিকিয়ে রাখা যায় না। তার ধ্বংস অনিবার্য। বোঝা যায়, এই শিল্পে কলকাতার দশাও এখন করুণ। নিম্নমান, অদক্ষতা, বিষয়বস্তু, আর নকলবাজি তাদের গলাও রীতিমতোই টিপে ধরেছে। মনে হচ্ছে, দুটো ইন্ডাস্ট্রি ভেঙে অদূর ভবিষ্যতে একটা হয়ে যাবে। তবে উপমহাদেশের বাংলা মুল্লুকেই কেবল এই বেহাল দশা। তাছাড়া দক্ষিণ ভারতসহ সেখানকার মূল ইন্ডাস্ট্রিতে তো রমরমা অবস্থা।

শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে বাংলাভাষীদের এই সঙ্কট একদিনে হয়নি। দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবের ফসল এটা। ওটা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে পারবে ইতিহাসবেত্তাগণ। আঙ্গিক বিচারে শিল্পের ধারা মূলত দুটি। জনপ্রিয় ধারার শিল্প এবং ধ্রুপদী শিল্প। প্রথমটা মানুষের চিত্তকে সাময়িকভাবে পরিতৃপ্ত করে। আর অন্যটা মানুষের পরিশীলিত মানসিকতায় আনয়ন করে দীর্ঘমেয়াদি প্রশান্তি। সেই সঙ্গে চিত্তকে বিকশিতও করে। চলচ্চিত্রে এই দুটি ধারাই আছে। কলকাতায় অবশ্য পরিশীলিত রূপের খোলসে কিছু চলচ্চিত্র হচ্ছে, যা মোটেও ধ্রুপদী শিল্পের কাতারে পড়ে না। সেখানে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে পরকীয়ার প্যানপ্যানানি, সমকামিতা, লিভ টুগেদার, অসম বয়সে প্রেমের মিশেলে তৈরি হচ্ছে একধরনের চলচ্চিত্র, যেগুলোকে আমরা বলছি আর্টফিল্ম। সেটা না হচ্ছে ধ্রুপদী, না পাচ্ছে জনপ্রিয়তার তকমা। আর আমাদের এখানে তো চলচ্চিত্রে ধ্রুপদী বিষয়টার আশেপাশেও কেউ নেই।

একজন মানুষের যে প্রজ্ঞা ও মেধার প্রয়োজন হয়, একটা ক্ল্যাসিক শিল্প দাঁড় করানোর জন্য এখানে তার বিলুপ্তি ঘটেছে আরো আগেই। আর জনপ্রিয় ধারায় এখানে যা হচ্ছে, সাধারণ জনগণ পর্যন্তও সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এলিট শ্রেণিটার কথা বাদই দিলাম, একটা সময় ছিলো যখন খেটে খাওয়া মানুষ অন্তত সিনেমাহলে যেতো। সেসময় ‘অশ্লীলতা’র ধোঁয়া তুলে এই শিল্পকে ঢেলে সাজানো হলো। ছাঁটাই করা হলো অনেক অভিনয়শিল্পীকে। তারপর যেটা দাঁড়ালো, এ শিল্পের ৮০ ভাগ-ই নাই হয়ে গেলো। পরে যাদেরকে এনে শুরু করা হলো, তারা যা বানাচ্ছে-আর যাইহোক সিনেমা বলা যায় না সেগুলোকে। ফলাফলও পেলাম সেরকমই। বর্তমানে হাতের মোবাইল ফোনসেটেও যে বিনোদন সেটাকে টপকাতে পারলো না এই বিশাল শিল্পমাধ্যম। নামতে থাকলো নিচের দিকে। নামতে নামতে এখন যে অবস্থায় দাঁড়িয়েছে, ১০ বছর পরে এর অবস্থান কোথায় হবে সেটা আল্লা-মালুম।

শিল্পের এই দুরবস্থার জন্য শিল্পী সঙ্কটও বহুলাংশে দায়ী। একজন নায়ক, একজন নায়িকা আর ভিলেন দিয়েই সিনেমার মতো একটা বিষয়কে টেনে লম্বা করা যায় না। সাপোর্টিং আরো অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রী লাগে। সত্যের মৃত্যু নেই-এর কথাই ধরেন, যেখানে সালমান শাহ, শাহনাজ, রাইসুল ইসলাম আসাদ, শাবানা, আলমগীর, রাজীব, মিশা সওদাগরের মতো শিল্পীরা একসঙ্গে ছিলেন। এমন শিল্পীরা একসঙ্গে থাকলে তাদেরকে দেখার আগ্রহেই মানুষ সিনেমাহলে যাবে। এই সাধারণ বিষয়গুলো নিয়ে ভাবার মতো মানুষও এখন আর সিনেমাজগতে নেই। শিল্পে মানুষ বিনোদিত হয়। বিনোদন মানুষের মনের খোরাক। তো এই খোরাক আমাদের এখন পূরণ হচ্ছে কীভাবে? আমরা খেলাধুলা ভুলে গেছি, বই পড়ছি না, আমাদের সিনেমাও নেই। তাহলে এইসব ধর্ষণ, বলাৎকার, মানুষ হত্যা, লুণ্ঠন কি এখন মানুষের বিনোদনের সেই স্থানে প্রতিস্থাপিত হয়েছে? সেটা মনোবিজ্ঞানীরা বলতে পারবে ভালো।

সিনেমা থেকে আমাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, নিজস্ব জীবনবোধ যেদিন বের হয়ে গেছে, সেদিনই মূলত মৃত্যু হয়েছে এই শিল্পটার। জোড়াতালি, ধার-দেনা করে একটা সংসার দুই-এক দিন চালানো যায়, আজীবন চলে না। অনিবার্যভাবে সেই সংসার ভেঙে যায়। আমাদের সিনেমার সংসারও তাই এখন ভাঙা। আগে ‘পিতামাতা সন্তান’ একসঙ্গে ছিলো। তারপর ‘সন্তান যখন শত্রু’, তখন ‘বাবা কেনো চাকর’।

বোনটা সব হারিয়ে দিশকূল পায় না, তাকে নিয়ে প্রশ্ন আসে, ‘মেয়েটি এখন কোথায় যাবে’; এমনই ‘জীবন সংসার’ এখন ঠিক যেনো আমাদের চলচ্চিত্রের বাস্তব চিত্র!

লেখক : আইয়ুব আল আমিন, দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকায় চিত্রশিল্পী হিসেবে কর্মরত। এর বাইরে তিনি নিয়মিত প্রচ্ছদের কাজ করেন।

ayub.fa@gmail.com

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন