অধরা মাধুরী

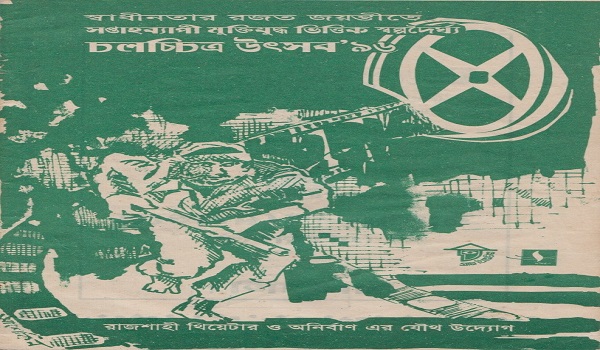

প্রকাশিত ০৮ নভেম্বর ২০২৫ ১২:০০ মিনিট

অন্যকে জানাতে পারেন:

উল্টো স্রোতে লেস্টার জেমস-এর লঙ্কা সাগর পাড়ি

অধরা মাধুরী

‘আলো যে যায় রে দেখা’

অবারিত নীল সাগরের মাঝখানে গল্পের মতো সবুজ দ্বীপ শ্রীলঙ্কা। পুরাণে তার দেখা মেলে রাবণের সোনার লঙ্কা হিসেবে। বাল্মীকির রামায়ণের সোনার লঙ্কা প্রকৃতপক্ষেই ছিলো স্বর্ণের তৈরি; সেখানে লঙ্কাকে উপস্থাপন করা হয় স্থাপত্যকলার অনন্য নিদর্শন হিসেবে। পুরাণের ভরসায় অনুমান করা যায়, উপমহাদেশের অধিকাংশ এলাকার মতো শ্রীলঙ্কাও শিল্প-সম্পদে সমৃদ্ধ ছিলো। অর্থাৎ শ্রীলঙ্কার সমাজ-সংস্কৃতির বেশ শক্ত একটা ভিত আছে। ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশদের প্রায় দু’শো বছর ঔপনিবেশিক শাসনের অংশ ছিলো এই ভূখণ্ড। শ্রীলঙ্কায় ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু হয় এই ঔপনিবেশিক শাসন। শ্রীলঙ্কাকে তখন ডাকা হতো সেলন (Ceylon, ১৮১৫-১৯৪৮) নামে। দ্বীপ রাষ্ট্র সেলনে এর পর দীর্ঘ একশো ৩৩ বছর চলেছে ব্রিটিশ শাসন।

ব্রিটিশরা দেশটির সামাজিক কাঠামো, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, সাংস্কৃতিক চর্চা সবকিছুতেই রেখে গেছে উপনিবেশের চিহ্ন। আর সাংস্কৃতিক উপনিবেশ তো এখনো উপস্থিত। ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে ব্রিটিশ আগ্রাসন না থাকলে আজকের ভূখণ্ডটা ঠিক কেমন হতো, তা কল্পনা করার চেষ্টা করেও বেশি দূর এগোনো যায় না। কারণ এই উপনিবেশবাদ এখনো মানুষের মাথায় এতোটাই শিকড় গেড়ে আছে! তাই যেকোনো আলোচনাই করা হোক, তার মূল অনুসন্ধান করতে গেলে কোনো না কোনো স্তরে ব্রিটিশ রাজের প্রভাব প্রকটভাবে চোখে পড়বেই। দীপেশ চক্রবর্তীর ভাষায় কথাটির পুনরাবৃত্তি করা যায়-‘আমাদের দেশে আধুনিক রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন ঔপনিবেশিক সময়ে, তাই বর্তমান শাসনব্যবস্থার অনেক অনুচ্চারিত সত্য তার জন্মের ইতিহাসে-অর্থাৎ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের ইতিহাসে-অনেক নির্লজ্জভাবে প্রকাশিত।’১

শিল্পচর্চাও এ সত্য থেকে দূরে বাস করে না। শ্রীলঙ্কান চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রিতে উপনিবেশবাদের ছাপ বেশ প্রকট। তার পরেও কিছু মানুষ এর বাইরে ভিন্ন পথে চলেছেন। শ্রীলঙ্কান সংস্কৃতির নিজস্বতা দেখতে চেয়েছেন, দেখাতে চেয়েছেন। শ্রীলঙ্কান চলচ্চিত্রে সেই স্বপ্নদ্রষ্টাদের অন্যতম লেস্টার জেমস পেরিস।

কিছুটা অতীত : স্বপ্নদ্রষ্টার সৃষ্টি

ঔপনিবেশিক পরিস্থিতির মধ্যেই ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে লেস্টার জেমস পেরিসের জন্ম; অর্থাৎ তার জন্মের শতাধিক বছর আগে থেকেই শ্রীলঙ্কায় ব্রিটিশ শাসনের ঘাঁটি ছিলো। তবে সেখানে ব্রিটিশদের উপস্থিতির কথা জানা যায় প্রায় ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে, আর সামগ্রিকভাবে ইউরোপিয়দের উপস্থিতি ছিলো ১৫০৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে। সঙ্গত কারণেই এই উপনিবেশ শুধু ভূমি বা শাসনব্যবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। ভারত উপমহাদেশের অন্যান্য এলাকার ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের কৌশলের মতোই সেলনে ‘আধুনিক’ সংস্কৃতি, ‘উন্নত’ শিক্ষাব্যবস্থা আর ‘অভিজাত’ শ্রেণির পরিচায়ক ছিলো পাশ্চাত্যের ক্যাথলিক প্রাধান্যশীল সংস্কৃতি।

সেই দৃষ্টিতে দেখলে লেস্টারের জন্ম তৎকালীন সেলন আর বর্তমান শ্রীলঙ্কার উচ্চশিক্ষিত এক রোমান ক্যাথলিক পরিবারে। বাবা ডা. জেমস ফ্রান্সিস পেরিস ছিলেন স্কটিশ এবং পেশায় চিকিৎসক; মা অ্যান গার্টিট্রুড উইনিফ্রেড জয়াসুরিয়া ছিলেন ক্যামব্রিজের সেন্ট ব্রিজেটস থেকে সিনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী। তাদের চার সন্তানের একজন লেস্টার। বাবা-মা চেয়েছিলেন লেস্টার আইনজীবী অথবা চিকিৎসক হবেন। আর তার শিক্ষকরা চেয়েছিলেন লেস্টার হবেন ক্যাথলিক পাদ্রি। পরিবার আর পরিচিতদের প্রত্যাশা থেকে তার বেড়ে উঠার চিত্র অনেকটা পরিষ্কার। ছোটোবেলা থেকেই লেস্টারের পরিবারে পাশ্চাত্য ক্যাথলিক সংস্কৃতি ও ইংরেজি ভাষার চর্চা হতো। এমনকি বাসায় কথা বলার ভাষা হিসেবেও ব্যবহৃত হতো ইংরেজি। শ্রীলঙ্কান ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে লেস্টারের একমাত্র যোগসূত্র ছিলো তার নানি। যিনি শুদ্ধ শ্রীলঙ্কান ভাষায় কথা বলতেন। শৈশবে লেস্টার প্রখ্যাত ক্যাথলিক স্কুল সেন্ট পিটার্স কলেজে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেন। ১৭ বছর বয়সে সবার ইচ্ছার বাইরে গিয়ে তিনি জীবনের লক্ষ্য পরিবর্তন করে সাংবাদিকতার দিকে মনোনিবেশ করেন। সাংবাদিকতায় লেস্টার প্রথম কাজ শুরু করেন ডেইলি নিউজ পত্রিকায়, শিল্পবিষয়ক সাপ্লিমেন্টারিতে লেখালেখির মাধ্যমে। তবে শিল্প-সাহিত্য-চলচ্চিত্রের প্রতি লেস্টারের আগ্রহ কিন্তু ১৭ বছর বয়সে হঠাৎ করে তৈরি হয়নি।

১১ বছর বয়সে লেস্টারের বাবা তাকে একটি আট মি মি কোডাস্কোপ প্রজেক্টর উপহার দেন, যেটাতে চার্লি চ্যাপলিনের নির্বাক চলচ্চিত্র দেখা যেতো। অর্থাৎ চলচ্চিত্রের সঙ্গে লেস্টারের পরিচয় সেই সময় থেকেই। এর বাইরে অবশ্য এ ধরনের কোনো বিষয়ের সঙ্গে তার সম্পৃক্ততা ছিলো বলে জানা যায় না। অথচ সেই লেস্টারই পরে হয়ে ওঠেন শ্রীলঙ্কান চলচ্চিত্রের পুরোধা। তার বেড়ে উঠার মধ্যে এ ধরনের ভাবনা ছিলো বলে মনে হয়নি। কেননা ঔপনিবেশিক সময়ে সেলনের নিজস্ব চলচ্চিত্র বলে তো কিছু ছিলো না। এমনকি ঠিক কখন শ্রীলঙ্কানরা এই শিল্পের অভাব বা প্রয়োজন অনুভব করেছে, তাও একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়। একইভাবে এখন পর্যন্ত তারা নিজস্ব শিল্পের বা শিল্পভাষার প্রয়োজন পুরোপুরি উপলব্ধি করেছে কি না, সেটিও নিশ্চিত করে বলা যায় না। কারণ শ্রীলঙ্কান চলচ্চিত্রে ৫০-এর দশক আর বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য চোখে পড়ে না। এখনো শ্রীলঙ্কায় মূলধারার যে ‘মসলা’ চলচ্চিত্র নির্মিত হয়, তাতে বলিউড ও দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্রের শিল্পভাষার রাজ চলছে।

এই শিল্পভাষা হলো শিল্পের অভিব্যক্তি, যা কোনো শিল্পের স্বকীয় অর্থ তৈরি করে। তবে শিল্পভাষা বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে উঠা কোনো বস্তু নয়। সংস্কৃতি, সামাজিক বাস্তবতা, সময় ও জীবনপ্রবাহের সাঙ্কেতিক উপস্থাপনার যে ক্ষমতা শিল্পকর্মের আছে, তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে শিল্পভাষার মধ্য দিয়ে। তাই সময়, স্থান, সংস্কৃতি, এমনকি মানুষভেদে একই শিল্প পৃথক পৃথক অর্থ প্রকাশ করে। আবার ভিন্ন শিল্পভাষা দিয়েও একই অর্থ প্রকাশ সম্ভব হয়ে ওঠে। সংস্কৃতি, দেশকালের প্রেক্ষাপটের মিশ্রণে যেভাবে দিনে দিনে একটি ভাষা তৈরি হয়; তেমনই একজন শিল্পী তার শিল্পের আবিষ্কার করেন তিলে তিলে, পারিপার্শ্বিকতার পরিপ্রেক্ষিতে। শিল্পীর শিল্পভাষা তার নিজস্ব। আর সংস্কৃতির ভাষা হলো এমন শিল্প, যা ওই জনগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে। শিল্পীর প্রতিভা জন্মগত হতে পারে, তবে শিল্প তৈরি হয় সময়ের প্রয়োজনে। তাই শিল্পী মনন তৈরি হওয়া একটি জটিল প্রক্রিয়া। ঔপনিবেশিক শাসনের সেই সময়ে পাশ্চাত্য ক্যাথলিক সংস্কৃতির ধারক লেস্টারও তেমনই ধীরে ধীরে হয়ে ওঠেন শ্রীলঙ্কান চলচ্চিত্রে নিজস্ব সংস্কৃতিকে উপস্থাপনকারী প্রথম নির্মাতা।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে মায়ের পরামর্শে লেস্টার তার ভাই ইভান পেরিসের কাছে ইংল্যান্ডে যান। ইভান তখন লন্ডনে আর্টস স্কলারশিপে পড়াশোনা করছিলেন। লন্ডনে থাকার সময়ই লেস্টারের লেখা কলাম ‘লেটার্স অন দ্য আর্টস ফ্রম ইংল্যান্ড’ প্রকাশ হয় ফ্র্যাঙ্ক মোরেস-এর টাইমস অব সেলন পত্রিকায়। শিল্পচর্চার সঙ্গে এভাবেই লেস্টারের সরাসরি সংযোগ বলা যায়। যুক্তরাজ্যে সেসময় শিল্পক্ষেত্রে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগতে শুরু করেছে। ঠিক এই সময়ে প্রায় চারশো চলচ্চিত্র ক্লাবে তখন নতুন নির্মাতারা চলচ্চিত্র নির্মাণ করছিলো। এমনই একসময়ে চলচ্চিত্রের প্রতি লেস্টার আগ্রহ ও আকর্ষণ অনুভব করেন। ইংল্যান্ডে তার দেখা হয় আরেক শ্রীলঙ্কান নির্মাতা হেয়ারওয়ার্ড জেন্স-এর (Hereword Jansz) সঙ্গে; যিনি নিজেও তখন কেবল চলচ্চিত্রের জগতে ঢুকতে চলেছেন। একই ধরনের আগ্রহ, উদ্যম আর সীমাবদ্ধ ক্যামেরা সরঞ্জামের সমন্বয়ে লেস্টার ও হেয়ারওয়ার্ড’র প্রথম উদ্যোগ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র Soliloquy (১৯৪৯) মুক্তি পায়। যেটি ‘বেস্ট টেকনিকাল প্রফেসিয়েন্সি’ বিভাগে মিনি ক্যামেরা কাপ পুরস্কারও অর্জন করে। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে এটি আবার পুরস্কার পায় ইন্সটিটিউট অব অ্যামেচার অ্যান্ড রিসার্চ ফিল্মমেকার অব গ্রেট ব্রিটেন থেকে। এর পরেই লেস্টার Farewell to Childhoodনির্মাণ করেন; যার গল্পটি তিনি লিখেছিলেন শ্রীলঙ্কায় থাকতে। পরে ব্রিটিশ সামাজিক প্রেক্ষাপটে সেটি আত্মীকরণ করে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেন লেস্টার। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে নিজ দেশে ফিরে তিনি সরকারি ফিল্ম ইউনিট-এ যোগ দেন।

শ্রীলঙ্কান বাস্তবতায় লেস্টারের পুনর্গঠন

দেশে ফেরার আগ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কা ছিলো শুধুই লেস্টারের জন্মস্থান; আর শিক্ষায়, মননে, শিল্পচর্চায় তিনি ছিলেন পশ্চিমা সংস্কৃতির বাহক। ব্রিটিশ শাসন শুধু তার দেশেই নয়, চেতনায়ও উপনিবেশ স্থাপন করেছিলো। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে শ্রীলঙ্কায় ব্রিটিশ শাসনামলের অবসান হয়। আর ১৯৫৪-তে লন্ডন থেকে দেশে ফিরেন লেস্টার। সময়টা এমন, যখন দেশে একজনও প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ নেই, যিনি শুধু নিজের সারাজীবনই নয়, দু-এক পুরুষ আগে থেকেই উড়ে এসে জুড়ে বসা ব্রিটিশদের দ্বারা শাসিত হননি। লেস্টার নিজেও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না, সে কথা আগেও বলেছি। সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশে ফিরে লেস্টার যখন সরকারি ফিল্ম ইউনিটে যোগ দেন, কাজের সূত্র ধরেই তখন তার দৃষ্টি ফেরে মাতৃভূমির দিকে। শ্রীলঙ্কায় ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব, যানজট প্রভৃতির ওপর প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণকাজ শুরু করেন তিনি। জীবনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পার করে আসা লেস্টার সেসময় নিজের দেশ, দেশের মানুষ ও সংস্কৃতির প্রকৃত সত্ত্বার কাছাকাছি আসতে শুরু করেন চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। শাসকগোষ্ঠীর কাছে নিজেদের ‘অভিজাত’ পরিচিতি প্রতিষ্ঠার জন্য উপনিবেশের মধ্যে বেড়ে উঠা দ্বীপটির উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণি যে সংস্কৃতি ঐতিহ্যকে কোণঠাসা করে রেখেছিলো, লেস্টার ধীরে ধীরে তার সংস্পর্শে আসেন। একই সঙ্গে তিনি অনুভব করেন, এই চাপা পড়া সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে হবে শিল্পের মধ্য দিয়ে। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তিনি অনুসন্ধান করতে থাকেন তার মাতৃভূমির প্রকৃত রূপ। চলচ্চিত্রজীবনে এই সাংস্কৃতিক দূরত্বকে লেস্টার যেভাবে অতিক্রম করেছেন, সেটাকে তার চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে আরো কাছ থেকে দেখতে চেষ্টা করার মাধ্যমেই হয়তো নির্মাতা লেস্টারকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশদের থেকে মুক্তি পেলেও উপমহাদেশের চলচ্চিত্র জগতে তখন একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছিলো ভারতীয় ইন্ডাস্ট্রির ‘হিট’ চলচ্চিত্রগুলো। ফলে লেস্টার যখন চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করেন তখনকার সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিটা একই সঙ্গে বেশ জটিল আর বিশ্লেষণযোগ্য। কারণ শ্রীলঙ্কায় ‘আধুনিক’ শ্রেণির শিক্ষা, মনন, চেতনা, আদর্শ আর জীবনযাত্রায় তখনো ব্রিটিশ রাজ, আর চলচ্চিত্রে ভারতীয়। এই অবস্থার মধ্যেই ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথম শ্রীলঙ্কান চলচ্চিত্র মুক্তি পায় চেন্নাইয়ে নির্মিত Kadawunu Poronduwa(The Broken Promise)। যদিও এরপর থেকে দেশেই চলচ্চিত্র নির্মাণ হতে থাকে; কিন্তু এসব চলচ্চিত্রে প্রদর্শিত সংস্কৃতি, গল্প, সমাজ কোনো কিছুই শ্রীলঙ্কাকে প্রতিনিধিত্ব করতো না। শুধু অভিনয়শিল্পী, ভাষা আর স্থানগুলো ছিলো শ্রীলঙ্কার। বেশিরভাগ চলচ্চিত্র নির্মাণ হতো কৃত্রিম সেটে। জাতীয় চলচ্চিত্রের কোনো ধারণা বহন করতো না এসব চলচ্চিত্র। যদিও এ ধারণাটির যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্কের সুযোগ আছে। তবে সাংস্কৃতিক উপনিবেশবাদ নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে প্রসঙ্গটি একদম নাকচ করে দেওয়া যায় না। আর দীর্ঘদিন ধরে উপনিবেশে আটকে থাকা একটি দ্বীপের জন্য জাতীয় চলচ্চিত্রের প্রাসঙ্গিকতা তো অনেকটা যৌক্তিক বলেই মনে হয়। মাহমুদুল হোসেনের প্রবন্ধে অবশ্য এর সমর্থন মেলে-

[জাতীয় চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে] ... আধুনিক তাত্ত্বিকেরা আমাদের কথা, পোস্টকলোনিয়াল সমাজগুলোর কথা ভাবেন নি। আমরা যোগ দিয়েছি, তাদের মতো করে ভাবতে, প্রকাশ করতে শিখেছি। আমাদের নিজস্ব কোনো ভাবনা আধুনিকতার মূলধারায় সংশ্লিষ্ট হয় নি। তারপরে উত্তরাধুনিকতা, সেও তাদেরই ব্যাপার, আধুনিকতার ঠাণ্ডা আনুষ্ঠানিকতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা আর দূরত্বের নন্দনতত্ত্বের বিপরীতে তার উত্থান।২

এমনটি ঘটেছে শ্রীলঙ্কান চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে। ফলে শ্রীলঙ্কান চলচ্চিত্রকে গ্রাস করে রেখেছিলো আধিপত্যকারী ব্রিটিশ শিল্পধারা। ইন্ডাস্ট্রিতে তাই মূলধারার যেসব শ্রীলঙ্কার চলচ্চিত্রের কথা এতোক্ষণ বলেছি, সেসব ছিলো শুধুই ভারতীয় চলচ্চিত্রের শ্রীলঙ্কান সংস্করণ। এসব ধারার বিপরীতে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে মুক্তি পায় লেস্টারের Rekava। যেখানে শ্রীলঙ্কান গ্রামীণ সংস্কৃতিকে নিজেদের চলচ্চিত্রে প্রথমবারের মতো পর্দায় দেখতে পায় দর্শক।

চলচ্চিত্রে শ্রীলঙ্কান সত্ত্বাকে তুলে আনার সঙ্গে সঙ্গে লেস্টার আরো কিছু নতুন বিষয় উপস্থাপন করেন, যা তার চলচ্চিত্রের ধরনকে অন্যান্য গতানুগতিক চলচ্চিত্র থেকে পৃথক করে। এমন একটি প্রচেষ্টা হলো মনস্তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে চলচ্চিত্র-নির্মাণ। Delovak Athara(Between Two Worlds) ও Golu Hadawatha(Silence of the Heart) এমন দুটি চলচ্চিত্র যেখানে লেস্টার সিজোফ্রেনিয়া নিয়ে কাজ করেছেন। এছাড়াও তিনি প্রথাগত ক্যাথলিক হওয়া সত্ত্বেও তার চলচ্চিত্রে অন্য ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রীলঙ্কান সংস্কৃতিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। যা শুধু ওই সময়েই নয়, বর্তমানের নির্মাতাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ।

শ্রীলঙ্কান চলচ্চিত্রের পথে লেস্টার

আগেই বলেছি, শ্রীলঙ্কান চলচ্চিত্র মূলত প্রথম থেকেই ভারতীয় ‘মসলা’ চলচ্চিত্রের দেশীয় সংস্করণ হিসেবে চলতো। কেননা শ্রীলঙ্কায় চলচ্চিত্র-নির্মাণ শুরু হওয়ার ৩৪ বছর আগে থেকেই উপমহাদেশে চলচ্চিত্রের দর্শক তৈরি করতে শুরু করে ভারতীয় ইন্ডাস্ট্রি। ফলে শ্রীলঙ্কান দর্শকের চোখও তৈরি হয় ভারতীয় সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে। ফলে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজস্ব চলচ্চিত্রের দর্শক তৈরি করা সমগ্র শ্রীলঙ্কান চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রির জন্য ছিলো বড়ো চ্যালেঞ্জ। যা এখনো পুরোপুরি করে ওঠা সম্ভব হয়নি।

মজার বিষয় হলো, সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী (১৯৫৫) যে বছর মুক্তি পায় তার ঠিক পরের বছর শ্রীলঙ্কায় মুক্তি পায় লেস্টারের Rekava। পৃথক দেশে অপরিচিত দু’জন নির্মাতার কাছাকাছি সময়ে নির্মিত দুইটি চলচ্চিত্রের গল্প, উপস্থাপনা ও দৃষ্টিভঙ্গির মিল দেখে অবাক হন সমালোচকরা। সরকারি ফিল্ম ইউনিটে চার বছর প্রামাণ্যচিত্র তৈরির অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি নিজের দেশকে পুনরাবিষ্কার করেন। তারই ফসল ছিলো Rekava। পথের পাঁচালীর মতো Rekava-তেও ছিলো একটি গ্রাম, একটি পরিবার ও এক কিশোরের গল্প। এ নিয়ে অবশ্য বিস্তারিত আলোচনা প্রবন্ধের পরের অংশে রয়েছে।

Rekava-এর চার বছর পর মুক্তি পায় লেস্টারের Sandesaya (১৯৬০); তারপর Gamperaliya (১৯৬৩) (The changing village)| Gamperaliya। শ্রীলঙ্কান লেখক মার্টিন উইক্রামাসিঙ-এর (Martin Wickramasinghe) বিখ্যাত উপন্যাস ÔGamperaliya’ অবলম্বনে নির্মিত। ঔপনিবেশিক শাসন অবসানের পরে শ্রীলঙ্কায় যে নয়া অভিজাত শ্রেণির জন্ম হয়, তাদের পারিবারিক সম্পর্কের পরিবর্তন নিয়ে এই চলচ্চিত্রের কাহিনি। পরবর্তী সময়ে লেস্টার Gamperaliya-এর সিক্যুয়াল নির্মাণ করেন Kaliyugaya (1982) (The age of kali)। লেস্টার এই সিক্যুয়াল নির্মাণে খানিকটা নিরীক্ষার আশ্রয় নেন- Gamperaliya-এ নবদম্পতির ভূমিকায় যারা অভিনয় করেছিলেন, ১৯ বছর পরে একই অভিনয়শিল্পীদের নিয়ে Kaliyugaya নির্মাণ করেন। তার এই নিরীক্ষা সেসময় চলচ্চিত্রের ধারাবাহিকতায় বাস্তবতা নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

এর পর লেস্টার একে একে নির্মাণ করেন Delovak Athara (1966), Ran Salu (1967), Golu Hadawatha (1968) ও Akkara Paha (১৯৬৯)। শ্রীলঙ্কান চলচ্চিত্রে লেস্টারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান ঘরফযধহধুধ (১৯৭২)। শুধু শ্রীলঙ্কার চলচ্চিত্রে নয়, এশিয়ান চলচ্চিত্রের কাতারে Nidhanaya একটি বিশেষ চলচ্চিত্র। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে মুক্তি পাওয়া চলচ্চিত্রটি ভেনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ‘সিলভার লায়ন’ পুরস্কার পায়। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে Nidhanaya-কে ৫০ বছরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীলঙ্কান চলচ্চিত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এমনকি সিনেমাটিক ইন্সটিটিউট অব ফ্রান্স এটাকে বিশ্বসেরা একশো চলচ্চিত্রের তালিকাভুক্ত করে।৩ এখন প্রশ্ন সমসাময়িক আর দশটা চলচ্চিত্র থেকে Nidhanaya কেনো আলাদা?

Nidhanaya আখ্যান

Nidhanaya লেস্টারের নির্মিত অষ্টম চলচ্চিত্র। জি বি সেনানায়েকের লেখা পাঁচ পাতার একটি গল্প নিয়েই মূলত একশো মিনিটের এই চলচ্চিত্রটি নির্মিত। ‘এই চিঠি লেখা যখন শেষ হবে, তখন এই ঘরের মধ্যেই আত্মহত্যা করা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় থাকবে না।’ চলচ্চিত্রে মূল চরিত্রের আত্মহত্যার ঠিক আগে ডায়েরিতে এই বাক্য লেখার মধ্য দিয়ে গল্পের শুরু। এরপর ফ্ল্যাশব্যাকের মাধ্যমে চরিত্রটির জীবনের আখ্যান পর্দায় তুলে আনেন লেস্টার।

একটি হত্যার অপরাধবোধের গল্প Nidhanaya। এর মূলচরিত্র শ্রীলঙ্কার এক গ্রামের ধনী পরিবারের একমাত্র জীবিত উত্তরাধিকারী উইলি আবেনায়েক। সংস্কৃতিগত দিক থেকেই তারা অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাসী। উইলি’র বিশ্বাস, গ্রামের অল্প দূরে পাহাড়ের এক অংশে পাথরের গুহায় গুপ্তধন আছে। সেই গুপ্তধন পেতে হলে সেই পাহাড়ে এমন একজন কুমারী বলি দিতে হবে, যার গলায় চারটি কালো জন্মদাগ রয়েছে। দীর্ঘদিন সংশয়ে থেকে অর্থ সঙ্কটে পড়া উইলি একসময় সিদ্ধান্ত নেন সেই গুপ্তধন সংগ্রহের।

একদিন নদীর ধারে হাঁটতে গিয়ে উইলির চোখে পড়ে এক তরুণী, যার গলায় চারটি কালো জন্মদাগ দেখতে পান তিনি। খোঁজখবর নিয়ে একপর্যায়ে ওই তরুণীর বাড়িতে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান উইলি। সাধারণ ঘরের তরুণী আইরিনের (Irene) বিধবা মা সম্ভ্রান্ত পরিবারের প্রস্তাব পেয়ে খুশি মনে বিয়ে দেন মেয়েকে। বিয়ের পরে উইলির ঘরে এসে খুব একা হয়ে যান আইরিন। তবে অল্প সময়ে তাদের দুজনের মধ্যে একধরনের মানসিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। উইলিকে সবসময় চিন্তিত মনে হয়; একপর্যায়ে উইলির কাছে আইরিন তার চিন্তার কারণ জানতে চান। আইরিনকে আশ্বস্ত করে উইলি বলেন, ‘তেমন কিছু না, তবে বিয়ের সময় আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম পাহাড়ের এক জায়গায় তোমাকে নিয়ে যাবো বিশেষ পূজা দিতে।’ একথা শুনে আইরিন খুশি মনে আগ্রহ দেখান সেখানে যাওয়ার।

একদিন ঝড়বৃষ্টিতে ভিজে অসুস্থ হয়ে পড়েন উইলি। চিকিৎসার জন্য পারিবারিক চিকিৎসক আসলে তার কাছেই আইরিন জানতে পারেন উইলির পুরনো এক অসুখের কথা। মৃগী জাতীয় সেই অসুখে উইলি মাঝেমধ্যেই মূর্ছা যান। চিকিৎসক জানান, উইলির এ রোগ কোনোদিন সারবে না। সব শুনে আরো বেশি মমতায় স্বামীকে আপন করে নেন আইরিন। দীর্ঘদিন অক্লান্ত সেবা করে উইলিকে সারিয়ে তোলেন তিনি। এ পরিস্থিতিতে তাদের সম্পর্ক নতুন দিকে মোড় নিতে থাকে; দুজনের মধ্যে গড়ে উঠা সখ্য একপর্যায়ে নির্ভরতায় রূপ নেয়।

আইরিন-উইলি দুজনেই পরিবার নিয়ে গল্প করেন, বিয়ের স্মৃতি আওড়ান। সেই আলোচনায় আইরিনকে কিছুটা নতুন করেই আবিষ্কার করেন উইলি। সুস্থ হয়ে একপর্যায়ে কাউকে কিছু না জানিয়ে পরিকল্পনা মতো প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য স্ত্রীকে নিয়ে সেই পাহাড়ের উদ্দেশে রওনা হন উইলি। পাহাড়ি পথ পেরিয়ে গুপ্তধন থাকা সেই গুহার সামনে পৌঁছায় তারা। আইরিনকে পূজার সরঞ্জাম তৈরি করতে বলে উইলি আড়ালে যান। নিজের সঙ্গে পূর্বপুরুষের একটি খঞ্জর নিয়ে ফিরে আসেন তিনি। পূজার এক ফাঁকে মূর্ছা যাওয়ার মতো অবস্থায় তিনি গলায় খঞ্জর দিয়ে আঘাত করে আইরিনকে হত্যা করেন। এরপর আইরিনের মৃতদেহ রেখে ধাক্কা দিয়ে গুহার পাথরের দরজা খোলার চেষ্টা করতে থাকেন উইলি। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে স্ত্রীর মৃতদেহের পাশে উইলি কান্নায় ভেঙে পড়েন।

নিজের জীবনের এই গল্প বলতেই চিঠিটি লিখতে শুরু করেছিলেন উইলি। ‘এখানেই আমার গল্পের শেষ। আপনাদের মন্তব্য নিয়ে আমি মোটেও চিন্তিত নই। এর মধ্যে দিয়ে যদি আমি আমার অন্তর্বেদনা ও পীড়ন অন্তত কিছু অংশ বহন করতে পারি, শুধু তখনই শান্তিতে মৃত্যুবরণ করতে পারবো।’ শেষ দৃশ্যে এই কথা দিয়ে ডায়েরি লেখা শেষ করে চলে যান উইলি; পাশে পড়ে থাকে তার ঘড়িটি।

তার পরও প্রথাবদ্ধ Nidhanaya

উইলির বিয়ের উদ্দেশ্য ছিলো স্ত্রী আইরিনকে বলি দিয়ে গুপ্তধন সংগ্রহ করা। কিন্তু বিয়ের পর সময়ের সঙ্গে ব্যক্তি আইরিনকে নতুন করে বুঝতে থাকেন উইলি; সেই উপলব্ধি তাকে উদ্দেশ্য সাধনে দ্বিধায় ফেলে। Nidhanaya-তে ৪৬ মিনিট ৩৭ সেকেন্ডে উইলিকে তার বাড়ির গৃহপরিচারক বলেন, বাড়ির পুরনো খঞ্জরটি পাওয়া যাচ্ছে না, যেখানে সেটি রাখা ছিলো সেখানেও নেই। তার ধারণা নিশ্চয় কোনো প্রেতাত্মার কাজ এটি। এই কথা শোনার পর প্রথমে উইলিকে কিছুটা ইতস্তত মনে হলেও পর মুহূর্তেই তিনি রাগান্বিত হয়ে গৃহপরিচারককে তার গাফিলতির জন্য বকতে থাকেন। উইলির এই মানসিক দ্বন্দ্বের কারণ আরো খানিকটা পরিষ্কার হয় এক ঘণ্টা ১৭ মিনিট ১০ সেকেন্ডে। যেখানে উইলি ও আইরিন সকালে চা খেতে খেতে গল্প করছেন, এমন সময় গৃহপরিচারক এসে বলেন, হারানো খঞ্জরটি পাওয়া গেছে উইলির ঘরেই। মুহূর্তের মধ্যে তার মুখের হাসি মুছে যায়, একরকম ক্রোধ মিশ্রিত দ্বিধা নিয়ে কথোপকথনের ইতি টানেন উইলি। চলচ্চিত্রের শেষ দৃশ্যে যখন ওই একই খঞ্জর দিয়ে আইরিনকে বলি দেন উইলি, তখন দর্শকের চোখে এই সব দ্বিধাদ্বন্দ্বের হিসাব মিলে যায়।

চলচ্চিত্রটি জুড়ে উইলির মনের আদিম ও মানবিক সত্তার দ্বন্দ্ব গল্পকে এগিয়ে নেয়। সম্পদের লোভে অন্ধ যে সত্তা আইরিনকে প্রতি পদে খুন করার পরিকল্পনা করে, সেই মানুষেরই আরেক সত্তা আবার আইরিনকে ভালোবাসে। বিয়ের পরদিন সকালে টেবিলের উপর আইরিনের রেখে যাওয়া মালা দেখে তাকে গলা টিপে হত্যার কথা ভাবেন উইলি; একপর্যায়ে খুর হাতে নিয়েও হত্যার চিন্তা আসে তার মনে; শেষমেষ তো খঞ্জরের আঘাতে খুন-ই হন আইরিন। যে উইলি হেসে গল্প করেন আইরিনের সঙ্গে, মায়ের আসবাব ব্যবহারের অনুমতি দেন, সেই একই উইলি বার বার তাকে হত্যার পরিকল্পনা করেন। একই ব্যক্তিত্বের মধ্যে বিপরীত মেরুতে থাকা দুই সত্তার এ সংঘাত চলতে থাকে।

আইরিনের সঙ্গে একাধিক দৃশ্যে স্বাভাবিকভাবে প্রাণোচ্ছ্বল সময় কাটানোর সময় গুপ্তধন আর বলি দেওয়ার কথা মনে পড়তেই উইলি সম্পূর্ণ বদলে যান। এ এক অদ্ভুত বাস্তবতা। যদিও মানবিক সত্তা আর আদিমতম প্রবৃত্তির এ দ্বন্দ্ব বহু পুরনো। ক্রোধ, লোভ, অহংকার, প্রতিশোধ আর জেদের মতো প্রবৃত্তিগুলো খুবই শক্তিশালী। ব্যক্তিমানুষের অবচেতনে তিলে তিলে বেড়ে ওঠে এগুলো। মানুষ নিজেকে যতো মানবিক করে গড়ে তুলতে চায়, আদিম প্রবৃত্তি ততোই অতলে চাপা পড়ে। এর উল্টো ঘটনায় মনুষ্যত্ব প্রতিনিয়ত হেরে যায় আদিমতার কাছে। এই হার মেনে নিতে না পেরেই ঘরফযধহধুধ শেষ পর্যন্ত উইলি নিজেকে শেষ করে দিতে চান। লোভের কাছে পরাজিত হয়ে স্ত্রীকে খুন করে উইলির নিজের চোখেই নিজের মানব সত্তার মৃত্যু হয়। তার বেঁচে থাকা, আর না থাকা তখন শুধুই শারীরিক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়।

অন্যদিকে চলচ্চিত্রে লেস্টার যে সামাজিক বাস্তবতার বিনির্মাণ করেছেন, সেখানে একজন মধ্যবিত্ত ঘরের সাধারণ নারীর দেখা মেলে। Nidhanaya-এ যে ন্যারেটিভের ব্যবহার, তা আসে মূলচরিত্রের কণ্ঠে, অর্থাৎ উইলির জবানিতে। তাই আইরিনের চরিত্রের আংশিক উপস্থাপনই সেখানে স্বাভাবিক। উইলির সঙ্গে বিয়ের আগে একটিমাত্র দৃশ্যে আইরিনকে দেখানো হয়- নদীর ঘাটে, প্রথম দেখা। সেখানে আইরিনের গলায় চারটি কালো দাগ দেখতে পান উইলি। খোঁজখবর করে জানতে পারেন আইরিন মধ্যবিত্ত ঘরের পিতৃহীন এক নারী। উইলির মতো বিত্তশালী মানুষের আইরিনকে বিয়ের উদ্দেশ্য ছিলো তাকে বলি দিয়ে গুপ্তধন সংগ্রহ। সেটা তিনি করেনও। এর মানে দাঁড়ায়, সামাজিক ও আর্থিক যে ক্ষমতা উইলি ধারণ করেন, তার মাধ্যমে চাইলেই একজন নারীকে নিজের প্রয়োজন মতো ব্যবহারের জন্য বিয়ে করা যায়! ওই নারীর মতামতের প্রয়োজন পড়ে না!

এরপরে আসি আইরিনকে বিয়ে করে বাড়িতে নিয়ে আসার দৃশ্যে। এতে স্পষ্টতই বোঝা যায়, অপরিচিত এক মানুষকে বিয়ে করে নতুন বাড়িতে এসে উঠেছেন আইরিন। তার সঙ্গে উইলির কোনো স্বাভাবিক কথোপকথন হয় না সেদিন। আইরিনকে বাড়িতে এনে চাকরকে ডেকে উইলি বলেন, আজ থেকে আইরিন বাড়ির মালকিন এবং কী খাবার তৈরি হবে তা এখন থেকে সেই ঠিক করবে। যে মানুষটা বিয়ে করে এনে স্বাভাবিক সৌজন্যের কথাটাও বলেন না; তার বাড়িতে এই অধিকারটুকু পেয়ে আইরিনকে খুব সম্মানিত বোধ করতে দেখা যায়।

এক ঘণ্টা ২২ মিনিট ৫০ সেকেন্ডে উইলি মানা করা সত্ত্বেও তার মানসিক অস্থিরতা ও সমস্যার কথা বলার জন্য আইরিন তাকে কয়েকবার অনুরোধ করেন। এ সময় আইরিনের ওপর প্রচণ্ড ক্ষেপে গিয়ে উইলি বলেন, ‘একজন স্ত্রীলোকের উচিত অনুগত হওয়া।’ এ ঘটনার পর পরই উইলি নিজের মনে বলতে থাকেন, ‘কেনো আমি এভাবে রেগে গেলাম!’ কিন্তু নারীর প্রতি প্রচলিত যে মনোভাব আগের সংলাপে প্রকাশ পায়, তাকে জায়েজ করতে এই স্বগতোক্তি কিন্তু যথেষ্ট নয়! শেষ পর্যন্ত সেই অনুগত নারী স্বামীভক্তির পরিচয় দিতে দিতে স্বামীর লোভ আর অসুস্থ মানসিকতার শিকার হয়ে প্রাণটাও হারায়। ফলে চলচ্চিত্রজুড়ে অনেক বিষয়ে অনন্যতা থাকলেও নারী চিরাচরিত পুরুষ প্রাধান্যশীল কাঠামোতেই উপস্থিত হয়েছে, আশা জাগায়নি!

তবে চলচ্চিত্রটিতে নাটকীয় আবহসঙ্গীতের ব্যবহার লক্ষ করার মতো। উদ্বেগ-উত্তেজনা তৈরি করে এমন দৃশ্যগুলোতে একই ধরনের আবহসঙ্গীতের ব্যবহার অর্থ প্রকাশে যেমন সাহায্য করেছে, তেমনই অনেক ক্ষেত্রে মোটিফের কাজ করেছে।

লেস্টার ও সত্যজিৎ : শিল্পের যুগলবন্দি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ইতালি চলচ্চিত্র-নির্মাণশৈলীতে নতুন এক চর্চার উদ্ভাবন হয়। বাস্তবতার কাছাকাছি পৌঁছানোর চেষ্টা থেকে চলচ্চিত্রে যাত্রা শুরু করে নব্য-বাস্তববাদ ধারার। চলচ্চিত্রে কী দেখানো হচ্ছে, নব্য-বাস্তববাদ সে বিষয়ে নয়; কীভাবে দেখানো হচ্ছে সেটায় গুরুত্ব দেয়। অর্থাৎ কোনো চলচ্চিত্রে শিল্পভাষা হিসেবে বাস্তব সামাজিক প্রেক্ষাপট, স্থান-সময় ও চরিত্রগুলোকে কীভাবে ব্যবহার করা হবে, নব্য-বাস্তববাদ তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এ আলোচনায় ভিত্তোরিও ডি সিকা’র বাইসাইকেল থিভস্-এর (১৯৪৮) নাম না আনলেই নয়।

পথের পাঁচালী নির্মাণ শুরুর আগে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে সত্যজিৎ রায় লন্ডনে যান। প্রায় ছয় মাস সেখানে ছিলেন তিনি। এই ছয় মাসে তিনি শতাধিক চলচ্চিত্র দেখেন। তার মধ্যে অনেকবার দেখা চলচ্চিত্রের নাম বাইসাইকেল থিভস্। বাইসাইকেল থিভস্ দেখা সত্যজিৎ যখন পরিকল্পনা করছিলেন পথের পাঁচালী কোনো স্টুডিওতে নির্মাণ করবেন না; সত্যিকারের লোকেশনে মেকআপবিহীন নতুন অভিনয়শিল্পীদের নিয়ে কাজ করাবেন; তখন তার বন্ধুরা ও চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট অনেকে বলেছিলেন, এর ফলাফল ভালো হবে না। রায় অবশ্য তাদের কথা শোনেননি। পরবর্তী সময়ে ‘আওয়ার ফিল্মস, দেয়ার ফিল্মস’-এর ভূমিকাতে সত্যজিৎ বলেন, ‘লন্ডনে থাকা অবস্থায় বাইসাইকেল থিভস্ ও নব্য-বাস্তববাদ চলচ্চিত্র থেকে পাওয়া শিক্ষা আমার সঙ্গে থেকে গেছে।’৪ দর্শক তার প্রতিফলন দেখেছে পথের পাঁচালীতে।

ভারতে সত্যজিৎ যখন পথের পাঁচালী নির্মাণ করছিলেন, শ্রীলঙ্কায় সেই সময় একই ধারার আরেকটি চলচ্চিত্র Rekava করছিলেন লেস্টার। পথের পাঁচালীতে যেমন গ্রামীণ জীবন পর্দায় উঠে এসেছে, তেমনই জবশধাধ শ্রীলঙ্কান গ্রামীণ মানুষের জীবনকে দর্শকের সামনে এনে হাজির করে। লেস্টার ও সত্যজিৎ-এর চিন্তা, শিল্পভাষায় অনেক মিল খুঁজে পাওয়া গেলেও অদ্ভুত বিষয় হলো, পথের পাঁচালী ও Rekava নির্মাণের আগে তাদের কখনও দেখা হয়নি। তবে একই ধারার এই দুই নির্মাতার বন্ধুত্বের গল্পটা বেশ মজার। এর শুরুটা অবশ্য হয়েছিলো পথের পাঁচালী ও Rekava দিয়েই। পরে কে বিক্রম সিং-এর একটি প্রামাণ্যচিত্রের জন্য দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে৫ লেস্টার বলেন সেই গল্প। লেস্টার যখন Rekava নির্মাণ করছিলেন, প্রখ্যাত ভারতীয় সাংবাদিক কবিতা সরকার তার সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে খুব অনুরোধ করেন চলচ্চিত্রটি দেখার। Rekava-এর সম্পাদনা তখনো মাঝপথে। তার পরও লেস্টার Rekava-এর কিছু কাটিং কপি দেখান কবিতাকে। দৃশ্যগুলো দেখে কবিতা অবাক হয়ে যান এবং লেস্টারকে বলেন, ভারতে একজন নির্মাতা আছেন যার সঙ্গে লেস্টারের চলচ্চিত্রের উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য আছে, তার নাম সত্যজিৎ রায়।

এভাবেই প্রথম সত্যজিতের নাম শোনেন লেস্টার। লেস্টারকে তখন কবিতা সরকার পথের পাঁচালীর কথা বলেন। এর পর সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে চিঠিতে যোগাযোগ হয় লেস্টারের। আর তাদের প্রথম দেখা হয় তারও ১১ বছর পরে, ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে; লেস্টার যে বছর ভারতে ‘গোল্ডেন পিক’ পুরস্কারে ভূষিত হন; সে বছর ওই উৎসবে বিচারক প্যানেলে ছিলেন সত্যজিৎ রায়।

‘কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন দিয়ে যাও’

এতো কথা বলার উদ্দেশ্য একজন মানুষের প্রশংসা করা বা তার শিল্পের গুণগান করা নয়। সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় বিশেষ কোনো দিবসে সেরকম লেখা খুঁজে পাওয়া কঠিন কিছু নয়। কিন্তু বিশ্বজুড়ে শিল্পের ধারা পরিবর্তন, সংযোজন, পরিমার্জন সর্বোপরি বিবর্তন এক জটিল পথচলা। যার মধ্যে চলচ্চিত্রের প্রযুক্তি থেকে শিল্প হয়ে উঠা এক দীর্ঘ প্রক্রিয়া। চলচ্চিত্র বর্তমানে এক শক্তিশালী শিল্পমাধ্যম, ক্ষমতাবান ইন্ডাস্ট্রিও। সাংস্কৃতিক উপনিবেশবাদের যেই সময়ে আমরা অবস্থান করছি, সেখানে চলচ্চিত্রের এ ক্ষমতাবান আবির্ভাব নতুন কোনো ঘটনা নয়- একথা যেমন সত্য; তেমনই সবসময়েই কিছু মানুষ স্রোতের বিপরীতে স্বপ্ন দেখতে পারেএর প্রমাণও রয়েছে কালে কালে।

শ্রীলঙ্কান চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রি বিশ্ব প্রেক্ষাপটে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে লেস্টার জেমস পেরিস তেমনই এক স্বপ্নদ্রষ্টা। ফলে শুধু শ্রীলঙ্কা নয়, ভারতীয় উপমহাদেশের চলচ্চিত্রে লেস্টার এমন এক নাম, যা উল্লেখ না করলে একটা অসম্পূর্ণ ইতিহাস জানা হবে। তাই এই দীর্ঘ আলোচনায় বার বার এসেছে প্রথাগত চর্চার বিরুদ্ধে লেস্টারের ঘুরে দাঁড়ানোর পটভূমি। যেনো মনে মনে একবার দেখার চেষ্টা করা যায়, কেমন হয় সেই সময়গুলো যখন জীবনের মাঝখানে এসে, একজন শিল্পীর জন্মস্থান হঠাৎ করে মাতৃভূমি হয়ে ওঠে; দূর থেকে দেখা মানুষগুলো হঠাৎ করে হয়ে ওঠে আপন।

লেখক : অধরা মাধুরী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী।

adharamadhuri18@gmail.com

তথ্যসূত্র

১. চক্রবর্তী, দীপেশ (১৯৮২ : ১৬৬); ‘শরীর সমাজ ও রাষ্ট্র : ঔপনিবেশিক ভারতে মহামারি ও জনসংস্কৃতি’; নিম্নবর্গের ইতিহাস; সম্পাদনা : গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়; আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

২. হোসেন, মাহমুদুল (২০১০ : ৬৫); ‘জাতীয় চলচ্চিত্র : পরিপ্রেক্ষিত ও সম্ভাবনা’; সিনেমা; ধানমণ্ডি, ঢাকা।

3.http://dbsjeyaraj.com/dbsj/archives/272; retrieved on 21.01.2017

4.http://analysisbyrs.com/italian-influence-on-indian-parallel-cinema-neo-realism-satyajith-ray-and-bicycle-thief-effect-and-two-parcels-of-land-do-bigha-zameen/; retrieved on 15.04.2017

5.https://www.youtube.com/watch?v=R3bvk6Y4woE; retrieved on 16.03.2017

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন