প্রদীপ দাস

প্রকাশিত ০৭ নভেম্বর ২০২৫ ১২:০০ মিনিট

অন্যকে জানাতে পারেন:

জাতীয়তাবাদের মোড়কে ক্ষমতাবানের জয়গানে জহির

প্রদীপ দাস

‘তুমি লিখিবে, আমি লিখিব’

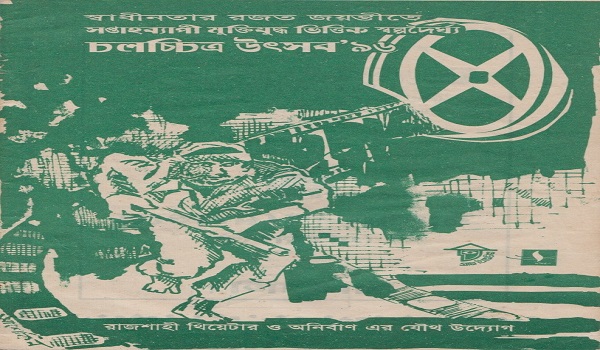

যেকোনো জাতি-গোষ্ঠী-ধারা-বিষয়েরই ভিত্তি তার ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি; স্বাভাবিকভাবে শিল্পমাধ্যম হিসেবে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রও এর ব্যতিক্রম নয়। যদিও চলচ্চিত্রের ইতিহাস মোটেও পুরনো নয়; লুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয় চলচ্চিত্র উদ্ভাবনের অল্প সময়ের মধ্যেই ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় চলচ্চিত্র প্রদর্শন হয়। পরে ধীরে ধীরে তা বিস্তৃত হয়ে ৫০-এর দশকে এখানে এর পূর্ণ বিকাশ ঘটে। তার পর থেকে চলচ্চিত্রের নানা টানাপড়েন বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতির ভাণ্ডারে জমা পড়েছে। কিন্তু দীর্ঘ এ সময়ে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের সঙ্গে থাকা নির্মাতা, অভিনয়শিল্পী, কলাকুশলীদের অবদান, চিন্তা-চেতনা ও সংগ্রামের ইতিহাস যথাযথভাবে তুলে ধরা সম্ভব হয়নি অদ্যাবধি। তরুণ প্রজন্ম তাই বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ইতিহাসের কোণায় কোণায় পৌঁছতে পারে না সহজে। ফলে পদে পদে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়; কষ্ট হয় এগিয়ে যেতে। এ রকম পরিস্থিতিতে বঙ্কিমচন্দ্রের কথা স্মরণে আসে ‘বাঙলার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙালী কখন মানুষ হইবে না। ... নহিলে বাঙলার ভরসা নাই।’১

শিল্প ইতিহাসের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের যে ভরসা নাই-ইতোমধ্যে যার প্রভাবও পড়েছেজ্জতা দেখছেও সংশ্লিষ্টরা। তাই এর ইতিহাস-ঐতিহ্য তুলে ধরা জরুরি; কিন্তু কে করবে এ কাজ? অবশ্য এর উত্তরও দিয়েছেন বঙ্কিম ‘তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙালী, তাহাকেই লিখিতে হইবে।’২ তাই এর দায় অন্য আর দশ জনের মতো আমার ওপরও বর্তায় বলে বোধ করছি, সঙ্গে সীমাবদ্ধতার কথাও মাথায় থাকবে। তাই বেছে নিয়েছি উপন্যাসিক-চলচ্চিত্রকার জহির রায়হানকে, যার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে স্বাধীনতায় উন্মুখ এক সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য ও চলচ্চিত্র। এর মধ্যে উপন্যাস ও চলচ্চিত্রের জন্য তিনি বিশেষভাবে পরিচিত, গুরুত্বপূর্ণ। এখানে মূলত সুশৃঙ্খলভাবে জহিরের কর্ম বিশ্লেষণ করে প্রকৃতি-সমাজ-রাষ্ট্র সম্পর্কে তার অবস্থান উদ্ধারের চেষ্টা থাকছে।

জহিরের কর্ম পরম্পরা

জাগরণ থেকে মোহের ঘোর

স্কুল জীবন থেকে বামপন্থি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত জহির রায়হান তার সমকালীন সার্বিক পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছেন প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ দু’ভাবেই। ৫২’র ভাষা আন্দোলনে ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারীদের প্রথম ১০ জনের একজন জহির, ১৯৫৩-তে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। এই বছরই তার সাংবাদিকতা পেশার শুরু এক বামপন্থি নেতার সুপারিশে, ‘যুগের দাবি’ পত্রিকায়। তিনি এ সময় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আরো কয়েকটি পত্রপত্রিকায় কাজ করেন। যদিও এর আগেই ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ‘চতুষ্কোণ’ পত্রিকায় ‘ওদের জানিয়ে দাও’ কবিতা দিয়ে তার লেখালেখি শুরু হয়, পরে ছোটোগল্প লিখেছেন। জহিরের কবিতা, ছোটোগল্প ও সাংবাদিকতায় উঠে আসে তৎকালীন রাজনীতি ও ক্ষমতাসীনদের শাসন-শোষণ।

১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে জহির যখন তার প্রথম উপন্যাস ‘শেষ বিকেলের মেয়ে’ লেখেন, তখন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিলো বিস্ফোরণ উন্মুখ। একদিকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনীতির বিকাশ, অন্যদিকে সামরিক সরকার দেশে সবধরনের রাজনীতি এবং প্রগতিশীল সংস্কৃতি চর্চা বন্ধ করে দিয়েছে, সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ করছে, চলছে ব্যাপক রাজনৈতিক ধরপাকড়। এর প্রভাব পড়ে জহিরের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনেও; কারণ এর মধ্যে ভাই শহীদুল্লাহ কায়সার ও তাকে জেল খাটতে হয়েছে। দেশের অরাজক পরিস্থিতির সঙ্গে বামপন্থি রাজনৈতিক মতাদর্শ; এ রকম বাস্তবতায় জহির যখন ‘শেষ বিকেলের মেয়ে’ লেখেন, তখন সেটি প্রেমের উপন্যাস হলেও সেখানে নিখাদ প্রেম থাকে না। তাতে উঠে আসে শ্রেণি-দ্বন্দ্ব, যে দুই শ্রেণির মধ্যে মিলন সম্ভব নয়। তাইতো সচ্ছল ও সংস্কৃতিমনা পরিবারে বেড়ে ওঠা জাহানারা-শিউলির সঙ্গে কাসেদের মিলন হয় না। কারণ কাসেদের শ্রেণিগত অবস্থান অনেকটাই শিউলির উল্টো। ফলে বিয়ে পরবর্তী জীবনে সংঘাতের শঙ্কা থাকে; যেমনটা হয় অফিসের বড়োকর্তার জীবনেজ্জটাকাপয়সা-সম্মান থাকা সত্ত্বেও শ্রেণি বৈষম্য ও শ্রেণি দ্বন্দ্বের কারণে ওই দম্পতি নিজেদের মানিয়ে নিতে পারেননি। তাইতো কাসেদের সঙ্গে মিলন হয় সালমার; এদের দুজনেরই আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা এক, একই শ্রেণির।

এর পরের বছর (১৯৬১) জহির রায়হান নির্মাণ করেন তার প্রথম চলচ্চিত্র কখনো আসেনি। এর আগে অবশ্য তিনি জাগো হুয়া সাভেরা, এদেশ তোমার আমার, নবারুণ ও যে নদী মরুপথে-চলচ্চিত্রগুলোতে সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন। ১৯৬১-তে দেশের পরিস্থিতি উত্তরোত্তর খারাপের দিকে। এ বছরের মে মাসে আইয়ুব সরকারের বাধার মুখে ঢাকায় ডাকসু’র রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপনকে কেন্দ্র করে অন্যান্যদের সঙ্গে জহিরকেও গ্রেপ্তার করা হয়।৩ এরই মধ্যে জহির যখন কখনো আসেনি নির্মাণ করেন, তখন আরো স্পষ্টভাবে ধরা দেয় শাসক ও শোষকের দ্বন্দ্ব। সেখানে শাসকের ভূমিকায় আবির্ভূত সুলতান শিল্প, শিল্প-সংগ্রহকে ভালোবাসেন। তবে সুলতানের শিল্পী সত্তায় মানবতা আর্তনাদ-ছটফট করে; কারণ তার কাছে মানুষের চেয়ে নিজের ইচ্ছা, শিল্প বড়ো। ছোটো দরিদ্র মরিয়মকে কেনেন সুলতান, সেই মরিয়ম বড়ো হলেও তার কাম, ভালোবাসা, মানবিকতা সবকিছু অস্বীকার করে ক্ষমতার বলয়ে তাকে মূর্তি বানিয়ে রাখেন তিনি। তাই মরিয়ম ও শওকতের ভালোবাসাও তিনি মেনে নিতে পারেন না। এদিকে শওকতও ব্রিটিশ থেকে স্বাধীন হওয়া রাষ্ট্রে কাজ পান না, খেতে পান না, ছবি আঁকতে পারেন না, পারেন না বেঁচে থাকতে। শওকত-মরিয়মদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ভালো লাগা-মন্দ লাগা, বাঁচা-মরা সবকিছুই যেনো ক্ষমতাবান সুলতানদের অধীনে বন্দি।

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে আইয়ুব সরকারের ভোটাধিকার ব্যবস্থা ভেঙে নতুন সংবিধান কার্যকর করে। সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেপ্তার, অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতার কারাবরণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন খর্ব- এ রকম পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ ছাত্রসমাজ সংবিধানবিরোধী আন্দোলন-বিক্ষোভ শুরু করে, যা গণআন্দোলনে রূপ নেয়। আন্দোলন-সংগ্রামে দেশ যখন উত্তাল, তখন জহির রচনা করেন ‘তৃষ্ণা’। এতে উঠে আসে বিনা কারণে আহমদ হোসেনের ছেলের বছরের পর বছর কারাভোগ, ছেলের শোকে পাগলপ্রায় বাবার মুখে ক্ষমতাবানদের মুখোশ উন্মোচন, শহরের অরাজক পরিস্থিতি। উপন্যাসটি এগিয়ে চলে একটি বাড়িকে ঘিরে- বাড়িটিকে রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচনা করা যায়- যেখানে সারাক্ষণ ঝগড়াঝাটি-মারামারি, চিৎকার-চেঁচামেচি লেগেই থাকে; জুয়াখেলা, পরকীয়া, নারী নাচিয়ে আমোদ-ফুর্তি সবকিছুই চলে। সবাই এখান থেকে পালাতে চায়, কিন্তু পারে না।

এ রকম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি বর্ণনার পর জহির টাকার জন্য উন্মত্ত মানুষ এবং তাদের মানবীয় সম্পর্ক নিয়ে আসেন কাঁচের দেয়াল-এ (১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের ১৮ জানুয়ারি মুক্তি পায়)। “অর্থনৈতিক বৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থায় টানাপোড়েনের মধ্যে হাবুডুবু খেয়ে আজকের দিনের মানুষের সম্পর্ক ‘কাঁচের দেয়াল’-এর মতোই ঠুনকো। আর্থিক মানদণ্ডে প্রেম-ভালোবাসার যাচাই হয় এই ছিল ছবিটির প্রতিপাদ্য বিষয়।”৪ রাষ্ট্রের ভয়াবহতা থেকে সৃষ্ট বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি, পরে অর্থের লোভে সব করতে পারার যে চিত্রায়ণ, তা যেনো তৎকালীন আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতিরই প্রতিবিম্ব।

এ বছরই শাসকগোষ্ঠীর চাপের মুখে সোহরাওয়ার্দী লেবাননের বৈরুতে স্বেচ্ছা নির্বাসনে যান, সেখানেই তার রহস্যজনক মৃত্যু হয়। এরপরই নেতৃত্বে সামনে চলে আসেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। গণঅসন্তোষ ও ছাত্রবিক্ষোভের মুখে আইয়ুব সরকার ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চে নির্বাচনী সংস্কার বিল প্রবর্তন করেন। এদিকে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের জুন-জুলাই মাসে সাপ্তাহিক ‘সচিত্র সন্ধানী’ জহিরের ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে ছাপতে থাকে, যা এ বছরই পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশ হয়। এর গল্প এগিয়ে চলে পরী দীঘিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা দূর বাংলার সামন্ততান্ত্রিক গ্রামকে ধরে। খড়-ছনের ভাঙাচোরা ছোটো ছোটো ঘরে বাস করা মানুষগুলো, বছরের পর বছর ধরে যেনো এভাবেই জীবন যাপন করে আসছে। অচলায়তন এই সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তনের প্রতীক হিসেবে হাজির মন্তু। যিনি পরিশ্রমী, কুসংস্কারমুক্ত এবং নারীকে সম্মান দেন। তার পরও কেনো জানি সমাজের অচলাতয়ন অবস্থা কাটে না।

এর পর জহির অবশ্য বেশ কয়েক বছর কোনো উপন্যাস রচনা করেননি, ঝুঁকে পড়েন চলচ্চিত্রে। ‘হাজার বছর ধরে’ রচনার বছরই তিনি নির্মাণ করেন পুরো পাকিস্তানের প্রথম রঙিন চলচ্চিত্র সঙ্গম (১৯৬৪)। তিনি এতদিন যেসব উপন্যাস-গল্প-চলচ্চিত্র করেছেন সেসবে তৎকালীন সমাজব্যবস্থাকে ধরার একটা প্রবণতা থাকলেও এই চলচ্চিত্র-নির্মাণের পর জহির সম্পর্কে নতুন পাঠের সূচনা হয়। কারণ চলচ্চিত্রকে তিনি এখানে ব্যবহার করেন কেবলই বাণিজ্যিক সফলতার হাতিয়ার হিসেবে। এর পরের বছরই জহির একই ঘরানায় বাহানা নামে আরেকটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন।

জহির যখন বাণিজ্যিক দিককে প্রাধান্য দিয়ে এ রকম একের পর এক চলচ্চিত্র নির্মাণ করে চলেছেন, তখন সমগ্র পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আইয়ুব খান বিরোধী দলের শক্ত অবস্থান প্রতিষ্ঠা পায়। এর অল্প কিছুদিন পরই কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধে পাকিস্তানের। দেশের এ রকম টালমাটাল পরিস্থিতিতে পরের বছর, ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে শেখ মুজিব লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলের এক সম্মেলনে ‘ছয় দফা’ উত্থাপন করেন; যার মূল দাবি ছিলো পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন। দেশ যখন স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে উত্তাল তখন জহির নির্মাণ করলেন লোককাহিনি-ভিত্তিক বেহুলা। উপনিবেশিক ও নয়া উপনিবেশিক শাসন তথা সাম্রাজ্যবাদী শাসনবিরোধী ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যকে দেব-দেবীদের ক্ষমতা কুক্ষিগতকরণের সংগ্রাম-সংঘাত এবং সাধারণের আপস ফর্মুলার চিত্রায়ন করে জনপ্রিয় হয়েছিলেন জহির। বলা যায়, এই চলচ্চিত্রে ক্ষমতাবান পুরুষতান্ত্রিক সমাজ রচিত কাহিনির বাইরে গিয়ে নতুন কিছুই উঠে আসেনি। গণমানুষের দ্রোহ ও পুঞ্জীভূত ঘৃণা বর্ষিত হতে থাকে মনসার প্রতি। জনতার নেতা চাঁদ সওদাগর করুণার পাত্র হয়ে ওঠেন। একপর্যায়ে আমজনতার স্বকীয়তা, সামর্থ্যকে তুচ্ছজ্ঞান করে ক্ষমতাবানের জয়ধ্বনিই যার সারকথা। চলচ্চিত্রে ক্ষমতাবান দেবতাদের তুষ্ট করে বেহুলা বাঁচিয়ে তোলেন লখিন্দরকে এবং চাঁদ সওদাগর মা মনসার পূজা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে লড়াকু জীবনের বিপরীতে সুখে-শান্তিতে বসবাস শুরু করেন।

১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে জহির যখন আনোয়ারা নির্মাণ করেন তখন স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে এবং রাজনৈতিক আন্দোলন দানা বাঁধে। এদিকে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব পাকিস্তানে ‘সূচনা হয় সশস্ত্র রাজনৈতিক ধারারও। দুই সমাজতান্ত্রিক দেশ রাশিয়া ও চীনের মধ্যে তাত্ত্বিক কারণে যে সংঘাতের সৃষ্টি হয় তার প্রভাব পড়ে দেশের বামপন্থী রাজনীতির ওপর।’৫ কিন্তু এসবের কোনো প্রভাব আনোয়ারায় পড়ে না। দেশের এ রকম পরিস্থিতিতে দর্শক গ্রামীণ পারিবারিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে কেবল সতী-সাবিত্রী আনোয়ারাকেই দেখে।

বেহাত বিপ্লবের পথে

জনপ্রিয় ধারায় চলচ্চিত্র-নির্মাণের মাধ্যমে ব্যক্তিজীবন ও পরিবারে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ফেরাতে (বিভিন্ন সময় জহির রাহয়ান নিজেও এটা স্বীকার করে নেন) অনেকটা সময় পার করার পর জহির আবার রাজনীতিতে আসেন। ১৯৬৮-১৯৭০ সময়ে প্রকাশ্যে ও গোপনে মণি সিংহের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টি ও এর গণসংগঠনের রাজনীতির সঙ্গে কাজ করতে থাকেন। এ সময় দেশের উত্তাল রাজনৈতিক অঙ্গনও মোড় নিতে থাকে ভিন্ন দিকে। ১৯৬৮ তে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ব্যাপক গণবিক্ষোভ ও আন্দোলনের মুখে তা প্রত্যাহার, পরের বছর রাজনৈতিক সঙ্কট সমাধান না করতে পেরে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে আইয়ুব খানের ক্ষমতা হস্তান্তর। এই সময়ে আবার জহিরের কর্মে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সরাসরি প্রভাব পড়তে দেখা যায়।

দীর্ঘদিন উপন্যাস লেখা থেকে বিরত থাকা জহির ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন ‘আরেক ফাল্গুন’। এই উপন্যাসে ভাষা আন্দোলন পরবর্তী সময়ে তরুণদের মধ্যে সেই চেতনার বহমানতা দেখানো হয়। একই সঙ্গে গুটিকতক বিশ্বাসঘাতক বাদে বাকিরা যে যার যার জায়গা থেকে পাকিস্তান সরকারের অন্যায়-নির্যাতন-শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, আন্দোলন-সংগ্রাম করছে তাও তুলে ধরা হয়। এদিকে পাকিস্তান সরকারও তৎপর আন্দোলন দমনে; ১৪৪ ধারা জারি, লাঠি চার্জ, টিয়ারশেল আর সারি সারি রক্তাক্ত আন্দোলনকারীকে কারাগারে প্রেরণ চলতে থাকে। ক্রমে বাড়তেই থাকে আটক আন্দোলনকারীর সংখ্যা। আটককারীদের নাম ডাকতে ডাকতে হাঁফিয়ে উঠা ডেপুটি জেলারকে বলতে শোনা যায়, ‘উহ্, এতো ছেলেকে জায়গা দেবো কোথায়। জেলখানা তো এমনিতে ভর্তি হয়ে আছে।’ এমন সময় কারাবন্দিদের একজন বলে ওঠেন, ‘এতেই ঘাবড়ে গেলেন নাকি? আসছে ফাল্গুনে আমরা কিন্তু দ্বিগুণ হবো।’

এ বছরই তিনি রচনা করেন ‘বরফ গলা নদী’। এখানে ‘আরেক ফাল্গুন’-এর মতো সরাসরি রাষ্ট্র বিরোধিতা না থাকলেও, নিম্ন-মধ্যবিত্তরা কীভাবে রাষ্ট্র ও ক্ষমতাবানদের শিকার হয় তার নির্মম চিত্র পাওয়া যায়। অর্থ-বিত্তের প্রত্যাশা না করা মাহমুদের পরিবারের সবাইকে নিয়ে বাঁচা হয় না। ভাড়া বাসার ছাদ ভেঙে বাবা-মা, ভাই-বোনকে হারাতে হয় তাকে। পুরাতন বাড়ি, বৃষ্টি শুরু হলেই ঘরে পানি পড়ে; সবকিছু জানার পরও মালিক মেরামতের উদ্যোগ নেয় না। টাকার অভাবে তাদেরও ভালো বাসায় ওঠার মতো অবস্থা নেই। বড়োলোক বোনের স্বামী-যিনি বিয়ের আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন নতুন বাসায় নিয়ে যাবেন-তিনিও বোনকে তাড়িয়ে দেন। অবশ্য ক্ষমতাবানদের দান-দাক্ষিণ্য, প্রতিশ্রুতির রাজনীতি মাহমুদের কাছে বরাবরই পরিষ্কার ছিলো; তাই এসব তিনি কখনোই মেনে নিতে পারেননি। আপনজন-হারা নতুন জীবনে সবাইকে নিয়ে বাঁচতে চান মাহমুদ; তাইতো শুধু স্ত্রী-সন্তান-নিজের কথা না ভেবে যক্ষ্মায় আক্রান্ত আমেনাকে বাড়িতে আশ্রয় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি।

এদিকে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের শুরুতেই জহির রায়হান ঘোষণা দেন, এ বছর নতুন ধরনের চলচ্চিত্র না করতে পারলে বিবেকের কাছে প্রতারক সাব্যস্ত হবেন।৬ ফেব্রুয়ারিতেই শুরু হয় জীবন থেকে নেয়ার শুটিং। রাষ্ট্রের দমনপীড়নের চূড়ান্ত পর্যায়, আর দেয়ালে গা ঠেকে যাওয়া বাংলার সাধারণ মানুষের প্রতিরোধের ভালো দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে এই চলচ্চিত্র। শুরু থেকে বার বার চলচ্চিত্রটির নির্মাণ বন্ধের চেষ্টায় ব্যর্থ সরকার ১০ এপ্রিল মুক্তির দিন ছাড়পত্র না দিয়ে আটকে দেয়। পরে অবশ্য জনগণের আন্দোলনের মুখে সেই প্রচেষ্টাও বিফলে যায়। জীবন থেকে নেয়ায় যেনো দেশের এই বাস্তবতাই ধারণ করা হয়। এখানে দেখানো হয়, রাষ্ট্রের প্রতিবিম্বিত রূপ পরিবার। রাষ্ট্রের সবচাইতে শক্তিশালী ও ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াই রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠে। স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে গণমানুষের সংগ্রামের এই চলচ্চিত্রে একদিকে চলে রাষ্ট্রের শোষণ-নির্যাতন থেকে মুক্ত হতে বাঙালিদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন-সংগ্রাম, অন্যদিকে সংসারে আধিপত্য বিস্তারকারীর বিরুদ্ধে মুক্তির সংগ্রাম। রাষ্ট্র বা পরিবার-কারোর আধিপত্য থেকেই রেহাই মেলে না, যদি নিজের অধিকারের প্রতি সচেতন হয়ে আন্দোলন-সংগ্রাম না করা যায়। এ বছরের মাঝামাঝিতে তিনি জ্বলতে সুরুজ কী নিচে নামে আরেকটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন-এটি না পাওয়া যাওয়ায় বিশ্লেষণ করা সম্ভব হলো না।

এ পর্যায়ে জহির দেশের গণ্ডি পেরিয়ে দৃষ্টি দেন বহির্বিশ্বে, রচনা করেন ‘আর কত দিন’ (১৯৭০)। দুই বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাদের উপনিবেশ তুলে নিলেও নব্য-সাম্রাজ্যবাদীরা নব-কৌশলে সেই জায়গা দখলে মত্ত হয়ে ওঠে। ফলে যুদ্ধবিগ্রহ আর থামে না, যুদ্ধ চলে ধর্ম-বর্ণ-জাতীয়তা-সংস্কৃতির নামে; বাড়তে থাকে শরণার্থীর সংখ্যা। এই উপন্যাস অবলম্বনে জহির রায়হান লেট দেয়ার বি লাইট নামে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ কাজও শুরু করেন। কিন্তু তিনি তা শেষ করে যেতে পারেননি।

এ বছরই জহির আবারও ৫২’র ভাষা আন্দোলনকে উপজীব্য করে রচনা করেন ‘একুশে ফেব্রুয়ারী’। যেখানে বাঙালিরা প্রাণের বিনিময়ে বাংলা ভাষাকে রক্ষা করে, তারা জীবন দিতে রাজি কিন্তু ক্রীতদাসের মতো বাঁচতে রাজি না। এটি তিনি ১৯৭০’র কখন লেখেন তা জানা যায় না। তবে এ বছরের ডিসেম্বরে যখন পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে ভিত্তি করে নির্বাচন হয়, ওই নির্বাচনে একশো ৬৯টির মধ্যে একশো ৬৭টি আসন পেয়ে জয়লাভ করে আওয়ামী লীগ। কিন্তু পাকিস্তান সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর গণহত্যা চালায়, শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। এ সময় জহির স্টপ জেনোসাইড ও অ্যা স্টেট ইজ বর্ন নামে দুটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করেন (এই আলোচনা মূলত জাহির রায়হানের ফিকশনধর্মী সৃষ্টিগুলো নিয়ে, তাই তার নির্মিত প্রামাণ্যচিত্রগুলো এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি)।

‘কয়েকটি মৃত্যু’ নামে আরেকটি উপন্যাস লেখেন জহির; তবে এর রচনাকাল পাওয়া যায়নি। এই উপন্যাসে স্ত্রী, ছেলে, ছেলেদের বউ, নাতি-নাতনিদের নিয়ে আহমদ আলী শেখের সুখের সংসার। কিন্তু হঠাৎ করেই যেনো চিত্রটা পাল্টে যায়। মৃত্যুদূত আহমদ আলীর পরিবার থেকে যেকোনো দুই জনকে নিতে আসে। পরিবারের সবাই যার যার মতো করে বাঁচতে এবং নিজের স্বার্থ সামলাতে অদ্ভুতভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এর বিপরীতে জোহরা ব্যক্তি-স্বার্থপরতাকে বিসর্জন দিয়ে সবাইকে নিয়ে বাঁচার স্বপ্ন দেখেন।

সময়ের আবর্তে জহিরকে খুঁজে ফেরা

দূর থেকে দেখা বাস্তবতা

‘তাঁর প্রায় প্রতিটি উপন্যাসেই সমাজ চেতনার সংশ্লেষণে শ্রেণীচেতনার আঘাতের চিহ্ন লক্ষ করেছি।’৭ ‘... জহির রায়হানও নিপীড়িত মানুষের বিশ্বাস-সংস্কারে সংগ্রাম আর সচেতনতার আলো প্রজ্বলন এবং স্বদেশকে প্রাগ্রসর করার আন্তর-গরজে উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর উপন্যাসে মার্কসীয় জীবন-ভাবনা আর শ্রমিক-কৃষকের সংগ্রাম-সাহস-সাফল্যই বার বার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।’৮

শুধু উপন্যাস নয়, জহিরের দু-একটি চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও দুই গবেষকের এসব কথা প্রাসঙ্গিক। তবে বামপন্থি জহির চলচ্চিত্রের আগে রচনা করেন প্রথম উপন্যাস-‘শেষ বিকেলের মেয়ে’। এতে শহুরে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তের আবহে উঠে আসে শ্রেণি-দ্বন্দ্ব। অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে এগিয়ে থাকা শিউলি-জাহানারার কাছে কাসেদের আবেগ, ভালোবাসা পাত্তা না পাওয়া; অসহায় কাসেদের পাশে তারই সমগোত্রীয় নাহারের দাঁড়ানো; এ থেকে এটা সহজেই অনুমেয়, সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক-ক্ষমতার দিক দিয়ে এগিয়ে থাকারা কাসেদদের মতো পিছিয়ে থাকা মানুষদের প্রয়োজনে ডাকে, ব্যবহার করে। কিন্তু প্রয়োজন ফুরালে তাদের আর কাছে পাওয়া যায় না, মিশে যায় আরেক ক্ষমতাবানের সঙ্গে। তাই কাসেদদের টিকে থাকতে হলে নাহারদের পাশে এসে দাঁড়াতে হয়-এভাবেই ক্ষমতাবান শ্রেণির বিরুদ্ধে সাধারণদের টিকে থাকার, ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান জহির।

এই উপন্যাসে যে শ্রেণি-দ্বন্দ্ব দেখা যায়, তা আরো স্পষ্টভাবে ধরা দেয় কখনো আসেনিতে। সুলতানের সঙ্গে শওকত-মরিয়মের দ্বন্দ্ব সেটারই ইঙ্গিত করে। পশ্চিমের শ্রেণি-দ্বন্দ্বকে জহির তার বাস্তবতার সঙ্গে এখানে মিলিয়েছেন। জহিরের মধ্যবিত্ত বাঙালি বাস্তবতায় ক্ষেতের কৃষক নেই, নেই কারখানার শ্রমিক। কিন্তু এদের প্রতিনিধি হিসেবে আছে চাকরি না পাওয়া যুবক, অভাবের কারণে বিয়ে না হওয়া দুই বোন, রঙ-তুলি-কাগজ কেনার টাকা না থাকা শিল্পী-মন; সবকিছু বাদ দিয়ে চাকরির পিছনে ছোটা যুবক। অন্যদিকে এই শোষিত মানুষগুলোর বিপরীতে আছে ‘শিল্পপ্রেমী’ সুলতান, ‘কল্যাণকামী’ রাষ্ট্রযন্ত্র। কিন্তু সুলতান-রাষ্ট্রযন্ত্ররা এই মধ্যবিত্তকে এমনভাবে জাপ্টে ধরে রেখেছে, সেখান থেকে এরা বেরিয়ে আসতে পারে না। তবে মরিয়ম স্বপ্ন দেখেন, একদিন তাদের মুক্তি মিলবেই।

১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে জহিরের শ্রেণি-দ্বন্দ্ব চিন্তাধারায় সাহিত্য-চলচ্চিত্র নির্মাণের পরের বছর এর সঙ্গে যোগ এবং আরো স্পষ্ট হয় রাষ্ট্র ও ফ্রয়েডিয় চিন্তা; যার চিত্র উঠে আসে ‘তৃষ্ণা’য়। দেশে তখন গণআন্দোলন চলছিলো ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে, সেটাও স্থান পায়নি উপন্যাসটিতে। কিন্তু রাষ্ট্রে যে অরাজক পরিস্থিতি বিরাজ করছিলো সেটা ‘তৃষ্ণা’ ধারণ করে। একদিকে পুরো শহরজুড়ে অরাজক পরিস্থিতিজ্জকাজ নেই, পতিতাবৃত্তি, বিনা বিচারে কারাভোগ; অন্যদিকে যে বাড়িটিকে ঘিরে কাহিনি এগিয়েছে সেখানেও একই অবস্থা। মানে ঘরে-বাইরে সব জায়গাতেই মানুষের বাঁচার অধিকার খর্ব করা হয়েছে।

এই না পাওয়ার তিক্ত বেদনা জমতে জমতে তারা একসময় ক্লান্ত। এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে বুড়ো আহমদ হোসেনের বিশ্রী গালাগালি, মার্থার চুরি, মাতাল কেরানিকে পশুর মতো কোপানো, অনেকটাই অপরিচিত শওকত-সেলিনার বাঁচার জন্য তাদের পালিয়ে যাওয়াজ্জএসবের মধ্যে। যে রাষ্ট্রের অবহেলা, অন্যায়, শোষণ-শাসনে যখন মানুষগুলোর স্বাভাবিক জীবন যাপন বিপন্ন, তখন তাদের এই বন্যতা, হিংস্রতা, ঘৃণার প্রকাশ ঘটে; ঠিক তখনই সেই রাষ্ট্রই তাদের ধরে শাস্তির ব্যবস্থা করে। আবার শাস্তির ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রযন্ত্র এমনভাবে উপস্থাপন করে যেনো এটা জনসাধারণের কল্যাণের জন্যই! রাষ্ট্রের ভয়ঙ্কর এই অন্তঃসারশূন্যতা, জনগণকে বধ করে, তাদেরই কল্যাণের নামে টিকে থাকার বৈশিষ্ট্য এখানে বিধৃত।

‘হাজার বছর ধরে’তে জহির শ্রেণি-দ্বন্দ্ব দেখাননি, একটি অচলায়তন সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন নিয়ে কথা বলেছেন। এই অচলায়তন সমাজ সামনে এগিয়ে চলে, কিন্তু খুবই ধীর গতিতে। আলোচিত সমাজ সামান্য উন্নততর হলেও অচলায়তনই থাকে, যদিও সেখানে পরিবর্তনের কথা বলেন মন্তু। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে তাহলে সমাজ অচলায়তন থাকে কেনো? মন্তুইবা কী করে?

মন্তু মাছ ধরতে যান টুনিকে নিয়ে, কিন্তু সেটা দিনের আলোতে নয়, আঁধারে। কেউ দেখে ফেলার ভয় সদা কাজ করে তার ভিতর। এই ভয়ের কারণ দুই দিক থেকেইজ্জচুরি করে মাছ ধরা এবং সঙ্গে টুনি থাকা। টুনির আবেগ-অনুভূতি, চাওয়া-পাওয়ার ব্যাপারে মন্তু বরাবরই সচেতন, কিন্তু সেটা বোঝার পরও তিনি প্রতিনিয়ত তা উপেক্ষা করেন। কিন্তু টুনির সঙ্গ নিতে মোটেও ছাড় দেননি মন্তু। একই সঙ্গে আম্বিয়ার ভিতরেও স্বপ্ন বুনন করেন মন্তু, কিন্তু তার কাছেও কোনো কিছু স্পষ্ট করেন না। এটা তিনি স্পষ্ট করেন, বাপ-ভাই মারা যাওয়ার পর আম্বিয়া যখন অনেক সম্পত্তির মালিক তখন। এর আগে অবশ্য করিম শেখের উদ্দেশে মন্তুকে বলতে শোনা যায়, ‘ভালো মাইয়া পাইলে কি আর নিজে এতদিন অবিয়াত থাকি মিয়া।’

এদিকে আবুলের পশুর মতো বউ পেটানো, হিরণকে টাকা নিয়ে বিয়ে দেওয়া, মকবুলের একাধিক বিয়ে এবং স্ত্রীদের দিয়ে পশুর মতো খাটানো নিয়েও মন্তুর কোনো মাথাব্যথা নেই। কিন্তু ওলা বিবির আগমনে আম্বিয়ার বাপ-ভাই মারা গেলে মকবুল-টুনির কড়া নিষেধ থাকা সত্ত্বেও মন্তু মাঝিবাড়িতে যান এবং তাদের দাফন সম্পন্ন করেন। তাহলে যতোটুকু পরিবর্তনের কথা বলেন মন্তু, সেটুকু কী কেবল নিজের স্বার্থগত ব্যাপার জড়িত বলেই? জমিজমা, মাছ ধরা নৌকার মালিক আম্বিয়াকে বিয়ে করে মন্তু পরবর্তী প্রজন্মের মাতব্বর হিসেবে হাজির হন। মকবুলের মতো মন্তু একাধিক বিয়ে করেন না, স্ত্রীদের দিয়ে হালচাষ করান না ঠিকই, কিন্তু অচলায়তন থেকেই যায়।

গত শতকের ৬০ দশকের শুরুতে জহির যখন এই উপন্যাস লিখছেন, তখন তার বাস্তবতায় ছিলো পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানিদের শাসন-শোষণ, সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক আধিপত্য। সাধারণ মানুষ শোষণ-শাসনবিরোধী আন্দোলন-সংগ্রামে অংশ নিচ্ছে, কিন্তু সেগুলো স্থায়ী পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হচ্ছিলো। যারা সাধারণদের স্বপ্ন দেখাচ্ছিলেন, প্রগতিশীলতা-পরিবর্তনের কথা বলছিলেন, তারা হয়তো মন্তুর মতোই। তারা ব্যক্তি প্রয়োজনে পরিবর্তনের কথা বললেও ভিতরে সব ধরনের অন্ধকারের বাস, তাদের সব আয়োজনই যেনো ছিলো ক্ষমতায় যাওয়ার এক অবিরাম প্রয়াস। তাই অচলায়তন যেনো আর কাটে না।

এখানে যে তিনটি উপন্যাস ও একটি চলচ্চিত্রের আলোচনা করা হলো সেগুলোতে শ্রেণি-দ্বন্দ্ব, প্রগতিশীলতা, কঠোর বাস্তবতা উঠে আসলেও তা রাষ্ট্রযন্ত্রকে আঘাত করে না, বড়োজোর প্রশ্ন তোলে। সত্যজিতের চলচ্চিত্র সম্পর্কে মাহমুদুল হোসেন যে মন্তব্য করেন তার সঙ্গে যেনো এই উপন্যাস-চলচ্চিত্রগুলো অনেকটাই মিলে যায়-

তাঁর [সত্যজিৎ] ছবি প্রতিষ্ঠানকে চ্যালেঞ্জ করে বড়োজোর প্রশ্ন করেছে এবং তাঁর নৈতিকতা এবং শ্রেয়োবোধ প্রতিষ্ঠান-নির্ধারিত প্যারাডাইমকে অতিক্রম করে নি। তাঁর জিজ্ঞাসাবাদ তাই প্রতিষ্ঠানকে বিব্রত করলেও বিচলিত করে নি; তিনি ব্যাপকভাবে পুরস্কৃত হয়েছেনজ্জকিন্তু তাঁর ছবি চলচ্চিত্র নন্দনতত্ত্বের কোনো মৌলিক সম্ভাবনার সূত্রপাত করে নি।৯

মোহগ্রস্থের দোদুল্যমানতা

জহির রায়হান ‘হাজার বছর ধরে’র পর বেশ কয়েক বছর কোনো উপন্যাস রচনা করেননি, ১৯৬৪-১৯৬৭ এই সময় শুধুই চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। কিন্তু মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্র তখন বেশ ব্যয়বহুল, তাই খুব কম মানুষই এ কাজে হাত দেওয়ার সাহস করতেন। এতদিন জহির লেখালেখির যে চর্চা করে আসছিলেন, সেখানে বড়ো অঙ্কের পুঁজির প্রয়োজন ছিলো না, কিন্তু চলচ্চিত্রে লাগে। যা ব্যক্তি উদ্যোগে করাটা কষ্টসাধ্যই বটে, তাই ধরনা দিতে হয় পুঁজিপতির কাছে। মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রের যেমন বিনিয়োগ করা পুঁজি ফেরতের ব্যাপার থাকে, তেমনই থাকে মানুষের, শিল্পের কাছে দায়বদ্ধতা। কিন্তু জহিরের কখনো আসেনি ও কাঁচের দেয়াল সুধীমহলের প্রশংসা কুড়ালেও বক্স অফিসে সাড়া জাগাতে পারেনি। এ রকম পরিস্থিতিতে জহিরের বাণিজ্যিকভাবে নির্মিত পাকিস্তানের প্রথম রঙিন চলচ্চিত্র সঙ্গম ব্যবসায়িকভাবে তাকে ব্যাপক সফলতা এনে দেয়। এর পরের বছরই বাণিজ্যিকভাবে সফল বাহানা নির্মাণ করেন তিনি, কিন্তু এই দুটি চলচ্চিত্র না পাওয়া যাওয়ায়, এ নিয়ে বিশ্লেষণ এবং নির্মাতার অবস্থান বোঝা সম্ভব হয়নি।

লোককাহিনি-ভিত্তিক বেহুলায় ক্ষমতাবান স্বর্গবাসী দেবতার বিরুদ্ধে মর্ত্যবাসীর বিদ্রোহে জয় হয় স্বর্গবাসীর। চাঁদ সওদাগরকে বিদ্রোহের জন্য লখিন্দর বাদে সব পুত্রদের হারাতে হয়; হারাতে হয় ধনসম্পদ। অন্যদিকে বেহুলাকে স্বর্গপুরীর সব দেবতাকে নেচে-গেয়ে খুশি করে লখিন্দরকে বাঁচাতে হয়। লখিন্দর প্রথমে বিদ্রোহ করলেও ক্ষমতাবান দেবতাদের পূজা করে টিকে থাকার আপস প্রসঙ্গে নীরব থাকেন। চলচ্চিত্রে এমন উপস্থাপন থেকে বুঝতে কষ্ট হয় না, ক্ষমতাবানদের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াইয়ে প্রাণ-সম্পদের নাশ করে কোনো ফায়দা নেইজ্জপরিবর্তন আসে না, আসবে না। এর চেয়ে বরং ক্ষমতাবানদের আনুকূল্যে থেকে তাদের স্বৈরতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড-আচরণ মেনে, কোনোকিছুর বিরুদ্ধাচারণ না করে আমজনতা হয়ে টিকে থাকাই যেনো বড়ো কথা!

নজিবুর রহমানের উপন্যাস ‘আনোয়ারা’ অবলম্বনে চলচ্চিত্রের আনোয়ারার কাহিনি ঘুরিয়ে প্রগতির ধারায় আনার ক্ষমতা তখন জহিরের ছিলো না। উপন্যাসটি নব্য-মুসলিম জাতীয়তাবাদীদের অবলম্বন হয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রতিনিধিত্ব করছিলো। তখনকার পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত এই উপন্যাস নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করে সস্তা জনপ্রিয়তার সঙ্গে কতোটুকু ব্যবসাসফল হয়েছিলেন তার সাক্ষী ইতিহাস দিলেও জহির তার টার্গেটে পৌঁছতে পেরেছিলেন। বাংলার মুসলমানদেরকে সিনেমাহলে নিতে পেরেছিলেন তিনি।

আনোয়ারায় ব্রিটিশ কোম্পানির বাঙালি লম্পট কর্মচারীরা চুরি করে, ভালো মানুষকে বিপদে ফেলে। কোম্পানি ন্যায়বিচারের প্রতীক হিসেবে দোষী বাঙালি বড়ো কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুত করে, পরে নির্দোষ প্রমাণ হলে করে পুরস্কৃত। চলচ্চিত্রে বাঙালিরা ভালো-মন্দে হাজির হলেও ব্রিটিশ কোম্পানির কোনো খুঁত থাকে না, মহান হিসেবেই ধরা দেয়। এতে সাম্রাজ্যবাদ একদিকে যেমন বৈধতা পায়, তেমনই ক্ষমতাবানরা যে ন্যায়ের প্রতীক, মানুষের কল্যাণে কাজ করে সেই ধারণাও বদ্ধমূল হয়। এখানেই শেষ নয়, আনোয়ারা যে সতী-সাবিত্রী, সর্বংসহা, সংসারি, পতিপ্রিয়, স্বামীর জন্য জীবন দিতেও তিনি দ্বিধা করেন না-এগুলো তাকে বার বার প্রমাণ করতে হয়। এতো সব সত্ত্বেও সতী-সাবিত্রী প্রমাণিত হলেই কেবল বড়ো কর্তা বা নায়ক তাকে গ্রহণ করে। এখানে নেই নারীর কোনো নিজস্বতা, সতীত্বই তাদের সব; তারা কেবলই পতি-সমাজপতিদের দাস। পুরুষতান্ত্রিক, ক্ষমতাবান ও সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর জয়গান এবং তাদের নির্মমতা-ভয়াবহতার আড়াল-এই সবই জহিরের কর্মের ভিতর-বাহিরে আবৃত; যা সাধারণের মনে বিনোদনের ছলে গ্রথিত হয়। আগেই বলা হয়েছে, চলচ্চিত্রের ব্যবসায়িক দিকের পাশাপাশি থাকে শিল্পের, মানুষের কাছে দায়বদ্ধতা। ফলে এখানে ব্যবসায়ী-জহির সফল হলেও শিল্পী-জহিরের মৃত্যু ঘটে। শিল্পী-জহির চাতুরী করে পাকিস্তানের নয়া মুসলিম জাতীয়তাবাদীদেরকে হেদায়েত করতে গিয়ে নিজেই পাকিস্তানি পাকে জড়িয়ে পড়েন।

তবে এই ঘরানার চলচ্চিত্র-নির্মাণের জন্য তিনি দগ্ধ হন, ১৯৭০-এর শুরুর দিকে জহির বলেন-‘এক সময় আমার আর্থিক সংকট ছিল বলে সৃজনশীল ছবির বদলে বাণিজ্যিক ছবির ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছিলাম। এখন সে সামর্থ্য এসেছে। তাই আমার স্বপ্নসাধ নিয়ে ছবি তুলবার সময় উপস্থিত।’১০ এর অল্প কয়েকদিন পরেই তিনি জীবন থেকে নেয়া নির্মাণ করেন। দীর্ঘদিন বিরতি দিয়ে আগের বছরই ‘আরেক ফাল্গুন’ ও ‘বরফ গলা নদী’র মতো উপন্যাসও রচনা করেন। এসব কর্ম দেখে অনেকেই ধারণা করেন, আগের জহির ফিরে এসেছেন। কিন্তু ওই বছরই তিনি নির্মাণ করেন জ্বলতে সুরুজ কী নীচে। এ নিয়ে চলচ্চিত্র-গবেষক অনুপম হায়াৎ বলেন, “খ্যাতিমান এবং ধীমান চলচ্চিত্রকার জহির রায়হানের পরিচালক জীবনের একটি খারাপ দৃষ্টান্ত হচ্ছে ‘জ্বলতে সুরুজ কি নীচে’ নামে একটি ছবি নির্মাণ। এ ছবির বিষয় ও উপাদান সস্তা বাণিজ্যিক চিন্তা-চেতনায় পুষ্ট, নির্মাণশৈলীও সাধারণ।”১১

জাতীয়তাবাদের মোড়কে নব্য ক্ষমতার উদয়

১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে জহির যেসব উপন্যাস-চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন সেগুলো রাজনৈতিক চেতনার দিক থেকে আগের চেয়ে অনেক স্পষ্ট, এগুলোতে বিরুদ্ধতা ছিলো। এদিকে ১৯৬৮ থেকে তিনি আবার রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন, সঙ্গে বাংলার জনগণের বিক্ষোভ-আন্দোলন তো চলছেই। এ সময় তিনি ‘আরেক ফাল্গুন’-এ জাতীয়তাবাদী চেতনা নিয়ে হাজির হন। ১৯৬৯-এ এসে ১৯৫২’র ভাষা আন্দোলনের উপস্থাপন থেকে এটা স্পষ্ট হয়, ভাষা আন্দোলনকে ঘিরে যে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা গড়ে ওঠে সেটাকেই তিনি ওই সময়েও আন্দোলন-সংগ্রামের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করছেন। অর্থাৎ বাঙালি জাতীয়তাবাদকে ঘিরে পরিবর্তনশীল চিন্তা-চেতনার সম্মিলন ঘটে এখানেও। উপন্যাসের শেষ বাক্যে এটা আরো পরিষ্কার হয়-‘আসছে ফাল্গুনে আমরা কিন্তু দ্বিগুণ হবো।’

তবে তখন পর্যন্ত জহির দেশের রাজনীতিকদের ওপর আস্থা রাখতে পারেননি, রেখেছেন তরুণ ও সাধারণ মানুষের ওপর। যারা শোষণহীন সমাজ, সবার অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে। এর উত্তর মেলে উপন্যাসের অধ্যাপক চরিত্রের মুখ দিয়ে,

তোমাদের ওই নেতাদের ওপর আমার এতটুকু আস্থা নেই। আমি জানি এবং ভালো করে জানি, ওদের মধ্যে কোনো পৌরুষ নেই। কতকগুলো ভীরু কাপুরুষ ওরা। তোমার কি মনে হয় ওরা এ-সময় তোমাদের পাশে এসে দাঁড়াবে? ... ওদের আশু লক্ষ্য হলো গদি দখল করা। তার পরবর্তী অভিপ্রায় হলো বাকি জীবনটা যাতে স্বচ্ছন্দে কাটে সেজন্যে মোটা অঙ্কের টাকা আত্মসাৎ করা।

এভাবেই জহির উপন্যাসে দেশের জন্য কাজ করে যাওয়া তরুণ সাধারণ মানুষের সঙ্গে এবং তৎকালীন রাজনীতিকদের মধ্যে পার্থক্য করেন, কিন্তু সেটা জাতীয়তাবাদের মোড়কে।

‘বরফ গলা নদী’তে ক্ষমতাবান শাসক-শোষক শ্রেণির ভয়াবহতা নির্মমভাবে ঘরের ভিতর নিয়ে আসে- মা-বাবা, ভাই-বোন সবার ভয়াবহ করুণ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। এ সময় খোদাবক্স ধর্মের দোহাই দিয়ে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলে মাহমুদ তার গলা টিপে ধরে বলেন-‘সব খোদার ইচ্ছে, শালা জুচ্চুরির আর জায়গা পাওনি। গলাটা টিপে এখনি মেরে ফেলবো তোমায়, দেখি কোন খোদা বাঁচাতে আসে, শয়তানের বাচ্চা কোথাকার।’ তবে এই করুণ পরিণতির জন্য কারা দায়ী সেটা মাহমুদের কাছে পরিষ্কার। সেজন্য পুলিশ মৃতদের ব্যাপারে তথ্য নিতে চাইলে ক্ষেপে গিয়ে চিৎকার করে তিনি বলেন-‘পারবেন ওই- ওই বড়লোকের বাচ্চাগুলোকে শূলে চড়াতে?’ ‘আরেক ফাল্গুন’-এর পর ‘বরফ গলা নদী’র মধ্য দিয়ে জহির পরিষ্কার করেন, শুধু পাকিস্তানি শাসকদের নয়, দেশের ভিতর নব্য শাসক শ্রেণির উদয় হয়েছে- এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। দেশী-বিদেশি দুই শ্রেণির শাসকদের কাছ থেকেই সাধারণের মুক্তি লাভ করতে হবে।

উপন্যাসে আন্দোলন-সংগ্রাম আসলেও চলচ্চিত্রে তখনো সরাসরি তা উঠে আসেনি, তবে পরের বছরই জীবন থেকে নেয়ায় সেটাও উঠে আসে। তৎকালীন রাজনীতি, শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে নির্মিত এই চলচ্চিত্রের আন্দোলন-সংগ্রাম, কাহিনি, গান থেকে এটা সহজেই বলা যায়, পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের সরাসরি উৎখাতের ডাক দেন। উৎখাতের ফলে আসবে মুক্তি-দুই বোনের ঘর আলো করে আসা সন্তান মুক্তি যেনো তারই প্রতীক। অর্থাৎ এর আগের উপন্যাস-চলচ্চিত্রগুলো (সঙ্গম, বাহানা, বেহুলা ও আনোয়ারা বাদে) যেনো জনগণকে মুক্তির জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করে; পক্বতা আসলে এবং বিপ্লবের পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে জীবন থেকে নেয়ায় সেটা বলেন জহির। এর অল্প কিছুদিন পরই জাতীয়তাবাদী রচনা ‘একুশে ফেব্রুয়ারী’তেও আবার বাংলার মানুষকে এক হতে, দাসত্ব না মেনে প্রতিবাদ করতে বলেন।

বাঙালি জাতীয়তাবাদ মানেই যে পাকিস্তান বা অন্য জাতিকে ঘৃণা করা কিংবা অন্যের ক্ষতি করে হলেও নিজ জাতির স্বার্থ রক্ষার উগ্র মানসিকতা, বিষয়টা মোটেই এমন নয়। পাকিস্তানের জনগণকে নয়, বরং পাকিস্তানি স্বৈরতান্ত্রিক শাসকগোষ্ঠীকে বাংলা থেকে বিতাড়িত করতেই বাঙালিদের সংঘবদ্ধ প্রয়াস এটা। বৃহৎ অর্থে বলতে গেলে, এটা স্বৈরতান্ত্রিক শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যেকোনো জাতি বা শ্রেণির সংঘবদ্ধ হওয়ার আহ্বান- যা ‘বরফ গলা নদী’তে দেখা যায়। তবে এই উপন্যাস বাদে এখানে আলোচিত অন্য তিনটি উপন্যাস-চলচ্চিত্র সেই ইঙ্গিত বহন করে না। কারণ বাঙালি জাতীয়তাবাদ ডিসকোর্সটাই যেহেতু তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীকে বিতাড়িত করতে বাঙালি নব্য শাসক বা এলিট গোষ্ঠীর মহা-উদ্ভাবন বা দখলে; তাই এটা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীকে বিতাড়িত করার বল্লম হলেও বাঙালি শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতায় যাওয়ার ভিত্তি হিসেবেও কাজ করে। সেজন্য ওই সময়ে জাতীয়তাবাদের চর্চা মানেই স্বৈরতান্ত্রিক শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যেকোনো জাতির সংঘবদ্ধ হওয়া নয়, বাঙালি নব্য শাসক হয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীকে উচ্ছেদ করা। ব্রিটিশ শাসিত ভারতের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সঙ্গে এর অনেকটাই মিল পাওয়া যায়। ব্রিটিশরা যখন ভারতবর্ষে আধুনিকতার নামে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিকাশ ঘটাচ্ছে, তখন ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে ভারতীয় শরীরকে ‘সামাজিক শরীর’১২ আখ্যা দিয়ে। এক্ষেত্রে

‘আধুনিকতা’র লাগামহীন সাধনাকে মনে হত ‘ইংরেজিয়ানা’র নামান্তর। ইংরেজ শাসনের অপমান যতদিন ছিল, ‘ইংরেজিয়ানা’ ছিল আত্ম-অবমাননার সামিল। সব কিছুতেই একটা ‘ভারতীয়’ ভাব বজায় রাখতে পারলে তবেই আত্মসম্মান বাঁচত। ... ফলকথা, ‘আধুনিকতা’, ‘প্রগতি’, ‘উন্নতি’র সর্বাঙ্গীন প্রয়াসের মানসিক ও সামাজিক ক্ষেত্র তৈরি হবার একটি পূর্বশর্ত ছিল। তা হল এলিটের [ভারতীয়] পক্ষে ইংরেজের হাত থেকে রাষ্ট্রযন্ত্রটিকে ছিনিয়ে নেওয়া। একবার ইংরেজ সরাসরি প্রভুত্ব থেকে হটে গেলে তো আর ‘ইংরেজিয়ানা’য় কোনও অপমান নেই- কারণ ওটা আর তখন ‘নকল-নবিশী’ নয়, ওটা বিশুদ্ধ ‘প্রগতি’।১৩

‘সোনা-দানা-শেকলে মন বাঁধি না’

শরীরের সঙ্গে আধুনিক রাষ্ট্রের সম্পর্ক কী? ... পরিবার-পরিকল্পনা থেকে শুরু করে মহামারি নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত সর্বত্রই দেখা যায় আমাদের এই তথাকথিত নিতান্ত ‘ব্যক্তিগত’ বস্তুটির সঙ্গে সরকারের সম্বন্ধের নজির। বুর্জোয়া সভ্যতা মানুষের শরীরকে যেভাবে ব্যবহার করে ও যে তাৎপর্য দেয়, তা প্রাক-ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় শরীরের যে অবস্থান থাকে তার থেকে আলাদা। ‘কৃষক-শরীর’, ‘আদিবাসী-শরীর’কে ভেঙে-চুরে, দুমড়ে-মুচড়ে, নতুন অভ্যাসের ফাঁদে ফেলে, নতুন রুটিনের ছাঁচে ঢেলে তবে তো তৈরি হয় শ্রমিকের শরীর, বিপণন সমাজের অসংখ্য ভোগ্যবস্তুর ক্রেতার শরীর, ফ্যাশন-ম্যাগাজিনের স্বাস্থ্য-পত্রিকার শরীর।১৪

ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের আধুনিক রাষ্ট্র ও শরীর সম্পর্কিত এই ধারণা বর্তমানে এসেও একচুল বদলায়নি। রাষ্ট্রের আধুনিকতা, সমৃদ্ধি, উন্নয়ন, ব্যক্তিস্বাধীনতার গালগপ্পে বরং বিচ্ছিন্নতা আরো বাড়ছে। পুঁজি সহায়ক আধুনিক রাষ্ট্রের এই বৈশিষ্ট্য জহির তার কর্মে বেশ ভালোভাবেই ধরতে পেরেছেন। ‘কয়েকটি মৃত্যু’তে আহমদ আলী শেখের প্রস্তাব, তার দুই ছেলের পরিবর্তে তিন ছেলের বউকে যেনো মৃত্যুদূত নিয়ে যায়; আবার ছেলে ও তাদের বউয়েরাও নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত। কেউ সামান্য খোয়াতে চায় না, সবাই চায় নিজের কিংবা আপনজনের বদলে অন্য কাউকে মৃত্যুদূত নিয়ে যাক। সবাই ব্যস্ত মৃত্যুর পরে কে কী পাবে, কী হারাবে- সেই হিসাব কষতে।

জহির আধুনিক রাষ্ট্রের এই অন্তঃসারশূন্যতা যেমন ধরতে পেরেছেন, তেমনই এ থেকে রেহাইয়ের সম্ভাব্য পথও হাজির করেন বিভিন্ন কর্মে। ‘কয়েকটি মৃত্যু’তে জোহরার প্রার্থনা স্বামী-সন্তানদের বদলে মৃত্যুদূত যেনো তাকে নিয়ে যায়; প্রসব যন্ত্রণায় মৃত্যু পথযাত্রী বাড়ির কাজের লোকের স্ত্রীর জন্য চিকিৎসক ডেকে আনতে বলা; কেউ তা না করলে জোহরার নিজেরই প্রসূতির পাশে দাঁড়ানোজ্জএসব তারই ইঙ্গিত বহন করে। আবার ‘আর কত দিন’-এ ধর্ম, বর্ণ, সংস্কৃতি এমন কী জাতীয়তার ঊর্ধ্বে উঠে মানুষ হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর কথা বলা হয়।

‘বরফ গলা নদী’তে বড়োলোক বা কারো দান-দাক্ষিণ্য কখনোই নিতে রাজি না মাহমুদ। বড়ো আয়োজন করে ছেলের জন্মদিন পালন না করা, নিজের যা আছে তাই দিয়েই কাছের মানুষদের তিনি আপ্যায়ন করেন। অর্থাভাবে যক্ষ্মার চিকিৎসা না হওয়া আমেনাকে নিজের বাড়ি আনার সিদ্ধান্ত নেন মাহমুদ। কিন্তু স্ত্রী লিলি সন্তানের কথা ভেবে এমন রোগীকে বাড়িতে আনার সিদ্ধান্তে বাগড়া দিলে মাহমুদ বলেন, ‘আমার যদি কোনো কঠিন অসুখ হয় তাহলে কি আমাকে তুমি দূরে সরিয়ে দিতে পারবে লিলি? তবে ওর জন্যে তুমি ভয় করছো কেন?’ লিলি এটাকে ছোঁয়াচে রোগ উল্লেখ করলে মাহমুদ বলেন, ‘তোমাদের এ স্বভাবটা আমার একেবারে পছন্দ হয় না ... সবসময় নিজেকে নিয়ে চিন্তা করো তোমরা।’

আধুনিক রাষ্ট্রের উন্নয়ন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বদৌলতে যে বিচ্ছিন্নতা, স্বার্থপরতা, হত্যা-ধ্বংসযজ্ঞ, সম্পদের মেরুকরণের সৃষ্টি হয়, তার বিপরীতে জহির দাঁড় করান জোহরা-মাহমুদ-ইভা-তপুদের (‘আর কত দিন’-এর চরিত্র ইভা ও তপু)। যারা নিজের জন্য অন্যের ক্ষতি করে না, সর্বদা আত্মসুখ চিন্তায় মগ্ন নয়; অন্যের সুখে সুখ খুঁজে পায়, সুখ-দুঃখে সবাইকে নিয়ে যারা থাকতে ভালোবাসে। শুধু মানুষ নয়, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, গাছপালা, নদীনালা, বায়ু, বনজঙ্গল, পাহাড়পর্বত ব্যক্তিস্বার্থে যারা কারো ক্ষতি করতে নারাজ। জোহরা-মাহমুদ-ইভা-তপুরা এমন স্বপ্নই দেখেন এবং সেই দিকেই যেনো তারা এগিয়ে যান।

যে ইতিহাস জহিরের হাতে নির্মিত

মূলধারার ইতিহাস বা উচ্চবর্গের হাতে নির্মিত ইতিহাসে ইনিয়ে-বিনিয়ে উঠে আসে শুধু ক্ষমতাসীনদের কথা; বৈধতা দেওয়া হয় তাদের কর্মযজ্ঞের। এটা যেকোনো ঘটনা, বিষয়, আন্দোলন, সময়, স্থানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ক্ষমতাসীনদের বাইরেও বিশাল একটা শ্রেণি থাকে, সেই নিম্নবর্গ সব ক্ষেত্র-বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও ইতিহাসে তাদের খুঁজে পাওয়া যায় না। তার পরও মূলধারার ইতিহাসে তাদের অল্পবিস্তর যেটুকু ঠাঁই হয়, সেটুকু দিয়েই চলে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন বা অপর হিসেবে নির্মাণ প্রক্রিয়া। তাই

... নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকদের চেষ্টা করা উচিত উচ্চবর্গের অপর হিসেবে নিম্নবর্গকে কীভাবে নির্মাণ করা হয়, সেই প্রক্রিয়াগুলোকে আরও গভীরভাবে অনুসন্ধান করা। ... ইতিহাসের দলিলে যে-কণ্ঠস্বরই শুনি না কেন, তা নিম্নবর্গের কথা নয়, অন্যের নির্মাণ।১৫

এই অন্য বা অপর হিসেবে নিম্নবর্গকে নির্মাণের প্রক্রিয়া জহিরের মধ্যেও লক্ষণীয়। ‘একুশে ফেব্রুয়ারী’তে গ্রামের গফুর ঘর বাঁধবে, তাই বিয়ের কেনাকাটা করতে যায় শহরে। তিনি ওইদিন শহরে থেকে যান, পরের দিন অল্প কেনাকাটা করা (যেটা না করলেও সমস্যা নেই) আর হরতাল কী, কেমন হয় বা কীভাবে পালিত হয় সেটা দেখার জন্য। শহুরে মানুষ যখন দেশ, অধিকার, ভাষার জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম করছে, তখন গফুর এগুলো করছে না, এমন কী তার মধ্যে শাসকের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার বোধই জন্মায়নি। উপন্যাসে ভাষা-আন্দোলনের উপস্থাপন দেখে মনে হয়, এই আন্দোলন-সংগ্রাম কেবল শহুরে মধ্যবিত্ত শিক্ষিতদের, এর বাইরের বিশাল গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব সেখানে নেই। গ্রামীণ শ্রেণির উপস্থিতি উপন্যাসটিতে চেতনা নিয়ে নয়, কেবল যেনো আবেগের সঞ্চার করতে।

‘আরেক ফাল্গুন’-এও শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ পাকিস্তানিদের সব অপকর্মের বিরুদ্ধে ও মানুষের অধিকার বিষয়ে সোচ্চার। মানসিকভাবে এই সমাজে পক্বতা আসছে, তাই দিন দিন তাদের সংখ্যা দিগুণ হবে, আসবে পরিবর্তন। কিন্তু এখানেও পরিবর্তনের নায়কের ভূমিকায় আসীন শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি, তৎকালীন বিশাল গ্রামীণ শ্রেণিকে খুঁজে পাওয়া ভার। গ্রামের মানুষ গ্রামেই থেকে যায়। সামন্ততান্ত্রিকতার বাতাবরণে আজীবন আবদ্ধ থাকে। গ্রামের মানুষ শহরে গেলে শহুরে মানুষ বনে যায়। সে আর গ্রামের মানুষ হয়ে গ্রামে ফেরে না। গ্রামের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও শহরের নব্য-পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার যে ফাঁক ও ফাঁরাক তা জহির বুঝতে পেরেছেনজ্জউপেক্ষিত গ্রামের অচলায়তন অবকাঠামোকে দূর থেকে দেখেছেন মাঝে মাঝে আর মাতামাতি করেছেন শহরের মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তদেরকে নিয়ে, কাজ করেছেন তাদের নিয়ে। যদিও ঢাকার মানুষ তখনো ঠিক শহুরে মানুষ হয়ে ওঠেনি। ‘মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ’-এ বিনয় ঘোষের বিশ্লেষণ অনুযায়ী আজও বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাকে মেট্রোপলিটন নগরী বলা যায় কি না তা সন্দেহ আছে। প্রকৃতপক্ষে এই শ্রেণির মানুষ আজও সমাজের ভাঙাগড়ার উদ্যোক্তা। গ্রামীণ শ্রেণি যেনো চিন্তা-চেতনায়, সংস্কৃতিতে হয়ে উঠে এই শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির অধীন। জীবন থেকে নেয়াতেও মধ্যবিত্তের আধিপত্যের চিত্র দৃশ্যমান। জহির রায়হানের উপন্যাস-চলচ্চিত্রে গ্রামবাংলার মানুষের রাজনৈতিক চেতনা, সংস্কৃতি অনেকটাই উপেক্ষিত; যেখানে আধিপত্য বিস্তার করে শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি।

ক্ষমতার সঙ্গে ক্ষমতার আধিপত্যের লড়াইয়ে হেরে যাওয়া ক্ষমতা এবং তাদের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি হয়ে যায় বিলুপ্ত বা নিম্নবর্গ; তখন জিতে যাওয়া নব্য ক্ষমতাবান বা উচ্চবর্গকে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ধরে রাখে। ক্ষমতায় আসা যেহেতু হুট করে হয় না, তাই আগে থেকেই চলে এই নির্মাণ প্রক্রিয়া; সঙ্গে অপরেরও নির্মাণ। কারণ নব্য উচ্চবর্গের অস্তিত্বই টিকে থাকবে ওই নির্মিত অপর এবং না-বলা ইতিহাস বা নিম্নবর্গের ওপর। জহির তার কর্মের মধ্য দিয়ে যেনো এ প্রক্রিয়াটাই সম্পন্ন করেন।

শেষটা ব্যর্থ চাহনিতে!

শেষের শুরুটা করি অদ্বৈত মল্লবর্মণের ছোটোগল্প ‘স্পর্শদোষ’-এর প্রথম দুই বাক্য দিয়ে- ‘দরিদ্র হওয়াটাই কষ্টকর নয়। দারিদ্র্যের কুয়াশার ফাঁক দিয়া প্রাচুর্যের প্রতি ব্যর্থ চাহনিটাই জ্বালাময়।’ জহিরের অনেক কর্মই ব্যর্থ চাহনি থেকে মুক্ত, সঙ্গে জহিরও মুক্ত হয়ে যান। কিন্তু ক্ষমতা প্রশ্নে জহির সময়ের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি। কমিউনিস্ট হয়েও কমিউনিস্ট আন্দোলনের আন্তর্জাতিক চিন-সোভিয়েত বিতর্ক এবং স্থানীয়ভাবে অতি বাম ঝোঁকের বিপদের কারণে তিনি ডানপন্থি সুবিধাবাদী ধারায় ভেসে গেলেন। ভেসে গেলেন বলে এ দেশীয় নব্য-পুঁজির সঙ্গে আপস করলেন। আপস করলেন চাঁদ সওদাগরের মতোই। ইস্পাত কঠিন সর্বহারার নেতৃত্বহীন জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম যে বুর্জোয়া ডগমায় ভেসে যেতে বাধ্য তা তিনি তার জীবদ্দশায় বোঝার সময় পাননি। বুঝেছে তার পরবর্তী প্রজন্ম। কারণ বাঙালি জাতীয়তাবাদকে ধরে তার কর্ম পাকিস্তানি ক্ষমতাবানদের কাছ থেকে মুক্তির যে গল্প বলে, তা মূলত নব্য বাঙালি ক্ষমতাবানদের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। ‘... শেষ বিচারে মানুষের মুক্তি রাষ্ট্রের অবলুপ্তিতে ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণে, তাই রাষ্ট্রের ক্ষমতার চরিত্র বোঝা দরকার’১৬ -এই দিকটির কোনো ইঙ্গিত জহিরের কর্মে মেলে না, ফলে নিজেই মিশে যান কেন্দ্রীয় ক্ষমতার ভিড়ে।

লেখক : প্রদীপ দাস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে সম্প্রতি স্নাতকোত্তর পরীক্ষা দিয়েছেন। এর পাশাপাশি তিনি অনলাইন নিউজ পোর্টাল সংবাদপত্র এনটিভিবিডি.কম-এ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা হিসেবে কর্মরত আছেন।

pradipru03@gmail.com

তথ্যসূত্র

১. ঘোষ, বিনয় (১৯৭৯ : ৮); বাংলার নবজাগৃতি; ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, কলকাতা।

২. প্রাগুক্ত; ঘোষ (১৯৭৯ : ৮)।

৩. হায়াৎ, অনুপম (২০০৭ : ২৭); জহির রায়হানের চলচ্চিত্র : পটভূমি, বিষয় ও বৈশিষ্ট্য; দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা।

৪. প্রাগুক্ত; হায়াৎ (২০০৭ : ৭৪)।

৫. প্রাগুক্ত; হায়াৎ (২০০৭ : ৩৪)।

৬. প্রাগুক্ত; হায়াৎ (২০০৭ : ৩৭)।

৭. ড. মোহাম্মদ হাননান ও আরজুমন্দ আরা রানু (১৯৯৮ : ১৪); ‘ভূমিকা’; উপন্যাস সমগ্র : জহির রায়হান; অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা।

৮. প্রাগুক্ত; হাননান (১৯৯৮ : ১৪)।

৯. হোসেন, মাহমুদুল (২০১০ : ৮৬); ‘চলচ্চিত্রে মতানৈক্যের কণ্ঠস্বর : বিকল্প চলচ্চিত্র’; সিনেমা; ধানমণ্ডি, ঢাকা।

১০. প্রাগুক্ত; হায়াৎ (২০০৭ : ১০৪)।

১১. প্রাগুক্ত; হায়াৎ (২০০৭ : ৯৭)।

১২. ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের মানুষ মনে করতো, অসুখ কারো একার নয়। তারা ভাবতো, ব্যক্তির শরীরের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা নেই, কারণ তার শরীরের ওপর নির্ভর করছে সমাজ বা গোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ। তাই বসন্ত, প্লেগ, কলেরার মহামারি থেকে বাঁচার জন্য সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ ও দেবদেবীর পূর্জা-অর্চনার আয়োজন করা হতো। যা গ্রামীণ ওই মানুষগুলোর দৃঢ় সামাজিক বন্ধনের পরিচয় দেয়। আর এর মধ্য দিয়েই একক মানব শরীর পরিণত হয় সামাজিক শরীরে।

১৩. চক্রবর্তী, দীপেশ (১৯৯৮ : ১৭৭); ‘শরীর, সমাজ ও রাষ্ট্র : ঔপনিবেশিক ভারতে মহামারি ও জনসংস্কৃতি’; নিম্নবর্গের ইতিহাস; সম্পাদনা : গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়; আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

১৪. প্রাগুক্ত; চক্রবর্তী (১৯৯৮ : ১৬১-১৬২)।

১৫. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (১৯৯৮ : ১৭); ‘ভূমিকা : নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস’; নিম্নবর্গের ইতিহাস; সম্পাদনা : গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়; আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

১৬. প্রাগুক্ত; চক্রবর্তী (১৯৯৮ : ১৭৮)।

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন