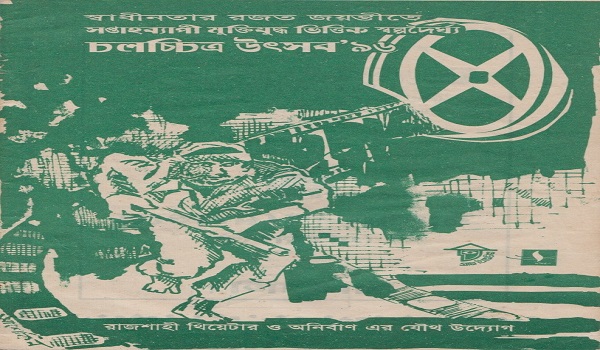

মুহাম্মদ হাসান ইমাম

প্রকাশিত ০৫ নভেম্বর ২০২৫ ১২:০০ মিনিট

অন্যকে জানাতে পারেন:

ধারাবাহিক পাঠ : চলচ্চিত্রের কথা

মুহাম্মদ হাসান ইমাম

পর্ব ৩

প্রারম্ভিক চলচ্চিত্রে প্রাচীনতার (অ্যান্টিকুইটি) কালগত বিস্তার পশ্চিমা বিশ্বের মিশর, মেসোপটেমিয়া, গ্রিস, রোম ছাড়াও পরবর্তী সময়ের ঐতিহাসিক, ধর্মীয়, পৌরাণিক কাহিনিগুলোকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে। বাইবেলভিত্তিক কাহিনি অবলম্বনের উদাহরণ তো আছেই। উল্লেখ্য যে, হলিউডের সূচনাপর্ব একই রকম বিষয় বিধৃত করে। চলচ্চিত্রে কমেডি, প্যারোডি, কার্টুন, প্রত্নতাত্ত্বিক ডকুমেন্টারি ও ভ্রমণ বৃত্তান্তের ক্ষেত্রে এই প্রাচীনতার প্রভাব লক্ষ করা যায়। ‘ঐতিহাসিক কস্টিউম ফিল্ম’, ‘সোর্ড অ্যান্ড সানডেল ফিল্ম’, ‘পেপলাস’ প্রভৃতি নামে এসব চলচ্চিত্রকে এমন ধারায় চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে অ্যান্টিকুইটির প্রভাবটি শুধু চলচ্চিত্রে নয়; নানা দেশের সাহিত্য, লোককাহিনি ও শিল্পচর্চার দিকে লক্ষ করলে ধর্মানুভূতি এবং পৌরাণিক কাহিনির একটি প্রধান ভূমিকা খুঁজে পাওয়া যায়। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও এমন লোককাহিনির প্রভাব অলক্ষণীয় নয়। বাংলার পুঁথিসাহিত্যে ইউসুফ-জুলেখা, শিরি-ফরহাদ, কারবালার ঘটনাবলিকে এ রকম উদাহরণ বলা যায়।২৪

মিশেলাকিস ও ওয়াইক২৫ (২০১৩) প্রশ্ন তুলেছেন, চলচ্চিত্রের মতো একটি আধুনিক জীবনঘেঁষা সচেতন মাধ্যম কীভাবে তার যাত্রার শুরু থেকে অতীত বিষয়াবলির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে? নির্বাক চিত্রের কোন জায়গাটিতে এই অ্যান্টিকুইটির অবস্থান? ১৯ শতকের উপন্যাস, নাটক ও চিত্রশিল্পেও এমন ব্যাপার ঘটেছিলো। তার সঙ্গে কি চলচ্চিত্রের এই অতীতমুখীনতার কোনো সম্পর্ক আছে? ১৮৯৬ থেকে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে শিল্পের অন্যান্য মাধ্যমেও যে ক্লাসিকাল অ্যান্টিকুইটির উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, তার সঙ্গে চলচ্চিত্রের কোনো সম্পর্ক আছে কি? সমকালীন ঐতিহাসিক ও নান্দনিক দৃষ্টিকোণ ছাড়াও রাজনৈতিক স্বার্থ কাজ করেছিলো কি? অর্থাৎ চলচ্চিত্রের সূচনায় অ্যান্টিকুইটির এমন তাড়নার পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিলো কি? তাদের এসব প্রশ্ন সত্যিই গভীর চিন্তাপ্রসূত ‘অ্যাকাডেমিক’। আগামী দিনের গবেষণা এসবের উত্তর দিলেও দিতে পারে।

নির্বাক চলচ্চিত্র ও অ্যান্টিকুইটির যথার্থ বিচার করতে গিয়ে সাধারণত যে চলচ্চিত্রগুলো বিবেচনায় আনা হয় সেগুলো হলো : ফ্রাঙ্কো গুয়াজোনির কো ভাদিস (ইতালি, ১৯১৩), গিয়োভানি প্যাস্টোনের ক্যাবিরিয়া (ইতালি, ১৯১৪), ডি ডব্লিউ গ্রিফিথ-এর ইনটলারেন্স (যুক্তরাষ্ট্র, ১৯১৬), সেমিল দ্য মিল-এর টেন কমান্ডমেন্টস (যুক্তরাষ্ট্র, ১৯২৩) ও ফ্রেড নিবলো’র বেন-হার (যুক্তরাষ্ট্র, ১৯২৫)। তবে চলচ্চিত্রের জন্ম থেকে প্রাচীন ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ও মধ্যপ্রাচ্য বিশেষ পছন্দের প্রাচীনতা হিসেবে বিভিন্ন অঞ্চলের চলচ্চিত্রে এসেছে।২৬

এটি মজার ব্যাপার যে, নির্বাক যুগের চলচ্চিত্রের ওপর বেশকিছু জরিপ পরিচালিত হয়েছিলো। এসব জরিপ থেকে দর্শক, চলচ্চিত্র, প্রদর্শক ও এদের পছন্দ-অপছন্দ সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে চলচ্চিত্রনির্মাতা ও সমাজবিজ্ঞানীরা ছেলে-মেয়েদের চলচ্চিত্র দেখার প্রবণতা এবং এদের ওপর চলচ্চিত্রের প্রভাব জানার চেষ্টা করে।২৭ দেখা যায়, দর্শকের মধ্যে কম বয়সিদের সংখ্যা বেশি। এমনও দেখা গেছে, দুই-তৃতীয়াংশ দর্শকের বয়স ১০ থেকে ২০ বছরের মধ্যে। অথচ ১৭ বছরের কম ছেলে-মেয়েদের অভিভাবক ছাড়া চলচ্চিত্র দেখতে যাওয়ার নিয়ম নেই। ১৭ বছরের বড়ো দর্শকের ৩৫ শতাংশ মেয়ে, ৪০ শতাংশ ছেলে। ২৫ শতাংশ ১৭ বছরের কম বয়সি। ১০ বছর পরের আরেকটা গবেষণায় দেখা যায়, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্র দেখার প্রবণতাও কমে যায়। হাইস্কুলের চেয়ে গ্রেড স্কুলের শিক্ষার্থীরা বেশি চলচ্চিত্র দেখে। ছোটোখাটো অপরাধকারীরা চলচ্চিত্র দেখার পয়সা জোগাড়ের জন্য অপরাধও করে বসে। যাহোক ছেলে-মেয়েদের প্রিয় চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে- The Birth of a Nation (১৯১৫) ও ThePhantom of the Opera (১৯২৪)২৮। শিকাগোতে ৬৪.১ শতাংশ শিশু দর্শক সপ্তাহে এক বা একাধিকবার চলচ্চিত্র দেখতে যায়। অথচ পোর্টল্যান্ড ও অরিগনে এ মাত্রা ২৮.৪ শতাংশ। নিচের ছকটি চলচ্চিত্র সম্পর্কে হাইস্কুল শিক্ষার্থীদের অভিমুখীনতাকে তুলে ধরে।২৯

চলচ্চিত্র দেখতে যাওয়া বালক বালিকা

প্রতি সপ্তাহে দেখে (গড়ে) ১.২৩ ১.০৫

প্রতি সপ্তাহে দুই বার অথবা তার কম দেখে (শতাংশ) ৮৩.০০ ৮৮.০০

প্রতি সপ্তাহে চার বারের বেশি দেখে (শতাংশ) ০২.৬০ ০০.৯০

বন্ধুদের সঙ্গে দেখে (শতাংশ) ৪৯.০০ ৫৩.০০

একা দেখে (শতাংশ) ২৬ ৪০

পরিবারের সঙ্গে দেখে (শতাংশ) ২৫ ৪০

পছন্দের চলচ্চিত্র কাহিনির ধরন বালক (%) বালিকা (%)

ওয়েস্টার্ন ও ফ্রন্টিয়ার ৩০.০০ ১৫.৬০

কমেডি ২৭.০০ ১০.৪০

গোয়েন্দা কাহিনি ১৮.৬০ ১০.৭০

প্রেম কাহিনি ১১.৫০ ২৭.৪০

সামাজিক জীবন সংক্রান্ত ০৫.৫০ ১৮.৩০

সিরিয়াল ০৪.৪০ ০৪.২০

বিরহকাতর সমাপ্তি ও ট্রাজেডি ০২.৬০ ০৪.৪০

চলচ্চিত্র নিয়ে সমালোচনার ধরন বালক (%) বালিকা (%)

বাজে প্রহসনমূলক (অথবা কুরুচিপূর্ণ) ২৩.৮০ ৩৪.৭০

বাস্তব জীবনের মতো নয় ২০.৬০ ১২.০০

অতিরিক্ত আবেগী ১৮.২ ১০.৬০

শৈল্পিকভাবে মানসম্মত নয় ১৮.২০ ০৮.৮০

নৈতিকতা বর্জিত ১০.৫০ ১১.২০

মার্ডার অ্যান্ড শুটিং (হত্যা ও সংঘর্ষ) ০৮.১০ ২১.৬০

বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা ০০.৮০ ০১.৩০

দর্শক জরিপে সবচেয়ে ভালো চলচ্চিত্র বালক বালিকা

The Four Horsemen of the Apocalypse (1921) 2,111 2,394

Way Down East (1920) 927 2,648

The Sheik (1921) 751 2,137

Over the Hills (1920) 999 1,432

The Birth of a Nation (1915) 1,646 748

The Three Musketeers (1921) 1,421 445

The Connecticut Yankee (1921) 658 339

The Old Nest (1921) 220 669

Humoresque (1920) 291 598

Hearts of the World (1918) 390 283

Orphans of the Storm (1922) 196 420

Smilin’ Through (1922) 78 536

মোট 9,688 12,649

১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের আরেকটি জরিপে৩০ দেখা যায়, কমেডি, মেলোড্রামা, ঐতিহাসিক চলচ্চিত্র ছাত্র ও সাধারণের কাছে যথাক্রমে সবচেয়ে জনপ্রিয়। অন্যদিকে কস্টিউম, ওয়েস্টার্ন ও সেক্সড্রামা অপছন্দনীয়। বয়স্ক ও বয়ঃসন্ধিকালীন দর্শকের কাছে অতি আবেগ ও অবৈধ যৌনতা পছন্দ ছিলো না। কমেডি, ড্রামা ও মেলোড্রামার একটি আকর্ষণীয় দিক হলো এসব চলচ্চিত্রে চরিত্র-রূপায়ণে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। নির্বাক চলচ্চিত্রের স্বল্পদৈর্ঘ্যে বিবরণের সুযোগ কম থাকায়, নায়ক-নায়িকা বা খলনায়কের চরিত্রগুলো প্রাণবন্ত করার চেষ্টা থাকে। তাই সেন্সর বোর্ড নয় বরং একটি ‘জেন্টলম্যান অ্যাগ্রিমেন্ট’ ছিলো যে, চলচ্চিত্র-নির্মাণের সময় অন্তত নিচের ১৩টি বিষয় মাথায় রাখতে হবে।৩১ এগুলো হলো-

১. সেক্স সম্পর্কে অনভিপ্রেত কিছু না করা

২. দাসত্বকে ভিত্তি করে কিছু না করা

৩. অসুন্দরকে প্রশ্রয় না দেওয়া

৪. নগ্নতাকে প্রশ্রয় না দেওয়া

৫. প্রলম্বিত প্রেমের দৃশ্য ধারণ না করা

৬. আন্ডারওয়ার্ল্ড সম্পর্কে বেশি সংশ্লিষ্ট না হওয়া

৭. জুয়া ও মাদকাসক্তিকে আকর্ষণীয় করে না তোলা

৮. অপরাধপ্রবণ হওয়ার ক্ষেত্রে উৎসাহ না দেওয়া

৯. সরকারি কর্মকর্তাদের হেয় না করা

১০. ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত না দেওয়া

১১. সহিংসতাকে গুরুত্ব না দেওয়া

১২. অশ্লীল দেহভঙ্গিকে চিত্রিত না করা এবং

১৩. অশোভন বিজ্ঞাপন ও সাবটাইটেল ব্যবহার না করা।

১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে মোশন পিকচার প্রোডিউসারস অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউটরস অব আমেরিকা এই ১৩টি বিষয় গ্রহণ করে এবং তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়।

সিরিয়াল যদিও সাম্প্রতিককালে একটি স্বাভাবিক ব্যাপার, বিশেষ করে টিভির বদৌলতে। অনেক আগ থেকে শুরু হলেও সিরিয়াল নিয়ে যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। দীর্ঘ ও জটিল কাহিনিচিত্রের প্রথম শুরু কিন্তু এই সিরিয়াল দিয়েই। ১৯১৩-১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে স্বল্পদৈর্ঘ্য ও পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনিচিত্রের মধ্যে এই সিরিয়ালগুলো সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করেছিলো। এডিসনের What Happened to Marry (১৯১২) ১২ পর্বের সিরিয়াল হিসেবে নির্মাণ করা হয়েছিলো। ইসানের Broncho Billy আরেকটি অপেক্ষাকৃত আগের নির্মিত সিরিয়াল। |The Adventures of Kathlyn-কে (১৯১৩) চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে প্রথম সিরিয়াল হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যেখানে প্রতিটি পর্বের মধ্যে কাহিনির পরম্পরা লক্ষ করা যায়। The Perils of Pauline (১৯১৪) সিরিয়ালকে অনেক বেশি জনপ্রিয় করে তোলে। যদিও অনেকেই এই সিরিয়ালকে একটি সুন্দর কাহিনির অপচিত্রায়ণ হিসেবে সমালোচনা করেছিলো। এসব সিরিয়ালের নায়িকা হিসেবে পার্ল হোয়াই, রুথ রোল্যান ও হেলেন হোমস কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেন। সিরিয়ালে নায়িকা চরিত্রগুলো ক্রমান্বয়ে দুর্ধর্ষ হয়ে ওঠে। যেমন : রেস The Broken Coin-এ (১৯১৫) সনাতন ও সাধারণ রূপে আবির্ভূত হলেও The Purple Mask-এ (১৯১৬) একটি অপরাধীচক্রের প্রধান হিসেবে অভিনয় করেন। নায়কদের মধ্যে যারা সিরিয়ালগুলোকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলো তাদের মধ্যে এডি পোলো ও জো বনস অন্যতম। প্রথম মহাযুদ্ধের পর সিরিয়ালসমূহের বদলে পুরুষ চরিত্রগুলো কিছুটা প্রাধান্য পায়। এছাড়া ভালো প্রযোজকরা সিরিয়াল-নির্মাণে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তখন সিরিয়াল সম্পর্কে সাধারণ মন্তব্যে বলা হত-অপরাধবিষয়ক সিরিয়ালগুলোর জনপ্রিয়তা লাভের একটি বড়ো কারণ হলো নিম্নবিত্তের দর্শক এগুলো বেশি পছন্দ করতো।

১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে চলচ্চিত্রে নাটকীয় বিষয়বস্তু এগিয়ে থাকলেও কমেডির গ্রহণযোগ্যতা ছিলো। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে The Gold Rush, The Fresh Man ও Seven Chances-এর মতো চলচ্চিত্রগুলো মুক্তি পাওয়ার সময়ে প্রায় এক হাজার স্বল্পদৈর্ঘ্য কমেডির এক হাজার রিল মুক্তি পায়। বিখ্যাত অভিনয়শিল্পী, যারা এসব কমেডি থেকে পরে কাহিনিচিত্রে আসে, তাদের আমরা মনে রাখলেও স্বল্পদৈর্ঘ্যরে কমেডি নায়কদের মনে রাখিনি। সেসময় ম্যাক সিনেট নির্মিত ছয় রিলের Tillie’s Punctured Romance (১৯১৪) একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। Chimmie Fadden (১৯১৫) আরেকটি উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয় কমেডি। এছাড়াও সেসময় Wild and Woolly (১৯১৭) ও The Tramp (১৯২০) নামে আরো দুটি কমেডি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। এ দুটি কমেডির ক্ষেত্রে দুটি বিষয় লক্ষ করা যায়-এর প্রথমটি উচ্চশ্রেণির চরিত্রনির্ভর শিল্পসম্মত কমেডি, আর অন্যটি অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের। তবে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত চার্লি চ্যাপলিনের ঞযব ঞৎধসঢ় শিল্প সমালোচকদের দৃষ্টি কাড়তে পেরেছিলো। চ্যাপলিন তার কমেডির নিজস্ব স্টাইল বরাবর রক্ষা করে চলেছিলেন। ১৯১৭-১৮ খ্রিস্টাব্দে হ্যারোল্ড লয়েড ভিন্ন স্রোতের কমেডি নিয়ে আসেন, যা নিম্ন ও উঁচু মানের কমেডির মধ্যে ব্যবধান পরিষ্কার করে।৩২ এগুলো নির্বাক কাহিনির কমেডির দ্বার উন্মোচন করে।

১৯২০ খ্রিস্টাব্দে অ্যাডল্ফ জুকর কাহিনিচিত্রের রূপরেখার স্ল্যাপস্টিক কমেডি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি The Round Up দিয়ে শুরু করে সাতটি কাহিনি কমেডি তৈরি করেন। এরপর আসে আরবাকল-এর The Saphead । ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে সেসময়ের জনপ্রিয় নির্মাতা এবং বক্স অফিসের অন্যতম আকর্ষণ হ্যারল্ড লয়েড নির্মাণ করেন A Sailor-Made Man। একই বছর চ্যাপলিনের The Kid মুক্তি পায়। বলা হয়ে থাকে, এটি একটি সার্থক কমেডি চলচ্চিত্র। যা পরবর্তী সময়ে কাহিনিচিত্রের যাত্রাতে সাহায্য করে। এছাড়া ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কমেডি অন্যান্য বাচনিক ও দৃশ্যগত উপাদান সম্বলিত চলচ্চিত্রের সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করে চলে। লুবিশ তার সম্পাদনা ও ক্যামেরা ব্যবহারের গুণে বিশেষ শৈলী প্রদর্শনের দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি নির্মাণ করেন Lady Windermere’s Fan (১৯২৫)। নির্বাক যুগে কমেডি বড়ো অবদান রাখলেও বিভিন্ন কৌশলগত বাধাবিপত্তির কারণে তা কাক্সিক্ষত মর্যাদা লাভ করতে পারেনি। নির্বাক চলচ্চিত্রের সীমাবদ্ধতার কারণেই গল্পের সব দিককে চিত্রায়িত ও উপস্থাপন করা কমেডির পক্ষে কঠিন ছিলো। তবু চ্যাপলিনসহ অনেকেই ৩০ দশকের শুরু পর্যন্ত চলচ্চিত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে। রেজিন্যাল্ড ডেনির Skinner’s Dress Suit I Show People(১৯২৮) কমেডির সব উৎকর্ষ অর্জন করতে পেরেছিলো।৩৩

বৃহত্তর প্লট, স্থান ও চরিত্রায়ণের বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে, ড্রামার সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে ওঠে মেলোড্রামা। বর্ণনার গুণে প্লট ও চরিত্রসমূহের পরিবর্তন না করে, এই চলচ্চিত্রগুলো প্রশস্ত জগৎ সৃষ্টি করতে পারে। অবশ্য ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের আগেই আমেরিকার চলচ্চিত্রে নাটকীয়তা স্বছন্দ চরিত্র লাভ করে। চরিত্রায়ণ ও বিষয়বস্তুগত বিকাশের বদৌলতে মেলোড্রামা স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে পারে। এসব চলচ্চিত্রে নায়ক-নায়িকা ও খলনায়কের ভূমিকা শক্তি সঞ্চয় করে দর্শককে ধরে রাখার। The Lonely Villa (১৯০৯) প্রথম দিকের চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে আবেগময় উচ্ছ্বাস ছড়াতে পেরেছিলো। The Birth of a Nation১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে যখন মুক্তি পায়, তা ডয়লো দ্য লোনাল ভিলার চেয়ে ছয়গুণ দীর্ঘ ছিলো। নায়ক-নায়িকা, খলনায়ক ও ‘অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের’ বিজয় প্রভৃতি প্রথাগত বৈশিষ্ট্যাবলি ধারণ করেই এটি বিশিষ্টতা লাভ করে। চলচ্চিত্রটি পরিচালনায় গ্রিফিথের বহুবিধ সক্ষমতার পরিচয় মেলে। পরবর্তী সময়ের চলচ্চিত্রে গ্রিফিথের অনুসৃত নিয়মকানুন ও বিষয় বৈচিত্র্য দারুণভাবে প্রভাব রাখে। মেলোড্রামা সম্পর্কে বলা হয়,

[It] Continued to represent the dominant stylistic mode in Hollywood all through the silent period. Only a few directors-King Vidor, Erich von Stroheim, and William demille among them-attemted to offer a vision of life more complex and multidimensional than that to be found in Uncle Tomb’s Cabin (1918), Blue Jeans (1918) or Way Down East (1920).৩৪

ওয়ে ডাউন ইস্ট গ্রিফিথকে দ্বিতীয়বার অনন্য উচ্চতা লাভের সুযোগ করে দেয়। Blue Jeans (1914), Under the Gaslight (1914), Lenarivers (1914) ও Kathlyn Mavourneen (1919) চলচ্চিত্রগুলো গ্রিফিথের উত্তরোত্তর অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সার্থক ফসল। ২০-এর দশকে Humoresque, Over the Hill, Stella Dallas কিছু আবেগময় কবিতা ও উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত, যা প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে পারিবারিক মেলোড্রামা উত্তর পরিস্থিতির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। এ সময়ের চলচ্চিত্র দ্রুত পরিবর্তনের ইঙ্গিত করে। পারিবারিক মেলোড্রামার আরেকটি ধারা-অবশ্য কেউ কেউ একে সোসাইটি মেলোড্রামা বলেছেন-এ সময় লক্ষ করা যায়। এই চলচ্চিত্রগুলো সমাজের উঁচু শ্রেণির মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য নির্মাণ করা হয়। এসব চলচ্চিত্রে কখনো কখনো নিচু শ্রেণির মানুষের প্রতিনিধিত্ব দেখানো হতো। উচ্চ শ্রেণির সঙ্গে তাদের নৈতিকতার তুলনামূলক বিচারে দেখানো হতো, নৈতিকতায় শ্রমজীবী মানুষ অনেক সৎ। গ্লোরিয়া সোয়ানসন এ ধরনের সোসাইটি ফিল্মের অভিনয়শিল্পী হিসেবে আবির্ভূত হন। এ ধরনের উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে Why Change Your Wife? (১৯২০), Manhandle (১৯২৪) প্রভৃতি।

১৯২০ খ্রিস্টাব্দের Manhandle (1919) I True Heart Susie (১৯১৯) গ্রামীণ মেলোড্রামার পর্যায়ে পড়ে। ছোটো ছোটো শহরগুলোতে তখন এসব চলচ্চিত্র দারুণ সফলতা লাভ করে। ২০-এর The Bat (১৯২৬) ও The Cat and the Canary (১৯২৭) জার্মান চলচ্চিত্রের প্রভাবে নির্মাণ করা হয়েছিলো। সেসময় London After Midnight (১৯২৭) একটি থ্রিলার চলচ্চিত্র হিসেবে বিরাট সফলতা লাভ করে। নির্বাক চলচ্চিত্রের তিন দশকে চলচ্চিত্রের সব জেনার নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চলে, যা নির্বাক সময়ের সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলো। কমেডি, মেলোড্রামা ও থ্রিলারের এমন ভিন্নধর্মী সৃষ্টি পরবর্তী সময়ের চলচ্চিত্র আন্দোলনকে শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করে।

যুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রের যাত্রাও ১৯১৫ থেকেই শুরু হয়। The Birth of a Nation -এর ধারাবাহিকতায় নির্মাণ হয় The Battle Cry of Peace (1915), Heart of Humanity (1918), The Four Horseman of the Apocalypsel (1921), The Big Parade (1925), What Price Glory(1926) ও Wings (১৯২৭)। ২০-এর দশকের সফল এসব চলচ্চিত্র মেলোড্রামা থেকে বেরিয়ে এসে সংঘাত ও নৈতিক যুদ্ধের আবহ সৃষ্টি করতে পেরেছিলো। কস্টিউম ধারার চলচ্চিত্র হিসেবে Intolerance ও A Daughter of the Gods -কে (১৯১৬) দেখা যায়। পরবর্তী সময়ে Women (1918), The Ten Commandments (১৯২৩) ও Three Musketeers (১৯২১) এদের উত্তরসূরি হিসেবে পাওয়া যায়।

চলচ্চিত্রের নির্বাক যুগে একটি আলাদা ধারা হিসেবে মেলোড্রামায় মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনা, পরিবেশ, চরিত্রের নাটকীয় দৃশ্যমানতা, সংঘাত ও সমন্বয় সুন্দরভাবে উঠে এসেছে। আর সে কারণেই হয়তো সাধারণ্যে মেলোড্রামার জনপ্রিয়তা অস্বীকার করা যায় না। এ প্রসঙ্গে ৫০ ও ৬০-এর দশকে বাংলা কাহিনিচিত্রের দিকে তাকালে দেখা যায়, কী অপার আনুকূল্য ও সমাদর পেয়েছিলো তৎকালীন চলচ্চিত্রের কাহিনি, গান, নায়ক-নায়িকা এবং অন্যান্য চরিত্রের অভিনয়শিল্পীরা। একদিকে সমাজে বিনোদনের উৎস হিসেবে যেমন চলচ্চিত্র এসেছিলো, তেমনই ব্যক্তিগত ও পারিবারিকভাবে দল বেঁধে সুচিত্রা-উত্তমের চলচ্চিত্র দেখতে যাওয়ার সেই সময়টি সত্যিকারের এক অনবদ্য স্মৃতি হয়ে আছে।

মানুষ শুধু চলচ্চিত্র দেখার সময়টুকুতে চলচ্চিত্র দেখেনি; তাদের জীবনের, আদর্শের রুচি তৈরির একটি প্রেক্ষাগৃহ ছিলো এসব চলচ্চিত্র। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে আধুনিক বাংলা গান, গানের লেখক, সুরকার ও উত্তর-ঔপনিবেশিক স্বাধীনতার স্বাদ যেনো একাকার হয়ে গিয়েছিলো। পূর্ব বাংলার ক্ষেত্রে পাকিস্তানি রাজনীতির সাংস্কৃতিক আগ্রাসন এবং পশ্চিম বাংলার রাজনীতির একটি চরমপন্থি রূপ হয়তোবা সেই স্থিতবস্থা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে দেয়নি। কিন্তু সেসময়ে যাদের যৌবন কেটেছে, তাদের সঙ্গে আজকের যারা তরুণ প্রজন্ম তাদের পার্থক্য অনেক। তাই প্রজন্ম-প্রজন্মান্তরে ব্যক্তির চলচ্চিত্র অভিজ্ঞতা নেতিবাচক হলেও ক্ষতি ছিলো না, যদি সংস্কৃতির অন্যান্য ধারায় যেমন : নাটক, যাত্রা, সঙ্গীত ইত্যাদি উত্তরোত্তর বিকশিত হতো। আগের কথায় ফিরে এসে তাই বলতে হয়, নির্বাক যুগের কাহিনিচিত্রের এই ধারাটি কতোটা জীবনমুখী হতে পেরেছিলো?

ওয়েস্টার্ন আরেকটি ধারা, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্বতায় পরিপূর্ণ একটি সমৃদ্ধ ঐতিহ্য। ওয়েস্টার্ন চলচ্চিত্রের কাহিনি, পরিবেশ-প্রতিবেশ ও চরিত্রের এক বিশিষ্টতা ধারণ করে। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের The Squaw Manদিয়ে শুরু হয়েছিলো ওয়েস্টার্ন ধারার চলচ্চিত্র। এরপর আসে The Virginian (1914), The Rose of the Rancho (১৯১৪) ও The Girl of the Golden West (১৯১৪)। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে Covered Wagon ছিলো খানিকটা প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য। তবে একথা ঠিক, ওয়েস্টার্ন চলচ্চিত্র প্রকৃত পরিণতির দিকে অগ্রসর হয় ১৯৪০ ও ১৯৫০-এর দশকে। সুতরাং চলচ্চিত্রের নির্বাক-কালটি ছিলো, পরবর্তী সময়ের সবাক ওয়েস্টার্ন চলচ্চিত্রের প্রস্তুতিকাল, পরীক্ষণকাল বা শৈশবকাল।

(চলবে)

লেখক : প্রফেসর মুহাম্মদ হাসান ইমাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক।

himam_ru@yahoo.com

তথ্যসূত্র

24. Michelakis, Pantelis and Maria Wyke (2013: 1Ñ24); `Introduction: silent cinema, antiquity and the exhaustless urn of time'; In The Ancient World in Silent Cinema; Cambridge University Press, Cambridge.

25. cÖv¸³; Michelakis (2013: 1Ñ24).

26. cÖv¸³; Michelakis (2013: 1Ñ24).

27. cÖv¸³; Michelakis (2013: 1Ñ24).

28. Koszarski, Richard (2000: 34); History of the American Cinema 3 (An Evening’s Entertainment: The Age of the Silent Feature Picture 1915Ñ1020);Charles Scribner’s Sons, New York.

29. Film Daily Yearbook of Motion Picture 1924, p. 351.

30. Educational Screen servey 1928: 353.

31.Motion Picture Producer and Distributors of America (MPPDA), 1924.

32. cÖv¸³; Koszarski (2000: 34).

33.cÖv¸³; Koszarski (2000: 34).

34. cÖv¸³; Koszarski (2000: 34).

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন