আনিছুর রহমান খান

প্রকাশিত ০৪ নভেম্বর ২০২৫ ১২:০০ মিনিট

অন্যকে জানাতে পারেন:

চলচ্চিত্রের পরিবেশনায় বুদ্ধিবৃত্তিক শূন্যতা এবং উত্তরণের সম্ভাব্য উপায়

আনিছুর রহমান খান

চলচ্চিত্রের পরিবেশনা এবং অন্যান্য

লুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয়ের কথা আমরা অনেকেই জানি। তারা চলমান চিত্রের উদ্ভাবক। শুরুর দিকে চলমান চিত্র শুধু চলমানই ছিলো; সেখানে সেই অর্থে কোনো গল্প, বিনোদন, তথ্য সরবরাহের ব্যাপার ছিলো না। এই চলমান চিত্র সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও পরিবর্তিত হয়ে বর্তমানে চলচ্চিত্র, তথ্যচিত্রের নানা আঙ্গিক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। খেয়াল করলে দেখা যাবে, লুমিয়ের’রা পৃথিবীতে শুধু চলচ্চিত্রই ছড়িয়ে দেয়নি, বরং পরিবেশনাটাও (ডিস্ট্রিবিউশন) ছড়িয়ে দিয়েছে। লেখাটিতে যে ধরনের চলচ্চিত্র পরিবেশনা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হবে, সে ধরনের পরিবেশনা লুমিয়ের’রা করেনি। মনে রাখতে হবে, তারা পৃথিবীকে চলচ্চিত্র নয়, ‘ম্যাজিক’ দেখানোর জন্য ফ্রান্স থেকে বেরিয়ে পড়েছিলো। কীভাবে মানুষ ছবিতে চলমান তা দেখাতে তারা খুব উৎসাহী ছিলো। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে তারাই প্রথম উপমহাদেশের মুম্বাই শহরে একটা প্রদর্শনীর আয়োজন করে। শীঘ্রই তারা কলকাতা ও বাংলাদেশের ভোলাতে চলমান চিত্রের প্রদর্শন করে। শুরুর দিকের এই ম্যাজিক দেখতে মানুষকে অনেক টাকা গুণতে হতো। তখনকার সময়ে যাদের আভিজাত্য ছিলো, শুধু তারাই টিকিট কেটে উপস্থিত থাকতে পারতো এই প্রদর্শনীতে। লুমিয়ের’রা বর্তমানে প্রেক্ষাগৃহে যেভাবে চলচ্চিত্র পরিবেশনা হয় সেই পদ্ধতির সূত্রপাত না করলেও, তারা কিন্তু ফ্রান্সের বাইরে চলমান ছবি দেখিয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। সুতরাং পরিবেশনা নিয়ে কথা বললে তাদেরকে মাথায় রাখতেই হবে।

বর্তমানে চলচ্চিত্র পরিবেশনার যে বাণিজ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা যায়, তার সূত্রপাত আমেরিকাতে। ডি ডব্লিউ গ্রিফিথ-এর দ্য বার্থ অব অ্যা নেশন ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে মুক্তির পর সেটি আমেরিকাতে সুপার-ডুপার ব্যবসা করে। তখন আমেরিকার প্রযোজকরা চিন্তা করলো, যদি নির্মাতাকে শিল্পীর মর্যাদা দিয়ে মাথায় তুলি, তাহলে ব্যবসার ক্ষতি হবে। তখন তারা প্রডিউসার’স গিল্ড বা এ জাতীয় একটা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। তারাই প্রথম প্যাকেজ সিস্টেম চালু করে চলচ্চিত্রে এবং নির্মাতাকে চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য ভাড়া করতে থাকে। চলচ্চিত্রের পরিধি কতোটুকু হবে বা চলচ্চিত্রের ধরন কেমন হবে, সেটা নিয়েও তাদের ভাবনার অন্ত ছিলো না। এসব তারা করে মূলত কীভাবে চলচ্চিত্র থেকে বেশি অর্থ উপার্জন করা যাবে সেটি মাথায় রেখে।

চলচ্চিত্র বাণিজ্যিকভাবে বিদেশে রপ্তানির কার্যক্রমও শুরু হয় আমেরিকায়। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে ইউরোপের বাজার আমেরিকার চলচ্চিত্রের দখলে ছিলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে এই চলচ্চিত্র রপ্তানি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে, বাংলাদেশেও ৬০-এর দশকে হলিউডি চলচ্চিত্রের দাপট ছিলো। পাকিস্তান আমলে গুলিস্তান বা ঢাকার অন্যান্য প্রেক্ষাগৃহে হলিউডের অনেক চলচ্চিত্র মুক্তি দেওয়া হয়, বর্তমানেও ঘটা করে সিনেপ্লেক্সে হলিউডের চলচ্চিত্র মুক্তি পায়।

এবার আসা যাক ভারতে, আমেরিকা যেটা শুরু করেছিলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ভারত সেটা শুরু করে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের পর। ব্রিটিশ আমলে কিন্তু মুম্বাই না, লাহোর ছিলো নেতৃত্বদানকারী চলচ্চিত্র কারখানা (ইন্ডাস্ট্রি অর্থে)। ভারত ভাগের পর লাহোর থেকে অনেকে মুম্বাইতে চলে আসে, মুম্বাই চলচ্চিত্র কারখানায় তখন সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। ফলে মুম্বাই শক্তিশালী কারখানা হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়। অন্যদিকে লাহোর দাঁড়াতে পারে না। এমনকি যেসব শিল্পী দেশভাগের পর লাহোরে থেকে যায়, তারাও তেমন কিছু করতে পারে না। আমেরিকার নীতি গ্রহণ করে মুম্বাই এখন পৃথিবীর অন্যতম বড়ো চলচ্চিত্র কারখানায় পরিণত হয়েছে। এশিয়ার অন্যান্য চলচ্চিত্র কারখানাও কিন্তু ৬০ বা ৭০-এর দশকে তেমন সাড়া ফেলতে পারেনি। চিন বা কোরিয়া ৮০’র দশকের পর থেকে ধীরে ধীরে নিজেদের স্থান পাকাপোক্ত করে।

বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে চলচ্চিত্রÑনির্মাণ অথবা নির্মাণের পর খরচ হওয়া টাকা তুলে আনার প্রক্রিয়া শুরু হয় ৫০-এর দশক থেকে। চলচ্চিত্রকে মানদণ্ড হিসেবে ধরলে আব্দুল জব্বারের মুখ ও মুখোশ-এর (১৯৫৬) নাম চলে আসে। অথবা তার পরের বছর চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় থেকেই মূলত চলচ্চিত্রের প্রেক্ষাগৃহমুখী বাণিজ্যটা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে। প্রযোজক চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য টাকা লগ্নি শুরু করে। চলচ্চিত্র-নির্মাণ শেষ হলে আবার সেই প্রযোজকই দর্শককে দেখানো এবং লগ্নি করা টাকা তুলে আনার জন্য বিভিন্ন মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে চলচ্চিত্রটি মুক্তি দেয়। চলচ্চিত্র-নির্মাণের পর টাকা তুলে আনার জন্য যতোগুলো মাধ্যম রয়েছে তার মধ্যে প্রধান মাধ্যম এখনো প্রেক্ষাগৃহ। পৃথিবীর সব চলচ্চিত্র কারখানা এখন পর্যন্ত প্রেক্ষাগৃহে চলচ্চিত্রটির ব্যবসার ওপর ভিত্তি করে লাভ-লোকসানের খতিয়ান করে। আর প্রেক্ষাগৃহে একটা চলচ্চিত্র পৌঁছে দেওয়া এবং অর্থ সংগ্রহের মাধ্যম হিসেবে পরিবেশক সমিতির জন্ম। চলচ্চিত্রের প্রচার-প্রচারণার দায়িত্বও পরিবেশকের। ভারত ও হলিউডে এই প্রচার-প্রচারণা পদ্ধতি খুবই আধুনিক ও বুদ্ধিদীপ্ত হলেও বাংলাদেশে পাঁচশো বা এক হাজার পোস্টার ছাপানোর বাইরে এখনো পরিবেশকরা ভাবতে পারে না।

যাই হোক, একটি চলচ্চিত্র-নির্মাণ শেষ হলে প্রযোজক লগ্নি করা টাকা তুলে আনতে পরিবেশকের কাছে যান। আবার কখনো দেখা যায়, নির্মাতা নিজেই তার চলচ্চিত্রের প্রযোজক; অনেক ক্ষেত্রে নির্মাতা বিদেশি অর্থায়নেও চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। সেক্ষেত্রে আবার নির্মাতাই প্রযোজকের ভূমিকায় আবির্ভূত হন এবং চলচ্চিত্রটি নিয়ে পরিবেশকের দ্বারস্থ হন। প্রযোজক, নির্মাতা যেই হোক, চলচ্চিত্রটি প্রদর্শনের জন্য পরিবেশক প্রয়োজন হয়। পরিবেশক তখন তাদের সঙ্গে চলচ্চিত্র থেকে উঠে আসা টাকার বণ্টন নিয়ে চুক্তি করেন। সাধারণত বাংলাদেশে টিকিট বিক্রির মাধ্যমে যে টাকা পরিবেশকরা তোলে, চুক্তি অনুযায়ী তার ৮৫ ভাগ প্রযোজক এবং ১৫ ভাগ টাকা পরিবেশকের।

পরিবেশক যেভাবে অর্থ সংগ্রহ করে

পরিবেশক-প্রযোজক চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর, এবার চলচ্চিত্রটি প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শনের পালা। এ পর্যায়ে পরিবেশক প্রেক্ষাগৃহ মালিকদের শরণাপন্ন হয়। এভাবে প্রযোজক থেকে পরিবেশক, পরিবেশক থেকে প্রেক্ষাগৃহ মালিকের কাছে চলচ্চিত্রটি পৌঁছে যায়। বাংলাদেশে তিন পদ্ধতিতে পরিবেশকরা প্রেক্ষাগৃহ মালিককে চলচ্চিত্র দিয়ে থাকে। তিনটির মধ্যে কোন পদ্ধতিতে পরিবেশকরা প্রেক্ষাগৃহ মালিককে চলচ্চিত্রটি দিবে, সেটা নির্ভর করে এর মান এবং কোন প্রেক্ষাগৃহ এটি নিবে তার ওপর। পদ্ধতিগুলো হলো : ক. নির্ধারিত ভাড়ায় (Fixed rental) খ. ন্যূনতম নিশ্চয়তা (MG) গ. শতকরা ভাগ (Percentage)।

ক. নির্ধারিত ভাড়ায় (Fixed rental)

এ পদ্ধতিতে মালিক মূলত একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট টাকায় পরিবেশকের কাছ থেকে তার প্রেক্ষাগৃহে চালানোর জন্য একটি চলচ্চিত্র ভাড়া নেন। প্রেক্ষাগৃহ মালিক কতোদিনের জন্য চলচ্চিত্রটি নিবেন, নায়ক-নায়িকা কারা, তখন কোনো উৎসব চলছে নাকি সাধারণ সময় এ বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে এই ভাড়ার টাকার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। এজন্য মালিকের সঙ্গে পরিবেশকের একটি চুক্তি হয়। ধরা যাক, ঈদের সময় শাকিব খান অভিনীত একটি চলচ্চিত্র নড়াইলের ‘সন্ধ্যা সিনেমা’ প্রেক্ষাগৃহ দুই সপ্তাহের জন্য নিতে চায়। তখন পরিবেশক ওই মালিকের সঙ্গে চুক্তি করেন, এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে তিনি দুই সপ্তাহের জন্য ওই চলচ্চিত্রটি চালাতে পারবেন। মালিক আগ্রহী হলে একটি চুক্তির মাধ্যমে টাকা পরিশোধ করে চলচ্চিত্রটি তার প্রেক্ষাগৃহ চালাতে পারে। চলচ্চিত্রটি এই দুই সপ্তাহে ওই প্রেক্ষাগৃহে কতো টাকা লাভ কিংবা লোকসান করলো, সেটা পরিবেশকের বিবেচনার বিষয় নয়। প্রেক্ষাগৃহ মালিক ওই চলচ্চিত্র থেকে ১০ হাজার টাকাও ব্যবসা করতে পারেন, আবার পাঁচ লক্ষ টাকাও ব্যবসা করতে পারেন। লাভ-লোকসান একান্ত প্রদর্শকের নিজের।

খ. ন্যূনতম নিশ্চয়তা (MG)

এম জি হলো মিনিমাম গ্যারান্টি। এক্ষেত্রে প্রেক্ষাগৃহ মালিককে একটা চলচ্চিত্র নেওয়ার জন্য পরিবেশককে ন্যূনতম নিশ্চয়তা (মিনিমাম গ্যারান্টি) হিসেবে কিছু টাকা জমা দিতে হয়। এই পদ্ধতিতেও কিছু বিষয় আছে- চলচ্চিত্রটিতে জনপ্রিয় কোনো নায়ক-নায়িকা আছে কি না, ঈদের মৌসুম না সাধারণ সময়, অগ্রীম প্রচার-প্রচারণা ভালো হয়েছে কি না- যার ওপর চলচ্চিত্রটির কদর নির্ভর করে। ধরা যাক, ঈদের সময়ে আরেফিন শুভ ও মাহিয়া মাহির একটা চলচ্চিত্র মুক্তি দেওয়া হবে এবং এর প্রচার-প্রচারণাও বেশ ভালো হয়েছে। তখন রাজশাহী বা খুলনার কোনো একটি প্রেক্ষাগৃহ চলচ্চিত্রটি নিতে পরিবেশকের শরণাপন্ন হয়। এরপর মালিক একটি বিশেষ চুক্তির মাধ্যমে পরিবেশককে এক লক্ষ টাকা মিনিমাম গ্যারান্টি দিয়ে দুই সপ্তাহের জন্য চলচ্চিত্রটি নিয়ে যান। বিশেষ ওই চুক্তিতে বলা হয়, যদি চলচ্চিত্রটি এক লক্ষ টাকার বেশি ব্যবসা করে তবে অতিরিক্ত টাকা দুই পক্ষ মানে মালিক ও পরিবেশকের মধ্যে সমান ভাগ হবে। আর যদি এক লক্ষ টাকার কম ব্যবসা করে, তবে প্রেক্ষাগৃহ মালিক ওই মিনিমাম গ্যারান্টি হিসেবে দেওয়া টাকা ফেরত পাবে না।

গ. শতকরা ভাগ (Percentage)

এ পদ্ধতিতে মালিককে তার প্রেক্ষাগৃহে কোনো চলচ্চিত্র মুক্তি দেওয়ার জন্য আগে পরিবেশককে কোনো টাকা দিতে হয় না। চলচ্চিত্রটি প্রেক্ষাগৃহে চালানোর জন্য মালিক ও পরিবেশক আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারণ করে মোট আয়ের কে কতো অংশ পাবে। সাধারণত মুক্তিপ্রাপ্ত প্রেক্ষাগৃহে বিক্রি হওয়া প্রতিটি টিকেট থেকে পরিবেশক ৬০ ভাগ এবং প্রেক্ষাগৃহ মালিক ৪০ ভাগ টাকা পেয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে অনেক ধরনের শুভঙ্করের ফাঁকি লক্ষ করা যায়। প্রথমত, পরিবেশক যখন কোনো একটি প্রেক্ষাগৃহের সঙ্গে চুক্তি করে চলচ্চিত্র চালানোর সম্মতি দেন, তখন ওই চুক্তিবদ্ধ সময়ের জন্য পরিবেশক সেখানে (প্রেক্ষাগৃহে) একজন প্রতিনিধি পাঠান। প্রত্যেকদিন কতোগুলো টিকিট বিক্রি হলো এবং তার মোট অর্থমূল্য কতো সেটি দেখভাল করা ওই প্রতিনিধির কাজ। ধরা যাক, কোনো প্রেক্ষাগৃহে একদিনে তিনটি শো-এ দুই হাজার পাঁচশো টিকিট বিক্রি হয়েছে, কিন্তু প্রতিনিধি জানালেন দুই হাজার টিকিট বিক্রি হয়েছে। এক্ষেত্রে পরিবেশকের প্রকৃত তথ্য জানার সুযোগ একেবারেই থাকে না। ফলে বাকি পাঁচশো টিকিটের টাকা প্রেক্ষাগৃহ মালিক এবং প্রতিনিধি ভাগাভাগি করে নেয়। এর ফলে, পরিবেশক ঠিকমতো টাকা তুলতে পারে না, পরিণতিতে প্রযোজকরা অর্থ লগ্নি করে লোকসানের সম্মুখীন হয়।

অন্যদিকে টিকিটের মূল্যে রয়েছে আরো বড়ো ধরনের গরমিল। উদাহরণ হিসেবে ঢাকার ‘বলাকা’র দুইশো টাকা মূল্যের একটা টিকিট নিয়ে দেখা যেতে পারে। টিকিটের গায়ে লেখা হিসাবে দুইশো টাকার একটা টিকিটের মার্কেট ট্যাক্স ধরা হয়েছে প্রায় সাড়ে আট টাকা, ভ্যাট ২৪ টাকা, এয়ার কন্ডিশন ম্যানেজমেন্ট ৮০ টাকা এবং টিকিটের মূল্য মাত্র ৮২ টাকা। চুক্তি অনুযায়ী টিকিটের মূল্যের ৮২ টাকার ৪০ ভাগ প্রেক্ষাগৃহ মালিক রেখে দেন; ফলে পরিবেশক দুইশো টাকার একটা টিকিটে পান মাত্র ৪৭ টাকা। প্রযোজকের সঙ্গে পরিবেশকের চুক্তি অনুযায়ী এই ৪৭ টাকার ১৫ শতাংশ পরিবেশক রেখে দিলে, প্রযোজকের জন্য বাকি থাকে মাত্র ৪০ টাকা। অর্থাৎ কোটি কোটি টাকা লগ্নি করে প্রযোজক দুইশো টাকার একটা টিকিটে মাত্র ৪০ টাকা পান। একজন দর্শকের দিক থেকে এটি বিচার করলে ‘বলাকা’য় একটি চলচ্চিত্র দেখতে প্রতিটি দুইশো টাকার টিকিটে তিনি ভ্যাট-ট্যাক্স ৩৩ টাকা, মালিককে ৩৫ টাকা এবং তিন ঘণ্টায় এয়ারকন্ডিশনে থাকার জন্য দিচ্ছেন ৮০ টাকা। অথচ কোটি টাকা লগ্নি করে, দীর্ঘদিন কাজ করে প্রযোজক প্রতিটি দুইশো টাকার টিকিটের বিপরীতে পাচ্ছেন মাত্র ৪০ টাকা!

একই অবস্থা ‘ব্লকবাস্টার’ বা ‘স্টার সিনেপ্লেক্সে’ও। সেখানে প্রতিটি চারশো ৫০ টাকা মূল্যের টিকিটের বিপরীতে প্রযোজক পান মাত্র ৫৪ টাকা। ঢাকার অন্যান্য এবং বাইরের বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের প্রেক্ষাগৃহ থেকে প্রযোজকদের অর্থ ফেরত আসার খতিয়ান আরো শোচনীয়।

পরিবেশনার এই তিন পদ্ধতির ভিতরে যদি বাংলাদেশের বর্তমান চলচ্চিত্র ব্যবসায় ন্যূনতম স্বচ্ছতা থাকতো, তাহলেও চলচ্চিত্র ব্যবসা খুড়িয়ে খুড়িয়ে চলতে পারতো। কিন্তু এটার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ডিজিটাল প্রদর্শনের নামে ব্যবসায়িক ধোকা এবং বুকিং এজেন্টদের নানা কারসাজি। যা বাংলাদেশের চলচ্চিত্র কারখানার দ্রুত পতনশীলতার অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচ্য।

ডিজিটাল প্রদর্শনের নামে প্রেক্ষাগৃহ নিয়ন্ত্রণ

প্রযোজকদের জন্য আরেক বিড়ম্বনা হলো, অনেক প্রেক্ষাগৃহে এখনো ভালো ডিজিটাল প্রজেকশন সিস্টেম না থাকায় তারা বর্তমানের ডিজিটাল প্রযুক্তিতে নির্মিত চলচ্চিত্র দেখাতে পারছে না। ফলে অনেক প্রেক্ষাগৃহ মালিক বাধ্য হয়ে বাইরে থেকে নিম্নমানের মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ভাড়া নিচ্ছে। একদিকে নিম্নমানের এসব প্রজেক্টরে যেমন ভালো রেজুলেশনের ইমেজ দেখা যাচ্ছে না, অন্যদিকে আবার এই প্রজেক্টরের ভাড়াও পরিশোধ করতে বাধ্য করা হচ্ছে প্রযোজকদের।

ইতোমধ্যে এ ধরনের প্রজেক্টর ভাড়া দেওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। তারা সাধারণ মানের মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর কিনে প্রেক্ষাগৃহগুলোতে ভাড়া দেওয়ার রমরমা ব্যবসা শুরু করেছে। এমনকি এসব প্রতিষ্ঠান নিজেদের ব্যবসার স্বার্থে প্রেক্ষাগৃহগুলোতে মানসম্মত ডিজিটাল প্রদর্শন ব্যবস্থা চালুর ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধক হয়েও দাঁড়িয়েছে। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান সারাদেশের একশো থেকে একশো ৫০টি প্রেক্ষাগৃহে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর বসিয়ে নিয়মিত ভাড়া ও সার্ভিসিং চার্জ আদায় করছে। একই সঙ্গে তারা এসব প্রেক্ষাগৃহে নতুন কোনো চলচ্চিত্র মুক্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে নিজেদের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে।

ভয়ঙ্কর মধ্যস্বত্বভোগী বুকিং-এজেন্ট

বুকিং-এজেন্ট হলো একধরনের মধ্যস্থতাকারী। ৬০ বা ৭০-এর দশকে যখন প্রেক্ষাগৃহ মালিকদের পক্ষে নিয়মিত ঢাকায় এসে চলচ্চিত্রের খোঁজখবর নেওয়া সম্ভব হচ্ছিলো না, তখন প্রেক্ষাগৃহ মালিকরা বুকিং-এজেন্ট ঠিক করতো। এই এজেন্টরা নিয়মিত ঢাকায় আসা-যাওয়া করতো এবং মালিককে চলচ্চিত্রের যাবতীয় তথ্য দিতো। প্রেক্ষাগৃহ মালিকের হয়ে তারা চলচ্চিত্র বুকিংয়ের কাজটা করতো বিধায় তাদের বুকিং-এজেন্ট বলা হয়। এরা মূলত প্রেক্ষাগৃহ মালিকদের কমিশনপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলো। এভাবে কাজ করতে করতে এই শ্রেণিটি একসময় বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। যাদের অনেকে পরবর্তী সময়ে প্রেক্ষাগৃহের মালিকও হয়েছে। সারা বাংলাদেশে এ ধরনের ২৫-৩০ জন মধ্যস্থতাকারীর অস্তিত্ব রয়েছে। একেক জন মধ্যস্থতাকারী বা বুকিং-এজেন্ট সাধারণত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ১৫ থেকে ৩০টি পর্যন্ত প্রেক্ষাগৃহের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন। এজন্য তারা প্রেক্ষাগৃহগুলোর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ থাকে।

বুকিং-এজেন্টদের এহেন কীর্তিকলাপের জন্য বেশি দায়ী করা হয় পরিবেশকদের। কারণ এই পরিবেশকরাই বুকিং-এজেন্টদের টাকাপয়সা দিয়ে তাদের চলচ্চিত্র আগে চালানোর জন্য বলতো। যেহেতু প্রেক্ষাগৃহ মালিকরা চলচ্চিত্রের ব্যাপারে তেমন খোঁজখবর রাখে না এবং একজন বুকিং-এজেন্টের অধীনে অনেকগুলো প্রেক্ষাগৃহ, তাই পরিবেশকরা এজেন্টদের সঙ্গে অনৈতিক আর্থিক সম্পর্ক রেখে চলতো। যার চরম পরিণতি এখন সবাইকে ভোগ করতে হচ্ছে।

বর্তমানে কোনো একটি প্রেক্ষাগৃহে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের জন্য প্রযোজক, পরিবেশককে প্রথমে এই বুকিং-এজেন্টের দ্বারস্থ হতে হয়। যদিও প্রযোজকের এখানে জড়ানোর কথা নয়। কিন্তু অনিয়ম এতোটাই নিয়মে পরিণত হয়েছে যে, প্রেক্ষাগৃহে কোনো নতুন চলচ্চিত্র চালানোর স্বার্থে প্রযোজক-পরিবেশককে একসঙ্গে বুকিং-এজেন্টদের কাছে ধরনা দিতে হয়। প্রতিটি প্রেক্ষাগৃহ বুকিংয়ের জন্য মধ্যস্বত্বভোগী এই এজেন্টরা প্রেক্ষাগৃহ থেকে যেমন কমিশন পান, তেমনই প্রযোজক-পরিবেশককেও তাকে কমিশন দিতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিবেশক ও প্রেক্ষাগৃহ মালিক উভয় পক্ষের সঙ্গেই প্রতারণা করে বুকিং-এজেন্ট।

সাধারণত বুকিং-এজেন্টের মাধ্যমে নির্ধারিত ভাড়ায়, ন্যূনতম নিশ্চয়তা এবং শতভাগ এই তিন পদ্ধতিতে টাকা তোলা হয়। প্রেক্ষাগৃহের মালিকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তা পরিবেশককে না দেওয়ার ঘটনাও আছে অনেক। সবচেয়ে শঙ্কার কথা হলো, অনেক ক্ষেত্রে বুকিং-এজেন্টদের সিন্ডিকেটই নির্ধারণ করে, কোন চলচ্চিত্র কোন প্রেক্ষাগৃহ পাবে, বা আদৌ পাবে কি না!

পরিবেশনার দুষ্টুচক্রে স্বাধীনধারার চলচ্চিত্র

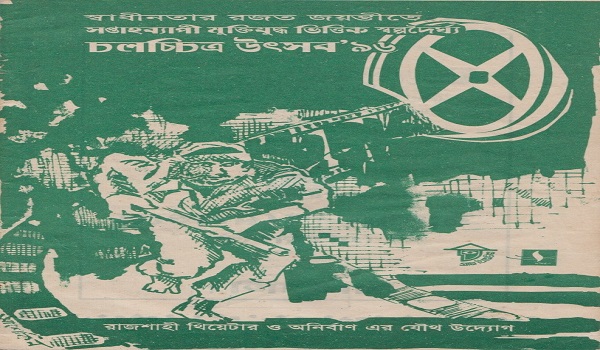

অন্যদিকে বাংলাদেশে যারা স্বাধীনভাবে চলচ্চিত্র নির্মাণ করে, তারাও তাদের চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ক্ষেত্রে নানা প্রতিন্ধকতার শিকার হন। অনেক ক্ষেত্রে এ ধরনের নির্মাতারা তাদের চলচ্চিত্র প্রদর্শনই করতে পারে না। কামার আহমাদ সাইমন১ বাংলাদেশের একজন স্বাধীনধারার চলচ্চিত্রনির্মাতা। সম্প্রতি দেশ ও দেশের বাইরের চলচ্চিত্র পরিবেশনার নানা দিক নিয়ে কথা হয় তার সঙ্গে। তিনিও বিভিন্ন ইস্যুতে তার আশঙ্কার কথা জানান। কামার আহমাদ সাইমনের প্রথম চলচ্চিত্র শুনতে কি পাও বিদেশে বিভিন্ন উৎসবে প্রশংসিত হলেও তিনি এটি সেই অর্থে দেশের প্রেক্ষাগৃহে চালাতে পারেননি। যদিও এটি সাম্প্রতিক কোনো সমস্যা নয়। স্বাধীনতা উত্তর সময়ের অন্যতম সেরা চলচ্চিত্র মসিহ উদ্দিন শাকের ও শেখ নেয়ামত আলীর সূর্য দীঘল বাড়ি (১৯৭৯)। এটি বাংলাদেশের প্রথম কোনো চলচ্চিত্র যা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এনে দেয়। এই সূর্য দীঘল বাড়ি নাটোরের একটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি দেওয়ার পর ঢাকায় মুক্তি দিতে সময় লেগেছিলো এক বছর। আর মেঘের অনেক রঙ তো তিন দিন দেখিয়ে প্রেক্ষাগৃহ থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়।

এছাড়া তারেক মাসুদের মুক্তির গান (১৯৯৬), মাটির ময়না (২০০১) এবং সর্বশেষ রানওয়ে’র ক্ষেত্রেও একই পরিস্থিতি দেখা গেছে। কামার আহমাদ সাইমন বলেন,

তারেক মাসুদ কিন্তু ‘সিনেমার ফেরিওয়ালা’ হয়েছেন এ কারণেই। তিনি প্রেক্ষাগৃহে তার চলচ্চিত্র চালাতে পারেননি। ফলে চলচ্চিত্রগুলো দেখানোর জন্য তারেক মাসুদকে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়েছে। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে যখন মুক্তির গান মুক্তি পায়, তখন এটি দেখার জন্য মানুষের ভিড় পাবলিক লাইব্রেরি থেকে শহীদ মিনার পর্যন্ত গিয়েছিলো। পরে এটির ভিডিও ক্যাসেটও প্রচুর বিক্রি হয়। অথচ চলচ্চিত্রটি তখন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি দেওয়া সম্ভব হয়নি। ১২ বছর পর ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে এক সপ্তাহের জন্য মুক্তির গান ‘স্টার সিনেপ্লেক্সে’ মুক্তি দেওয়া হয়েছিলো।

প্রযুক্তির বদৌলতে মাটির ময়না, মুক্তির গান, শুনতে কি পাও এদেশের চলচ্চিত্রপ্রেমীদের অনেকেই হয়তো দেখেছেন, অথচ দুঃখের বিষয় হলো, এগুলো কিন্তু প্রেক্ষাগৃহে চালানো সম্ভব হয়নি।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে স্বাধীন ও বাণিজ্য প্রাধান্যশীল দুটো আলাদা ধারা তৈরি হয়েছে। স্বাধীনধারার চলচ্চিত্রকর্মীরা তাদের চলচ্চিত্র বা মেধা নিয়ে বাণিজ্য প্রাধান্যশীল ধারায় ভিড়তে পারছে না বা ভিড়ছে না। এই দ্বন্দ্ব চলচ্চিত্রের বাজারে একটা সঙ্কট তৈরি করেছে। গত ১৫-২০ বছরে এই সঙ্কট আরো প্রকট হয়ে উঠেছে। এই সঙ্কটকে কামার আহমাদ সাইমন চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন,

আমাদের চলচ্চিত্রশিল্পে একই সঙ্গে বুদ্ধিমান, রুচিশীল, শিক্ষিত ও তারুণ্য রয়েছে এমন মানুষের বড়ো অভাব। অভাব বললে ভুল হবে, একবারেই ছিলো না। ইন্ডাস্ট্রিতে হয়তো বুদ্ধিমান মানুষজন ছিলো কিন্তু শিক্ষিত ছিলো না; অথবা বুদ্ধিমান, শিক্ষিত লোকজন ছিলো কিন্তু তারুণ্য ছিলো না। কারো কারো যদি এই তিনটি গুণ থেকেও থাকে, তাহলে তার রুচিশীলতার অভাব ছিলো।

সাইমন যে ‘শিক্ষিত’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন, সেটা কিন্তু মোটেও অক্ষরজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। শিক্ষিত এই অর্থে যে, চলচ্চিত্র কারখানায় কাজ করতে হলে অবশ্যই তার চলচ্চিত্র সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। প্রাধান্যশীল চলচ্চিত্র কারখানায় উপরের চারটি গুণ একই সঙ্গে ধারণ করা লোক পাওয়া না গেলেও এর বাইরে কিন্তু অনেকেই চলচ্চিত্র নির্মাণের চেষ্টা করেছেন। অনেকে চলচ্চিত্র নির্মাণও করেছেন। কিন্তু তারা প্রাধান্যশীল চলচ্চিত্র কারখানায় না ঢুকে এর খারাপ চর্চাগুলো নিয়ে সমালোচনায় জড়িয়ে পড়েছেন। অনেকে আবার গত ১০-১৫ বছরে চলচ্চিত্রনির্মাতা তকমা গায়ে লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু কোনো চলচ্চিত্র নির্মাণ করেনি। কেউ হয়তো কয়েকটা টিভি নাটক বানিয়েই চলচ্চিত্রনির্মাতা হয়ে গেছে! আবার কেউ কেউ বিজ্ঞাপন কিংবা সিরিয়াল বানিয়ে হিট হয়েছে, আর এতেই তারা চলচ্চিত্রনির্মাতা বনে গেছে। সবমিলিয়ে এমন একটা প্রজন্ম দাঁড়িয়ে গেছে, যারা সংবাদমাধ্যমের কল্যাণেই হয়ে গেছে চলচ্চিত্রনির্মাতা! এটাও কিন্তু চলচ্চিত্র কারখানার জন্য ক্ষতিকর।

বেনিয়াদের চলচ্চিত্র, চলচ্চিত্রের বেনিয়া

গত কয়েক বছর চলচ্চিত্র ব্যবসায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে করপোরেট চলচ্চিত্র। এ ধরনের চলচ্চিত্র হলিউডের চলচ্চিত্র ব্যবসায় বড়ো ধরনের ভাগ বসিয়েছে। ২০০০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে এই নব্য মাত্রার আনাগোনা শুরু হয়, যা বর্তমানে মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। এ নিয়ে কামার আহমাদ সাইমন বলেন,

বিংশ শতাব্দীর পর থেকে হলিউড সারা পৃথিবীতে সিনেপ্লেক্স সংস্কৃতিকে ব্যাপকহারে ছড়িয়ে দেয়। এর পর থেকেই ওদের চলচ্চিত্রে এই ব্যবসায়িক দুর্দশার শুরু। কারণ এই সিনেপ্লেক্স বা মাল্টিপ্লেক্স সংস্কৃতিতে আপনি একটাও টাইটানিক-এর মতো চলচ্চিত্র খুঁজে পাবেন না। সুপারম্যান, আয়রনম্যান এবং অ্যানিমেশন ফিল্ম এখন এই সিনেপ্লেক্স সংস্কৃতির প্রাণ। মূলত যেটা হয়েছে, একধরনের ফ্যান্টাসি ওয়ার্ল্ডে পৃথিবীকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। হলিউডের শিল্পী, কলাকুশলীরা মূলত এক ধরনের স্টুডিও সিস্টেমের ভিতর দিয়ে চলতে অভ্যস্ত। কিন্তু এখন চলছে করপোরেট কন্ট্রোল। একটা কোম্পানি অফিসে বসে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে কালকে কী সিনেমা তারা তৈরি করবে, আগামী মাসে বা আগামী বছর তারা কোন চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করবে। এটা ভারতেও শুরুর চেষ্টা করা হয়েছিলো, কিন্তু ওরা ধরা খেয়েছে। রিলায়েন্স শুরু করেছিলো, হাজার হাজার কোটি টাকা তারা ইনভেস্টও করে। অর্থাৎ কী দাঁড়ালো ব্যাপারটা, একটা ফ্রাঞ্চাইজে বসে কতোগুলো এক্সিকিউটিভ সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, কোন সিনেমা তারা সামনে নির্মাণ করতে যাচ্ছে। আগে একজন ডিরেক্টর গল্প নিয়ে স্টুডিও থেকে স্টুডিও ঘুরে বেড়াতো প্রযোজকের জন্য; অথবা প্রযোজক গল্প নিয়ে যথাযথ পরিচালক খুঁজে বেড়াতো সিনেমা নির্মাণের জন্য। ২০০০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে সেটা হলিউডে ব্যাপক হারে পরিবর্তিত হতে থাকে। ফলে পপকর্ন, টি-শার্ট, বাচ্চাদের খেলনা, সুপারম্যান, স্পাইডারম্যান মিলে একটা সিনেমা সার্কাসে পরিণত হয়েছে। আমরা যে-রকম মেলায় যাই, সিনেমা নিয়েও এখন সেরকম মেলা শুরু হয়েছে, আর এই মেলার ক্রিমটা খাচ্ছে বেনিয়ারা।

তিনি আরো বলেন,

বাংলাদেশেই যে শুধু পরিবেশনা পদ্ধতির মধ্যে গলদ রয়েছে তা নয়, ভারতের অবস্থাও তাই। ভারতে শাহরুখ খানের রা-ওয়ান চার দিনেই টাকা তুলে ফেলে! এটা কীভাবে; কারণ ওই চার দিন ভারতের অধিকাংশ প্রেক্ষাগৃহে কেবল রা-ওয়ান চলেছে। অন্য কোনো চলচ্চিত্র সেসময় ওই প্রেক্ষাগৃহগুলোতে চালাতে দেওয়া হয়নি। রা-ওয়ান ভালো না মন্দ সেটা এই আলোচনার বিষয় নয়, তবে পরিবেশনার ঝামেলা সবখানেই আছে। আবার এটা ঠিক, যেভাবেই হোক চলচ্চিত্র মাধ্যমটিকে ভারত এগিয়ে নিয়ে গেছে, যেটা বাংলাদেশ পারেনি। একক দেশ হিসেবে এখন সবচেয়ে বেশি চলচ্চিত্র নির্মাণ এবং সবচেয়ে বেশি মানুষ এ মাধ্যমে কাজের মধ্য দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে ভারতে। এর পরের স্থানটি হলিউডের দখলে ছিলো, কিন্তু বর্তমানে তা নাইজেরিয়ার দখলে। নাইজেরিয়ার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে বলে নলিউড। মনে রাখতে হবে, কতো সংখ্যক চলচ্চিত্র নির্মিত হয় এবং কতো মানুষ এ মাধ্যমে কাজ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে-এর ওপর ভিত্তি করেই কিন্তু নাইজেরিয়া দ্বিতীয় অবস্থানে। নাইজেরিয়ানদের চলচ্চিত্রের মান এখানে ধর্তব্যের বিষয় নয়, তারা প্রচুর চলচ্চিত্র নির্মাণ করছে এবং মুক্তি দিচ্ছে সেটাই ধর্তব্য। একই সঙ্গে তারা চলচ্চিত্রের ডিভিডিও প্রকাশ করছে, যা তাদের দেশের প্রচুর মানুষ দেখছেও। নাইজেরিয়ায় এখন বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র-বাজার প্রতিষ্ঠা হয়েছে, যেখানে মানুষ চলচ্চিত্র কিনতে যাচ্ছে। হলিউড তাদের বাজারে সেভাবে ঢুকতে পারেনি। কেননা, যতো খারাপই হোক নাইজেরিয়ানরা তাদের চলচ্চিত্রই দেখছে। গত ২০ বছর ধরে নাইজেরিয়ানরা এ বাজার তৈরি করেছে। সপ্তাহে সেখানে বর্তমানে ৫০টির মতো চলচ্চিত্র মুক্তি পায়। ১০-১৫ লক্ষ টাকায়ও তারা চলচ্চিত্র নির্মাণ করছে। দিন-রাত শুটের পর সম্পাদনা করে তারা এসব চলচ্চিত্র মুক্তি দিচ্ছে। সেখানে সাইকেলে ফেরি করে চলচ্চিত্রের ডিভিডি বিক্রি হয়। ইউরোপের অনেক দেশেই- যেমন : ফ্রান্স, পর্তুগাল, জার্মানি, স্পেন-এখনো তাদের নিজস্ব চলচ্চিত্রের আগে হলিউডের চলচ্চিত্র মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু নাইজেরিয়াতে আগে মুক্তি দেওয়া তো দূরের কথা, হলিউড ঠিকমতো তাদের চলচ্চিত্র সেখানে দেখাতে পারছে না। শুধু পরিবেশনা পদ্ধতির শক্ত অবস্থানের কারণেই সেটি সম্ভব হয়েছে।

দুঃখের বিষয় হলো বাংলাদেশে কোনো ধরনের পরিবেশনা পদ্ধতিই দাঁড়ায়নি। আদি যে পদ্ধতিগুলো ছিলো, সেটাও এখন প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। এই সঙ্কটের মূলে রয়েছে চিন্তা-চেতনা আর উদ্যোগের অভাব। কার চলচ্চিত্র কবে একসঙ্গে দুইশো প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিলো, এখনো সবাই ওটা নিয়েই পড়ে আছে। অথচ সময় কিন্তু ওখানে পড়ে নেই। সময়ের সঙ্গে প্রেক্ষাগ্রহের পরিবেশ এবং ভোক্তা সুবিধাও একচুল বৃদ্ধি করা হয়নি। অনেক আগেই উচিত ছিলো দেশের ৬৪ জেলার শিল্পকলা অ্যাকাডেমিগুলোতে ডিজিটাল চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা। অন্তত এসব অডিটরিয়ামে ২৫০-৩০০ আসনে চলচ্চিত্র দেখার একটা ব্যবস্থা থাকলে প্রযোজকদের নিশ্চিত কিছু টাকা উঠে আসার যেমন সুযোগ সৃষ্টি হতো, তেমনই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পরিবেশনা পদ্ধতিরও একটা সুষ্ঠু প্রক্রিয়া বজায় থাকতো। এখন অবশ্য আর সেটি করেও লাভ নেই। কারণ মানুষ এখন আর শুধু চলচ্চিত্র দেখতে যায় না। দর্শকের রুচি কিন্তু সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে। মানুষ এখন চলচ্চিত্র দেখা, খাওয়াদাওয়া, কেনাকাটা, ঘোরাঘুরি সব একসঙ্গে করতে পছন্দ করে। সেদিকে লক্ষ রেখেই অতি সত্বর যতোগুলো সম্ভব সিনেপ্লেক্স নির্মাণ করা জরুরি। প্রথমে প্রতিটি জেলায় একটি করে; ধীরে ধীরে এটিকে জেলায় সীমাবদ্ধ না রেখে উপজেলা পর্যায়েও পৌঁছে দিতে হবে।

অনলাইন পরিবেশনা ও ভোক্তা শ্রেণি

এখনকার তরুণ প্রজন্ম মারাত্মকভাকে অনলাইন পরিবেশনা পদ্ধতি দ্বারা আক্রান্ত। ভারতের দঙ্গল কিংবা হলিউডের স্পাইডারম্যান কোন বছরের কতো তারিখে মুক্তি পাবে, সেটা কিন্তু বাংলাদেশের তরুণরাও জানে। এখন তারা এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকার খবর নিয়মিতই রাখে। অথচ জানে না কেবল নিজের দেশের চলচ্চিত্রের খবর! এভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে এ প্রজন্ম একটা সময়ে আর বাংলাদেশের চলচ্চিত্র দেখবে না। এরাই যদি না দেখে, তাহলে পরের প্রজন্মের তো প্রশ্নই আসে না। এই মারাত্মক সমস্যার উৎস সম্পর্কে কামার আহমাদ সাইমনের মতামত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার ভাষায়, ‘আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে একই সঙ্গে শিক্ষিত, মেধাবী, রুচিশীল, তারুণ্যের বড্ড অভাব।’

গত ২০ বছরে বাংলাদেশে একজন তরুণও দাঁড়ায়নি যিনি চলচ্চিত্রের বিকল্প পরিবেশনা করবেন। ইদানীং কেউ কেউ ইউটিউব চ্যানেলে কিছু কার্যক্রম চালাচ্ছে, তাতে নিজেদের ও গ্লোবালাইজেশনের উপকার হলেও সার্বিকভাবে দেশীয় চলচ্চিত্রের কোনো উপকার হচ্ছে না। আর একটা সমস্যা হলো, এখন সবাই কেবল নির্মাতা হতে চায়। কেউ পরিবেশক বা প্রদর্শক হতে চায় না। বাংলাদেশে বর্তমানে যেসব জায়গায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে চলচ্চিত্র পড়ানো হচ্ছে, সেগুলোতে চলচ্চিত্রের পরিবেশক তৈরি কিংবা পরিবেশনা নিয়ে কোনো কোর্স পড়ানো হয় না।

সামনে আরো বড়ো অশনি সঙ্কেত আসছে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের জন্য। অদূর ভবিষ্যতে প্রেক্ষাগৃহের ব্যবসার যে অবস্থাই হোক, অনলাইন চলচ্চিত্র ব্যবসা অনেক বড়ো একটা জায়গা দখলে নিবে। ইতোমধ্যে নেটফ্লিক্স ও আমাজন তাদের কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছে। আমাজন বর্তমানে আবির্ভূত হয়েছে সবচেয়ে জনপ্রিয় অনলাইন চলচ্চিত্র বাজার হিসেবে। বাংলাদেশের প্রচুর দর্শক মাস্টার কার্ড বা অন্যান্য কার্ডের মাধ্যমে টাকা দিয়ে সরাসরি ইন্টারনেটে চলচ্চিত্র দেখে নিচ্ছে। আমাজন সাইটে সামনে কী চলচ্চিত্র আসছে সেটার বিজ্ঞাপন এমনভাবে করা হয়, যা ইন্টারনেটের সুবিধা থাকা সব চলচ্চিত্রপ্রেমীর কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। ভারতও এ নিয়ে বিভিন্নভাবে পরীক্ষানিরীক্ষা চালাচ্ছে, সামনে তাদের ইন্টারনেটের গতি আরো বেড়ে যাবে। শীঘ্রই ভারত অনলাইনভিত্তিক কোনো উদ্যোগ নিয়ে নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবে। বাংলাদেশের তরুণরা যদি এ ধরনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে এগিয়ে না আসে, তাহলে এদেশটি অচিরেই ইউরোপ, আমেরিকা ও ভারতের বৃহৎ বাজারে পরিণত হবে। যেখানে আমরা হবো শুধুই ভোক্তা।

ঢাকায় পরিবেশনার বর্তমান মনোভঙ্গি

বর্তমানে ঢাকাই চলচ্চিত্রে এক অদ্ভুত অবস্থা বিরাজ করছে। এখানে যিনি চলচ্চিত্রের প্রযোজক, তিনিই পরিবেশক। যে কারণে ঢাকায় চলচ্চিত্র প্রযোজক ও পরিবেশক সমিতি একটাই। যেসব চলচ্চিত্রের পরিচালক নিজেই প্রযোজক, সেক্ষেত্রে তিনি একের ভিতরে তিন। কিন্তু প্রযোজক, পরিবেশক আর পরিচালক যে-ই হোন না কেনো, আগেই বলেছি, বাংলাদেশে কোন চলচ্চিত্র কোথায় চলবে, না চলবে সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বুকিং-এজেন্টদের সিন্ডিকেট। তাদের দুয়ারে ধরনা দিতেই হয়। চলচ্চিত্র প্রযোজকদের নিজেদের মধ্যে স্বার্থ, অহমিকা ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্বই এ পরিস্থিতির জন্য দায়ী। ক্ষুদ্র স্বার্থ ও সঙ্কীর্ণতার দেয়াল তারা কিছুতেই ভাঙতে পারছে না, তারা এক হতে পারছে না কিছুতেই। ফল যা হওয়ার তাই হচ্ছে-বুকিং-এজেন্ট আর দুরভিসন্ধিমূলক কিছু চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীর রমরমা অবস্থা বাড়ছেই দিনকে দিন।

চলচ্চিত্র পছন্দের ক্ষেত্রে বুকিং-এজেন্টদের তালিকার শীর্ষে থাকে যৌনাবেদনময় তারকা অভিনেতা-অভিনেত্রী ও নাচে-গানে ভরপুর অ্যাকশননির্ভর ফর্মুলা চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্র সম্পর্কে তারা তাদের সীমিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও সাধারণ পর্যবেক্ষণ কাজে লাগিয়েই প্রেক্ষাগৃহ বুকিং-এর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। তাই যেসব চলচ্চিত্রে ওই সব উপাদান কম থাকে, সেসব চলচ্চিত্রের ভাগ্যে প্রেক্ষাগৃহ পাওয়া কঠিন হয়।

আদর্শ পরিবেশনার স্বরূপ

চলচ্চিত্রে যতোগুলো ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যমে কাজের সুযোগ রয়েছে, তার মধ্যে পরিবেশনা একেবারে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র মাধ্যম। চলচ্চিত্র পরিচালনা, প্রযোজনা যেমন সম্পূর্ণ ভিন্ন, তেমনই পরিবশনাও একটি স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও ক্রিয়েটিভ মাধ্যম। একজন নির্মাতা হয়তো খুব ভালো একটা চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে পারেন বা একজন প্রযোজক সঠিক শিল্পী, কলাকুশলী নির্ধারণ ও অর্থনৈতিক সমর্থন দিতে পারেন; এর অর্থ এই নয় তিনি খুব ভালো পরিবেশনা বুঝবেন। দর্শকের রুচি, স্থানভেদে পরিবেশনা পদ্ধতি, চলচ্চিত্র মুক্তির সময় জ্ঞান, প্রচার-প্রচারণার কৌশল এসব যে যতো ভালো বুঝবে, সে ততো ভালো পরিবেশনা করতে পারবে। এটিও কোনোভাবেই কম সৃষ্টিশীল মাধ্যম নয়। প্রযোজক, নির্মাতাদের উচিত এ কাজে যারা দক্ষ তাদের জন্য এই পথ মসৃণ করা।

পাশাপাশি বাংলাদেশে যারা ইতোমধ্যে দক্ষ পরিবেশক আছে, তাদের সময়ের সঙ্গে তাল রেখে নতুন পরিবেশনা পদ্ধতিজ্ঞান ও প্রচার-প্রচারণার কৌশল আরো ভালো করে রপ্ত করা উচিত। কারণ মনে রাখতে হবে প্রচারেই প্রসার। যে চলচ্চিত্রের প্রচার যতো ভালো হবে, সেটি মুক্তি পাওয়ার পর ততো সাড়া ফেলবে। কেউ কেউ বলতে পারে, চলচ্চিত্রের মান ভালো না হলে প্রচার দিয়েই কী হবে! তা হয়তো হবে না, তবে প্রাথমিক যে সাড়া, সেটা প্রচার দিয়েই সম্ভব; বাকিটা চলচ্চিত্রের কাহিনি, নির্মাণের ওপর নির্ভর করে। উদাহরণ হিসেবে অমিতাভ রেজার আয়নাবাজির কথা বলা যায়। ভালো প্রচারের কারণেই চলচ্চিত্রটি প্রাথমিকভাবে সাড়া ফেলেছিলো। পরবর্তী সময়ে এর নির্মাণ গুণ ব্যবসায়িক সাফল্য এনে দেয় বলে অনেকের মত। ফলে নীতিনির্ধারকদের উচিত পেশাগত দিক বিবেচনায় এনে দক্ষ পরিবেশক তৈরি করা। বাংলাদেশের মেধাবী তরুণরা কিন্তু শুধু পরিচালনার পিছনে সময় না দিয়ে পরিবেশনার শূন্যস্থান জ্ঞান ও দক্ষতা দিয়ে পূরণ করতে পারে।

কাজের সময় ফুরিয়ে যায়নি

পরিবেশনা নিয়ে যতো লেখাই প্রকাশ হোক, একটা কথা মনে রাখতে হবে, চলচ্চিত্রে দর্শকই সব। যদি দর্শক জরিপের মাধ্যমে তাদের রুচি বুঝে চলচ্চিত্র নির্মাণ না করা হয় এবং প্রদর্শন স্থানের পরিবেশ দর্শকের অনুকূলে না আনা হয় তাহলে প্রেক্ষাগৃহের ব্যবসা টিকবে না। সুতরাং নির্মাতাদের উচিত ভালো গল্প ও আধুনিক চলচ্চিত্র নির্মাণে মনোযোগ দেওয়া। অন্যদিকে প্রদর্শকদের উচিত প্রেক্ষাগৃহগুলোর দ্রুত সংস্কার করা। একই সঙ্গে প্রদর্শনের মান, প্রেক্ষাগৃহের ভিতর ও বাইরের পরিবেশ উন্নত করার পাশাপাশি ভালো মানের ডিজিটাল প্রদর্শন পদ্ধতি চালু করা। এক্ষেত্রে অবশ্যই সরকারকে ভূমিকা রাখতে হবে; প্রয়োজনে প্রণোদনা দিতে হবে। সরকার যদি প্রেক্ষাগৃহগুলোর একটা মানদণ্ড ঠিক করে দেয় এবং ঘোষণা দেয়, যেসব প্রেক্ষাগৃহ এই মানদণ্ড অনুযায়ী সামগ্রিকভাবে চলচ্চিত্র প্রদর্শন ব্যবস্থার সংস্কার করবে, তাদের নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ট্যাক্স হলিডে প্রদান করা হবে বা সহজ শর্তে ঋণ দেওয়া হবে, তাহলে অনেক মালিকই হয়তো এগিয়ে আসবেন। এক্ষেত্রে সার্ভারভিত্তিক ডিজিটাল প্রজেকশন ব্যবস্থা ও ই-টিকেটিং নেটওয়ার্ক চালুর শর্তটিও থাকতে হবে। আর যেসব প্রেক্ষাগৃহ ভেঙে শপিং মল বানানো হবে, সেখানে অন্তত একটি মাল্টিপ্লেক্স গড়ে তোলার শর্তও আরোপ করতে হবে।

বিশেষ করে ডিজিটাল প্রজেকশন পদ্ধতি চালুর বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটি মূল কেন্দ্র বা সার্ভার থেকে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে চলচ্চিত্র আপলোড করা হবে এবং একই সঙ্গে অনেকগুলো সার্কিটভুক্ত প্রেক্ষাগৃহে নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী ডাউনলোড করে সরাসরি প্রজেকশন করা হবে। এতে যেমন উন্নতমানের প্রজেকশন মান নিশ্চিত করা যাবে, তেমনই পাইরেসির আশঙ্কাও অনেকাংশে কমে যাবে। প্রযোজকও দ্রুত তার পুঁজি ফেরত আনতে পারবেন বলে আশা করা যায়। এছাড়া সামগ্রিকভাবে একটি জাতীয় চলচ্চিত্র নীতিমালা সম্পন্ন করতে হবে।

চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ক্ষেত্রে নতুন বিকল্প ব্যবস্থার কথাও চিন্তা করতে হবে। বিশেষ করে নতুন টেলিভিশন, স্যাটেলাইট সংযোগ, ইন্টারনেট, ইউটিউব, মোবাইল ফোনসেট, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর স্থাপন করে বসার ঘরে ছোটো প্রজেকশন হল স্থাপন করা যেতে পারে। এসব বিষয়ে বাণিজ্যিক স্বার্থ কীভাবে হাসিল করা যায়, সে বিষয়ে নতুন চিন্তাভাবনা করতে হবে। মনে রাখতে হবে, নতুন প্রযুক্তি, নতুন দিনের প্রচার-প্রচারণা কৌশল, ইন্টারনেট, মোবাইল ফোনসেট, নিউমিডিয়া, সোশাল মিডিয়া এসব দ্রুত ফরমেট পরিবর্তন করছে। এই পরিবর্তনের সম্ভাবনা ও অনিশ্চয়তার কথাও মনে রাখতে হবে। পরিবেশনায় সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ধরে এগোতে হবে।

অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার অনুসন্ধান এবং নেটওয়ার্কিং বিষয়টিও আজকের দিনে চলচ্চিত্রের বিশ্বায়ন ও আন্তর্জাতিকীকরণের ক্ষেত্রে অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ চলচ্চিত্র একটি পণ্য, তাই এর দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিপণন খুবই জরুরি। ডিজিটাল চলচ্চিত্রের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা গঠন, ই-প্রমোশনাল কার্যক্রমের ওপর গুরুত্ব প্রদান তাই একান্ত জরুরি। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের শক্তির জায়গা হলো, তার নিজস্ব ১৬ কোটি জনসাধারণের একটি বিশাল অভ্যন্তরীণ বাজার। প্রতিবেশী দেশসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীকে ধরলে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের জন্য ভোক্তা হতে পারে ৩০-৩৫ কোটি লোক। পৃথিবীর খুব কম দেশের চলচ্চিত্রের জন্য এমন সম্ভাবনা আছে। এছাড়াও জয় করার সুযোগ আছে সারা পৃথিবীর উন্মুক্ত বাজার। শুধু বিষয়টা বুঝতে হবে আর যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে। প্রযুক্তি সম্পর্কে দক্ষতা ও যথার্থ চলচ্চিত্র শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণই কেবল এই সঙ্কট উত্তরণে সহায়ক হতে পারে।

চলচ্চিত্রের জয় হোক

সামাজিক বন্ধন অটুট রাখতে/করতে এখনো চলচ্চিত্রের বিকল্প কিছু নেই। কারণ একটা চলচ্চিত্র যখন সুপারহিট হয়, তখন লাখো দর্শক সেটা প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে উপভোগ করে। সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া আয়নাবাজি তার প্রমাণ। প্রেক্ষাগৃহের স্বল্পতা ও পরিবেশনায় সঙ্কট সত্ত্বেও আয়নাবাজি কমপক্ষে ৩০ লক্ষ২ মানুষ প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে দেখেছে। এর দ্বারা প্রমাণ হয়, মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে যেমন একতাবদ্ধ হতে পছন্দ করে, তেমনই চলচ্চিত্রের সেই শক্তিটি রয়েছে মানুষকে কয়েক ঘণ্টার জন্য আটকে রাখার। অনলাইনে চলচ্চিত্রের প্রচার ও প্রসার যতোই বাড়ুক প্রেক্ষাগৃহের চাহিদা কখনোই কমবে না। কারণ প্রাযুক্তিক মাধ্যম হিসেবে দিন শেষে চলচ্চিত্র কিন্তু প্রেক্ষাগৃহে গিয়েই দেখার জিনিস। এর বিকল্প কোনো প্রদর্শন চলচ্চিত্রের প্রকৃত স্বাদ দিতে ব্যর্থ। পরিশেষে তাই এটুকু প্রত্যাশা, সবার জন্য চলচ্চিত্রের জয় হোক, প্রেক্ষাগৃহের জয় হোক।

লেখক : আনিছুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস এবং টেলিভিশন, ফিল্ম অ্যান্ড ফটোগ্রাফি বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর করেছেন। চলচ্চিত্রকর্মী আনিছ বর্তমানে ‘ফেসকার্ড প্রডাকশন’ নামের একটি প্রতিষ্ঠানে সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করছেন।

দায়স্বীকার : প্রযোজক-পরিবেশক মো. হাবিবুর রহমান, চলচ্চিত্রনির্মাতা জাকির হোসেন রাজু, কামার আহমাদ সাইমন, রাজীব আহ্সান, ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন এবং আর্শিবাদ চলচ্চিত্র।

তথ্যসূত্র

১. চলচ্চিত্রের পরিবেশনা ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে নির্মাতা কামার আহমাদ সাইমনের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপচারিতা হয়। সেখান প্রয়োজনীয় অংশ এই প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে।

২. আয়নাবাজির নির্মাতা অভিতাভ রেজা এক অনানুষ্ঠানিক আলাপচারিতায় এমন তথ্য দেন। এই আলাপচারিতার ভিডিও লেখকের কাছে সংরক্ষিত আছে।

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন