ইব্রাহীম খলিল

প্রকাশিত ০৩ নভেম্বর ২০২৫ ১২:০০ মিনিট

অন্যকে জানাতে পারেন:

চলচ্চিত্র স্টুডিও : পুঁজির তোড়ে চলচ্চিত্রে ‘জোয়ারভাটা’

ইব্রাহীম খলিল

স্টুডিও থেকে চলচ্চিত্র স্টুডিও

দুই পাশে লাইট। আকারানুযায়ী এ লাইটের প্রখরতাও ভিন্ন। সামনে হরেক রকমের দৃশ্য। ফুল, পাখি, নদী, সমুদ্র, সূর্যাস্ত- কোনোটি রঙ তুলির আঁচড়ে আঁকা আবার কোনোটি ক্যামেরায় তোলা স্থিরচিত্র। চাইলেই সেই নদী, সূর্য কিংবা সমুদ্র সৈকতে দাঁড়িয়ে ছবি তোলা যায়। আর এটা সম্ভব হয় কেবল কয়েক ফুটের চার দেয়ালের একটি ঘরের মধ্যেই! যেটাকে আমরা স্থিরচিত্রের স্টুডিও বলেই জানি। কোনো বিশেষ দিন বা মুহূর্তকে ধরে রাখতে মাত্র এক দশক আগেও এখানে যায়নি, এমন মানুষের সংখ্যা খুবই নগণ্য।

অন্যদিকে চলচ্চিত্র স্টুডিও অনেকটা স্থিরচিত্র তোলার স্টুডিওর মতোই। তবে এর পরিসর আরো ব্যাপক। এটা কেবল চার দেয়ালের মধ্যেই নয়, বরং নির্দিষ্ট এলাকা বা জায়গা নিয়ে। যেখানে রয়েছে কৃত্রিম অট্টালিকা, বনজঙ্গল, পাহাড়, সমুদ্র, মরুভূমি; অথবা এগুলো তৈরি করা যায় এমন সব উপকরণ। আজকে চলচ্চিত্রের যে সফলতা, সেটা যে এই স্টুডিওর কল্যাণেই ঘটেছে তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। কারণ চলচ্চিত্রের আবিষ্কার বিজ্ঞানীদের ল্যাবরেটরিতে হলেও এর বিকাশ ও উন্নয়ন কিন্তু এই স্টুডিওতেই। একটি চলচ্চিত্রের শুটিং থেকে শুরু করে রেকর্ডিং, ডাবিং, এডিটিং, কালার কারেকশন, প্রসেসিং, প্রিন্টিংসহ যাবতীয় কাজের সুযোগ-সুবিধা থাকে স্টুডিওতে। তবে এটাও ঠিক যে, এই স্টুডিওই কিন্তু চলচ্চিত্রকে পুঁজির কাঠামোয় বেঁধে ফেলেছে। আর এর মালিকরা একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ করছে এ শিল্পটিকে।

চলচ্চিত্র লালনপালনের জন্যে প্রথম স্টুডিওটি নির্মাণ করেন মার্কিন বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন। ঘটনাটা ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের। তিনি এর নাম দেন ‘ব্ল্যাক মারিয়া’। তবে হলিউড এলাকায় প্রথম স্টুডিওটা বসে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে আর ১৯১৫-তে রাশিয়ায়। ভারতীয় উপমহাদেশে চলচ্চিত্র স্টুডিওর গোড়াপত্তনের ইতিহাসও কিন্তু বেশ পুরনো। কলকাতায় ১৯১৫-১৬ খ্রিস্টাব্দেই মডার্ন থিয়েটারস তা প্রতিষ্ঠা করে। আর বাংলাদেশে স্টুডিও গড়ে ওঠে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে; যার নাম ছিলো ‘ফিনাকা স্টুডিও এবং ল্যাবরেটরি’।১

সময়ের ব্যবধানে স্থিরচিত্রের স্টুডিওর সংখ্যা এখন হাতেগোনা। যেগুলো আছে সেগুলোতে অন্তত নদী, সমুদ্রের স্থিরচিত্র নেই। যেকোনো জায়গায় ছবি তুলে প্রযুক্তির কল্যাণে এখন নদী, সমুদ্র, ফুল, পাখি সংযুক্ত করা যায়। এর বাইরে হাতে হাতে মাল্টিমিডিয়া মোবাইল ফোনসেট, এস এল আর ক্যামেরা তো আছেই। তবে চলচ্চিত্র স্টুডিওর প্রসঙ্গটি একেবারেই ভিন্ন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে অনেক চলচ্চিত্র স্টুডিও গড়ে উঠছে। প্রতিনিয়ত প্রতিযোগিতা করতে নির্মাণ হচ্ছে এসব নতুন স্টুডিও। তবে বাংলাদেশে এই চিত্রটা একটু ভিন্ন। চলচ্চিত্র স্টুডিও এদেশে দাঁড়াতে পারেনি। বরং যেগুলো প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো সেগুলোও বিলীনের পথে।

সুখেরও লাগি বাঁধিনু এ ঘর

চলচ্চিত্র প্রদর্শনের জন্য টমাস আলভা এডিসন ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে তৈরি করেন কিনেটোস্কোপ যন্ত্র। এর কয়েক বছর পর অর্থাৎ ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দেই এডিসন ‘ব্ল্যাক মারিয়া’বা ‘কিনোটোগ্রাফিক থিয়েটার’নামে চলচ্চিত্র-নির্মাণের জন্য প্রথম চলচ্চিত্র স্টুডিও নির্মাণ করেন। নিউ জার্সির ওয়েস্ট অরেঞ্জে তার ল্যাবরেটরিতে এ স্টুডিওটি বানানো হয়। সেসময় ছয়শো ৩৭ দশমিক ৬৭ মার্কিন ডলার খরচে তিনি এ স্টুডিও নির্মাণ করেন। আর এর মাধ্যমেই আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় চলচ্চিত্রে পুঁজির আধিপত্য। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারিতে ‘ব্ল্যাক মারিয়া’ স্টুডিওতে দ্য এডিসন কিনেটোস্কোপিক রেকর্ড অব অ্যা স্নিজ (The Edison Kinetoscopic Record of a Sneeze) নামে প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্য সিরিয়াল নির্মাণ করা হয়। যেটার পরিচালক ছিলেন ডিকসন এবং তার সহকারী হিসেবে কাজ করেন ফ্রেড ওট। এর পর একে একে এই স্টুডিওতে ব্ল্যাকস্মিথ সিন, ডিকসন এক্সপেরিমেন্টাল সাউন্ড ফিল্ম, প্রফ. ওয়েলটনস বক্সিং ক্যাটস, সিওক্স ঘোস্ট ড্যান্স, বুফফালো বিলস শুটিং স্কিল নির্মাণ করা হয়। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এডিসন তার স্টুডিওতে অনেক চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। যেগুলোর সবগুলোই ছিলো ননফিকশন। মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্মই এসব চলমান চিত্রে তুলে ধরা হতো।

১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে কিনেটোস্কোপ বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার শুরু করেন এডিসন। সে বছরই নিউইয়র্ক সিটিতে কিনেটোস্কোপ পার্লার খোলা হয়। যেখানে বাণিজ্যিকভাবে প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। এডিসনের ‘ব্ল্যাক মারিয়া’ মূলত চিত্তবিনোদনের জন্য বিভিন্ন চলমান চিত্রের চাহিদা মেটাতো। এরপর সানফ্রান্সিসকো, আটলান্টিক সিটি, শিকাগোসহ বেশ কয়েক জায়গায় এসব চলচ্চিত্র প্রদর্শনের জন্য পার্লার খোলা হয়। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে ‘ব্ল্যাক মারিয়া’ বন্ধ হয়ে যায় এবং ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে এটি ভেঙে ফেলা হয়। এদিকে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে এডিসনের কিনেটোস্কোপ কিনে ব্যবসা শুরু করেন জেমস স্টুয়ার্ট ব্ল্যাকটন, আলবার্ট স্মিথ ও ডব্লিউ টি রক। কিছুদিনের মধ্যে তারা নিজেরাই বানিয়ে ফেলেন ছবি তোলার নতুন একটি যন্ত্র। পরে নিউইয়র্কে একটি বাড়ির ছাদে স্টুডিও তৈরি করে একের পর এক নির্মাণ করতে থাকেন নতুন নতুন চলচ্চিত্র।

১৯০২ খ্রিস্টাব্দে টমাস ট্যালি নামের একজন লস অ্যাঞ্জেলেস শহরে ‘ইলেকট্রিক থিয়েটার’ নামে একটি প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ করেন। যেখানে কেবল চলচ্চিত্রই দেখানো হতো এবং এটাই যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম স্থায়ী কোনো প্রেক্ষাগৃহ।২ ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট পিটসবার্গ শহরে এ রকমই আরেকটি প্রেক্ষাগৃহ খোলা হয়। মূলত একটি পরিত্যক্ত দোকান ঘরকে সাজিয়ে গুছিয়ে শ’খানেক মানুষের বসার ব্যবস্থা করে প্রেক্ষাগৃহটি তৈরি করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে সেসময় চলচ্চিত্র দেখা এতোই জনপ্রিয় হয় যে, তিনÑচার বছরের মধ্যে সেখানে প্রায় পাঁচ হাজার প্রেক্ষাগৃহ গড়ে ওঠে। নিকেলের মুদ্রা দিয়ে চলচ্চিত্র দেখা যেতো, তাই এসব প্রেক্ষাগৃহের চলতি নাম ছিলো নিকেলোডিয়ান। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের এক হিসাবানুযায়ী, প্রতি সপ্তাহে সেসময় যুক্তরাষ্ট্রে ১০ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় আট কোটি নিকেলোডিয়ানে চলচ্চিত্র দেখতে যেতো।৩

সেসময় এই বিপুল দর্শকের জন্য অনেক চলচ্চিত্রের প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে অনেক মানুষ চলচ্চিত্র-নির্মাণে এগিয়ে আসে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিয়মানুযায়ী, ক্রমশ এ খাতে বাড়তে থাকে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ কায়েমের প্রচেষ্টা। লাভজনক এ শিল্পে অন্যরা যাতে ঢুকতে না পারে, সেজন্য আমেরিকার সাতটি (এডিসন, বায়োগ্রাফ, ভিটাগ্রাফ, সেলিগ, কালেম, লুবিন ও এসানি) ও ফরাসির দুটি কোম্পানি (পাথে ও মেলিয়ে স্টার ফিল্ম) একসঙ্গে মিলে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে ‘মোশন পিকচার পেটেন্টস কোম্পানি’ নাম দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। এগুলোর সদর দপ্তর ছিলো নিউইয়র্কে। শুধু তা-ই নয়, ফিল্ম উৎপাদনকারী ইস্টম্যান কোডাক কোম্পানির সঙ্গেও এরা চুক্তি করে, যেনো একমাত্র এ প্রতিষ্ঠানটিকেই তারা ফিল্ম সরবরাহ করে। এ চুক্তির বিরুদ্ধে সেসময় ছোটো ছোটো ফিল্ম কোম্পানিগুলো চলচ্চিত্র-নির্মাণের জন্য নিউইয়র্ক থেকে ক্যালিফোর্নিয়ার হলিউডে যেতে থাকে। শুরু হয় স্টুডিওনির্ভর হলিউডের হলিউড হয়ে ওঠা।

ফিরে দেখা হলিউড এবং আজকের চলচ্চিত্র স্টুডিও

হলিউডকে মানুষ চেনেই কেবল এর স্বনামধন্য চলচ্চিত্র স্টুডিও ও তারকাদের জন্য। এটা যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের একটি জাঁকজমকপূর্ণ শহর। মজার ব্যাপার হলো, ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে ইটের তৈরি একটি ছোটো ঘর দিয়ে এর যাত্রা শুরু। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এখানে বেশ ভালো ফসল হতো এবং এটাকে কেন্দ্র করে কৃষকদের একটি কমিউনিটি গড়ে ওঠে। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে হারভে হান্ডারসন উইলকক্স নামে এক রিয়েলস্টেট ব্যবসায়ী এখানে বেড়াতে এসে জায়গাটি পছন্দ করেন। এর পর এখানেই একশো ৬০ একর জমি কিনে ফেলেন তিনি। তবে জায়গাটির নাম হলিউড দেন উইলকক্সের স্ত্রী ডেইডা। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে এখানে একটি শহর গড়ে তোলার নথি পাওয়া যায় লস অ্যাঞ্জেলস-এর ভূমি জরিপ কার্যালয়ে। সেই নথি অনুযায়ী ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে এ শহরের জনসংখ্যা ছিলো মাত্র পাঁচশো। তখন কেবল এই শহরে একটি পোস্ট অফিস, একটি সংবাদপত্র, একটি হোটেল ও দুটি বাজার ছিলো। তবে প্রাকৃতিকভাবেই বরফ ঢাকা পাহাড় থেকে মরুভূমি সবই ছিলো এখানে। মূলত এসব সুবিধার কারণে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের দিকেই এখানে চলচ্চিত্রনির্মাতারা আসতে থাকে। বিশেষ করে ছোটো ছোটো ফিল্ম কোম্পানিগুলোর কাছে চলচ্চিত্র-নির্মাণের জন্য এটা স্বর্গে পরিণত হয়। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে এর পরিবেশ দেখে পছন্দ হওয়ায়, সেসময়ের সবচেয়ে বড়ো চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি ‘সেলিগ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি’ এখানে তাদের দ্য হার্ট অব অ্যা রেইস টুট চলচ্চিত্র নির্মাণ করে। পরের বছরই এ প্রতিষ্ঠানটি এখানে স্থায়ীভাবে একটি চলচ্চিত্র স্টুডিও তৈরি করে।৪

ডি ডব্লিউ গ্রিফিথ হলিউডের প্রথম চলচ্চিত্রনির্মাতা হিসেবে পরিচিত। নেস্টর ফিল্ম কোম্পানির সহযোগিতায় এখানে তিনি ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে ১৭ মিনিটের ইন ওল্ড ক্যালিফোর্নিয়া নির্মাণ করেন। একই বছর তিনি এখানে শুটিং করেন দ্য থ্রেড অব দ্য ডেসটিনির। এটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম কোনো চলচ্চিত্র, যেখানে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখানো হয়। পরে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে নেস্টর ফিল্ম কোম্পানি ‘নেস্টর স্টুডিও’ নামে হলিউডের দ্বিতীয় স্টুডিওটি নির্মাণ করে। হলিউডের পুরনো একটি ভবনে এ স্টুডিওটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ সময় প্রায় ১৫টি স্বাধীনধারার চলচ্চিত্র প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানও হলিউডে স্থায়ী হয়। একই সঙ্গে এ সময় অন্যান্য জায়গা থেকে চলচ্চিত্রের সেট, ভবন, ব্যবসা এমনকি বাড়িঘরও এখানে সরিয়ে আনা হয়। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে এখানে হ্যারি ই অ্যাটকিন নামে এক ব্যবসায়ী তার মিউচুয়াল ফিল্ম করপোরেশনের জন্য ‘মিউচুয়াল স্টুডিও’ নির্মাণ করেন। এ স্টুডিওটির হয়ে পরে ১২টি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন চার্লি চ্যাপলিন। একই বছর এখানে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের জন্য ‘আইডিয়াল আওয়ার থিয়েটার’গড়ে তোলা হয়। এ সময় যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক ও নিউ জার্সির অন্যান্য চলচ্চিত্র প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানগুলোও ক্যালিফোর্নিয়ার এসব অঞ্চলে ভালো আবহাওয়ার কারণে আসতে থাকে। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে সিসিল বি ডিমেল্লি ও জেসি লাস্কি এখানকার একটি শস্যাগারে স্টুডিও নির্মাণ করেন। যেটা খুব দ্রুত লাস্কি-ডিমেল্লির শস্যাগার হিসেবে পরিচিতি পায়। বর্তমানে এটাকে হলিউড হেরিটেজ মিউজিয়াম নামেই সবাই চেনে।

১৯২০-এর দশকে হলিউড এবং এর আশেপাশের এলাকায় অনেকগুলো স্টুডিও গড়ে ওঠে। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝিতেই এসব স্টুডিওতে মাত্র কয়েক মাসে প্রায় আটশো চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়। তবে নির্বাক যুগের প্রায় শেষ সময় থেকে চলচ্চিত্র স্টুডিওগুলো নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ হতে থাকে। বিশেষ করে হলিউডের সেসময়ের বড়ো পাঁচটি স্টুডিও- প্যারামাউন্ট, আর কে ও, টোয়েন্টি সেঞ্চুরি ফক্স, এম জি এম ও অর্নার ব্রজ- মালিকরা এই নিয়ন্ত্রণ আরোপের চেষ্টা করেন। তাদের স্টুডিওতে নির্মিত, প্রযোজিত কিংবা তাদের সঙ্গে চুক্তি রয়েছে এমন অভিনয়শিল্পীর চলচ্চিত্র ছাড়া, অন্য কোনো চলচ্চিত্র যাতে দেখানো না যায়, এজন্য তারা অনেকগুলো প্রেক্ষাগৃহ নিয়ন্ত্রণে নেয়। সেসময় অভিনয়শিল্পীদের চলচ্চিত্রে অভিনয়ের ক্ষেত্রে নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ থাকলেও প্রত্যেককে কোনো না কোনো স্টুডিওর সঙ্গে চুক্তি করতে হতো। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট এক রুলের মাধ্যমে এই প্রথা বাতিল করেন। সেই রুলে বলা হয়, ‘স্টুডিও কারো নিজস্ব থিয়েটার নয়, যেখানে তারা কেবল তাদের চলচ্চিত্রই নির্মাণ করবে, দেখাবে এবং গোপনে কিছু অভিনয়শিল্পীর সঙ্গে চুক্তি করবে।’৫

বর্তমানে হলিউডে যেসব স্টুডিও রয়েছে সেগুলো তারই প্রভাব, চলচ্চিত্র প্রযোজনা, নির্মাণ ও সফলতার ওপর ভিত্তি করে মূলত তিনটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়। প্রথম ক্যাটাগরিতে থাকা পাঁচটি স্টুডিওকে- অর্নার ব্রাদার্স পিকচার্স, প্যারামাউন্ট, আর কে ও, মেট্রো গোল্ডেন মায়ার ও টোয়েন্টি সেঞ্চুরি ফক্স- ‘দ্য বিগ ফাইভ’ নামে ডাকা হয়। দ্বিতীয় ক্যাটাগরিতে রয়েছে- ইউনিভার্সাল, ইউনাইটেড আর্টিস্ট ও কলম্বিয়া পিকচার স্টুডিও। এই তিনটি স্টুডিওকে ডাকা হয় ‘দ্য লিটল থ্রি’ নামে। আর সর্বশেষ ক্যাটাগরি হলো ‘প্রভার্টি রো’। এই ক্যাটাগরিতে ডিজনি, মনোগ্রাম পিকচার, রিপাবলিক পিকচার ও টোয়েন্টি সেঞ্চুরি পিকচার্স নামে চারটি স্টুডিও রয়েছে। তবে প্রভাবের দিক দিয়ে এই ১২টি স্টুডিওর নাম সামনে থাকলেও হলিউড এবং যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য চলচ্চিত্র স্টুডিওগুলোর প্রত্যেকটি এসব স্টুডিওর কোনো না কোনোটির সঙ্গে যুক্ত। বর্তমানে হলিউড ও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যে কয়েকশো চলচ্চিত্র স্টুডিও রয়েছে। শুধু তা-ই নয়, যুক্তরাষ্ট্রে পর্নোগ্রাফি চলচ্চিত্র স্টুডিওই রয়েছে কমপক্ষে ৬৫টি।

অন্যদিকে গোটা হলিউড যখন স্টুডিও-কেন্দ্রিক এগিয়ে যাচ্ছে, তখন ফ্রান্স, ইংল্যান্ড কিংবা জার্মানির চলচ্চিত্রও পিছিয়ে নেই। তবে তাদের অধিকাংশ চলচ্চিত্রই হলিউডের স্টুডিও-কেন্দ্রিক। এসব দেশের নিজস্ব চলচ্চিত্র স্টুডিও আছে বটে, কিন্তু সেখানে নির্মিত বেশিরভাগ চলচ্চিত্রও মুক্তি দেওয়া হয় হলিউডি চলচ্চিত্র হিসেবে। ফলে এসব দেশেরও স্টুডিওনির্ভর চলচ্চিত্র-নির্মাণের যে প্রক্রিয়া সেটা হলিউড থেকে অভিন্ন নয়। সেখানেও কোন দৃশ্য দেখানো হবে, আর কোনটা দেখানো হবে না, সেটা নির্মাণের আগেই স্টুডিওগুলো নির্ধারণ করে দেয়। এছাড়া প্রতিযোগিতার কারণে হলিউডসহ পশ্চিমা দেশের ছোটো ছোটো স্টুডিওগুলো বর্তমানে হুমকির মুখে রয়েছে। টিকে থাকার জন্য অনেককে বড়ো প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ও স্টুডিওর সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের চুক্তি বা সমঝোতা করে চলতে হচ্ছে। ফলে এর মাধ্যমে একটা নিয়ন্ত্রণ সবসময় থেকেই যায়। অর্থাৎ স্টুডিওভিত্তিক চলচ্চিত্র-নির্মাণ মানেই বিভিন্ন বিধিনিষেধ আর শর্ত মেনে চলা।

সোভিয়েত রাশিয়া ও চলচ্চিত্রের সুদিন

১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসেই রাশিয়াতে চলচ্চিত্রের প্রবেশ ঘটে। একই মাসে রাশিয়ার জার-এর অভিষেক অনুষ্ঠান সেলুলয়েডে বন্দি করার সঙ্গে সঙ্গে দেশটিতে চলচ্চিত্রেরও অভিষেক পর্ব সম্পন্ন হয়। শুরুর দিকে রাশিয়ার চলচ্চিত্রের বাজার পুরোটা দখলে ছিলো ফরাসি কোম্পানি প্যাথে ফ্রেরেস ও গ্যামোঁ’র। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে আলেকজান্ডার ড্রানকভ চলচ্চিত্র-নির্মাণের জন্য ‘রাশিয়ান ফিল্ম কোম্পানি’ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ওই কোম্পানি থেকে চলচ্চিত্র-নির্মাণের আগে সে বছরই প্যাথের প্রযোজনায় ও মরিস মাত্রে’র পরিচালনায় নির্মাণ হয় প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য রুশ চলচ্চিত্র কসাকস অব দ্য ডন। পরে এ বছরেই ভ্লাদিমির রোমাস্কোভ পরিচালিত ও আলেকজান্ডার ড্রানকভ প্রযোজিত বর্ণনাধর্মী ও ফিকশনাল চলচ্চিত্র স্টিনকা রাজিন মুক্তি পায়। অনেকে এটিকেই রাশিয়ার নির্মিত প্রথম চলচ্চিত্র হিসেবে আখ্যায়িত করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়ায় চলচ্চিত্রের আমদানি কমে গেলে তারা নিজেরাই নির্মাণ শুরু করে। তবে সেসময় যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, জার্মানি ও ইতালি যখন স্টুডিওনির্ভর ব্যবস্থার দিকে এগোচ্ছে, নবগঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নের চিত্রটা তখন একটু ভিন্ন। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে সোভিয়েত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই লেনিন চলচ্চিত্রকে গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দেন। ক্ষমতা গ্রহণের তিন দিনের মাথায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি উপরিভাগ হিসেবে তৈরি হয় প্রথম সোভিয়েত ফিল্ম কোম্পানি। কয়েক মাস পরে সেটা মস্কোর নবগঠিত স্টেট সিনেমা কমিটির হাতে ন্যস্ত হয়।৬ চলচ্চিত্রশিল্পে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি হয় নতুন এক সম্ভাবনা। ফলে তখন বিপ্লবী পরিবর্তনের কথা প্রচারের উদ্দেশ্যে চমৎকার সব পরিকল্পনা হাতে নেয় সদ্য জন্ম নেওয়া ‘ডিপার্টমেন্ট অব অ্যাজিটেশন অ্যান্ড প্রোপাগান্ডা’। তারা ‘অ্যাজিটপ্রপ’ নামের একটি প্রকল্প হাতে নেয়। এই প্রকল্পের আওতায় কয়েকটি ক্যারাভান, ট্রেন আর স্টিমারকে বিশেষভাবে সাজানো হয়। এসব যানে চেপে প্যাম্ফলেট, পোস্টার আর নাট্যদলের লোকেরা পৌঁছে যেতে থাকে দূরদূরান্তের গ্রাম, শহরে। চলমান এসব ট্রেন ও স্টিমারে একটি করে বিশেষ কামরা বরাদ্দ ছিলো চলচ্চিত্রের জন্য। এই কামরায় সম্পাদনা থেকে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের উপযোগী করার জন্য সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা ছিলো। সেসময় রাশিয়ায় চলচ্চিত্র স্টুডিও না থাকলেও এসব কামরা অনেকটা স্টুডিওর বিকল্প হিসেবেই ব্যবহার হতো। যেটাকে ভ্রাম্যমাণ চলচ্চিত্র স্টুডিও বলা যেতে পারে। এ স্টুডিওতে দৃশ্য ধারণ ছাড়া সবকিছুই করা হতো। মানে মস্কো থেকে যারা অ্যাজিট-ট্রেন ও অ্যাজিট-স্টিমারে বিভিন্ন জায়গায় পাড়ি দিয়েছিলো, তারা কেবল বায়োস্কোপের দলই ছিলো না। তারা যেখানেই যেতো সেখানকার মানুষ, সমাজ, রাজনীতি, কৃষিকাজ, জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির চিত্র ক্যামেরায় ধারণ করতো। সেই ধারণ করা দৃশ্য পরে ট্রেনের বিশেষ কামরায় নিয়ে সম্পাদনা করে অন্য জায়গার মানুষকে দেখাতো। সেখানে গিয়ে তারা আবার ওখানকার মানুষের দৃশ্য ধারণ করে অন্য আরেক জায়গায় দেখাতো। সেই সব দৃশ্য সম্পাদনা করে নির্মাণ করা হতো নতুন নতুন আরো চলচ্চিত্র।

এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয়, রাশিয়া চলচ্চিত্রকে স্টুডিও-কেন্দ্রিক না করে স্টুডিওর বাইরে দৃশ্য ধারণে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে জিগা ভের্তভ সরকারি সিনেমা বিভাগের দায়িত্বশীল পদে আসীন হন। ক্যামেরাম্যানদের নিয়ে ওই বছরই তিনি ‘কিনোকি’ বা ‘কিনো আই’ নামে একটি গোষ্ঠী তৈরি করেন। সারাদেশের ক্যামেরাম্যানদের ছোটো ছোটো দলে ভাগ করে বিভিন্ন প্রান্তে পাঠিয়ে তিনি সোভিয়েত জীবনযাত্রার চিত্র তুলে আনতেন। পরে সেগুলো সম্পাদনা করে ডকুমেন্টারি ও অ্যানিমেশনের সংমিশ্রণে জন্ম দিতেন এক অভিনব চলচ্চিত্রের। তার পরও সেসময় চলচ্চিত্র স্টুডিও যে সোভিয়েত রাশিয়ায় একেবারেই ছিলো না, তা নয়। তবে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে গৃহযুদ্ধ, বহিরাক্রমণ ও অর্থনৈতিক অবরোধে দেশের অর্থনীতিতে বিপর্যয় দেখা দিলে সেসব স্টুডিও বন্ধ হয়ে যায়। পরে চলচ্চিত্র স্টুডিওর পাশাপাশি দেশের সর্বত্র গড়ে ওঠে বিভিন্ন ওয়ার্কশপ। এ রকম একটি ওয়ার্কশপ থেকেই লেভ কুলেশভ উদ্ভাবন করেন চলচ্চিত্রের মন্তাজ তত্ত্ব।

সোভিয়েত রাশিয়ায় ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ‘মুসফিল্ম’ নামে একটি চলচ্চিত্র স্টুডিও প্রতিষ্ঠা হয়। বর্তমানেও যেটা রাশিয়ার সবচেয়ে পুরনো ও বৃহৎ চলচ্চিত্র স্টুডিও হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। এটা নির্মাণ করেছিলেন আলেকজান্ডার কানজনকভ ও জোসেফ ইয়ার্মোলিভ। মস্কোর জিন্টনায়া স্ট্রিটে মাত্র চারশো স্কয়ার মিটার একটি পুরনো বাড়িতে এ স্টুডিওর কাজ শুরু করেছিলেন তারা। সের্গেই আইজেনস্টাইনের বিখ্যাত ব্যাটলশিপ পটেমকিন এই স্টুডিওরই তত্ত্বাবধায়নে নির্মিত। এই স্টুডিওতে কাজ করেছেন আন্দ্রে তারকোভস্কিও।

নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে রাশিয়ার চলচ্চিত্র বর্তমানে অনেকটাই স্টুডিও-কেন্দ্রিক। এখানে প্রায় ১৪টি চলচ্চিত্র স্টুডিও রয়েছে। এসব স্টুডিও ঘিরেই তাদের চলচ্চিত্র নির্মাণ হচ্ছে। সরকারও কাজ করছে স্টুডিও নির্মাণ ও চলচ্চিত্র উন্নয়নে। রাশিয়ার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দিমিত্রি মেদভেদেভ ২০১০ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন ভারত সফরে এসে সেখানকার বিভিন্ন চলচ্চিত্র স্টুডিও ঘুরে দেখেন। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে কীভাবে উন্নয়ন করা যায় সেটা নিয়ে উভয় দেশের চলচ্চিত্রনির্মাতা ও প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানগুলোকে একসঙ্গে কাজ করারও আহ্বান জানান তিনি।৭

দূরপ্রাচ্য চিনের অজানা কেরামতি

চিন বর্তমান পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি। তাদের পণ্যের বাজার এখন সারা পৃথিবীতে। বর্তমানে চিনে কী নেই বা তৈরি হয় না, সেটা বের করাই দুঃসাধ্য বিষয়। বিশ্ব-রাজনীতিতেও তারা সমান আধিপত্য ধরে রেখেছে। তবে রাজনীতি কিংবা অর্থনীতিতে আধিপত্য থাকলেই যে চলচ্চিত্রেও আধিপত্য থাকবে, এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই। চিনই তার বড়ো উদাহরণ। বৃহৎ বাজার হওয়া সত্ত্বেও তারা চলচ্চিত্রে সফল হতে পারেনি। চিনের চলচ্চিত্র মনে করে দর্শক যেসব মার্শাল আর্টধর্মী চলচ্চিত্র দেখে তার অধিকাংশই কিন্তু হলিউডে নির্মিত। চিনা অভিনয়শিল্পীদের দিয়ে এসব চলচ্চিত্র নির্মাণ করে থাকে হলিউড। আবার বর্তমানে চিনের যে চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রি রয়েছে সেটাও তাদের একার নয়। চিন, তাইওয়ান ও হংকং-এর সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে আজকের চিনের চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রি। দেশটির চলচ্চিত্রের ইতিহাস খুঁজতে গেলে দেখা যায়, ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে স্প্যানিশ ব্যবসায়ী আন্তোনিও রামোস-এর হাত ধরে সাঙহাইয়ের এক জু গার্ডেন টি হাউসে শুরু হয় চলচ্চিত্রের প্রথম প্রদর্শনী। এর পর চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকলে ফ্রান্সের চলচ্চিত্র দিয়ে সে অভাব মেটানো হতো। চিনের প্রথম চলচ্চিত্র হলো তিঙচুন শান। যা ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে চিনের অপেরা নিয়ে নির্মিত। এটি আধা ঘণ্টার একটি নির্বাক চলচ্চিত্র। চিনের প্রথম কাহিনিভিত্তিক চলচ্চিত্র ডাই ফর ম্যারেজ (১৯১৩)।

চিনের নিজস্ব উদ্যোগে প্রযোজনা সংস্থা ‘মিঙ শিঙ’ প্রতিষ্ঠা হয় ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে। এই সংস্থার উল্লেখ্যযোগ্য চলচ্চিত্রের মধ্যে লেবারার’স লাভ (১৯২২), সি ওথ (১৯২২), বিউটিজ অ্যান্ড স্কেলিটন্স (১৯২২), দ্য অরফান রেসকিউজ হিজ গ্রান্ডফাদার (১৯২৩) অন্যতম। মিঙ শিঙ প্রযোজনার সাফল্যের ফলে ওই দশকেই চিনে প্রায় একশো ৮০টি চলচ্চিত্র স্টুডিও গড়ে ওঠে।৮ এসব স্টুডিওর চেষ্টা ছিলো জনপ্রিয়ধারার চলচ্চিত্র-নির্মাণের। ফলে একই ধরনের চলচ্চিত্র নির্মাণ করায় স্টুডিওগুলোকে নিজেদের মধ্যে বড়ো ধরনের প্রতিযোগিতায় পড়তে হয়। একসময় প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে অনেক নির্মাতা বাজার থেকে ছিটকে পড়ে। আবার অনেক স্টুডিও লোকসানের মুখে বন্ধও হয়ে যায়।

চিনা চলচ্চিত্র উন্নয়নের জন্য ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করা হয় ‘বেইজিঙ ফিল্ম অ্যাকাডেমি’। পরে এখানকার শিক্ষার্থীরাই গতানুগতিক ধারার বাইরে বিতর্কিত নানা বিষয়, কাহিনি, বর্ণনারীতি ও ক্যামেরা মুভমেন্ট কলাকৌশলের অবজেক্টিভ ব্যবহার করে নানাধরনের নিরীক্ষা চালান। চলচ্চিত্রে বেশকিছু উন্নতিও করেন তারা। তবে সেগুলোও অনেকটা স্টুডিও-কেন্দ্রিক। চিনের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একটি বিরূপ প্রভাব ফেলে সেন্সর প্রথা। ৯০ দশকের শেষ দিকে চিনা কর্তৃপক্ষ কেবল সমাজতান্ত্রিক আদর্শে চলচ্চিত্র-নির্মাণের নির্দেশ দিলে নির্মাণ প্রায় অর্ধেকে নেমে আসে। এর বাইরে কেউ চলচ্চিত্র নির্মাণ করলে সেটা নিষিদ্ধও করা হতো। অন্যান্য দেশে সেন্সরের জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম থাকলেও চিনে সেটা ছিলো না। ফলে সব বিষয় নিয়ে নির্মাতারা চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে পারে না। তবে চিনা সরকার চলচ্চিত্র উন্নয়নের জন্য নানাধরনের প্রকল্প হাতে নিয়েছে। নির্মাণ করেছে অনেক চলচ্চিত্র স্টুডিও। শুধু তা-ই নয়, পৃথিবীর বৃহৎ চলচ্চিত্র স্টুডিও কিন্তু চিনই প্রথম নির্মাণ করে। ‘হেঙডিয়ান ওয়ার্ল্ড স্টুডিও’ নামের এই স্টুডিওটি চিনের ঝেজিয়াঙ প্রদেশে অবস্থিত। হেঙডিয়ান গ্রুপ নামে একটি বেসরকারি সংস্থা ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে তিন বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করে স্টুডিওটি নির্মাণ করে। হলিউডের চলচ্চিত্রবিষয়ক বিভিন্ন সাময়িকী অবশ্য এটাকে চিনের হলিউড বলে আখ্যায়িত করে থাকে। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত ভারতে রামুজি ফিল্ম স্টুডিওটি নির্মাণের পর এই স্টুডিওটি তার শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট হারায়। অন্যদিকে চিন সরকারও চলতি বছরে দেশটির চঙকিঙ প্রদেশে দুই বিলিয়ন ডলার খরচ করে একটি চলচ্চিত্র স্টুডিওর কাজ শুরু করেছে। বর্তমানে চিনে সরকারি ও বেসরকারিভাবে নির্মিত দেড় শতাধিক চলচ্চিত্র স্টুডিও রয়েছে।

তবে এতো কিছুর পরও চিন নিজেদের চলচ্চিত্র নিয়ে হলিউড, বলিউড কিংবা ইরানের মতো সারাবিশ্বে পৌঁছাতে পারছে না। এর মূল কারণ একদিকে সেন্সরশিপ অন্যদিকে চিনা চলচ্চিত্রের অনেক বিষয়বস্তু আজও বহির্বিশ্বের কাছে ঠিক বোধগম্য নয়। অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হওয়ায় বৃহৎ স্টুডিও নির্মাণ করলেও চলচ্চিত্রের বাজারে তারা কোনো ধরনের জায়গা করতে পারেনি। তার মানে কেবল জাঁকজমকপূর্ণ স্টুডিও থাকলেই ভালো চলচ্চিত্র নির্মাণ করা সম্ভব নয়। তবে আশার কথা হলো, বর্তমান চলচ্চিত্রের বাজার দেখে চিনা সরকারের টনক নড়তে শুরু করেছে। তারা চলচ্চিত্রের ওপর আরোপিত সেন্সরশিপসহ নানাধরনের বিধিনিষেধ কিছুটা শিথিল করেছে। সে লক্ষ্যেই নতুন স্টুডিও প্রতিষ্ঠা, চলচ্চিত্রের সরঞ্জাম ক্রয় ও নতুন প্রযুক্তি আমদানির জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থও বরাদ্দ করছে। তবে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় তা কতদূর এগোবে সেটাই এখন দেখার বিষয়।

বলো দেখি এ জগতে মায়া বলি কারে

উপমহাদেশের প্রথম চলচ্চিত্র ড্যান্সিং সিনস্ ফ্রম দ্য ফ্লাওয়ার অব পার্সিয়া (১৮৯৮)। বিশিষ্ট আলোকচিত্রী ঢাকার মানিকগঞ্জের হীরালাল সেন নির্মিত এ চলচ্চিত্রটি ছিলো মূলত একটি প্রামাণ্যচিত্র। আর প্রথম কাহিনিভিত্তিক চলচ্চিত্র রাজা হরিশচন্দ্র নির্মাণ করেন দাদা সাহেব ফালকে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে। এর পর সব মিলে নির্বাক যুগে (সবাক যুগের শুরুর দিকসহ ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) ভারতে প্রায় এক হাজার তিনশো চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়। অর্থাৎ গড়ে প্রতিবছরে চলচ্চিত্র-নির্মাণের সংখ্যা ছিলো প্রায় ৭০টি।৯ আর ভারতে সবাক যুগের শুরু হয় আরদেশি ইরানির হিন্দি ভাষার আলম আরা (১৯৩১) দিয়ে। এ সময় ভারতীয় চলচ্চিত্রে দেশীয় সংস্কৃতির ছাপ থাকায় দর্শকের কাছে তা বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে ৩০-এর দশকে ভারতের মুম্বাই, পুনে, কলকাতা ও মাদ্রাজে স্থায়ী বিনিয়োগের ভিত্তিতে কয়েকটি স্টুডিও নির্মাণ হয়। তবে তখনো এসব স্টুডিওতে কেবল শুটিংই হতো। একসময় কর্মীরা এখানে কাজ করতে করতে বেশ দক্ষ হয়ে ওঠে। ফলে স্টুডিওগুলো শুধু উৎপাদনক্ষেত্রই ছিলো না, হয়ে ওঠে একধরনের শিক্ষাক্ষেত্রও।

ভারতে প্রতিষ্ঠিত প্রথম স্টুডিওটির নাম ‘কোহিনুর ফিল্ম কোম্পানি’। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে দ্বারকাদাস সম্পাত নামের এক চলচ্চিত্রপ্রেমী মুম্বাই শহরে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। স্টুডিওটি কেবল সফল চলচ্চিত্রই নির্মাণ করেনি ৫০-এর দশক পর্যন্ত অন্যান্য স্টুডিওর ওপর আধিপত্যও বিস্তার করেছে এবং অনেক মানুষকে চলচ্চিত্র-নির্মাণে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। কোহিনুর স্টুডিওর প্রথম নির্মিত চলচ্চিত্র ভক্ত বিদুর (১৯১৯)। কাঞ্জিভাই রাঠৌর নির্মিত এ নির্বাক চলচ্চিত্রে দ্বারকাদাস প্রথম কাঠের সেট নির্মাণ করেন। এর আগে ভারতে হাতে আঁকা ছবি দিয়ে সেট তৈরি করা হতো। ফলে স্টুডিওটি চলচ্চিত্রের জন্য এক নতুন দিক উন্মোচন করে। তবে সেসময় নিউ থিয়েটার্স, প্রভাত স্টুডিও, বম্বে টকিজ, রঞ্জিত মুভিটোন, ইউনাইটেড আর্টিস্টস করপোরেশনের মতো বেশকিছু স্টুডিও নির্মাণ হলেও আর্থিক শৃঙ্খলা না থাকায় পরে তা বন্ধ হয়ে যায়। এগুলো বন্ধ হওয়ার আরেকটি কারণও ছিলো; নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে না পারা। সেসময় প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানগুলো মোটামুটি একটা চিত্রনাট্য পেলেই চলচ্চিত্র-নির্মাণে নেমে পড়তো। নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ও পরিকল্পনা না থাকায় তাদের অধিকাংশই আর্থিক লোকসানে পড়তো এবং তার প্রভাব পড়তো স্টুডিওর ওপর।১০

বর্তমানে মুম্বাই ও বলিউড দুটি সমার্থক শব্দে পরিণত হয়েছে। স্বপ্নের এ শহরেই চলচ্চিত্রের মাধ্যমে অনেক তারকার যশ, খ্যাতি ও কর্মজীবনের শুরু। সারাবিশ্বে বর্তমানে বলিউডের চলচ্চিত্র হলিউডের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে চলেছে। নতুন নতুন রেকর্ড গড়ছে প্রতিনিয়ত। বলিউডের যেসব চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়, তার অধিকাংশই কিন্তু স্টুডিওনির্ভর। বর্তমানে যেসব বিখ্যাত স্টুডিও রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম পুরনো ও ঐতিহ্যবাহী স্টুডিও হলো ‘ফিল্মস্তান’। অশোক কুমার ও শশধর মুখার্জি ১৯৪৩-৪৪ খ্রিস্টাব্দে এ স্টুডিওটি নির্মাণ করেন। এ স্টুডিওতে ১৪টি ফ্লোর, একটি হাসপাতাল, জেলখানা, পুলিশ স্টেশনসহ অনেক স্থাপনা রয়েছে। ভারতের কিংবদন্তি অভিনয়শিল্পী অমিতাভ বচ্চন এই স্টুডিওর মাধ্যমেই তার কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে মুম্বাইয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় বিখ্যাত ‘ফেমাস স্টুডিও’। সিরাজ আলি হাকিম নামের একজন স্টুডিওটি নির্মাণ করলেও দেশভাগের পর তিনি এগুলো ছেড়ে পাকিস্তান চলে যান। পরে মি. রঙটা নামের একজন স্টুডিওটি কিনে নেন। আগে এখানে কেবল চলচ্চিত্র নির্মাণ হলেও বর্তমানে এখানে টিভি সিরিয়ালও নির্মাণ হয়। এ স্টুডিওতে মোট নয়টি ফ্লোর রয়েছে। এছাড়া মুম্বাইয়ে ৫০-এর দশকের ‘আর কে ফিল্ম স্টুডিও’, ‘মেহবুব স্টুডিও’, ‘কামালস্তান/কামাল অ্যামরোহি স্টুডিও’; ৭০-এর দশকের ‘ফিল্ম সিটি’ এবং ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ‘ইয়েস রাজ স্টুডিও’ রয়েছে। যেগুলো এখনো বিখ্যাত সব চলচ্চিত্র নির্মাণ করে চলেছে।

বিশ্বের বৃহৎ চলচ্চিত্র স্টুডিওটি কিন্তু হলিউডে নয়, সেটা দক্ষিণ ভারতের হায়দ্রাবাদে অবস্থিত। ‘রামুজি ফিল্ম স্টুডিও’ নামের এ স্টুডিওটি সম্প্রতি গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ডে জায়গা করে নিয়েছে। এক হাজার ছয়শো ৩৩ একর জমির ওপর ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে স্টুডিওটি প্রতিষ্ঠা করে ভারতের বিখ্যাত রামুজি গ্রুপ। রামুজি ফিল্ম স্টুডিও সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে, কেউ টাকা নিয়ে স্টুডিওতে প্রবেশ করলে চলচ্চিত্র নির্মাণ করে বেরিয়ে আসতে পারবে! এ স্টুডিওতে সমুদ্র থেকে শুরু করে ট্রেন, জাহাজ, হেলিকপ্টার, হাসপাতাল, বড়ো বড়ো স্থাপনা সবকিছুই রয়েছে। হলিউডের বিখ্যাত ইউনিভার্সাল স্টুডিওর থেকে চার গুণ বড়ো রামুজি ফিল্ম স্টুডিও। দেড় মিলিয়ন পর্যটক প্রতিবছর এ স্টুডিওটি দেখতে ভিড় করে। বর্তমানে ভারতে কমপক্ষে ৮০টি চলচ্চিত্র স্টুডিও রয়েছে।

তবে ভারতে পুঁজির বিনিয়োগে যতো চলচ্চিত্র স্টুডিও তৈরি হয়েছে নির্মাতাদের স্বাধীনতা ততোই হরণ হয়েছে। ফলে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানগুলো চিত্রনাট্য থেকে শুরু করে চলচ্চিত্রে কারা অভিনয় করবে, কে গান গাইবে, কী দেখানো হবেসহ নানা বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে থাকে। আবার নামিদামি স্টুডিওর চাপে তুলনামূলক ছোটো স্টুডিওর চলচ্চিত্র ব্যবসায়িকভাবে লোকসানের মুখে পড়ছে। ফলে সবসময় বড়ো স্টুডিও ও প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের কয়েকটি চলচ্চিত্রের ব্যবসায়িক মুনাফা আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে। হারিয়ে যায় অধিকাংশ চলচ্চিত্রের গল্প-কাহিনি; সঙ্গে নির্মাতার স্বপ্নও। তাই পুঁজির কাছে বন্দি হয়ে যাওয়া চলচ্চিত্র নিয়ে মুক্তির আগেই ভাবতে হয় ব্যবসার কথা। হিসাবে একটু এদিক-সেদিক হলে প্রয়োজনে ব্যবচ্ছেদ ঘটানো হয় নির্মাতার স্বপ্নেও। ফলে চলচ্চিত্র পুঁজি আর শিল্পের সমন্বয় থাকে না।

স্টুডিও থেকে স্টুডিওর বাইরে : নব্য-বাস্তববাদ ধারা থেকে স্বাধীনধারা

আলোচনার শুরুর দিকেই বলেছি ‘ব্ল্যাক মারিয়া’ নামে বিশ্বে প্রথম চলচ্চিত্র স্টুডিও নির্মাণ করেন টমাস আলভা এডিসন। এই স্টুডিওর প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো তার কিনেটোস্কোপের জন্য ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চলচ্চিত্র-নির্মাণ। এই শুরু, সময়ের পরিক্রমায় স্টুডিও চলচ্চিত্রকে বেঁধে ফেলে ব্যবসার দুষ্ট চক্রে। ফলে চলচ্চিত্র নির্মাণের ইচ্ছা থাকলেও স্টুডিওর নির্দিষ্ট আর্থিক কাঠামো মেনে তা করা অনেকের জন্য দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। তার পরও চলচ্চিত্র-নির্মাণ থেমে থাকেনি। স্টুডিওর বাইরে স্বাধীনধারার চলচ্চিত্র নির্মাণের সূচনা ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে। এ সময় চলচ্চিত্রে একচ্ছত্র আধিপত্য ধরে রাখতে টমাস আলভা এডিসন বড়ো পাঁচটি ফিল্ম কোম্পানির সঙ্গে মিলে ‘মোশন পিকচার পেটেন্ট কোম্পানি’ প্রতিষ্ঠা করেন। শুধু তা-ই নয়, অন্যরা যাতে ব্যবসা করতে না পারে, সেজন্য কোডাক কোম্পানির সঙ্গে কাঁচা ফিল্ম অন্যদের সরবরাহ না করা নিয়ে চুক্তিও করে। তখন বাধ্য হয়ে নিউইয়র্ক থেকে অধিকাংশ নির্মাতা দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে যায় এবং সেখানে চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করে। এ সময়ই মূলত নির্মাতাদের মধ্যে স্টুডিওর বাইরে গিয়ে স্বাধীনধারার চলচ্চিত্র-নির্মাণের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। পরে এসব নির্মাতার করা এক আপিলের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে মোশন পিকচার পেটেন্ট কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ অবৈধ বলে রায় দেয় যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট।১১ তবে আজকের স্বাধীনধারার চলচ্চিত্রের যে আন্দোলন সেটা শুরু হয় ডব্লিউ ডি গ্রিফিথ, চার্লি চ্যাপলিন, মার্ক পিকফোর্ড ও ডুগলাস ফিয়ারব্যাঙ্ক-এর হাত ধরে। গ্রিফিথের দ্য বার্থ অব অ্যা নেশনকে (১৯১৫) প্রথম আধুনিক স্বাধীনধারার চলচ্চিত্র হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

স্বাধীনধারার চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে ‘লন্ডন ফিল্ম সোসাইটি’ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই আন্দোলন পুরো ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় লুই বুনুয়েল ও সালভাদর দালি বেশকিছু স্বাধীনধারার চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। এর পরও এ ধরনের চলচ্চিত্র-নির্মাণের ক্ষেত্রে সারাবিশ্বের মানুষ তেমন উৎসাহী হয়ে ওঠেনি। কারণ সব দেশে চলচ্চিত্র-নির্মাণের সুযোগ এক রকম ছিলো না। স্বাধীনধারার চলচ্চিত্র-নির্মাণের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ইতালিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। মিত্রশক্তির আঘাতে তখন পুরো ইতালি ধ্বংসস্তূপে পরিণত। এই দুরবস্থা ছড়িয়ে পড়ে ইতালির জীবনমান, শিল্প-সাহিত্য এমনকি চলচ্চিত্রশিল্পেও। অধিকাংশ চলচ্চিত্র স্টুডিও তখন বিধ্বস্ত। অন্যদিকে কাঁচা ফিল্মের সঙ্কট এবং সেগুলোর পরিস্ফুটনসহ পোস্ট-প্রোডাকশনের কাজ তো আছেই। এই পরিস্থিতিতে এতো টাকা খরচের সামর্থ্য ছিলো না নির্মাতাদের। কিন্তু শিল্প সৃষ্টির তাড়না তো আর রোধ করা যায় না! তাই এ রকম ভঙ্গুর পরিস্থিতির মধ্যেও চলচ্চিত্র-নির্মাণের দিকে পা বাড়ান ইতালির নির্মাতারা। ক্যামেরা হাতে নেমে পড়েন রাস্তায়, শুরু করেন অপেশাদার অভিনয়শিল্পী ও কৃত্রিম সেটের বাইরে গিয়ে চলচ্চিত্র-নির্মাণ। তারা ইতালির সমাজব্যবস্থার বাস্তবচিত্র তুলে ধরেন। অর্থাৎ স্টুডিওর বাইরে এসে সমাজের বাস্তব অবস্থা তুলে ধরাই এ আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। যেটা ইতিহাসে নব্য-বাস্তববাদ বা নিওরিয়ালিজম ধারা হিসেবে পরিচিত।

নব্য-বাস্তববাদ ধারা কিছুদিনের মধ্যেই চারদিকে বেশ সাড়া ফেলে। কারণ স্টুডিওর বাইরে এভাবে চলচ্চিত্র নির্মাণ করা যায়, সেটা এ আন্দোলনের মাধ্যমেই স্পষ্ট হয়। তবে কয়েক বছরের মধ্যে নিজ দেশেই নব্য-বাস্তববাদ ধারার আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। কারণ ততোদিনে ইতালির অর্থনৈতিক অবস্থা বেশ উন্নতির দিকে। তৈরি হয় বেশকিছু চলচ্চিত্র স্টুডিও। তবে নব্য-বাস্তববাদ ধারা থেমে গেলেও স্টুডিওর বাইরে চলচ্চিত্র-নির্মাণ সারাবিশ্বে একটা মাইলফলক হয়ে থাকে।

এদিকে সারা পৃথিবীতেই এমন অনেক নির্মাতা আছেন, যারা চলচ্চিত্র নিয়ে ব্যবসা করতে চান না। তারা চলচ্চিত্রকে নিছক শিল্প হিসেবে দেখতেই অভ্যস্ত। অনেকের কাছে চলচ্চিত্র আন্দোলনের হাতিয়ারও। ফলে অনেকে স্টুডিওর কাঠামোর বাইরে গিয়ে স্বল্প পুঁজিতে স্বাধীন মত প্রকাশ করতে শুরু করেন। কারণ পরিবেশক ধরে স্টুডিওতে চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে গেলে তারা যেটা বলতে চান সেটা ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ রকম পরিস্থিতিতে নিজেদের টাকা ও পরিবেশনায় যে চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শন করা হয় সেটাই হয়ে ওঠে স্বাধীনধারার চলচ্চিত্র।১২ প্রখ্যাত চলচ্চিত্র সমালোচক রজার এবার্ট স্বাধীনধারার চলচ্চিত্রের ধারণা দিতে গিয়ে বলেন- ‘এটি এমন একটি ছবি যা (হলিউড) স্টুডিও-সিস্টেমের বাইরে থেকে নির্মিত, অপ্রথাগত অর্থ লগ্নী এতে হয়, আর বক্স অফিস হিট করানোর কারও লক্ষ্যের চাইতে এখানে পরিচালকের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি বেশি প্রতিফলিত হয়।’১৩ তার মানে স্বাধীনধারার চলচ্চিত্র-নির্মাণের মূল বিষয় হচ্ছে স্টুডিও-বিমুখতা।১৪

তবে স্বাধীনধারার চলচ্চিত্রনির্মাতারা সবসময় স্বাধীন কিংবা তাদের সব চলচ্চিত্রই স্বাধীনধারার হবে তেমনটাও নয়। আগে যুক্তরাষ্ট্রে স্বাধীনধারার চলচ্চিত্র মানেই ছিলো হলিউডের বাইরে গিয়ে স্বল্প বাজেটের চলচ্চিত্র নির্মাণ করা। যেখানে দুর্বল বা ছোটো কোনো কোম্পানি পরিবেশক হিসেবে থাকতো। কিন্তু ৯০ দশকের দিকে স্বাধীনধারার চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন দেখা যায়। অনেক বড়ো প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানও এ সময় স্বাধীনধারার চলচ্চিত্রে বিনিয়োগ শুরু করে। ফলে সেই চলচ্চিত্রকে আর স্বাধীনধারার চলচ্চিত্র বলা যাবে কি না সেটা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। কারণ বড়ো কোনো প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান মানেই আবার সেই ব্যবসা, নিয়ন্ত্রণ।১৫ স্বাধীনধারার চলচ্চিত্র পশ্চিমে আলোচিত হলেও স্টুডিওর বাইরে এ ধরনের চলচ্চিত্র সবদেশেই কমবেশি নির্মাণ হয়। বাংলাদেশেও এ ধারায় চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়েছে এবং হচ্ছে।

তবে চলচ্চিত্র যেহেতু একটি প্রাযুক্তিক মাধ্যম তাই অনেক ক্ষেত্রে নির্মাতার পক্ষে সব প্রযুক্তির সমন্বয় করা সম্ভব হয় না। ফলে অনেক সময় বাধ্য হয়ে তাকে স্টুডিওর দ্বারস্থ হতেই হয়। সেজন্য অনেক পরিচালক চাইলেই স্বাধীনধারার চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে পারে না। তবে বর্তমানে প্রযুক্তির সহজলভ্যতায় স্বাধীনধারার চলচ্চিত্র নির্মাণের সুযোগ অনেক বেড়ে গেছে। স্বল্প বাজেটে স্টুডিওর বাইরে এখন ইচ্ছা করলেই চলচ্চিত্র নির্মাণ করা সম্ভব। শুধু তা-ই নয়, প্রযুক্তি এমনভাবে মানুষের হাতের মুঠোয় চলে এসেছে যে, ইচ্ছা করলে মোবাইল ফোনসেট দিয়েও চলচ্চিত্র নির্মাণ করা যায়। এবং ধারণ করা যেকোনো দৃশ্য ঘরে বসে সহজে সম্পাদনাও করা যায়। নির্মিত এসব চলচ্চিত্র নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এখন উৎসবও হচ্ছে। সব মিলে বর্তমানে চলচ্চিত্র-নির্মাণ অনেকটা ব্যক্তিগত বিষয়ে পরিণত হওয়ায় স্বাধীনধারার চলচ্চিত্র এখন আর দুঃসাধ্য কিছু নয়।

বাংলাদেশে চলচ্চিত্র স্টুডিওর হালহকিকত

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের প্রথম সবাক চলচ্চিত্র মুখ ও মুখোশ মুক্তি পায়। তখন বাংলাদেশে কোনো চলচ্চিত্র স্টুডিও না থাকায় এর শুটিং ও রেকর্ডিং ঢাকায় করা গেলেও সম্পাদনা, ল্যাবের যাবতীয় কাজ করতে হয় লাহোরের ‘শাহনুর স্টুডিও’তে। সেসময় ভারত ও পশ্চিম পাকিস্তানের চলচ্চিত্র দিয়ে মূলত এখানকার মানুষের চাহিদা মেটানো হতো। একসময় এ মাধ্যমটির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে নির্মাণ করা হয় দেশের একমাত্র চলচ্চিত্র স্টুডিও ‘পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা’ (ই বি এফ ডি সি)। এটি ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের ৩ এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদে বিল পাসের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পর এর নামকরণ করা হয় ‘বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা’ (বি এফ ডি সি)। এফ ডি সি’র কাজ হলো- এক. চলচ্চিত্র-নির্মাণ, স্টুডিও প্রতিষ্ঠা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোনো ব্যক্তি বা কোম্পানিকে ঋণদান; দুই. চলচ্চিত্র স্টুডিও নির্মাণের জন্য কোনো ব্যক্তি বা সংস্থাকে ঋণদান; তিন. নিজস্ব স্টুডিও স্থাপন এবং চিত্রনির্মাতাদের ভাড়ার বিনিময়ে স্টুডিও ব্যবহারের সুযোগ দান; চার. চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রকল্প প্রণয়ন; পাঁচ. চলচ্চিত্র-নির্মাণে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সিনেমাটোগ্রাফ, ফিল্ম ও অন্যান্য সরঞ্জাম এবং কাঁচামাল আমদানি; এবং ছয়. চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজ।১৬

বি এফ ডি সি’র অধীনে রয়েছে নয়টি শুটিং ফ্লোর, ১২টি শুটিং ইউনিট, তিনটি সাউন্ড থিয়েটার, রঙিন ও সাদাকালো চলচ্চিত্রের জন্য ল্যাবরেটরি, ১৫টি এডিটিং মেশিন, অপটিকাল মেশিন, মুভি ক্যামেরা, বিভিন্ন ধরনের লাইট, ব্যাক প্রজেকশন মেশিন, পুকুর, কৃত্রিম হৃদ, বাগান, জেনারেটর, ভ্যান ইত্যাদি। স্টুডিও ও ল্যাবরেটরির দায়িত্ব পালন ছাড়াও এ সংস্থা মাঝেমধ্যে চলচ্চিত্র-নির্মাণ, প্রযোজনা, পরিবেশনায় অংশগ্রহণ, প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন, নতুন শিল্পী সন্ধান, চলচ্চিত্র উৎসব ও সেমিনারের আয়োজন, বিদেশি চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য চলচ্চিত্র বাছাই, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার কমিটি, ফিল্ম সেন্সর বোর্ড, অনুদান কমিটি, চলচ্চিত্র নীতিমালা প্রণয়ন কমিটিতে অংশগ্রহণ, প্রকাশনা এবং চলচ্চিত্রসংক্রান্ত অন্যান্য কাজ করে থাকে।১৭

কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের একমাত্র এ স্টুডিওর অবস্থাও সঙ্কটাপন্ন। নয়টি শুটিং ফ্লোর থাকলেও অধিকাংশ সময় তা ফাঁকা পড়ে থাকে। তবে এখনো এফ ডি সি’তে যারা চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন তারা মূলত এই ফ্লোর সুবিধার জন্যই করেন। আর চলচ্চিত্রের বাকি কাজ করেন বাইরে। ফলে যে উদ্দেশ্যে সরকারিভাবে এ স্টুডিওটি নির্মাণ করা হয়েছিলো, সেটা অনেকটাই ব্যাহত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে নির্মাতা বদিউল আলম খোকন বলেন-

আমরা যারা চলচ্চিত্র নির্মাণ করি আমাদের যে ইকুপমেন্ট লাগে সেগুলো এফডিসিতে নেই। ক্যামেরা ভাল নয়। এগুলো ডিজিটাল প্রযুক্তির কিছুই নেই। দামী ক্যামেরা বাইরে আছে। এফডিসির ক্যামেরা অনেক নিচু মানের। এখন সবকিছুই করতে হয় বাইরে। ... ইচ্ছে থাকলেও পোস্ট প্রোডাকশনের অনেক কাজই এফডিসিতে করা সম্ভব নয়। ... কালার কারেকশনের ব্যবস্থা নেই। ডাবিং এর ব্যবস্থা নেই। প্রজেক্টরের ভেতরে ফ্যানের আওয়াজে ডাবিং করা যায় না। চেষ্টা করেছিলাম আমার সর্বশেষ সিনেমাটি এখানে করতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাকে বাইরে নিয়ে ডাবিং করতে হয়।১৮

তবে হতাশার কথা হলো, এফ ডি সি’র বাইরে অন্যান্য দেশের মতো চলচ্চিত্র-নির্মাণের জন্য বাংলাদেশে তেমন কোনো বেসরকারি স্টুডিও নেই। বিভিন্ন সময়ে ৩০টির মতো ছোটোখাটো স্টুডিও গড়ে উঠলেও সেখানে পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র-নির্মাণের সুযোগ-সুবিধা কখনোই ছিলো না। অথচ ঢাকায় চলচ্চিত্র নির্মাণের আগেই স্টুডিও নির্মাণ শুরু করার কথা শোনা যায়। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ঢাকায় প্রথম প্রাইভেট স্টুডিওর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। এটি ছিল ক্যাপ্টেন এস এ এইচ জায়েদীর ‘জায়েদী স্টুডিও’। স্টুডিওটি আর প্রতিষ্ঠা হয়নি। এর পর ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় ‘ন্যাশনাল স্টুডিও অ্যান্ড সিনে ল্যাবরেটরি’ নামে আরেকটি স্টুডিও প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু এর কার্যক্রমও পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়নি।১৯

এভাবে বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র স্টুডিও নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হলেও প্রতিকূলতার কারণে সেগুলো আর আলোর মুখ দেখেনি। তবে এফ ডি সি প্রতিষ্ঠার পর তাদের সহায়তায় বেশ কয়েকটি বেসরকারি স্টুডিও গড়ে ওঠে। ৬০-এর দশকের শুরুতে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ‘ইস্টার্ন থিয়েটার’। চলচ্চিত্র ব্যবসায়ী এম এ বারী মগবাজার এলাকায় এ স্টুডিওটি নির্মাণ করেন। কিন্তু ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের দিকে সরকারি নির্দেশে স্টুডিওটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। কেনো বন্ধ করে দেওয়া হয়, সে সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্যও জানা যায় না। এর দুই বছর পর এম এ বারী ও চলচ্চিত্র প্রযোজক মালিক মাজিদ ফার্মগেট এলাকার পূর্ব তেজতুরীপাড়া বাজারে স্থাপন করেন ‘বারী স্টুডিও’। ৮০’র দশক পর্যন্ত এ স্টুডিওতে প্রায় দুইশোটি চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়েছে। পরে চলচ্চিত্র-নির্মাণে ভাটা এবং ব্যবসা পরিবর্তনের কারণে ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে বারী স্টুডিও বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার অদূরে নারায়ণগঞ্জ জেলার ফতুল্লার পাগলা এলাকায় স্থাপিত হয় ‘পপুলার স্টুডিও লিমিটেড’। দেশের তিন চলচ্চিত্রকর্মী আবদুল জব্বার খান, এ আউয়াল ও মোশাররফ হোসেন চৌধুরী এ স্টুডিওটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৬ বিঘা জমির ওপর পুকুর, বাড়ি, বাগান, গাছগাছালি নিয়ে স্টুডিওটি গড়ে ওঠে। কিন্তু ৮০’র দশকের শেষ দিকে নানা জটিলতার কারণে এটিও বন্ধ হয়ে যায়। এই দশকেই ঢাকার তৎকালীন জিন্নাহ এভিনিউ বর্তমানে বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে প্রতিষ্ঠিত হয় ‘ঢাকা স্টুডিও’। চলচ্চিত্র প্রযোজক মালিক মাজিদ এটি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় একশোটির মতো চলচ্চিত্র এখানে নির্মাণও হয়। কিন্তু ৮০’র দশকের শেষ দিকে লোকসানের কারণে এটি বন্ধ করে দেয় মালিক পক্ষ।২০ স্বাধীনতার পর ‘বেঙ্গল স্টুডিও’, ‘নিউ স্টার স্টুডিও’ ও ‘টেকনিশিয়ান স্টুডিও’ প্রতিষ্ঠার কথা জানা যায়। কিন্তু এর মধ্যে প্রথম দুটি ৯০ দশকেই বন্ধ হয়ে যায়। আর চলচ্চিত্র পরিচালক ও প্রযোজক জয়নুদ্দিন আহমেদের জিগাতলায় নির্মিত টেকনিশিয়ান স্টুডিওটি এখনও টিকে থাকলেও সেটাও বন্ধের অপেক্ষায়। বর্তমানে এখানে কেবল লাইট ভাড়া দেওয়া হয়।২১

বাংলাদেশে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় টিকে থাকা একমাত্র স্টুডিও এফ ডি সি’র নাজুক অবস্থার জন্য আমলাতান্ত্রিক জটিলতা আর সুযোগ-সুবিধার অভাবকে দায়ী করা হয়। কিন্তু বেসরকারিভাবে কোনো স্টুডিও তৈরি না হওয়া এবং একে একে বাকিগুলোও বন্ধ হওয়ার পিছনে একক কোনো কারণ নেই। এর জন্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার যেমন অভাব রয়েছে, তেমনই বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের মন্দা অবস্থাও রয়েছে। কারণ স্টুডিওগুলো যেহেতু ব্যবসায়ী মনোভাব নিয়ে প্রতিষ্ঠিত, চলচ্চিত্রের বাজার মন্দা হলে তাদের জন্য টিকে থাকা কষ্টেরই। আবার এ বিষয়ে অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশ সরকারও ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেনি। ফলে ৯০ দশকে দুঃসময়ের যে ছায়া চলচ্চিত্রশিল্পের ওপর পড়ে সেটা আজও পুরোপুরি কাটেনি। তবে আশার কথা হলো, বর্তমানে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রশিল্প নিয়ে অনেকেই চিন্তাভাবনা শুরু করেছে। কিছু কিছু ভালো চলচ্চিত্র নির্মাণও হচ্ছে। তরুণরা যদি ভালোভাবে এই শিল্পকে এগিয়ে নিতে পারে, তাহলে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রেও সুদিন আসবে। বাড়তে থাকা প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানগুলোই হয়তো চলচ্চিত্র স্টুডিও নির্মাণ করবে। এগিয়ে আসবে বেসরকারি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও। এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা।

বাংলাদেশের ‘বিকল্পধারা’ : স্টুডিওর বাইরে নতুন পথচলা

স্বাধীনধারার চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে দেখেছি যে, এ ধরনের চলচ্চিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য হলো স্টুডিওবিমুখিতা। চলচ্চিত্র-নির্মাণের ক্ষেত্রে স্টুডিওর বাইরে গিয়ে কাজ করাটাই তাদের মূল ভাবনা। এখানে নির্মাতা বক্তব্য প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বাধীন। তবে বিকল্পধারার চলচ্চিত্র স্টুডিওর ভিতরে নাকি বাইরে নির্মাণ করা হলো সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। অনুকূল পরিবেশ থাকলে স্টুডিওর ভিতরে থেকেও বিকল্পধারার চলচ্চিত্র নির্মাণ করা সম্ভব। কারণ বিকল্পধারার চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে স্টুডিও গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ হলো ‘বিকল্প ধারার বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকে বিকল্প ভাবনা, অপ্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গী, বৈপ্লবিক চিন্তাভাবনা ...’।২২ অর্থাৎ স্বাধীনধারার চলচ্চিত্র হলো স্টুডিওবিরোধী, স্বল্প বাজেটে চলচ্চিত্র-নির্মাণ এবং তার মাধ্যমে একটা মতাদর্শিক লড়াই করা। কিন্তু বিকল্পধারার চলচ্চিত্রে ধারণাগত দিকটাই প্রধান। এখানে মূলধারার বাইরে গিয়ে অপ্রচলিত বা বিকল্প ধ্যানধারণাকে অবলম্বন করে চলচ্চিত্র নির্মাণ করাটাই মুখ্য। তবে বিকল্প ভাবনা কেবল আধেয়তে নয়, উপস্থাপন বা চলচ্চিত্রের ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও হতে পারে। ‘স্বাধীনধারায় আধেয় ও আঙ্গিক নিয়ে নিরীক্ষার বাধ্যবাধকতা নেই। কিন্তু আঙ্গিকের পাশাপাশি বিষয়ে বিকল্পধারাকে প্রথাবিরোধী হতেই হবে।’২৩ এছাড়া অলৌকিকতা ত্যাগ করে বাস্তব দৃশ্য ধারণ, তারকা অভিনয়শিল্পীদের দিয়ে অভিনয় না করা, দর্শককে ভাবার সুযোগ দেওয়াও বিকল্পধারার চলচ্চিত্রের বৈশিষ্ট্য।২৪

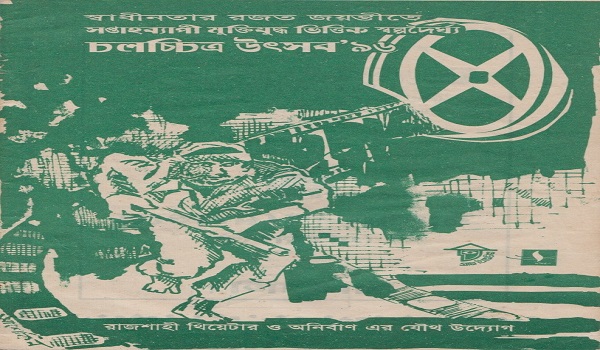

তবে বাংলাদেশে ‘বিকল্পধারার’ চলচ্চিত্রের প্রেক্ষাপটটা একটু ভিন্ন। ৮০’র দশকে কিছু তরুণ নির্মাতাদের হাত ধরে ভালো ও রুচিশীল চলচ্চিত্র-নির্মাণের লক্ষ্যে এ ধারার সূত্রপাত। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে মসিহ উদ্দিন শাকের ও শেখ নেয়ামত আলী নির্মাণ করেন সূর্য দীঘল বাড়ি। চলচ্চিত্রটি বাংলাদেশের হয়ে প্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও এনে দেয়। কিন্তু নব্য-বাস্তববাদ ধারা ধাঁচের এই চলচ্চিত্রটি নাটোরের একটি মাত্র প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়। তার পর ঢাকায় মুক্তি পেতে সময় লেগেছে এক বছর। এর আগে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র মেঘের অনেক রঙ (১৯৭৬) মুক্তি দেওয়া হলেও, তিন দিন পর প্রেক্ষাগৃহ থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়। ওই রকম পরিস্থিতিতে একদল তরুণ নির্মাতা নিজেদের পথ নিজেরাই খুঁজে নেন। তারা বলেছিলেন, ‘... আমরা ছবি বানাবো শুধু ছবি বানানোর জন্য নয়। আমাদের কিছু বলার আছে। ... এই মিডিয়াকে ব্যবহার করে আমরা দর্শকদের কিছু বলতে চাই। কিছু কথা পৌঁছাতে চাই, কিছু অনুভূতি পৌঁছাতে চাই।’২৫ এই অনুভূতি বিলানোর দায়িত্ব নেওয়া চার যোদ্ধা হলেন-তানভীর মোকাম্মেল, মানজারে হাসীন মুরাদ, তারেক মাসুদ ও মোরশেদুল ইসলাম। যাদের হাত ধরে শুরু হয় বাংলাদেশের ‘বিকল্পধারার’ চলচ্চিত্র। ফিল্ম সোসাইটি থেকে আসা এই কর্মীরা খরচ বাঁচাতে ৩৫ মি মি ফরম্যাট বাদ দিয়ে ১৬ মি মি ফরম্যাটে স্টুডিওর বাইরে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করে। এরা ক্যামেরা, চলচ্চিত্র সম্পাদনা ও মুদ্রণের জন্য এফ ডি সি’র দ্বারস্থও হতো না। এমনকি চলচ্চিত্র পরিবেশনের দায়িত্বটাও নিজেদের কাঁধে তুলে নেন।২৬ মোরশেদুল ইসলামের আগামী (১৯৮৪) এ ধারার প্রথম চলচ্চিত্র। তবে বাংলাদেশে এ ঘরানার চলচ্চিত্র বিকল্পধারা হিসেবে পরিচিত হলেও এটা মূলত স্বাধীনধারা-ই।

বাংলাদেশে স্টুডিও-কেন্দ্রিক যে পুঁজির রাজনীতি, সেটার বিরুদ্ধে এই ‘বিকল্পধারার’ নির্মাতারাই দাঁড়িয়েছিলো। চলচ্চিত্রের পাইরেসি বন্ধ করা, ফিল্ম আর্কাইভ প্রতিষ্ঠা করাসহ অসংখ্য দাবি আদায় করতে সক্ষমও হয় তারা। এছাড়া বাংলাদেশে ‘বিকল্পধারা’ চলচ্চিত্র স্টুডিওর বাইরে নির্মাণ হওয়ায় এটা তরুণদের মধ্যে বেশ উৎসাহ যোগায়। চলচ্চিত্র স্বাধীনধারা নাকি বিকল্পধারা সেই নামের চেয়ে নিজের মতো করে চলচ্চিত্র-নির্মাণই হয়ে ওঠে মুখ্য বিষয়। কারণ এসব নির্মাতা শুধু স্টুডিওর বাইরেই চলচ্চিত্র নির্মাণ করেনি; ভালো চলচ্চিত্র-নির্মাণ, চর্চা ও প্রসারের জন্য নিয়মিত আলোচনা সভা, প্রকাশনা, সেমিনারেরও আয়োজন করেছে। ফলে চলচ্চিত্র স্বাধীন হোক কিংবা বিকল্প, তার চেয়ে বড়ো কথা হলো এই আন্দোলন স্টুডিওর বাইরে অল্প খরচে নিজের ইচ্ছামতো চলচ্চিত্র-নির্মাণের জন্য একটি মাইলফলক হয়ে আছে। প্রযুক্তির উন্নয়নে বর্তমানে সেটা আরো সহজ হলেও নিজের মতো করে চলচ্চিত্র নির্মাণ করার স্বপ্ন কিন্তু বাংলাদেশে এই স্টুডিওবিমুখ ‘বিকল্পধারা’র নির্মাতাদের হাতেই শুরু হয়েছিলো। ফলে বিকল্পধারার আন্দোলনের মাধ্যমে স্টুডিওর বাইরে চলচ্চিত্র-নির্মাণ, শুধু বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসেই নয়, সারাবিশ্বের তরুণ নির্মাতাদের জন্যও আশা জাগিয়েছে।

লেখক : ইব্রাহীম খলিল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে সদ্য স্নাতকোত্তর পরীক্ষা দিয়েছেন।

ibrahimrumcj@gmail.com

তথ্যসূত্র

১. https://goo.gl/HmVJBr; retrieved on11.02.2017

২. বসু, অর্ণব (১৯৯৮ : ১০০); ‘হলিউড : প্রথম ৫০ বছর’; শতবর্ষে চলচ্চিত্র ২; সম্পাদনা : নির্মাল্য আচার্য ও দিব্যেন্দু পালিত; আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা।

৩. প্রাগুক্ত; বসু (১৯৯৮ : ১০০)।

4. http://www.legendsofamerica.com/ca-hollywood.html; retrieved on 22.12.2016

5. http://www.u-s-history.com/pages/h3871.html; retrieved on 22.12.2016

৬. গুপ্ত, অজয় (১৯৯৮ : ১৬৯); ‘রুশ চলচ্চিত্রের তিন পর্ব’; শতবর্ষে চলচ্চিত্র ২; সম্পাদনা : নির্মাল্য আচার্য ও দিব্যেন্দু পালিত; আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা।

7. http://bengali.ruvr.ru/2010/12/23/37535456.html; retrieved on 24.04.2017

৮. দোয়েল, আশফাক; ‘আধিপত্যশীল চিনের আধিপত্যহীন চলচ্চিত্র’; ম্যাজিক লণ্ঠন; সম্পাদনা : কাজী মামুন হায়দার; রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, বর্ষ ৩, সংখ্যা ১, পৃ. ১১১।

৯. সেতু, মাহমুদ ও মাহমুদ বাবু; ‘বলিউডের পাগলাঘোড়া ছুটছে তবে জায়গায় দাঁড়িয়ে’; ম্যাজিক লণ্ঠন; সম্পাদনা : কাজী মামুন হায়দার; রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, বর্ষ ৩, সংখ্যা ১, পৃ. ৮৬।

১০. ভৌমিক, সোমেশ্বর (১৯৯৬ : ২৬১); ‘সিনেমার আশ্চর্য বাজার’; শতবর্ষে চলচ্চিত্র ১; সম্পাদনা : নির্মাল্য আচার্য ও দিব্যেন্দু পালিত; আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা।

11. http://www.makeindependentfilms.com/history.htm; retrieved on 01.04.2017

১২. হক, ফাহমিদুল (২০০৬ : ৪১); “বাংলাদেশের এইসব চলচ্চিত্র : ‘বিকল্প’ নাকি ‘স্বাধীন”; চলচ্চিত্রের সময় : সময়ের চলচ্চিত্র; ঐতিহ্য, ঢাকা।

১৩. প্রাগুক্ত; হক (২০০৬ : ৪২)।

১৪. প্রাগুক্ত; হক (২০০৬ : ৪২)।

১৫. প্রাগুক্ত; হক (২০০৬ : ৪২)।

16. https://goo.gl/7H2JOu; retrieved on 11.02.2017

17. https://goo.gl/7H2JOu; retrieved on 11.02.2017

18.http://www.bbc.com/bengali/news/2014/10/141002_sr_film_looking_back_to_fdc; retrieved on 11.02.2017

19. http://www.bd-pratidin.com/entertainment-news/2016/10/24/179100; retrieved on 22.12.2016

20. http://www.bd-pratidin.com/entertainment-news/2016/10/24/179100; retrieved on 22.12.2016

21. http://www.bd-pratidin.com/entertainment-news/2016/10/24/179100; retrieved on 22.12.2016

২২. প্রাগুক্ত; হক (২০০৬ : ৪৩)।

২৩. প্রাগুক্ত; হক (২০০৬ : ৪৫)।

২৪. প্রাগুক্ত; হক (২০০৬ : ৪৫)।

২৫. রফিক, মানস (২০০৯ : ১৬৪); ক্যামেরার পিছনের সারথি; রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা।

২৬. প্রাগুক্ত; হক (২০০৬ : ৪৬)।

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন