তাসনিয়া মিন্নি

প্রকাশিত ২৯ অক্টোবর ২০২৫ ১২:০০ মিনিট

অন্যকে জানাতে পারেন:

ভাইদা’র 'কাতিন' : একবিংশ শতকে গণহত্যা নিয়ে ঠাণ্ডা লড়াই

তাসনিয়া মিন্নি

ভাইদা’র চলচ্চিত্র বলয় ও কাতিন

সৃষ্টিকর্তা চলচ্চিত্রনির্মাতাদের দু’ধরনের চোখ দিয়েছেন; এর একটি ক্যামেরায় রাখতে, অন্যটি তার চারপাশে নজর রাখতে কথাটি পোলিশ নির্মাতা আন্দ্রে ভাইদা’র।১ এজন্যই হয়তো নিজের চোখ দুটোর যথাযথ ব্যবহার করেছিলেন ভাইদা। তার ফল অবশ্য পাওয়া গেছে, চারপাশে নজর রেখে একে একে ব্যতিক্রম সব চলচ্চিত্র নির্মাণ করে ভাইদা শুধু নিজের দেশ পোল্যান্ডেই নয়, সারাবিশ্বেই পরিচিতি পেয়েছেন। যুদ্ধ ভারাক্রান্ত পৃথিবীতে তার চলচ্চিত্রের বৈশিষ্ট্য যুদ্ধ বিরোধিতা। যেখানে উঠে এসেছে যুদ্ধ ও যুদ্ধ পূর্ববর্তী-পরবর্তী নানা সঙ্কট। আলোকিত এই মানুষটি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের ৯ অক্টোবর পোল্যান্ডের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় জীবনমঞ্চ ছেড়েছেন। বিশ্ব চলচ্চিত্রে ছয় দশকের কর্মজীবনে আন্দ্রে ভাইদা নির্মাণ করেছেন ৪০টিরও বেশি চলচ্চিত্র।

উত্তর-পশ্চিম পোল্যান্ডের সুভালকি’তে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে জন্ম ভাইদার। মা অ্যানিলা (Aniela) স্কুল-শিক্ষিকা এবং বাবা জেকুব ভাইদা (Jakub Wajda) ছিলেন পোল্যান্ডের সেনাসদস্য। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে পোলিশ সেনা কর্মকর্তাদের বিদ্রোহের পর কাতিন গণহত্যায় তার বাবা নিহত হন। বাবার পথ ধরে ভাইদারও ইচ্ছা ছিলো সামরিক বাহিনীতে যোগ দেওয়ার। কিন্তু মিলিটারি অ্যাকাডেমি তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করে। পরে অবশ্য ভাইদা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যোগ দেন পোলিশ রেজিসট্যান্সে।

যুদ্ধের পর ভাইদা চিত্রশিল্প নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন; পরে ভর্তি হন পোল্যান্ডের বিখ্যাত লড্জ ফিল্ম স্কুলে। পোল্যান্ডের বিখ্যাত চলচ্চিত্রনির্মাতা আলেকজান্ডার ফোর্ড-এর (Aleksander Ford) সহকারী হিসেবে প্রথম চলচ্চিত্রে কাজ শুরু করেন ভাইদা। তার প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র অ্যা জেনারেশন (১৯৫৫); যেটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ওয়ারশ (Warsow) শহরে জার্মানির আগ্রাসন নিয়ে নির্মিত। সেই ধারাবাহিকতায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে তিনি পর পর নির্মাণ করেন ক্যাননেল (১৯৫৬) ও অ্যাশেজ অ্যান্ড ডায়মন্ড (১৯৫৮)।

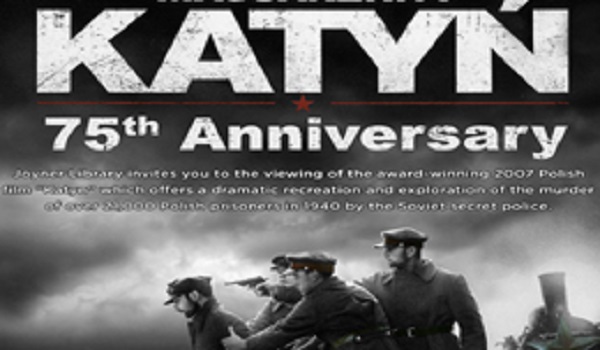

ম্যান অব মার্বেল (১৯৭৭), ম্যান অব আয়রন-এর (১৯৮১) মতো ভাইদার অধিকাংশ চলচ্চিত্রের মূল উপজীব্য যুদ্ধ আর যুদ্ধোত্তর পোল্যান্ডের টালমাটাল রাজনীতি। তবে চলচ্চিত্র-নির্মাণের এই পথ ভাইদার জন্য মসৃণ ছিলো না। চলচ্চিত্রে যুদ্ধ ও যুদ্ধ পরবর্তী রাজনীতির গল্প পছন্দ না হওয়ায় পোল্যান্ডের কমিউনিস্ট শাসকদের রোষের মুখে পড়তে হয় তাকে। ভাইদা অবশ্য দমে যাওয়ার পাত্র নন। ফলে যুদ্ধবিরোধী চলচ্চিত্র-নির্মাণ তিনি অব্যাহতই রাখেন। ভাইদা ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করেন কাতিন। এই চলচ্চিত্রটি নির্মাণে নাকি তাকে পোল্যান্ডে কমিউনিস্ট শাসনের অবসান পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিলো। ভাইদার শেষ চলচ্চিত্র পোভিদকি (২০১৬); যেটি পোলিশ চিত্রকর ভাতিস্লাভ স্ট্রেমিনস্কি’র জীবনী নিয়ে নির্মিত; যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্তালিন সরকারের হাতে নির্যাতিত হয়েছিলেন। পোভিদকি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে অস্কারে বিদেশি ভাষার চলচ্চিত্র ক্যাটাগরিতে মনোনয়ন পায়। ভাইদা অবশ্য বিশ্ব চলচ্চিত্রে অবদানের জন্যে ২০০০ খ্রিস্টাব্দেই সম্মানসূচক অস্কার পান।

এই আলোচনা কাতিনকে ঘিরে। চলচ্চিত্র হিসেবে কাতিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, এতে একই সঙ্গে যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, কাতিন হত্যাকাণ্ড, কমিউনিস্ট শাসন, সোভিয়েত কারচুপি, জার্মান আগ্রাসন আছে; তেমনই আছে ভাইদার ব্যক্তিগত জীবন। ফলে এতো কিছুর সম্মিলন চলচ্চিত্রটিকে অন্যরকম অনন্যতা দিয়েছে।

নথিপত্রে কাতিন গণহত্যা এবং একটি চলচ্চিত্র

পোল্যান্ড-জার্মানির যুদ্ধটাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আনুষ্ঠানিকতা বললে খুব বেশি অবমূল্যায়ন করা হবে না। কারণ এর পত্তন শুরু হয়েছিলো অনেক আগে থেকেই। আর এই সূত্রের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক ছিলো ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ভার্সাই চুক্তির। এই চুক্তি অনুসারে ডানজিগ করিডোরের (পোলিশ ভূখণ্ডের একটা সংকীর্ণ এলাকা/বন্দর) অধিকার পেয়েছিলো পোল্যান্ড। জার্মানি সেসময়ই ডানজিগ নগরটি পোল্যান্ডের কাছে দাবি করে। কিন্তু পোল্যান্ড অস্বীকার করে এই দাবি। এছাড়াও ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে বেশ কয়েকটি চুক্তি ও যুদ্ধের সূত্রে এর শুরু। এর মধ্যে রয়েছে ১৯৩৭-এর চিন-জাপান যুদ্ধ এবং হিটলারের একের পর এক চুক্তি ভঙ্গ। অন্যদিকে জার্মানি, জাপান ও ইতালি কমিন্টার্নবিরোধী (সমাজতন্ত্র বিরোধী) চুক্তিতে স্বাক্ষর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অবশ্য এই তিন দেশ পরিচিতি লাভ করে অক্ষশক্তি হিসেবে।

এই পরিস্থিতিতে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ২১ মার্চ জার্মানি আবারও পোল্যান্ডের কাছে ডানজিগ বন্দরের দাবি করে। একই সঙ্গে পোলিশ করিডোরে মোটরবাইক ও রেলপথ তৈরির অধিকার চায়। কিন্তু এবারও পোল্যান্ড এতে অস্বীকৃতি জানায়। এ কারণে হিটলার ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ৩ এপ্রিল পোল্যান্ড আক্রমণের পরিকল্পনার জন্য সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেন। জার্মান সেনাবাহিনী এই আক্রমণের নাম দিয়েছিলো ‘শুভ্র পরিকল্পনা’ (Blitzkrieg)। ১১ এপ্রিল যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য হিটলার একটি নির্দেশপত্রে স্বাক্ষর করেন। এমনকি তিনি জার্মানি-পোল্যান্ড অনাক্রমণ চুক্তিও (১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ) বাতিল করে দেন। হিটলার হয়তো যুদ্ধ বাঁধানোর একটা ছুঁতো খুঁজছিলেন। কিন্তু এতো কিছুর পরও চুপ থাকে পোল্যান্ড। ফলে যুদ্ধ শুরুর জন্য একটা সাজানো ঘটনার দরকার হয় জার্মানির।

জার্মানি-পোল্যান্ড সীমান্তে কিছু জার্মান আসামিকে পোল্যান্ডের সেনাসদস্যের পোশাক পরিয়ে গুলি করে হত্যা করে জার্মান বাহিনী। পরে এই ঘটনাটি জার্মানির বেতারে সম্প্রচার করা হয়। একই সঙ্গে পোলিশ ভাষায় দেওয়া হয় কিছু বিবৃতি। এই বিবৃতির একটি অংশ ছিলো এমন- ‘জার্মানির বিরুদ্ধে পোল্যান্ডের যুদ্ধ ঘোষণার সময় এসেছে।’ হিটলারের নির্দেশে জার্মানির সব বেতারকেন্দ্র থেকে এই সংবাদ সম্প্রচার করা হয়। এই সুযোগে জার্মানি ১ সেপ্টেম্বর পোল্যান্ড আক্রমণ করে। পোল্যান্ড তা প্রতিরোধের জন্য চেষ্টাও করে সাধ্যমতো। কিন্তু জার্মানির বিশাল শক্তির কাছে পিছু হটে সে দেশের সেনাবাহিনী। আর এর মধ্য দিয়েই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। ভার্সাই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী পোল্যান্ডকে রক্ষা করতে ৩ সেপ্টেম্বর ফ্রান্স ও ব্রিটেন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ফলে পোল্যান্ড ও জার্মানির ভিতরকার যুদ্ধ চার দেশের যুদ্ধে পরিণত হয়।

এদিকে হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করতে পারে, এই আশঙ্কায় ১৭ সেপ্টেম্বর রেড আর্মি পোল্যান্ড আক্রমণ করে। ৬ অক্টোবর পোল্যান্ডের কর্ক দুর্গ পতনের পর, পোল্যান্ড ভাগাভাগি হয়ে যায় জার্মানি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে। ইতিহাস বলে, এই দখলের জন্য জার্মানি ও সোভিয়েতের মধ্যে পারস্পরিক যোগসাজশ ছিলো। এ সময় সোভিয়েত রেড আর্মি পোল্যান্ডের সাড়ে চার লক্ষ মানুষকে বন্দি করে। পরে এদের মধ্য থেকে ৪০ হাজার সোভিয়েত ইন্টারনাল সিকিউরিটি সার্ভিস-এর (আসলে সোভিয়েত গুপ্ত পুলিশ) হাতে তুলে দিয়ে বাকিদের ছেড়ে দেওয়া হয়। তাদের নেওয়া হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন জায়গায়। বন্দিদের তালিকায় সেনাসদস্য ছাড়াও ছিলো শিক্ষক, চিকিৎসক, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ। অনেককে আবার আটক করা হয়েছিলো সোভিয়েত-বিরোধী কর্মকাণ্ডের জন্য। তাদের ১৯৩৯-এর অক্টোবর থেকে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়; উদ্দেশ্য ছিলো কে বাঁচবে আর কে মরবে সেটি নির্ধারণ করা। যাদের মধ্যে সামান্যতম সোভিয়েত-বিরোধী মনোভাব পাওয়া যায়, তারাই হত্যার জন্য তালিকাভুক্ত হয়।২

দ্য পিপল’স কমিশারিয়েট ফর ইন্টারনাল অ্যাফেয়ার্স (The People's Commissariat for Internal Affairs) ও ফার্স্ট র্যাঙ্ক কমিশার অব স্টেট সিকিউরিটি, ল্যাভরেনিটি বেরিয়া (First Rank Commissar of State Security, Lavrentiy Beria) (সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরীণ দুই নিরাপত্তা সংস্থা) ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ৫ মার্চ স্তালিনসহ সোভিয়েত পলিটব্যুরোর সব সদস্যের কাছে একটি নোট পাঠায়। তাতে যুদ্ধবন্দিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ ছিলো। পলিটব্যুরো তাতে সম্মতি দেয়। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ৩ এপ্রিলের পর থেকে অল্প সময়ের মধ্যে ২২ হাজার চারশো ৩৬ জনকে মেরে ফেলা হয় ঠাণ্ডা মাথায়, নানা আয়োজন করে। তিনটি স্থানে এদের হত্যা করা হয়কাতিন জঙ্গল, কালিনিন ও কার্কিভে গুপ্ত পুলিশের বন্দিশালায়। সকালে শুরু হয়ে হত্যার এ নির্মম উৎসব চলতো সন্ধ্যাবধি। মুখ কাপড়ে ঢেকে পিছন থেকে বন্দিদের মাথায় মাত্র একটি করে গুলি করা হতো। তারপর নিথর দেহগুলো ট্রাকে করে ফেলা হতো জঙ্গলের গণকবরে। তাদের হত্যা করা হয়েছিলো জার্মানির তৈরি ‘ওয়ালথার পিপি’ পিস্তল দিয়ে। রাশিয়ান গুপ্ত পুলিশের চিফ এক্সিকিউশনার ভাসিলি মিখাইলোভিচ ব্লোখিন একাই গুলি করে হত্যা করেন কমপক্ষে ছয় হাজার পোলিশ বন্দিকে।৩

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে কিছু পোলিশ রেলশ্রমিক কাতিন গণকবর আবিষ্কার করলেও বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়া হয়। এর পরের বছর কাতিন জার্মানির দখলে চলে গেলে তারাই গণকবর আবিষ্কার করে। বার্লিন রেডিওতে ১৩ এপ্রিল এটি ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করতে জার্মানরা একটি কমিশন গঠন করে যাতে ফ্রান্সসহ বিভিন্ন দেশের ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা ছিলেন। কমিশনের প্রতিবেদনে জানা যায়, এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে, কাতিন তখন ছিলো সোভিয়েত দখলে। ফলে সবাই একমত হয় এই ঘটনার জন্য দায়ী সোভিয়েত।৪ কিন্তু সোভিয়েত তা অস্বীকার করে। তারা দাবি করে, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে জার্মানদের দখলে চলে যাওয়ার পর তারাই পোলিশ বন্দিদের হত্যা করেছে।

১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯ সেপ্টেম্বর আবার কাতিন সোভিয়েতের দখলে চলে আসে। দখল পেয়েই পুরো ঘটনা ভিন্ন খাতে নিতে সোভিয়েত কাজ শুরু করে। তারা একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে নিজেদের লোক দিয়ে। কমিটি তদন্ত করে জানায়, এ গণহত্যা জার্মানির কাজ এবং সেটি ঘটেছে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিষয়টি আবারও ধামাচাপা দেওয়া হয়। এমনকি নুরেমবার্গ ট্রায়ালে প্রথমে এই বিষয়টি স্থান পেলেও পরে তা বাতিল হয়। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে পোল্যান্ডে আংশিক অবাধ নির্বাচনের ফলে কমিউনিস্ট শাসনের পতন ঘটে। এর পরের বছরই সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে ১৫টি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। তারপর আবারও আলোচনায় আসে কাতিন হত্যাকাণ্ড। সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের ১৩ এপ্রিল প্রথমবারের মতো স্বীকার করে, কাতিন হত্যাকাণ্ডের জন্য তারাই দায়ী।৫

মিখাইল গর্ভাচেভ ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় জানানো হয়, হত্যাকাণ্ডটি সোভিয়েত গুপ্ত পুলিশই ঘটিয়েছিলো। তবে বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়নি এখনো। কে দায়ী সেটি সুনির্দিষ্টভাবে বলতে নারাজ রাশিয়া। এমনকি এটিকে গণহত্যা বলতেও রাজি নয় তারা। রাশিয়ায় এসে পোল্যান্ড তদন্ত করতে চাইলে তাতেও সম্মতি দেয়নি তারা। ইতিহাসের ভয়াবহ এ হত্যাকাণ্ডের কাহিনি নিয়েই নির্মিত কাতিন।

চলচ্চিত্র কাতিন

পোলিশ সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন অ্যান্দ্রেজ’কে (Andrzej) আটক করে সোভিয়েত বাহিনী। অ্যান্দ্রেজের স্ত্রী আন্না (Anna) ও মেয়ে নিকা (Nika) তাকে ফিরিয়ে আনতে যান রাশিয়ায়। কিন্তু ফেরা হয় না অ্যান্দ্রেজের। বন্দি অবস্থায় অ্যান্দ্রেজের এক বছর কেটে যায়। এরপর সোভিয়েত সেনাবাহিনী অন্য বন্দিদের থেকে তাকে আলাদা করে রাখে। তারপর আর খোঁজ মেলে না অ্যান্দ্রেজের। অন্যদিকে অ্যান্দ্রেজের বাবাকে অনুমতি না নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক কাজ চালানোর অভিযোগে গ্রেফতার করে নাৎসি বাহিনী। বন্দি অবস্থায় ক্যাম্পেই মারা যান অ্যান্দ্রেজের বাবা। এর পরের কাহিনি যুদ্ধ পরবর্তী পোল্যান্ডের।

পোল্যান্ডে তখন সোভিয়েতপন্থি কমিউনিস্ট শাসন। খোঁজ মিলেছে কাতিন গণকবরের। পোল্যান্ডের জনগণও চিনে ফেলেছে হত্যাকাণ্ডের মূল হোতাকে। সবকিছু জেনে আর চুপ থাকতে পারে না তারা। তাই বিপদ জেনেও কেউ জীবনবৃত্তান্তে লেখে, তার বাবা মারা গেছে কাতিন হত্যাকাণ্ডে। কেউ কাতিন হত্যাকাণ্ডে ভাই মারা গেছে লিখে জেলে যায়। আবার কেউ প্রতিবাদ করতে না পারায় বেছে নেয় আত্মহত্যার পথ। এভাবেই এগিয়ে চলে চলচ্চিত্র। শেষ মুহূর্তে আন্নার হাতে আসে অ্যান্দ্রেজের ডায়েরি। যাতে লেখা আছে তার বন্দি অবস্থার সব কথা। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে অ্যান্দ্রেজের লিখে যাওয়া সেই স্মৃতি পড়েই আন্না নিশ্চিত হন কাতিন হত্যাকাণ্ড কারা চালিয়েছে। একই সঙ্গে আন্না এও বুঝতে পারেন, সারাজীবন অপেক্ষায় থেকেও আর ফিরবেন না অ্যান্দ্রেজ।

‘মিথ্যা’ কি কখনো ‘সত্য’ হয়?

১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে জার্মানির চ্যান্সেলর হন অ্যাডলফ হিটলার। এরপর থেকেই তিনি জার্মানিকে শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য নানাধরনের কৌশল অবলম্বন করেন। তবে জার্মানির পূর্বদিকে সাম্রাজ্য বিস্তারে হিটলারের প্রধান বাধা ছিলো সোভিয়েত ইউনিয়ন। তাই জার্মানি চেয়েছিলো কোনো না কোনোভাবে সোভিয়েতকে নিজেদের দলে আনতে। এই উদ্দেশ্যেই সমাজতন্ত্র-বিরোধী চুক্তিতে স্বাক্ষরের পরও সোভিয়েতের সঙ্গে সমঝোতা করেন হিটলার। জার্মানির নাজি পররাষ্ট্রমন্ত্রী জে. ভ. রিবেনট্রপ ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের আগস্টে মস্কো যান এবং হিটলারের নির্দেশে সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটভের সঙ্গে ২৩ আগস্ট রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

১০ বছর স্থায়ী এই চুক্তি অনুযায়ী দুই দেশ আক্রমণাত্মক কার্যাবলি থেকে বিরত থাকবে; দুই দেশের কেউ তৃতীয় কোনো দেশ দ্বারা আক্রান্ত হলে অন্যপক্ষ তৃতীয় দেশকে সমর্থন দিবে না। স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে বিবাদ দেখা দিলে দেশ দুটি তা শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা করবে। এইগুলো প্রকাশ্য শর্ত থাকলেও গোপন আরেকটি শর্তও ছিলো। যেটাকে অবশ্য সোভিয়েত রাশিয়া কোনো সময় স্বীকার করেনি। চুক্তির এই গোপন শর্তানুযায়ী, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জার্মানি পূর্ব ইউরোপে বিস্তীর্ণ অঞ্চল স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। গোপন সেই চুক্তির প্রথম অংশে বলা হয়, বাল্টিক অঞ্চলে পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে লিথুনিয়ার উত্তর সীমান্ত জার্মানি ও রাশিয়ার প্রভাব বলয়ের সীমারেখা হবে। অর্থাৎ ফিনল্যান্ড, এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, বাইলোরশিয়া এগুলো রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে। পক্ষান্তরে লিথুনিয়া দখল করবে জার্মানি। আর দ্বিতীয় অংশে বলা হয়, পোল্যান্ডের পরিবর্তন প্রয়োজন হলে জার্মানি ও সোভিয়েত প্রভাব বলয় নির্ধারিত হবে নারিউ, ভিসটুলা ও সান নদীর তীর বরাবর, অর্থাৎ পশ্চিম পোল্যান্ড ও বেসারবিয়া পাবে জার্মানি। আর পূর্ব পোল্যান্ড সোভিয়েত ইউনিয়ন দখল করবে।৬

রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরের পর সোভিয়েত হস্তক্ষেপের আশঙ্কা মুক্ত হয়ে হিটলার ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ১ সেপ্টেম্বর পোল্যান্ড আক্রমণ করে। অন্যদিকে অনাক্রমণ চুক্তির গোপন প্রোটোকল অনুসারে সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী পূর্ব পোল্যান্ড দখল করে। এরপর একে একে চলতে থাকে দখল-আক্রমণের পালা। কমিন্টার্ন-বিরোধী চুক্তি অনুযায়ী জার্মানির পক্ষে যুক্ত হয় জাপান ও ইতালি।

হিটলারের ইহুদি, শ্লাভ ও কমিউনিজম-বিরোধী রাজনীতি এবং পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে সোভিয়েত-জার্মানি অনাক্রমণ চুক্তি সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলো না। হিটলারের মিত্র জাপান, ইতালিও এর সমালোচনা করে। এছাড়াও অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নানা সমস্যার কারণে চুক্তি ভঙ্গ করে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ২২ জুন সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করেন হিটলার। এ অবস্থায় ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব বৈরিতা ভুলে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে মহাজোট গঠনের উদ্যোগ নেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে কিন্তু এ জোট গঠন সম্ভব হয়নি। পাশ্চাত্য দেশগুলোই যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সোভিয়েত বিরোধিতার পথ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। তবে রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি লঙ্ঘন নাৎসিবাদের চূড়ান্ত পরাজয় সহজতর করে।

এখন প্রশ্ন হলো, সোভিয়েত রাশিয়া কেনো জার্মানির সঙ্গে এই চুক্তি করেছিলো? সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে জার্মানির হামলার আশঙ্কা থেকেই রাশিয়া এ চুক্তি করতে বাধ্য হয়। এ বিষয়ে তৎকালীন এক সোভিয়েত কূটনীতিকের বক্তব্য-

আমরা যদি অনাক্রমণ চুক্তিটা না করতাম, আক্রমণটা আসতো আমাদের উপর। ইউরোপ এবং এশিয়া- দু’দিক হতে মৈত্রীবদ্ধ জার্মানি, জাপান আর ইটালি আক্রমণ করতো। ব্রিটেন ও ফ্রান্স ম্যাজিনো লাইন দখলে রেখে হিটলারকে অর্থ সাহায্য দিতো। আমেরিকা হতো আমাদের বিরুদ্ধে জাপানের অস্ত্রাগার, যেমন এ যাবৎ চীনের বিরুদ্ধে হয়ে এসেছে। অনাক্রমণ চুক্তিটা করে আমরা হিটলার, জাপান আর হিটলারের লন্ডনস্থ পৃষ্ঠপোষকদের জোট ভেঙ্গে এক থেকে অন্যকে পৃথক করে দিয়েছি। পোল্যান্ড অভিযান নিবারণ করার আর সময় ছিলো না। চেম্বারলেইন চেষ্টাও করেননি। তবে আমরা বিশ্ব-ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধ শিবিরে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছি, আমাদের আর সারা দুনিয়ার সাথে যুদ্ধ করতে হবে না।৭

এখন এ বক্তব্যটি বিশ্লেষণ করা যাক। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে আগেই একটি চুক্তি করতে চেয়েছিলো সোভিয়েত রাশিয়া। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়াকে বিশ্বাস করেনি ফ্রান্স ও ব্রিটেন। ফলে হয়তো তারা লোক দেখানো বাধ্যবাধকতার কথা বলে জার্মানির সঙ্গে চুক্তির কথা বলেছে। সোভিয়েত রাশিয়ার মনোভঙ্গি ও বক্তব্য দেখে মনে হয় আত্মরক্ষার জন্যই কেবল তারা এ চুক্তিতে সম্মতি দিয়েছে। কিন্তু বিষয়টি আসলেই কি সেরকম? যদি সেরকমই হয়, তাহলে পোল্যান্ডের একাংশ কেনো জার্মানির পাশাপাশি সোভিয়েতও দখল করে নিলো? আর কেনোইবা যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে প্রায় ৫০ বছর পোল্যান্ড দখলে নিয়ে শাসন করলো? কেনো জার্মানিকে ভাগ করে তার একটি অংশ তারা নিয়ন্ত্রণ করেছে? তার মানে তাদের উদ্দেশ্য ভিন্ন ছিলো, যেটা তারা যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে।

কাতিন-এর এক ঘণ্টা ৪০ মিনিটে সোভিয়েত রেড আর্মি পোল্যান্ড সেনাবাহিনীর এক ক্যাপ্টেনের বোন আদিনেসক’কে (Agnieszk) ধরে নিয়ে যায়। এরপর তাকে এক সেনাকর্মকর্তা জিজ্ঞাসাবাদ করেন, ‘আপনি কাতিন সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য ছড়াচ্ছেন। কীভাবে আপনি এই মিথ্যা তথ্য জানতে পারলেন?’ জবাবে আদিনেসক বলেন, ‘আমার ভাইয়ের চিঠি থেকে, যা ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ৬ এপ্রিল লেখা।’ সেনাকর্মকর্তা বলেন, ‘ওটা মিথ্যা, আপনি স্বীকার করেন কাতিন হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জার্মানি জড়িত।’ আদিনেসক জবাব দেন, ‘না, আমি এটা কখনোই করবো না।’ সেনাকর্মকর্তা তাকে সর্তক করে বলেন, ‘তাহলে আপনি আপনার নিজের দেশেই বাঁচতে পারবেন না।’ উত্তরে আদিনেসক বলেন, ‘মেজর, জার্মানি যেটা পাঁচ বছরে করতে পারেনি সেটা আপনি পাঁচ মিনিটেই করে ফেলবেন?’ জবাবে ওই সেনাকর্মকর্তা বলেন, ‘আমাদের কোনো সমস্যা নেই। কারণ আমাদের হাতে জার্মানির চেয়েও অনেক সময় রয়েছে।’

তার মানে পোল্যান্ডকে জোর করে সমাজতান্ত্রিক ফ্রন্টে ঢুকাতে চেয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। একই সঙ্গে পোল্যান্ডকে তারা কখনোই স্বাধীনতা দিতে চায়নি। আর সেটা তাদের যুদ্ধকালীন পরিকল্পনারই অংশ। কূটনীতিকের শেষের কথাটি ছিলো- ‘আমরা বিশ্ব-ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে শিবিরে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছি, আমাদের আর সারা দুনিয়ার সাথে যুদ্ধ করতে হবে না।’ তার মানে কূটনীতিকের বক্তব্যানুযায়ী সোভিয়েত রাশিয়া ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র নয়; তারা সমাজতান্ত্রিক, জনকল্যাণী। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে রাশিয়ার চরিত্র কি সে কথা বলে? কাতিন-এ দেখা যায়, সোভিয়েত শাসনে থেকে পোল্যান্ডের কোনো নাগরিক তাদের ইচ্ছের কথা বলার সাহস পায়নি। এর ব্যত্যয় ঘটলেই লোকজনকে ধরে নিয়ে গেছে সেনাবাহিনী। চলচ্চিত্রের এক ঘণ্টা ৩২ মিনিটে সামান্য পোস্টার ছেঁড়ার দায়ে তাদজিও-কে গাড়ির ধাক্কায় মেরে ফেলে সোভিয়েত বাহিনী। আবার রাশিয়ার সব কর্মকাণ্ডের কথা জেনেও চুপ থাকে পোল্যান্ডের সৈন্যরা। কারণ তারা জানে কথা বললে তাদের সামনে কেবল মৃত্যুই অপেক্ষা করছে।

সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধগুলোকে পুঁজিবাদের মোড়কে নতুনভাবে পরিবেশনের একটি ধারণা হলো ফ্যাসিবাদ; যেখানে সংসদীয়, আইনি ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে এমন সুচারুরূপে অকার্যকর করে তোলা হয়, যাতে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অর্থনৈতিক দাবিসহ অন্যান্য মৌলিক অধিকারের দাবিগুলো ধীরে ধীরে গৌণ হয়ে ওঠে; বিপরীতে অপ্রধান দাবিগুলো হয়ে ওঠে মুখ্য। এখানে শাসকের কথাই শেষ কথা। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার পোল্যান্ড শাসনের খুব বেশি পার্থক্য করা যায় না। ভাইদা তার চলচ্চিত্রে সোভিয়েত রাশিয়ার এই রূপকেই হয়তো তুলে ধরতে চেয়েছেন। তার মূল উদ্দেশ্য হয়তো সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতিবাচক উপস্থাপন; পোল্যান্ড যুদ্ধের ইতিহাস নয়। তবে শুধু কাতিন নয়, ভাইদার বেশকিছু চলচ্চিত্রেই সোভিয়েত বিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়। এই বিষয়ে তার ভাষ্য, ‘শেষ কয়েকটি সিনেমা ওখানে (সোভিয়েত ইউনিয়ন) দেখায়নি; তবে আমি জানি, সেখানে আমার অনেক গুণগ্রাহী রয়েছেন, আর আমার ধারণা, আমার সিনেমাগুলো সেখানকার মানুষের কথাও বলে।’৮ কাতিন-এর এই উপস্থাপন দেখলে সহসাই মনে হয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যা ঘটেছে তার জন্য দায়ী শুধুই সোভিয়েত ইউনিয়ন। এর বাইরের সত্যকে তুলে ধরার কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে- এটা হয়তো ভাইদা মনেই করেননি!

গোপনও কথাটি রহিবে না গোপনে

পোল্যান্ড যুদ্ধে সোভিয়েত বাহিনী ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালায়। পোল্যান্ডের সেনা কর্মকর্তাদের ধরে নিয়ে যায়, সোভিয়েত রেড আর্মি। এর বাইরেও তাদের হাতে আটক হয় দেশটির চিকিৎসক, প্রকৌশলী, সাংবাদিক, কবি, সাহিত্যিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ আরো অনেকে। পরে তাদের বেশিরভাগকেই মেরে ফেলা হয়। কাতিনজুড়েই এই কাহিনির পুনরাবৃত্তি। তবে সোভিয়েতকে নিয়ে আলোচনায় ঢাকা পড়ে যায়, অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস। যুদ্ধকালীন পোল্যান্ডের মানুষ সবচেয়ে বেশি বন্দি হয় জার্মান বাহিনীর হাতে চার লক্ষ ২০ হাজার। অন্যদিকে সোভিয়েত বাহিনীর হাতে দুই লক্ষ ৪০ হাজার বন্দি হয়। এই যুদ্ধে পোলিশ বাহিনীর ৬৫ হাজার তিনশো সৈন্য নিহত হয়; আহত হয় এক লক্ষ ৩৩ হাজার সাতশো জন। প্রায় এক লক্ষ ২০ হাজার সৈন্য রোমানিয়ায় পালিয়ে যায়। এদিকে জার্মান বাহিনীর সৈন্য নিহত হয় ১০ হাজার ছয়শো, আহত হয় ৩০ হাজার তিনশো এবং তিন হাজার চারশো সৈন্য নিখোঁজ হয়। কাতিন হত্যাকাণ্ডে বলা হয়, সোভিয়েতের হাতে ২৪ হাজার পোলিশ মারা যায়।৯ তাহলে বাকি ৪১ হাজার পোলিশ নিহত হলো কার হাতে?

যুদ্ধ শেষে জার্মান অধিকৃত পোল্যান্ডের পজনান, পমেরানিয়া, সাইলেসিয়া কেলেতসে ও ওয়ারশ প্রদেশের একাংশকে সরাসরি ‘জার্মানভূমি’ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। অবশিষ্ট অংশকে ঘোষণা করা হয় জার্মান সাম্রাজ্যের প্রদেশ হিসেবে। এই অঞ্চলের শাসক হিসেবে নিয়োজিত হন ফ্রাঙ্ক। পোল্যান্ডের বাকি অংশ চলে যায় সোভিয়েত ইউনিয়নের হাতে। ভার্সাই চুক্তি অনুসারে পোল্যান্ডকে রক্ষার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলো ফ্রান্স ও ব্রিটেন। পোল্যান্ড আক্রমণের শিকার হলে, চুক্তি অনুসারে ৩ সেপ্টেম্বর ব্রিটেন ও ফ্রান্স আনুষ্ঠানিকভাবে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কার্যত এরা যুদ্ধক্ষেত্রে ওই সময় কোনো সেনা তৎপরতা দেখায়নি। এর ভিতরে ৭ সেপ্টেম্বর পূর্ব রাশিয়ায় আক্রমণ চালিয়ে জার্মানরা নারেভ নদী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অন্যদিকে ৮ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ দিকের বাহিনীগুলো সাইলেসিয়া থেকে অগ্রসর হয়ে পৌঁছে যায় পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারশ-এর কাছে। এই অবস্থায় ৯ সেপ্টেম্বর ফ্রান্সের বাহিনী একটি আক্রমণ চালায়, কিন্তু কোনো সুফল পাওয়ার আগেই ১২ সেপ্টেম্বর এরা যুদ্ধ বন্ধ করে দেয়। আর ওই দিনই হিটলার যুদ্ধক্ষেত্রে পরিদর্শনের জন্য ওয়ারশ-এর কাছাকাছি অঞ্চলগুলোতে যান। সেখানে হিটলার ওয়ারশ-এর ওপর আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধির নির্দেশ দিয়ে চলে আসেন।

এই অবসরে জার্মানির উত্তর ও দক্ষিণ বাহিনী ওয়ারশ’কে একটি আক্রমণ বলয়ের ভিতরে নিয়ে আসে। ১৬ সেপ্টেম্বর এই দুই বাহিনী মিলিত হয়ে বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হয়। এই পরিস্থিতিতে অধিকাংশ পোলিশ নাগরিক পালিয়ে যায় রোমানিয়ার দিকে। প্রচণ্ড বিমান আক্রমণে ওয়ারশ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। জার্মান বাহিনী ওয়ারশ-এর এই যুদ্ধে এগারো হাজার ৫০টি বিমান ব্যবহার করেছিলো। ৯-১৯ সেপ্টেম্বর ওয়ারশ’র পশ্চিম দিকের জুরা (Bzura) নদীর তীরে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। এই দুর্দশার মধ্যে ১৭ সেপ্টেম্বর পোল্যান্ড আক্রমণ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন। এই আক্রমণকে অনেকে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণও বলেন। তবে এ ক্ষেত্রে সোভিয়েতের যুক্তি হলো, তারা এটা না করলে পুরো পোল্যান্ড হিটলারের দখলে চলে যেতো এবং সোভিয়েত সীমান্ত বরাবর অবস্থান করতো নাৎসি বাহিনী। এটা সোভিয়েতের জন্য হুমকির কারণ হতে পারতো। এমনকি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিন পার্লামেন্টে বলেছিলেন, ‘জার্মানির বিরুদ্ধে নিরাপত্তার প্রয়োজনে লালফৌজের পোল্যান্ডের অংশ বিশেষ দখল করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।’১০ শেষ পর্যন্ত পোল্যান্ডের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে ৬ অক্টোবরে কর্ক দুর্গ পতনের পর।

ইতিহাস বলে, পোল্যান্ডের যুদ্ধের পিছনে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ছিলো জার্মানি। যুদ্ধ শেষে অবশ্য পোল্যান্ড জার্মানির কাছে আত্মসমর্পণ করেনি, করেছিলো সোভিয়েত বাহিনীর কাছে। তারা যুদ্ধ পরবর্তী পোল্যান্ডকে ৪৬ বছর স্বৈরতান্ত্রিকভাবে শাসন করেছে। অবশেষে ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে পোল্যান্ড মুক্ত হয়। এ কারণেই পোল্যান্ডবাসীর একটা চাপা রাগ ছিলো সোভিয়েতের ওপর। আন্দ্রেই ভাইদাও হয়তো এর ব্যতিক্রম নন। ‘কাতিন গণহত্যা নিয়ে কাতিন চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করতে ভাইদাকে ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে পোল্যান্ডে কমিউনিস্ট শাসনের অবসান পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, নিজের জীবদ্দশায় মুক্ত পোল্যান্ড দেখে যেতে পারবেন, তা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি।’১১

সোভিয়েত শাসনের আড়ালেই ঢাকা পড়ে যায় জার্মানির নির্মমতার ইতিহাস। কাতিন হত্যাকাণ্ডের দায়স্বীকার করতে হয় সোভিয়েতকে। আর জার্মানি পায় লাভ ইন জার্মানি।১২ কাতিন-এর নির্মাণ নিয়ে ভাইদা বলেন, ‘আমি এই চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেছি, পোলিশদের দুর্ভাগ্য নিয়ে, যার বিস্তৃত দৃশ্য এতো দিন গোপন ছিলো। চলচ্চিত্রটি এ বছর প্রস্তুত হবে। আমি কাতিন ট্রাজেডির গল্প বলতে চাই। কাতিন নিয়ে অবশ্য অনেক মিথ্যা গল্প আছে, যেটা আমাদেরকে অনেক বছর ধরে বিশ্বাস করানো হয়েছে। আমি সেটাও বলতে চাই।’১৩ ফলে মিথ্যা গল্পকে সত্য করে বলার জন্য ভাইদা নির্মাণ করেন কাতিন। সেই গল্পে ২৪ হাজার নিহত মানুষের কথা বললেন ঠিকই, তবে ৪১ হাজারকে ভুলে গিয়ে! ফলে এই গল্পের খলনায়ক হলো কেবলই সোভিয়েত, বাকিরা পার পেয়ে গেলো! এতে যে আংশিক সত্য ভাইদা ইতিহাসে যোগ করলেন, তা মিথ্যার চেয়েও ভয়ঙ্কর হয়ে রইলো।

নারীর না পাওয়ার বেদনাও ‘জীবন’

অতি সাধারণ চিত্রায়ণেও যুদ্ধ মানেই নারীর অবিরত নিদ্রাহীন রজনীর স্বপ্নভঙ্গ। সেখানে শুধু নারীর স্বপ্নই ভাঙে। স্বপ্ন গড়ায় নারীর কোনো ভূমিকা নেই, থাকেও না কোনো দিন। যুগে যুগে যেসব যুদ্ধ হয়েছে, সেখানে নারীদের ভূমিকা যেমন ছিলো, তেমনই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্তও হয় নারী ও শিশুরা। কিন্তু যুদ্ধ শেষে দেখা যায়, কৃতিত্ব শুধু পুরুষের। নারীকে কখনোই দেখানো হয় না তার স্বরূপ, স্বাধীন পরিচয়ে।

কাতিন-এ নির্মাতা পুরো কাহিনি দেখিয়েছেন নারীর চোখ দিয়ে। পোল্যান্ডে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু, পুরো যুদ্ধ এবং যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে নারীরা যে যে সমস্যার ভিতর দিয়ে গেছে, তার সবই দেখানো হয়েছে এখানে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র অ্যান্দ্রেজকে যুদ্ধের শুরুতে আটক করে সোভিয়েত রেড আর্মি। তখনই তার স্ত্রী আন্না ও মেয়ে নিকা তাকে ফিরিয়ে আনতে রাশিয়ায় যান। ওখানে অ্যান্দ্রেজের সঙ্গে আন্নার দেখা হয়, কথাও হয়। কিন্তু অ্যান্দ্রেজকে ফিরিয়ে আনতে পারেন না আন্না। আন্না ও অ্যান্দ্রেজের কথোপকথনের একপর্যায়ে-

আন্না : আমাদেরকে কাছ থেকে কেউ দেখছে না, আমার মনে হচ্ছে কোনো সমস্যা হবে না।

অ্যান্দ্রেজ : কী বলতে চাইছো তুমি?

আন্না : আমি চাই, তুমি ফিরে গিয়ে আমার ও তোমার মেয়ের দায়িত্ব নেবে।

অ্যান্দ্রেজ : তুমি একজন পোলিশ সেনা কর্মকর্তার স্ত্রী। তোমার মুখে এ ধরনের কথা অর্থহীন।

আন্না : অর্থহীন! আমি পোল্যান্ডের অর্ধেক পেরিয়ে তোমার কাছে এসেছি, এটা অর্থহীন?

অ্যান্দ্রেজ : আমি আমার বাহিনীর কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ।

আন্না : সৃষ্টিকর্তার নামে তুমি শপথ করেছিলে, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমরা একসঙ্গে থাকবো। তুমি কি এটা ভুলে গেছো?

অ্যান্দ্রেজ : আমি যে সামরিক বাহিনীর কাছেও শপথ করেছি।

আন্না : তুমি কি আমাদের একটুও ভালোবাসো না?

অ্যান্দ্রেজ : সৃষ্টিকর্তার দোহাই, তুমি শান্ত হও। আমি তোমার কাছে হাতজোড় করছি।

আন্না : আমি তোমার কাছে হাতজোড় করছি অ্যান্দ্রেজ, ফিরে চলো।

এই কথোপকথনে বুঝতে কষ্ট হয় না, আন্না একজন ‘স্বার্থপর’ ও ‘আত্মকেন্দ্রিক’ নারী। যিনি সবকিছুর ঊর্ধ্বে কেবল স্বামী ও সন্তানকে কাছে পেতে চান। বিপরীতে অ্যান্দ্রেজের কাছে তার দেশ, প্রতিজ্ঞা, সম্মান ও দেশের যুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ। এই যুদ্ধের সময়ও আন্না তার স্বামীকে চান, যে দায়িত্ব নেবে তার ও মেয়ের। আন্নার কাছে তার স্বামী-সন্তান আর অ্যান্দ্রেজের কাছে বড়ো তার দেশ, কর্তব্য। আন্নার আবেগ অনিয়ন্ত্রিত, অ্যান্দ্রেজ দেশের স্বার্থে সেই আবেগকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাখেন। এ উপস্থাপনায় তাই যুদ্ধে-বিপ্লবে-সংগ্রামে নারী-আন্নারা যোদ্ধা-বিপ্লবী-সংগ্রামী নয়; কেবল প্রতিবন্ধক হিসেবেই গণ্য হয়।

অ্যান্দ্রেজকে ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ আন্না এরপর আশ্রয় নেন রেড আর্মির এক ক্যাপ্টেনের বাসায়। রেড আর্মি সেসময় পোলিশ সেনা কর্মকর্তাদের স্ত্রী-সন্তানদেরও বন্দি করেছিলো। আন্নাকে ক্যাপ্টেন সাহায্য করতে চান, তবে সেজন্য ক্যাপ্টেনকে বিয়ে করতে হবে তাকে। ক্যাপ্টেন যুক্তি দেন, ‘তুমি আমাকে বিয়ে করলে রেড আর্মি অফিসারের স্ত্রী হয়ে যাবে। আমি যদি মরেও যাই, তাহলেও তোমার পরিচয় হবে রেড আর্মি অফিসারের স্ত্রী। এই অবস্থায় তোমার ও মেয়ের জীবন বাঁচানোর জন্য এটাই সবচেয়ে সহজ উপায়।’ আন্না পরিষ্কার জানিয়ে দেন- ‘আমার স্বামী আছে, তাই আপনাকে বিয়ে করা সম্ভব নয়।’ ক্যাপ্টেন বলেন, ‘তুমি পোলিশ অফিসারের স্ত্রী, এটাই তোমার মৃত্যুর যথেষ্ট কারণ।’ তাই বাঁচতে হলে আন্নাকে অবশ্যই তার পরিচয় বদল করতে হবে। কারণ আন্নাদের কোনো দেশ নেই, তার পরিচয় হবে সেই দেশের, যে দেশের পুরুষকে তিনি বিয়ে করবেন। তিনিও হয়ে যান সেই দেশের নাগরিক!

পরে অবশ্য ওই ক্যাপ্টেনেরই সহায়তায় পোল্যান্ডে অ্যান্দ্রেজের বাবা-মার কাছে ফিরে আসেন আন্না। সেখানে গিয়ে দেখেন অ্যান্দ্রেজের বাবাকেও ধরে নিয়ে গেছে রেড আর্মি। পরে খবর আসে বন্দি অবস্থায়ই মারা গেছেন অ্যান্দ্রেজের বাবা। এর পর দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে অ্যান্দ্রেজের ফেরার অপেক্ষায় থাকে তার মা, স্ত্রী ও কন্যা। যুদ্ধ পেরিয়ে যায়, কেউ কেউ ফিরে আসে, অ্যান্দ্রেজ আর আসেন না। তবুও তার পরিবার স্বপ্ন দেখে তিনি ঠিক একদিন ফিরে আসবেন।

অন্যদিকে ভাইয়ের ফেরার স্বপ্ন দেখেন কাতিন হত্যাকাণ্ডের শিকার পোল্যান্ড সেনাবাহিনীর এক ক্যাপ্টেনের বোন। তার স্বপ্নও একসময় শেষ হয় হতাশায়। তবে এই বোনের ইচ্ছে ভাইয়ের কবরে এপিটাফ লাগাবেন। যেখানে লেখা থাকবে, তার ভাই সোভিয়েত বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছেন। এপিটাফ তৈরির মতো পর্যাপ্ত টাকা তার ছিলো না। তাই তিনি নিজের চুল বিক্রি করেন। কিন্তু যখন তিনি এটা ভাইয়ের কবরে স্থাপন করতে যান, তাকে ধরে নিয়ে যায় সোভিয়েত পুলিশ।

নিহত সেই ক্যাপ্টেনের আরেক বোন কলেজের শিক্ষক। কিন্তু তিনি ভাই হত্যার প্রতিবাদ করতে পারেন না। এমনকি ছোটো বোন এপিটাফ লাগাচ্ছে জেনে তিনি সাহায্য না করে বরং বাধা দেন। তিনিও জানেন, তার ভাই কাতিন হত্যাকাণ্ডে নিহত; কিন্তু চাকরি যাওয়ার ভয়ে কোনো প্রতিবাদ করতে পারেন না। আবার আরেক জেনারেলের স্ত্রী, কন্যা তার ফেরার অপেক্ষায় পথ চেয়ে থাকে। ওই জেনারেলকেও ধরে নিয়ে যায় রেড আর্মি। তিনিও আর ফিরে আসেননি।

এদিকে কাতিন-এর ৪০ মিনিটে দেখানো হয়, আন্নার ভাইয়ের ছেলে তাদজিও (Tadzio) কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য শহরে আসেন। তার জীবনবৃত্তান্তে বাবার নামের জায়গায় লেখা- বাবা কাতিন হত্যাকাণ্ডে সোভিয়েতদের হাতে নিহত। এটা দেখে শিক্ষকরা তা পরিবর্তন করতে বলে। তাদজিও স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ‘একটা মানুষের একটাই জীবনবৃত্তান্ত থাকে। আমি এটার কোনো পরিবর্তন করতে পারবো না।’ এতে শিক্ষকরা তাকে ভর্তি করাতে অপারগতা জানায়। ক্ষুব্ধ তাদজিও অধ্যক্ষের কক্ষ থেকে বের হয়ে আসেন। রাস্তায় হাঁটার সময় দেয়ালে সাঁটানো সোভিয়েত সমর্থিত পোস্টার ছিঁড়ে ফেলেন। পুলিশের তাড়া খেয়ে পালাতে গিয়ে একপর্যায়ে তাদজিও গাড়ি চাপায় মারা যান।

অ্যান্দ্রেজের বন্ধু জারজি (Jerzy)। তিনি অ্যান্দ্রেজের সঙ্গে যুদ্ধবন্দি ছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ শেষে তিনি ফিরে আসেন। সোভিয়েত সমর্থিত পোল্যান্ড সরকার তাকে পদোন্নতি দিয়ে মেজর বানায়। কিন্তু তিনি কোনোভাবেই ভুলতে পারেন না, সোভিয়েত বাহিনীর হাতে তার সহকর্মীদের মৃত্যুর কথা। জারজি চরম দ্বন্দ্বে ভোগেন; সোভিয়েত সমর্থিত পোল্যান্ডের শাসন তাকে বার বার অসহায় করে। কারণ সোভিয়েতদের হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী জারজি; তিনি অনেক কিছু বলতে চান, কিন্তু পারেন না। রাষ্ট্রের কাঠামো তাকে সেসব কথা বলতে দেয় না। একপর্যায়ে আত্মহত্যা করেন জারজি।

উপরের সবগুলো ঘটনায় পুরুষ যুদ্ধ করে, যুদ্ধে নিহত হয়, যুদ্ধের পর ফিরে আসে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করে, প্রতিবাদ করতে না পেরে ‘বীরোচিত’ আত্মহত্যা করে। এর বিপরীতে নারী বেঁচে থাকে কেবল স্মৃতি আগলে! আগেই বলেছি কাতিনজুড়েই যুদ্ধকে দেখা হয়েছে নারীর চোখে। এ কথা যেমন সত্য, তেমনই এটাকেও আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে, কাতিন-এর নারীরা কেবলই নির্ভরশীল, নির্যাতিত, অসহায়। আন্না, নিকা, ক্যাপ্টেনের দুই বোন, অ্যান্দ্রেজের মা এরা কেবলই বৃথা স্বপ্ন দেখেন, প্রতিবাদ করেন না। ক্যাপ্টেনের এক বোন আবেগকে প্রকাশ করছেন ভাইয়ের কবরে এপিটাফ লাগিয়ে। কিন্তু এপিটাফ লাগানোর সামর্থ্য তার নেই। এখানেও তিনি আশ্রয় নেন সেই নারীত্বের কাছেই। টাকার জন্য তিনি নিজের চুল বিক্রি করেন। অন্য কোনো নারী হয়তো তার শরীর বিক্রি করবে। নারীরা এই চুল-শরীর বিক্রির বাইরে যেতে পারে না! তাদের সবকিছু কেবলই শরীর ঘিরে, অর্থ-উপার্জনের আর কোনো ক্ষমতা তাদের নেই!

অথচ পোল্যান্ড যুদ্ধে আরমিয়া ক্যারাজোয়া (Armia Krajowa) বা এ কে নামে একটি নারী হোম আর্মি ইউনিটের ছিলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। কিন্তু পুরো চলচ্চিত্রে একবারের জন্যও এই বাহিনী সম্পর্কে কোনো তথ্য দেওয়া হয় না। এরা সেসময় জার্র্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ওয়ারশ’কে মুক্ত করার জন্য। এছাড়া এ কে থেকে প্রকাশিত পত্রিকায় যুদ্ধের খবরাখবর থাকতো। এ কে’র সদস্যরা নিজেদের এবং অন্যান্য পত্রিকা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলোতে পৌঁছে দিতো। যুদ্ধের সময় এ কে’র নারী সৈনিকরা পোল্যান্ডের ৬০ ভাগ এলাকায় বার্তাবাহক হিসেবে যেকোনো তথ্য দ্রুত পৌঁছে দিতে পারতো। এর পাশাপাশি তারা কাজ করে চিকিৎসক ও সেবিকা হিসেবে।

জার্মানি এ কে’র পাঁচ হাজার সৈন্যকে বন্দি করে। যেটা এ কে’র মোট সদস্যের ১০ ভাগ। এর মধ্যে যারা অফিসার তাদেরকে রাখা হয় অফল্যাগ মলসড্রফ-এ (Oflag Molsdorf) এবং সাধারণ সৈন্যদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় স্টোল্যাগ ওবেরল্যানগান (Stalag Oberlangen) নামক স্থানে। যদিও পরবর্তী সময়ে তাদের সবাইকেই মুক্তি দেওয়া হয়। যুদ্ধ শেষে পোল্যান্ড সোভিয়েত ইউনিয়নের দখলে চলে গেলে রেড আর্মি এই সংগঠনটি ভেঙে দেয়। কিন্তু পুরো কাতিন-এ তাদের কর্মকাণ্ডকে একবারের জন্যও দেখানো হয় না!

শুধাইলে খোদার কথা, দেখায় আসমানে

‘শান্তি চাই, রুটি চাই, জমি চাই’, ‘সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা চাই’ এই সেøাগানকে ধারণ করে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে সফল বিপ্লব হয়েছিলো রাশিয়ায়। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ভাবধারাকে পিছনে ফেলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ার স্বপ্নে এগিয়েও গিয়েছিলো সোভিয়েত ইউনিয়ন। এর জন্য হয়তো তাদের অনেক ‘নিষ্ঠুর’ সিদ্ধান্তও নিতে হয়েছিলো। তবুও শেষ পর্যন্ত তারা সফল হয়নি। হয়তো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে ওঠার জন্য যে সময় দরকার ছিলো, সেই উপযোগী সময় তখনো আসেনি। ফলে একে একে যেসব সিদ্ধান্ত তারা নিয়েছে, শেষ পর্যন্ত তার অনেকগুলোই সফলতার মুখ দেখেনি।

অন্যদিকে পশ্চিমাদের ষড়যন্ত্র তো ছিলোই। মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণের ধুয়া তুলে প্রতিনিয়ত বয়ান দিয়েই তারা কেবল ক্ষান্ত হয়নি; সেটার জন্য সবসময় সোভিয়েত-বিরোধী কাজও করেছে। ফলে পৃথিবীর সর্বত্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে নিয়ে একধরনের জুজুর ভয় তৈরি হয়েছে। বিপরীতে পশ্চিমা দেশগুলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে ব্যক্তিস্বাধীনতার ‘স্বর্গরাজ্য’ হিসেবে। ফলে ৯০-এর দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন যখনই পোল্যান্ডকে স্বাধীনতা দেয়, তখন সেটা আর সমাজতান্ত্রিক দেশ থাকে না, সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

ভাইদার কাতিন দেখেও এই রাজনীতির গন্ধ পাওয়া যায়। বুঝতে কষ্ট হয় না, সোভিয়েত ইউনিয়ন কতো ‘ভয়ঙ্কর’ ছিলো। নির্মাণ গুণে ভাইদার এ চলচ্চিত্রের সবকিছু এতো জীবন্ত যে, কোথাও মনেই হয়নি কোনো চরিত্র এখানে অভিনয় করছে; মনে হয়েছে চলচ্চিত্রে প্রত্যেকে প্রত্যেকের জীবনের কথা বলছে। ফলে সোভিয়েত সৈন্যরা যখন পোল্যান্ডের সৈন্যের মাথার পিছনে গুলি করে রক্তের ফিনকি বের করে, তখন সেটা দেখে আর স্বাভাবিক থাকা যায় না; বুলডোজার দিয়ে যখন শত শত সৈন্যের দেহ মাটি চাপা দেয়, তখন নিঃশ্বাসের প্রখরতা কমে আসে। ঘৃণা জন্মে ওই সব কসাই সৈন্য এমনকি সোভিয়েতের বিরুদ্ধেও। পুরো চলচ্চিত্র দেখে মনে হয়, নির্মাণের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতায় নিঃসন্দেহে ভাইদা সফল।

তবে ভাইদার জীবনী দেখলে এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না, কেনো তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি এতোটা ‘ক্ষিপ্ত’। তিনি নিজেই বলতেন, ‘জীবদ্দশায় সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে পোল্যান্ড স্বাধীনতা লাভ করবে, আমি সেটা ভাবতেও পারিনি।’ ফলে চলচ্চিত্রে অনেক ক্ষেত্রে জার্মানি ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন হলেও সোভিয়েত হয়নি। কারণ এটা কেবল ভাইদা’র পরাধীনতার গল্প নয়, সোভিয়েত-বিরোধী গল্পও। ফলে পশ্চিমা গণতান্ত্রিক সফল রাষ্ট্রের চেয়ে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাষ্ট্র যে কখনোই ভালো ছিলো না, সেটাও একবিংশ শতাব্দীতে আরেকবার দেখিয়ে দেন ভাইদা!

লেখক : তাসনিয়া মিন্নি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের স্নাতকোত্তর পর্বের শিক্ষার্থী।

tasniyaminnimcj@gmail.com

তথ্যসূত্র

1. http://www.bccnews24.com/2016/10/11/120359/bccnews24/memorandum; retrieved on 21.04.2017

2. http://www.somewhereinblog.net/blog/ami_masumblog/28893367; retrieved on 08.02.2017

3. http://www.somewhereinblog.net/blog/ami_masumblog/28893367; retrieved on 08.02.2017

4.http://www.somewhereinblog.net/blog/ami_masumblog/28893367; retrieved on 08.02.2017

5. http://www.somewhereinblog.net/blog/ami_masumblog/28893367; retrieved on 08.02.2017

৬. ড. মো. শাহজাহান (২০১৫ : ২০৫Ñ২০৮); সোভিয়েত ইউনিয়নের ইতিহাস; চয়নিকা, ঢাকা।

7. goo.gl/XvwYgU; retrieved on 23.04.2017

8. https://tirchhispelling.wordpress.com/tag/satyajit-ray-interviews-andrzej-wajda/; retrieved on 12.04.2017

9. http://onushilon.org/history/jarman-poland-war-2ndww.htm; retrieved on 23.04.2017

১০. রনো, হায়দার আকবর খান; ‘ইতিহাসের বিচারে স্ট্যালিন’; নতুন দিগন্ত; সম্পাদনা : সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী; ঢাকা, বর্ষ ১৫, সংখ্যা ৩, পৃ. ১০১।

11.http://bangla.bdnews24.com/world/article1225403.bdnews; retrieved on 12.03.2017

12. http://www.filmfree.org/2016/10/15/interviews/1217.php; retrieved on 23.04.2017

13. https://tirchhispelling.wordpress.com/tag/satyajit-ray-interviews-andrzej-wajda/; retrieved on 23.04.2017

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন