নোম চমস্কি ভাষান্তর : সোহেল রানা

প্রকাশিত ২৬ অক্টোবর ২০২৫ ১২:০০ মিনিট

অন্যকে জানাতে পারেন:

গণমাধ্যম কর্তৃত্ব বজায় রাখার হাতিয়ার

নোম চমস্কি ভাষান্তর : সোহেল রানা

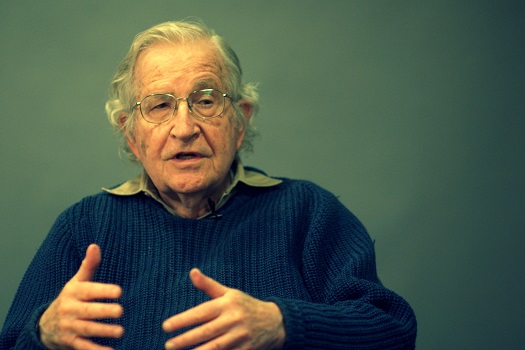

আভ্রাম নোম চমস্কি আমেরিকান দার্শনিক, ভাষাবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী ও যুক্তিবিদ। তিনি ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজির (এম আই টি) ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের ইমেরিটাস অধ্যাপক। তার অন্য পরিচয়, পুঁজি প্রাধান্যশীল গণমাধ্যমের বিশ্লেষক ও সমালোচক। সেই সঙ্গে উদারবাদী সমাজতন্ত্র ও নৈরাজ্যবাদের সমর্থক তিনি। অধ্যাপনার পাশাপাশি চমস্কি যুদ্ধ, রাজনীতি ও গণমাধ্যম নিয়ে শতাধিক বই লিখেছেন। তাকে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের জনক বলা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেক্সাস রাজ্যের হাউস্টন শহরের প্যাসিফিকা রেডিও স্টেশন ৯০.১ কে পি এফ টি এফএম-এর জন্য নেওয়া সাক্ষাৎকারটিতে চমস্কি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি, উৎপাদন ব্যবস্থা ও করপোরেট পুঁজিবাদী গণমাধ্যম নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন। আমেরিকান লেখক ও সমাজবিজ্ঞানী অ্যান্ড্রু স্মলস্কি সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন। ম্যাজিক লণ্ঠন-এর পাঠকদের জন্য তা বাংলায় ভাব-ভাষান্তর করা হয়েছে।

অ্যান্ড্রু স্মলস্কি : আমি এখন এমন একজনের সঙ্গে বসে আছি, যিনি দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতি নিয়ে সরব; যিনি কয়েক দশকেরও বেশি সময় ধরে মার্কিন গণমাধ্যম এবং তাদের পররাষ্ট্র নীতির সমালোচনা করে আসছেন। বলা যায়, গণমাধ্যম নিয়ে চমস্কির সমালোচনা প্রচারণা মডেলের (প্রপাগান্ডা মডেল) একটা শক্তিশালী ভিত্তি। তাত্ত্বিক দিক থেকে এই মডেলকে বের করে এনেছেন চমস্কির সহ-লেখক অ্যাডওয়ার্ড এস হারম্যান। হারম্যানও দীর্ঘদিন ধরে মার্কিন গণমাধ্যমের সমালোচনা করে আসছেন। চমস্কি, আপনি একটু বিস্তারিত বলবেন, প্রচারণা মডেলটি আসলে কী?

নোম চমস্কি : আমার সহ-লেখক যিনি (এস হারম্যান) ‘করপোরেট পাওয়ার’ ও ‘করপোরেট কন্ট্রোল’ বিশেষজ্ঞ; তিনিই প্রচারণা মডেলটির মূল কাঠামো তৈরি করেছেন। আসলে, গণমাধ্যমের প্রচারণা ব্যবস্থা বোঝার ক্ষেত্রে হারম্যানের ‘করপোরেট কন্ট্রোল, করপোরেট পাওয়ার’ বইটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হারম্যান ব্যাপারগুলোকে সরল মনে, সোজাসাপ্টাভাবে দেখেছেন।

গণমাধ্যমের কাঠামোটা খেয়াল করুন। প্রধান প্রধান গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো একেকটা বড়ো বড়ো করপোরেশন। এর মধ্যে কিছু কিছু আবার মেগা করপোরেশনের অংশ। অন্যান্য ব্যবসার মতো তারাও বাজারে পণ্য বিক্রি করে। এক্ষেত্রে পণ্য হিসেবে তারা বিক্রি করে দর্শকশ্রোতাকে। এখানে বাজার ব্যবস্থাকেও একটা করপোরেশন হিসেবে দেখা যেতে পারে। কারণ এই বাজারও টিকে থাকার জন্য বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভরশীল। এটা অবশ্য সবসময় ছিলো না। এখানে বাহ্যিক অন্যান্য প্রভাব আছে—প্রথমত, রাষ্ট্রের প্রভাব; যদিও রাষ্ট্র নিজেই করপোরেটের নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং যার নিজেরই প্রচারণা সংস্থা রয়েছে; যেটা প্রকাশ্য কূটনীতি অথবা এর মতো কিছু। সরকারের উচ্চপর্যায়, এমনকি করপোরেট গণমাধ্যমও একে অপরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। সরকার বলুন আর করপোরেশন বলুন, দু’ক্ষেত্রের কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে একটা বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে।

এটাই হলো মৌলিক কাঠামো। প্রধান করপোরেশনগুলোর একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণমাধ্যম, রাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে অন্যান্য করপোরেশনের কাছে দর্শকশ্রোতাকে বিক্রি করছে; ফলে এর থেকে আপনি কী আশা করতে পারেন?

এই কাঠামোটি উদ্ধারের বাইরে আমরা যে কাজগুলো করেছি, সেগুলোকে উদাহরণ হিসেবে দেখা যেতে পারে; যেগুলোর মাধ্যমে বোঝা যাবে মডেলটি আসলে কীভাবে কাজ করে। তবে উদাহরণগুলো নিয়ে তর্ক হতে পারে, যেখানে আমরা সূক্ষ্ম বিষয়গুলো তুলে আনার চেষ্টা করেছি। এমনকি যে বিষয়গুলোকে গণমাধ্যম তাদের সর্বোচ্চ এবং মহান অর্জন বলে মনে করে, সেগুলো নিয়েও তর্ক তোলা যেতে পারে। আমরা সেখানে দেখেছি এবং তর্ক করেছি, আসলে তারা সাধারণ প্রত্যাশাগুলোও পূরণ করতে পারেনি। আর ‘ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেন্ট'’ (সম্মতি উৎপাদন) বইয়ের একটি মজার দিক আছে, যা সাংবাদিক ও মন্তব্যকারীরা জানে না—

বইটির তিন ভাগই কিন্তু নানান সমালোচনা থেকে গণমাধ্যমকে রক্ষা করেছে।

গণমাধ্যম নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা করেছে ‘ফ্রিডম হাউস’। তাদের হয়ে এ নিয়ে বড়ো বড়ো দুটি কাজও করেছেন পিটার ব্রেস্ট্রাপ; যেখানে ভিয়েতনাম যুদ্ধের পরাজয়ের জন্য গণমাধ্যমকে দায়ী করা হয়েছে। প্রথম কাজটিতে গণমাধ্যমে ভীতি ছড়ানোর বিষয়গুলো স্থান পায়। আর দ্বিতীয় কাজটি করা হয়, প্রথমটিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। আমরা সাদামাটাভাবে হলেও যত্ন সহকারে এগুলো খেয়াল করেছি। আপনিও দেখতে পারেন; সেখানে যেসব তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরা হয়েছে, তা অভিযোগগুলোকে প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। বরং তথ্য-উপাত্ত এটাই প্রমাণ করে, সেখানে গণমাধ্যম পেশাগত দায়িত্ব ঠিকঠাক পালন করেছে। বরং ‘দেশপ্রেমিক’ কাঠামোটাকে প্রশ্ন করা হয়নি। একটা ভুল কাঠামো সফল না হওয়ায় আমরা গণমাধ্যমের সমালোচনা করেছি। সফল হলে আর সমালোচনা হতো না।

আরো গভীর সমালোচনা আছে, যে সমালোচনাটা আসলে পুরোপুরি লিবারেল মতাদর্শকেন্দ্রিক। আপনি ১৯৭৫-এর যুদ্ধের (ভিয়েতনাম যুদ্ধ) শেষটা খেয়াল করুন। একটা পক্ষ বলছে, আমরা বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়েছি। তারা বলছে, যুদ্ধ চললে আমরা জিততাম। অন্যদিকে মূলধারার মধ্যে থেকেও অ্যান্থনি লুইসের মতো সমালোচক বলছেন, মঙ্গলের কথা বলেই ভিয়েতনাম যুদ্ধ শুরু হয়েছিলো; তবে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই পরিষ্কার হয় যে, এটা একটা ধ্বংসযজ্ঞ। কারণ, শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ ভিয়েতনামে আমরা (যুক্তরাষ্ট্র) কিছুই অর্জন করতে পারিনি এবং এটা আমাদের মেনে নিতে হয়েছিলো।

কিন্তু ভিয়েতনাম যুদ্ধ নিয়ে এমন প্রশ্নও তো উঠতে পারতো যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এ ধরনের একটা হামলা চালানো আমাদের উচিত হয়েছে কি না? একটি দেশকে আক্রমণ করা, লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করা কিংবা দেশটাকে ধ্বংসের পরিকল্পনা অন্যায় কি না? কিন্তু এ ধরনের কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। এ ধরনের প্রশ্ন আপনিও তুলতে পারবেন না।

সুতরাং, এটা আলোচনার এমন এক কাঠামো, যা আগেই নির্ধারিত। আর এ কাঠামোতে আমরা সৎভাবে আলোচনা এবং মন্তব্য করতে পারি। আপনি জানেন, এটা মোটামুটি আদর্শস্বরূপ। এমনকি এভাবেই সাংবাদিকতার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালিত হয়। আপনি যদি সাংবাদিকতার কোনো বিদ্যালয়ে যান, এমনকি সবচেয়ে ভালো সাংবাদিকতার বিদ্যালয়েও এটি শেখানো হয়। আপনি কীভাবে বস্তুনিষ্ঠ হবেন, পক্ষপাত এড়িয়ে চলবেন; এই বস্তুনিষ্ঠতার কিন্তু একটা অর্থ আছে। বস্তুনিষ্ঠতার অর্থ হলো, ঘটনাটি যেভাবে ঘটবে সেভাবেই তুলে ধরা। এর মূল আলোচনাটা কী হবে, তা নির্ধারণ হয় ক্ষমতা কাঠামোর দ্বারা। কিন্তু এর বাইরে গিয়ে যদি আপনি ক্ষমতা কাঠামোর ভিত্তিগত ধারণা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন, তখন আপনি হবেন পক্ষপাতী।

উদাহরণস্বরূপ, বৈশ্বিক উষ্ণতা নিয়ে কিছু মানুষ বলে, এটা সঙ্কটজনক; কেউ বলে, না। তার মানে দুটি অবস্থান থেকেই আপনি প্রতিবেদন তৈরি করবেন। আপনি কিন্তু এর বাইরে যাবেন না। এর সঙ্গে সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক কোনো কাঠামো জড়িত কি না, তা নিয়ে আপনি প্রশ্নও করতে পারবেন না।

স্মলস্কি : সুতরাং, এই কাঠামো অনুযায়ী, আমি মেক্সিকোয় গুম হওয়া ৪৩ জন শিক্ষার্থী এবং ভেনিজুয়েলায় লিওপোদো লোপেজের গ্রেপ্তার ও দণ্ডাদেশের ওপর `নিউইয়র্ক টাইমসে'র প্রকাশিত প্রতিবেদন নিয়ে বিশ্লেষণ করেছি। একটা ব্যাপার আমি দেখেছি, ৪৩ শিক্ষার্থী নিয়ে ৪৫টি প্রতিবেদন করা হয়, কিন্তু কোনোটিতেই স্থানীয় প্রশাসনের (মেরিডা) জড়িত থাকার বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হয়নি! আপনি কি বস্তুনিষ্ঠতা বলতে এ ধরনের সাংবাদিকতাকে বোঝাচ্ছেন?

চমস্কি : হ্যাঁ, আমাদের ‘ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেন্ট’-এর একটি অধ্যায়ের সঙ্গে এ ব্যাপারটির মিল আছে। উদারনৈতিক মিডিয়ার তুলনা করে সম্ভবত আমরাই প্রথম উদাহরণটি দিয়েছি। বিশেষ করে, মধ্য আমেরিকায় একশো ধর্মীয় নেতাকে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিলো সরকার ও তার বাহিনী; যাদেরকে আমরা সমর্থন, অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিই। এই ঘটনার সঙ্গে আমরা পোল্যান্ডের একটা ঘটনার তুলনা করেছি। সেখানে এক খ্রিস্টান পুরোহিতকে হত্যা করা হয়। তার হত্যাকারীদের তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায় এবং ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট তাদের শাস্তি দেয়। কিন্তু গণমাধ্যম মধ্য আমেরিকার ঘটনাকে ততোটা গুরুত্ব দেয়নি, যতোটা দিয়েছিলো পোল্যান্ডের ঘটনাকে। মেক্সিকোর যে ঘটনার কথা আপনি বললেন, তা এটার মতোই চমৎকার আরেকটি উদাহরণ।

আসলে, ব্যাপারটি আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি। আমি সবসময় মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবাদ করেছি। প্রায়ই এসব ব্যাপারে আমাকে বিশ্বব্যাপী বিবৃতি, ভিডিও প্রেজেন্টেশন দিতে বলা হতো। একটি বিষয়ে প্রতিবেদনও প্রকাশ হয়েছে। আমি ভেনিজুয়েলার এক বিচারকের ওপর রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের প্রতিবাদ করেছিলাম। `নিউইয়র্ক টাইমস'’ ও লন্ডনের `‘গার্ডিয়ান' পত্রিকায় বড়ো করে তা প্রকাশ হয়। কিন্তু আরো অনেক বিষয়ে আমি প্রতিবাদ করি, যেগুলো ভেনিজুয়েলার বিচারকের ঘটনার চেয়েও গুরুতর, কিন্তু সেগুলো গণমাধ্যমে প্রাধান্য পায় না। এর কারণটা অবশ্য খুবই সরল। গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের করপোরেশনের তৈরি করা কাঠামোর মধ্য দিয়েই সবকিছু অনুসন্ধান করে।

আমি অবশ্যই বলবো, এ মডেলটিরও সমালোচনা হতে পারে; আমার মতে, এর সমালোচনা যথেষ্ট এগোয়নি। এটা শুধু গণমাধ্যমের ক্ষেত্রেই এটা সত্য নয়, সাধারণ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, শিক্ষিত ব্যক্তি এবং আরো অনেকের বেলায় তা আরো বেশি সত্য।

এছাড়া, আপনি যদি নথিবদ্ধ ইতিহাসের দিকে তাকান; দেখবেন, প্রতিটি সমাজে এ ধরনের সাধারণ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ছিলো। তারা নিজেদের বুদ্ধিজীবী বলে ডাকেনি। কিন্তু এখন কিছু মানুষ আছে, যারা সুবিধাভোগী ও শিক্ষিত; যাদের জনগণের কাছে পৌঁছা এবং স্পষ্টভাবে কথা বলার সুযোগ আছে, যারা জনগণের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথাও বলেন। তারা বুদ্ধিজীবী; এটা হালযুগের সৃষ্টি। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে আপনি দেখবেন, এই বুদ্ধিজীবীদের সিংহভাগই ক্ষমতার অনুকূলে কাজ করে। অন্যদিকে বেশ খারাপভাবে মূল্যায়ন করা হয় ভিন্নমতাবলম্বীদের।

এ রকমই একজন বার্ট্রান্ড রাসেল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিবাদ করায় তাকে কারাদণ্ড দেওয়া হয় এবং এতে তার জ্ঞানজাগতিক অবস্থান নষ্ট হয়ে যায়। আপনি জানেন, বিংশ শতাব্দীর নেতৃত্বাস্থানীয় একজন ছিলেন তিনি। এটা স্বাভাবিক। আসলে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধের পক্ষে প্রতিটি দেশের (জার্মানি, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্র) বেশিরভাগ মানুষের সমর্থন ছিলো। বুদ্ধিজীবী শ্রেণির বেশিরভাগই নিজের দেশের প্রতি সমর্থন জোগায়। এখানেও ভিন্নমতাবলম্বী ছিলো, রাসেল তাদের একজন, যাকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এছাড়া কারাদণ্ড দেওয়া হয় রোজা লুক্সেমবার্গ, কার্ল লিবেকনিচ ও ইউজেন দেবস'কে। ইতিহাসজুড়ে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আমরা এখন এটা আবিষ্কার করেছি।

এখন আমরা আরেকটি শব্দের সঙ্গে পরিচিত ‘শত্রু রাষ্ট্র’। যেমন : এখানে প্রত্যেকেই আন্দ্রেই সাখারভ অথবা ভাকলাভ হাভেলকে সম্মান করে; যারা কমিউনিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলো। সেই হিসেবে লাতিন আমেরিকায় মার্কিন সমর্থিত ও প্রশিক্ষিত সেনাদের হাতে ছয় বুদ্ধিজীবী হত্যার বিষয়টি কীভাবে দেখবেন? এখানে লক্ষণীয় একটা ব্যাপার হচ্ছে, এই ছয় জন কিন্তু ভিন্নমতাবলম্বী হিসেবেও পরিচিত ছিলো না। তারা সেভাবে পরিচিতও ছিলো না। আপনি তাদের একজনের নামও বলতে পারবেন না। কিন্তু স্থানীয়ভাবে তারা ব্যাপক সম্মান পেতো। তাদের হত্যা করা হয়, কারণ তারা আমাদের পক্ষের মানে যুক্তরাষ্ট্রের লোক ছিলো না। অর্থাৎ, কেউ নিজেকে ভিন্নমতাবলম্বী না বললেও, তিনি আমাদের ‘শত্রুপক্ষ’ বললে আমরা তাকে ভিন্নমতাবলম্বী বলছি। অর্থাৎ, এই শব্দটি শত্রুপক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ, এটি আমাদের কাছে যে অর্থ উৎপাদন করে, তাতে ভিন্নমতাবলম্বী শাস্তিযোগ্য।

যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে ভিন্নমতাবলম্বী মানেই তাকে শাস্তি পেতে হবে, এমন নয়। কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গ বা দুর্বল জনগোষ্ঠী হলে আবার ছাড় নেই। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কিছু মানুষের সঙ্গে এটা সবসময়ই ঘটে। যদি আমি বলি, লিপিবদ্ধ ইতিহাসের মধ্য দিয়ে ব্যাপারটি সোজা পিছনে ফিরে গেছে। গ্রিসের সক্রেটিসের কথা মনে আছে? তাকে হেমলক গাছের বিষাক্ত রস পান করানো হয়েছিলো। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি নানা প্রশ্ন মগজে ঢুকিয়ে দিয়ে অ্যাথেন্সের যুবকদের ভিন্নপথে নিয়ে যাচ্ছেন।

যদি আপনি বাইবেলের দিকে তাকান, যেখানে এক শ্রেণির মানুষকে নবী বলে ডাকা হতো। অস্পষ্ট হিব্রু শব্দের ভুল ভাষান্তরের কারণে এমনটি ঘটেছিলো। তারা মূলত সমালোচক বুদ্ধিজীবী ছিলেন। ভূ-রাজনীতির সমালোচনা করে তারা রাজার অপরাধগুলোর নিন্দা জানাতেন এবং রাজাকে শয়তান বলতেন। এ সময় তারা বিধবা-এতিমদের জন্য ক্ষমা ও বিচারের আহ্বান জানান। তাদের সঙ্গে কী ঘটেছিলো? তাদের কারাগারে পাঠানো এবং নির্বাসিত করা হয় মরুভূমিতে। অথচ শতাব্দী পেরিয়ে তাদের সম্মান জানানো হয়; কিন্তু ওই সময় তাদের এ সম্মান দেওয়া হয়নি। যাদের ওই সময় সম্মান জানানো হয়, শতাব্দী পরে তারা ভুল নবী হিসেবে প্রমাণিত হন। আমি মনে করি, এখনকার যুগে এসেও পশ্চিমের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে খেয়াল করলে এ ধরনের উদাহরণ পাওয়া যাবে। আমি বলবো না, শতভাগ বুদ্ধিজীবী একই রকম। ভালো জানাশোনা ভিন্নমতাবলম্বী বুদ্ধিজীবী আছেন, কিন্তু মূলধারার গণমাধ্যমে তাদের মূল্যায়ন করা হয় না।

স্মলস্কি : মেক্সিকোর ৪৩ শিক্ষার্থীর ওপর প্রকাশিত সংবাদে আমরা এটা দেখেছি—ওই শিক্ষার্থীরা সোসালিস্ট ফেডারেশনের অংশ ছিলো, তবে তাদের ভিন্নমতাবলম্বী হিসেবে দেখা হয়নি। এরপর আমরা ভেনিজুয়েলায় লিওপোদো লোপেজকে (যিনি মার্কিন সরকারের কাছ থেকে অর্থ নেন) নিয়ে প্রকাশিত সংবাদে দেখেছি, সেখানে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একজন ভিন্নমতাবলম্বী হিসেবে আখ্যা পান লোপেজ। মার্কিন গণমাধ্যম ‘‘নিউইয়র্ক টাইমস’’ তার গ্রেপ্তার ও দণ্ডাদেশ নিয়ে পাঁচটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে।

চমস্কি : পশ্চিমা বিশ্বের সবাই ভেনিজুয়েলার প্রতিপক্ষকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, ভেনিজুয়েলায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা মূলধারার গণমাধ্যমে ব্যাপক গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হয়। কিন্তু মানবাধিকার লঙ্ঘনের আরো ভূরি ভূরি ঘটনা আছে; সেগুলোর কোনো খবর নেই।

স্মলস্কি : সাহায্যকারী ওই সব দেশ, যারা বড়ো ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে, তারা আবার অনেক দেশের পিছনে লেগে থাকে, তাদের ওপর আগ্রাসন চালাচ্ছে। অথচ আগ্রাসনের শিকার হওয়া এসব দেশ ক্ষুধা ও দারিদ্র কমানো কিংবা শিক্ষার হার বাড়াতে নিজেদের মতো করে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাহলে এই সমাজে গণমাধ্যমের কী অন্য কোনো কাজ আছে? এ বিষয়টিকে কীভাবে দেখবেন। এটা কি গণমাধ্যমের আরেকটা তৎপরতা?

চমস্কি : এটা গণমাধ্যমের প্রধান কাজ, এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোরও। দুই দিন আগে ম্যারিল্যান্ড ইউনিভার্সিটি থেকে কেউ একজন আমাকে একটা পুস্তিকা পাঠিয়েছেন। সেখানে নিকারাগুয়ার ‘সানদিনিসতাস’ নিয়ে একটা লেখা আছে। তাতে ‘সানদিনিসতাস’কে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী আখ্যা দিয়ে বলা হয়, তারা ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে একটা প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়েছিলো। বলা হচ্ছে, একটা নিপীড়নমূলক কমিউনিস্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ছিলো তাদের।

কিন্তু আসলে তারা ছিলো একটা গেরিলা সংগঠন; যারা তৎকালীন স্বৈরশাসককে হটিয়ে ক্ষমতায় আসে। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পরই তারা যুক্তরাষ্ট্রের হামলার শিকার হয়। আর যুক্তরাষ্ট্রের ওই হামলার ধরন এমনই ছিলো যে, তা আন্তর্জাতিক আদালতেও সমালোচনার মুখে পড়ে।

যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসী সঙ্কটের দিকে খেয়াল করুন। এই মানুষগুলো কোথা থেকে পালিয়ে এসেছে প্রকাশ্যে গণহত্যার শিকার গুয়েতেমালা থেকে। এসব ঘটনা ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যানের সমর্থনে। সম্প্রতি অধিকাংশ শরণার্থী এসেছে হন্ডুরাস থেকে। কেনো? কারণ ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে সেখানে সংস্কারপন্থি প্রেসিডেন্টকে উৎখাত করে সেনাবাহিনী ও যুক্তরাষ্ট্র তাতে সমর্থন দেয়। এর মধ্য দিয়ে গরিব, নিপীড়িত হন্ডুরাস পৈশাচিকতায় রূপ নেয়। লাতিন আমেরিকায় এটা সম্ভবত সর্বোচ্চ হত্যাযজ্ঞ ছিলো। ভয়ানক নির্যাতনের শিকার হয়ে মানুষ যুক্তরাষ্ট্রে পালিয়ে আসছে। তাদের আসা ঠেকাতে আমাদের তাহলে দেয়াল নির্মাণ করতে হবে; মেক্সিকোকে চাপ দিতে হবে, যেনো তারা তাদের দূরে রাখে।

ঠিক দুই সপ্তাহ আগে, গণমাধ্যমে একটি ভালো খবর উঠে এসেছে—ওবামা প্রশাসনের হাতে আটক গুয়েতেমালার এক ব্যক্তিকে নিয়ে। লোকটি ২৫ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বাস করছিলেন। এখানে তার ব্যবসা ছিলো, পরিবার ছিলো; কোনো সমস্যা ছিলো না। তিনি ছিলেন সমাজের ‘উৎপাদনশীল’ একজন মানুষ। কিন্তু তাকে আটকের পর গুয়েতেমালায় ফেরত পাঠানো হয়। লোকটি সেসময় এমন এলাকা থেকে পালিয়ে এসেছিলেন, যেটি আমাদের সমর্থনে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। অতএব, আমাদের নিশ্চিত করতে হবে, তাকে যেনো আমরা ধরতে পারি এবং আমাদের ফেলে আসা নীতির দুর্বিপাকে সে যেনো ধরা খায়। এখন এটা নিশ্চিত করা আমাদের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, আমাদের জন্য দেশত্যাগী মানুষ যেনো আমাদের দেশে ঢুকতে না পারে। কিন্তু এটা নিয়ে কেউ কি কথা বলে? বলে না।

স্মলস্কি : সবশেষে শরণার্থী ও মানুষের পালিয়ে আসার ব্যাপারটি নিয়ে আপনি কি আরেকবার বিস্তারিত বলতে পারেন? যেমন মেক্সিকোয় বড়ো ধরনের সহিংসতার ঘটনায় মানুষ পালিয়ে যাচ্ছে।

চমস্কি : হ্যাঁ, মেক্সিকোর কথা বলতে পারেন। অসংখ্য মানুষ সেখান থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এটা কেবল প্রত্যক্ষ সহিংসতার কারণে ঘটছে না। এর জন্য দায়ী করা যেতে পারে বাণিজ্য চুক্তি নামে পরিচিত ‘নাফটা’’কে (নর্থ আটলান্টিক ফ্রি ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্ট)। বলা যেতে পারে, এই চুক্তির কারণে মেক্সিকোর কৃষিখাত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মেক্সিকোর কৃষকরা অত্যন্ত দক্ষ; কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ভর্তুকিনির্ভর কৃষি-ব্যবসার সঙ্গে তারা পেরে উঠছে না। সুতরাং, তাদের জমি ছেড়ে দিতে হচ্ছে। কিন্তু তারা যাবে কোথায়? দারিদ্র আর বেকারত্বের কারণে তারা সীমান্ত অতিক্রম করে পালানো শুরু করে। তাদের ঠেকাতে হলে সীমান্তে দেয়াল নির্মাণ করতে হবে।

ঘটনাক্রমে আসলে একই কাজটি করছে ইউরোপ। শরণার্থীদের দূরে রাখতে তারা তুরস্ককে চাপ দিচ্ছে। আসলে, বিশ্বব্যাপী শরণার্থীদের সার্বিক অবস্থাটা খেয়াল করলে দেখতে পাবেন, কিছু দেশ আছে যারা শরণার্থী সৃষ্টি করে। উদাহরণ হিসেবে ইরাকের কথাই ধরুন। দেশটাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে এবং এর মাধ্যমে ওই অঞ্চলের ক্ষুদ্রগোষ্ঠীদের মধ্যে দ্বন্দ্বকে উসকে দেওয়া হয়েছে; যা অঞ্চলটিকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে এবং এখন কুরে কুরে খাচ্ছে। এর মাধ্যমে সম্ভবত দুই মিলিয়ন শরণার্থী তৈরি হয়। পুরো অঞ্চলকে উত্তপ্ত করার এটি ছিলো অন্যতম একটা কারণ, এতে সাহায্য করেছিলো ব্রিটেন। সুতরাং, আমাদের মতো কিছু দেশ আছে, যারা শরণার্থী সৃষ্টি করছে, লাতিন আমেরিকায় এ সংখ্যা আরো বেশি।

কিছু গরিব দেশ আছে, যাদের শরণার্থীদের জন্য কিছু করার না থাকলেও তারা গ্রহণ করছে। লেবাননের কথাই ধরুন, যাদের মোট জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ সিরিয়ান শরণার্থী। পশ্চিমা সমর্থিতদের কর্মকাণ্ডেও শরণার্থী সৃষ্টি হচ্ছে ফিলিস্তিনে। আর এসব শরণার্থীতে ভরপুর জর্দান। তুরস্কেও আছে দুই মিলিয়ন শরণার্থী।

আবারও বলছি, কিছু দেশ আছে যারা শরণার্থী গ্রহণ করে। কিছু দেশ আবার উৎপাদন করে এবং তাদের গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। এই কাতারে আমাদের পাশাপাশি পশ্চিম ইউরোপও আছে। তবে পশ্চিম ইউরোপে সুইডেনের রেকর্ড ভালো ছিলো। সেখানে ৮০ লাখ মানুষের মধ্যে শরণার্থী রয়েছে মাত্র ৪০ হাজার, যা এক শতাংশেরও অর্ধেক। অথচ লেবাননের মতো গরিব দেশে মোট জনসংখ্যার ২৫ শতাংশই শরণার্থী। জার্মানির মতো একটি ধনী দেশে আট কোটি জনসংখ্যার মধ্যে ১০ লাখ হলো শরণার্থী এবং এ সঙ্কটকে কেন্দ্র করে তারা এখন ব্যাপক চাপে রয়েছে।

আফ্রিকা থেকেও শরণার্থীরা পালিয়ে যাচ্ছে ইউরোপে। কিন্তু কেনো? এর সঙ্গে কি ইউরোপের কোনো সম্পর্ক আছে? আছে, সত্যিকারার্থেই আছে। কিন্তু আমরা সে আলোচনা তুলি না।

সূত্র : http:/ww/w.alternet.org/activism/noam-chomsky-propaganda-system-corporate-media-uses-dominate-society; retrievedon25.11.2016

সোহেল রানা, দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় সহ-সম্পাদক হিসেবে কর্মরত।

sohelmc@gmail.com

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন