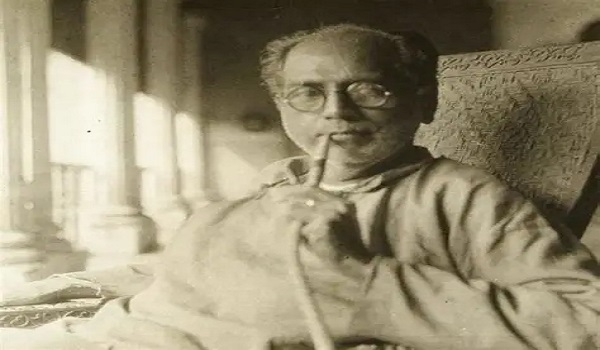

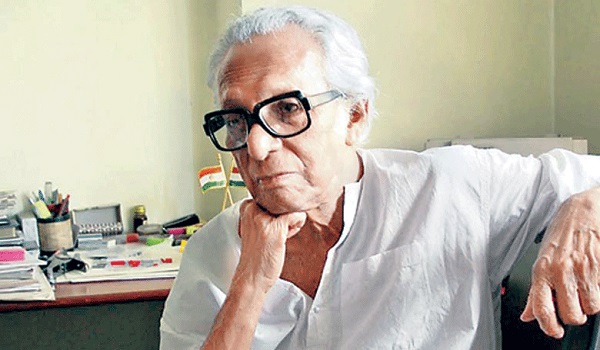

চিদানন্দ দাশগুপ্ত

প্রকাশিত ১৮ অক্টোবর ২০২৫ ১২:০০ মিনিট

অন্যকে জানাতে পারেন:

সিনেমার শতবর্ষ : উৎসব না শ্রাদ্ধবাসর?

চিদানন্দ দাশগুপ্ত

সিনেমা সম্পর্কে আমাদের দেশে ব্যাপক চেতনা জাগ্রত হয়েছে খুব অল্পদিন। চলচ্চিত্রের শতবর্ষ উদ্যাপন করার জন্য নানা ক্রিয়াকর্ম পৃথিবীর অন্যান্য বহু দেশে অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছে। ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে এবং অনেক ভারতীয় সংস্থার সহযোগিতা নিয়ে আশিস রাজাধ্যক্ষ ও পল উইলেমেন ‘এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ইন্ডিয়ান সিনেমা’ প্রকাশ করেছেন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে। সরাসরি চলচ্চিত্র শতবার্ষিকী-বিষয়ক না হলেও ঠিক এই সময় এমন গুরুত্বপূর্ণ এক প্রচেষ্টাকে শতবর্ষ উদ্যাপনেরই একটি বিশিষ্ট অঙ্গ বলেই ধরে নেব। বোম্বাইতে সদ্য অনুষ্ঠিত চলচ্চিত্র উৎসবেও শতবর্ষপূর্তি নিয়ে নানা আলাপ-আলোচনা হয়েছে। কিন্তু তার অধিকাংশই হুজুগের মতো। যেমন, চলচ্চিত্র উৎসবের সময়ই ‘সিনেমা সিনেমা ১০০’ বলে সুভাষ ঘাই-এর বিশাল তামাসাটি। আমাদের চলচ্চিত্রবোধ যে কত সীমিত এবং তার মধ্যে চলচ্চিত্রের আন্তর্জাতিক সত্তা সম্বন্ধে বোধ কত কম, তার নজির হয়ে রইল বিশাল ব্যয়ে নির্মিত এই অনুষ্ঠান। কয়েক কোটি টাকা খরচ করে, পঁচিশ হাজার লোক নিয়ে সন্ধে সাতটা থেকে রাত্রি একটা অবধি যে বিশাল সমাবেশ হয়েছিল, সেই অনুষ্ঠানটি ছিল পরিকল্পনার দিক থেকে দুর্বল, হাস্যকর উপস্থাপনার দিক থেকেও। সমস্ত জিনিসটা যেন হিন্দি সিনেমার একশো বছর হয়ে দাঁড়ায়, সর্বভারতীয় সিনেমার একশো বছরও নয়। কারণ, সেই অনুষ্ঠানে দক্ষিণ ভারত প্রায় অনুপস্থিত, বাংলার কোনও স্থানই নেই। এমনকি সত্যজিৎ রায়েরও নামোল্লেখ নেই! যেসব রাজ্যে বঞ্চিত-জনগোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশের সুযোগ সীমিত, সেসব রাজ্যে যতটুকু যা ব্যতিক্রমী কাজ হয়েছে চলচ্চিত্রে—তার কোনও চিহ্ন পর্যন্ত নেই বোম্বাইয়ের সে-অনুষ্ঠানে! উদাহরণ হতে পারে মণিপুর রাজ্য।

মণিপুরে যে উল্লেখযোগ্য ছবি তৈরি হয়েছে, সেই কাজের মাধ্যমেই মণিপুরবাসীর মনোভাব একটু-আধটু জানা যায়—এই বিষয়টাও যে ওই অনুষ্ঠানের অন্তর্গত হতে পারে, সেই চিন্তাটাও বোধহয় কর্মকর্তাদের মাথায় আসেনি। তাঁরা যে সমস্ত ছবি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, সেগুলো সবই হিন্দি ছবি। ব্যতিক্রম প্রায় নেই বললেই হয়। এই ব্যাপারটিকে এতটা বিস্তারে বলছি, কারণ, এই ঘটনাকে আমি একটিমাত্র বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখছি না। চলচ্চিত্রের যেটি প্রধান রাজপথ, মেনস্ট্রিম, সেই রাজপথের মনোভাবটি এইসব ঘটনার মাধ্যমে ফুটে ওঠে। সেই মনোভাব অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক। প্রাদেশিকতার গরিমায় সুড়সুড়ি দেওয়া বই আর কিছু নয়।

এরই সঙ্গে আর একটি দিকও লক্ষণীয়। বিগত শতাব্দী জুড়ে বহু প্রযোজক, পরিচালক অনেক টাকা রোজগার করেছেন ফিল্ম বানিয়ে, কিন্তু কখনও নিজেদের ছবিগুলিও সংরক্ষণ করার জন্য কিছুই ভাবেননি। সংরক্ষণ করার প্রয়োজনটা তাঁদের মাথায় আসেনি, কারণ, তাঁরা নিঃসন্দেহ ছিলেন যে তাঁদের কাজ সম্পূর্ণই মূল্যহীন। সুতরাং সেই মূল্যহীনতার প্রমাণ ভবিষ্যতের কাছে তুলে ধরার জন্য তাঁরা কোনও প্রয়াস করবেন না—এটাই স্বাভাবিক। এর ব্যতিক্রম আমি জানতাম জে বি এইচ ওয়াডিয়া—যিনি তাঁর ছবিগুলোকে যত্ন করে রেখেছিলেন। এরকম অন্য কোনও নজির আমার জানা নেই। যতদিন না ভারত সরকার এগিয়ে এসে জাতীয় ফিল্ম সংগ্রহশালা তৈরি করলেন, ততদিন পর্যন্ত ভারতীয় ফিল্মের পরম্পরাকে বাঁচিয়ে রাখার কোনও প্রচেষ্টাই দেখা যায়নি। ভারতীয় চলচ্চিত্রের বাণিজ্যিক মহলের প্রবণতা যে কতটা উৎকট, তার প্রমাণ আমরা দেখতে পাই সত্যজিৎ রায়ের ছবির সংরক্ষণের দৈন্যে। প্রযোজক-পরিবেশকরা এদিকে নজর দেননি বলেই তাঁর অনেক ছবির অবস্থা আজ বিপন্ন। মাত্র দেড় লক্ষ টাকা লগ্নি করে ‘পথের পাঁচালী’ থেকে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছে, কিন্তু এতদিন ধরে সরকারের মনে হয়নি যে ছবিটার মূল নেগেটিভের সর্বনাশ হওয়ার পূর্বেই তার একটি কপি নেগেটিভ যথাসময়ে করে রাখা যেতে পারত। অতএব দেখা যাচ্ছে, চলচ্চিত্রের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে যতটুকু কথাবার্তা বলা হচ্ছে, তার অধিকাংশই অর্থহীন। আসলে মুখরোচক খবর বলেই শতবর্ষ নিয়ে এ মাতামাতি।

চলচ্চিত্র এসেছিল পশ্চিম থেকে। এর উদ্ভব করেছিলেন পশ্চিমের বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য ছিল, কী করে গতিকে ছবিতে ধরে রেখে সেই ছবি দিয়ে পরবর্তীকালে গতির নানা দিক বিশ্লেষণ করা যায়। যেমন, ছুটন্ত ঘোড়ার চারটে পা-ই একসঙ্গে মাটি ছেড়ে ওঠে কিনা, এটা সে সময় একটা গবেষণার বিষয় ছিল। গ্রহ-তারার আপেক্ষিক সরণ বোঝার জন্যও জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই চলমান চিত্রকে ব্যবহার করতেন। এসবের মধ্যে থেকেই চলচ্চিত্রের জন্ম। ক্রমশ মানুষ চলচ্চিত্রের মধ্যে গল্প বলার ক্ষমতা ও বিনোদনের উপায় আবিষ্কার করে। এভাবেই চলচ্চিত্রের পরিণতিটা বদলে যায়। আমাদের দেশে চলচ্চিত্রের উদ্ভব একইভাবে হয়নি, বলাই বাহুল্য। উন্নত দেশে যে-যে কারণে চলচ্চিত্রের উদ্ভব হয়েছিল, সেই কারণগুলি আমাদের দেশে অনুপস্থিত। কারণগুলি এখন কিছুটা দেখা দিলেও, সেই শুরুর দিনগুলিতে তা অনুপস্থিতই ছিল। শ্রমশিল্পে বিকশিত দেশে মানুষের নানারকম জ্যামিতিক বোধ একটা বিস্তৃত প্রান্ত পেয়েছে, একটা অন্যরকম ‘বেদ’ তার সংস্কৃতিতে এসেছে। যেমন, বিপরীত দিকে ছুটন্ত দুই এক্সপ্রেস ট্রেনে আলো এবং গতির দৃশ্য মানুষ শ্রমশিল্পের উন্নতির ফলেই দেখতে পেয়েছে। তার আগে এই দৃশ্য মানুষ কল্পনাও করেনি। উড়ানের মুহূর্তে বিমান থেকে দেখা মাটি সরে সরে দূরে নেমে যাওয়ার দৃশ্যও মানুষের অজানা ছিল বৈকি। এরকম অজস্র, অসংখ্য চিত্রকল্পের অভিজ্ঞতা আমাদের দেশে ছিল না। যন্ত্রশিল্পের আয়োজনেই বহু নতুন সৌন্দর্যবোধও গড়ে উঠেছে, যা প্রাকৃতিক নয়। এসব দৃশ্য তো বারবারই আসে চলচ্চিত্রে। যন্ত্রশিল্পের ক্ষমতায় আটকে-থাকা মানুষের কল্পনার সঙ্গে কৃষিনির্ভর মানুষের দৃষ্টির একটা বিরাট তফাৎ থাকে। ভারতে এই তফাতের চেহারা গত একশো বছরে খুব একটা পালটায়নি, কেননা আজও ভারতবর্ষের পঁচাত্তর শতাংশ মানুষ কৃষিনির্ভর। যন্ত্রশিল্প ও বিভিন্ন পরিষেবা শিল্পে (যেমন, সংযোগ বিজ্ঞান, কম্পিউটার ইত্যাদি) ভারতবর্ষে যত লোক কাজ করেন, সামগ্রিক জনসংখ্যার তুলনায় সেটা নগণ্য। চলচ্চিত্রও ভারতীয় শহরেই আবদ্ধ থেকেছে, গ্রামাঞ্চলে চলচ্চিত্র নেই। কাজেই চলচ্চিত্র সারা পৃথিবীর মানুষের জীবনে কী ভূমিকা নিয়েছে, সেটা শুধু আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা সম্ভব নয়। এদেশের চলচ্চিত্র এমন অনেক ভূমিকা নিয়েছে, যেগুলো সারা পৃথিবীতে নেই। যেমন, এদেশে গান শোনার একটা অন্যতম জায়গাই হল সিনেমা। গ্রাম থেকে যাঁরা শহরে এলেন বসবাস করতে, তাঁরা লোকসঙ্গীতের যে ধারাকে গ্রামে ফেলে এসেছিলেন, তারই একটি শহুরে বিকল্প হিসেবে বেছে নিলেন সিনেমার গানকে।

সিনেমায় গানের এই বাধ্যতামূলক ব্যবহারের ফলে সারা পৃথিবীর সিনেমার ভাষা থেকে সরে এসেছে ভারতীয় সিনেমা। পৃথিবীর যে কোনও শিল্পোন্নত দেশে গান শোনার ব্যবস্থা এত প্রচুর, যে গানের জন্য সিনেমা হলে যাওয়ার কোনও দরকার পড়ে না। গল্প শোনানোর যেসব লোকায়ত রীতি ছিল—যথা : পাঁচালি, যাত্রা, ইত্যাদি, সেসবেরই শহুরে-বিকল্প হয়ে উঠল এদেশের সিনেমা। লোকনাটকের অভিনয় শহরে দেখার সুযোগ হত না বলেই মানুষ এই বিকল্প ব্যবস্থার সমাদর করতে বাধ্য হয়েছে। অর্থাৎ, যে অবস্থার মধ্যে আমাদের সিনেমা তৈরি হয়েছে, সেই অবস্থাটাই ভিন্নজাতের। তার ফলে সিনেমাটাও হচ্ছে ভিন্নজাতের। এই সিনেমা ততদিনই টিকে থাকে, যতদিন সেটা বন্দি থাকে নিজস্ব ঘেরাটোপের মধ্যেই। অনুন্নত দেশে তৈরি, অনুন্নত দেশের মতো করে তৈরি ছবি মাঝেমাঝে অন্য অনুন্নত দেশে যাবে—কিন্তু তার ভাষা, তার রসগ্রাহী জগৎটা সারা পৃথিবী আলাদা থাকবে—এটুকুই চেয়েছি আমরা।

এখানে জাপানের সঙ্গে তুলনা করা যায়। জাপানি ছবির একটা জাপানি চরিত্র থাকে, সেটা কেবলমাত্র অভিনেতাদের চেহারার বৈশিষ্ট্য নয়। ছবি দেখেই বোঝা যায় যে এর চলচ্চিত্ররীতিই জাপানি। অথচ সেটা সারা পৃথিবীর লোকের সামনে ফেললে তাদের বুঝতে কোনও অসুবিধে হয় না। কারণ, ওই সিনেমার ভাষাটি আন্তর্জাতিক, আর আমাদের সিনেমার ভাষাটি অপভ্রংশ। তাই সেটা সারা পৃথিবী বুঝতে পারে না। পৃথিবীর চলচ্চিত্রের মূল ভাষা থেকে সরে এসেছি বলেই সারা পৃথিবীর চলচ্চিত্র আমাদের অনেকের মনেই কোনও বিশেষ ভাবনা তৈরি করে না। সেটাই স্বাভাবিক। কারণ এই স্বয়ংসম্পূর্ণ অথচ অপভ্রংশ-ভিত্তিক চলচ্চিত্র ব্যবস্থায় বিদেশি ছবি খুব কমই আসে, যা আসে তা-ও অনেকটাই নিকৃষ্ট মানের। বিদেশের শ্রেষ্ঠ কাজগুলি ফিল্ম-উৎসব ছাড়া দেখতে পাওয়ার কোনও সুযোগ নেই। অতএব, পৃথিবীর চলচ্চিত্রের ধারা, বিবর্তন, ইতিহাস, ভবিষ্যৎ নিয়ে আগ্রহ—এসবই এদেশে জাতে আলাদা। এই ফারাকের দরুনই চলচ্চিত্র শিল্পের শতপূর্তি আমাদের কাছে গৌণ ঘটনা। তারই মধ্যে কারও কারও মনে একটা চিন্তা দেখা দিয়েছে। চলচ্চিত্রের শর্তবর্ষ পূর্তি মানে কিন্তু শুধু অতীত-চর্চা নয়। বর্তমানের চর্চা, ভবিষ্যতেরও চর্চা। ল্যুমিয়ের-এর তোলা সেই ট্রেন এগিয়ে আসার দৃশ্য থেকে একশো বছরের ব্যবধানে কিওসলস্কির ছবি, সত্যজিৎ-গদার-বার্গম্যানের চলচ্চিত্রে এসে পৌঁছনোর এই বিবর্তনটা অনেকখানি, এই পরিবর্তন হতে সাহিত্যে অনেক বেশি সময় লেগেছে। কারণ, চলচ্চিত্রচর্চার সময়টাই হচ্ছে গতির সময়। তবে এই পরিবর্তনের সময়টা যদি এতটাই সঙ্কুচিত হয়ে থাকে, তাহলে চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ কী?

চলচ্চিত্রে যা বলার ছিল, সেটা কি বলা হয়ে গেছে? এটা একটা চিন্তার বিষয়। শঙ্কা হচ্ছে অনেকের, হয়ত এই শতবর্ষপূর্তি উৎসবেই শ্রাদ্ধবাসর হয়ে উঠতে পারে। কিওসলস্কি বলেছেন যে তিনি আর ছবি করবেন না। কারণ, আর কিছুই তাঁর বলার নেই! গোটা সিনেমাই কি তাই বলবে? প্রশ্নটা উঠছে, কারণ ‘গতিশীল চিত্র’ আর ‘চলচ্চিত্র’—এই দু’য়ের মধ্যে একটা তফাত আছে। সিনেমা আর টেলিভিশনের মধ্যে যে তফাত। দুটোই ‘মোশন’ পিকচার। অথচ দুটোর জাত আলাদা, টেলিভিশন হল বাড়ির একটা আসবাব, আমি তার নিয়ন্ত্রক, তার থেকে আমি আয়তনে অনেক বড়। সে আমার অনেক সেবক-যন্ত্রের একটি। কিন্তু একটা বই টানা পড়ার জন্য যে মনোযোগ দাবি করে, অন্ধকার বিরাট ঘরে বিশাল পর্দায় ছবি যে নিবেশ দাবি করে—সেই মনোযোগ টেলিভিশন কখনই টানতে পারে কি?

দ্বিতীয়ত টেলিভিশন দেখে দুজন, অথবা আরও বেশি মানুষের একেকটি পরিবার। কিন্তু সিনেমা হলে একই দৃশ্য দেখে একসঙ্গে অভিভূত হচ্ছেন হাজার মানুষ। অন্ধকার, শব্দহীন সিনেমা হলই আমাদের স্বপ্ন-জগতে নিয়ে যাওয়ার মানসিক প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করে দেয়। সেই জগতে চলচ্চিত্রের দৃশ্য আমাদের চেতন-অবচেতন থেকে উঠে আসা আত্মবোধকে সমৃদ্ধি দেয়। টেলিভিশন থেকে সেটা পাওয়া অসম্ভব। চলমান চিত্রের পুরো ব্যাপারটাই যদি আমার ঘরের একটা ছোট্ট যন্ত্রে চলে আসে, তাহলে বাস্তব কল্পনায় মেশানো যে অভিজ্ঞতা গত একশো বছরে তৈরি হল, সেটা কি চিরকালের জন্য বিদায় নেবে? টেলিভিশন-ভিডিওর বিশাল দর্শকসমাজের প্রয়োজনকে সমচেতনার এক ঢালাও প্রকরণের মধ্যে নিয়ে যাওয়া ব্যবসায়িক দিক থেকে নিশ্চয়ই লাভজনক। কিন্তু সাহিত্য যদি বলে যে দুনিয়াসুদ্ধ সব মানুষের আধুনিক বটতলা সেবন করাই লাভজনক, তাহলে কি সভ্যসমাজ এ কথা মেনে নেবে? বলবে যে উন্নত সাহিত্যকে চিরতরে বিদায় দেওয়া যাক? চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও ঠিক একই প্রশ্নই ওঠে। তাহলে কি চলচ্চিত্র খুব অল্প সংখ্যক লোকের জন্যেই অবশিষ্ট থাকবে? তাহলে তার পূর্ণতা আসবে কী করে? কারণ, চলচ্চিত্র যেরকম ব্যয়সাধ্য মাধ্যম, তাতে অল্প মানুষের চাহিদা যোগাতে তার নির্মাণ সম্ভব হবে না। আজকের পৃথিবীতে সত্যজিৎ রায়ের ছবি তৈরি হতে পারে, কারণ বিনোদনের জন্য চলচ্চিত্র তৈরি করার একটা বিপুল ব্যবস্থা বহাল রয়েছে। আর সেগুলো রয়েছে বলেই অল্পসংখ্যক অন্যরকম ছবিও তৈরি হতে পারছে। অথচ ছবি তোলার ব্যাপারটা ভীষণ সহজ হয়ে গেছে। আধ কিলো ওজনের ক্যামেরা দিয়ে যে কেউ ভিডিও তুলতে পারেন, সে ছবি রসোত্তীর্ণও হতে পারে, কিন্তু হচ্ছে না। কেন? কারণ লোকে ওই ক্যামেরা দিয়ে ছেলেপুলের ছবি তোলে। খাঁচায় পোরা বাঘ-সিংহের ছবি তোলে। কিন্তু সিনেমার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ভিতরে নিহিত সৌন্দর্যবোধের চর্চা তাতে হয় না। যদি হত, তাহলে জঁ কক্তোর একটা কথা আজ সত্যি হত। তিনি বলেছিলেন, সিনেমা তখনই যথার্থ শিল্প হয়ে উঠবে, যখন কলমের মতো করে তা দিয়ে লেখা যাবে। এখন সেটা হওয়ার উপায় মানুষের মুঠোর মধ্যেই রয়েছে, কিন্তু সেটা ব্যবহার হচ্ছে না। সেই তাগিদটাই অনেকক্ষেত্রে নেই। অসম্ভব নয় যে এই শতাব্দীতে প্রচলিত অবয়বেই সিনেমার স্বাদ পেতে চাইবে ভবিষ্যতের মানুষ। সেই চাওয়ার জোরেই বেঁচে থাকবে দু ধরনেরই চলচ্চিত্র। আবার তা না চাওয়াটাও অসম্ভব নয়। শতবর্ষের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে চলচ্চিত্রের অতীত যেমন জানবার বিষয়, ভাবনার উপাদান—ভবিষ্যতও তাই।

দায়স্বীকার : এই লেখাটি অপর্ণা সেন সম্পাদিত ‘সানন্দা’ ৯ম বর্ষ, ১৫শ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫ থেকে নেওয়া।

লেখক : চিদানন্দ দাশগুপ্ত, প্রখ্যাত চলচ্চিত্র সমালোচক, নির্মাতা, ইতিহাসবিদ, ভারতের চলচ্চিত্র আন্দোলনের পথিকৃৎ এবং কোলকাতা ফিল্ম সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন