হিরু মোহাম্মদ

প্রকাশিত ১৩ অক্টোবর ২০২৫ ১২:০০ মিনিট

অন্যকে জানাতে পারেন:

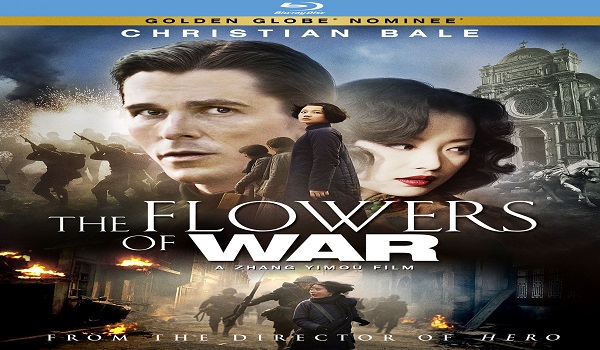

'দ্য ফ্লাওয়ারস অব ওয়ার'-এর গল্পটা যৌনকর্মীদের নয়, ক্ষমতার

হিরু মোহাম্মদ

ঐতিহাসিক ঘটনার চলচ্চিত্রে সত্য ও বাস্তবতা

প্রতিটি বস্তুর সঙ্গে বস্তু, ভাবের সঙ্গে ভাব, চিন্তার সঙ্গে চিন্তার প্রতিনিয়তই দ্বন্দ্ব চলছে, চলবে। এর মধ্য দিয়েই মানবসমাজ পরিবর্তন হয়, এগিয়ে যায়; এটাই মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মূল কথা। সেই হিসেবে প্রতিটি বস্তু, বিষয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিরাজমান। ইতিহাস নিয়েও এ দ্বন্দ্ব চলে। ইতিহাসে কী থাকবে, কী থাকবে না কিংবা কীভাবে থাকবে—এর সবই দ্বন্দ্বের বিষয়। অন্যদিকে আবেগ, অনুভূতি, কল্পনা, ভালোবাসা, স্বপ্ন, আকাক্ষা, ভবিষ্যতের মতো বিষয় ইতিহাসে থাকবে, নাকি ইতিহাস হবে একেবারে সাচ্চা সত্যের সমাহার, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। ১৯ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্কিমচন্দ্র একজোটে ইতিহাস লেখার ডাক দেন, এটা প্রমাণ করতে যে, ভারতের ইতিহাস সুদীর্ঘ। তাতে উঠে আসে ভারতবর্ষ থেকে বাংলার ছোটো গ্রামের ইতিহাস, ভাষার ইতিহাস থেকে শিল্পের ইতিহাস; কোনো কিছুই বাদ পড়ে না তাতে। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় ‘মহাভারত’, ‘রামায়ণ’, ‘পুরাণে’র মতো ইতিহাসের প্রাচীন গ্রন্থ নিয়ে। বঙ্কিম প্রমুখ লেখকরা ওই গ্রন্থগুলোকে ইতিহাস বলতে রাজি হলেও এগুলো থেকে কল্পনা বাদ দেওয়ার পক্ষে অবস্থান নেন। বঙ্কিমের মতে, ‘কল্পনা বাদ দিয়ে যা বাঁচল, তাই আসল ইতিহাস।’১ বঙ্কিম মানতেন, কল্পনা ঐতিহাসিক নিয়ম দ্বারা নির্দেশিত হতে পারে, ইতিহাস কখনোই কল্পনার দ্বারা হতে পারে না।

এদিকে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বঙ্কিমের পথ ধরে হাঁটেননি। তার মতে, ‘আমাদের অলঙ্কারশাস্ত্রে নয়টি মূলরসের নামোল্লেখ আছে। কিন্তু অনেকগুলি অনির্বচনীয় মিশ্র রস আছে, অলঙ্কারশাস্ত্রে তাহার নামকরণের চেষ্টা হয় নাই। সেই সমস্ত অনির্দিষ্ট রসের মধ্যে একটিকে ঐতিহাসিক রস নাম দেওয়া যেতে পারে।’২ রবীন্দ্রনাথ এও মানতেন কাব্য ও ইতিহাস পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। একটা ছাড়া অন্যটির পরিপূর্ণতা পায় না। তাই তিনি বলতেন, ‘... যে ব্যক্তি ইতিহাস পড়িবার সুযোগ পাইবে না, কাব্যই পড়িবে, সে হত্যভাগ্য। কিন্তু যে কাব্য পড়িবার অবসর পাইবে না, ইতিহাস পড়িবে, সম্ভবত তাহার ভাগ্য আরও মন্দ।’৩ ইতিহাস নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের বাইরে ভিন্ন মতও আছে। ১৯৮০’র দশকে রণজিৎ গুহ, গৌতম ভদ্র, পার্থ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ঐতিহাসিক ও গবেষকরা ইতিহাসকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা শুরু করে। তারা বুঝতে চেষ্টা করে, আমরা যে ইতিহাস পড়ি, চর্চা করি, লালন করি, তা আসলে সমাজের গুটিকয়েক মানুষের ইতিহাস। সমাজের সিংহভাগ মানুষ এখানে অনুপস্থিত। অথচ বাস্তবতা হলো এ মানুষগুলোই রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক নানা কাজের মধ্য দিয়ে নীরবে ইতিহাস নির্মাণ করে। কিন্তু তাদের নাম কখনো ইতিহাসের পাতায় উঠে আসে না। সাধারণ মানুষের এই ইতিহাসকে তুলে ধরতে রণজিৎ গুহ, গৌতম ভদ্রসহ অন্যান্য গবেষকরা চর্চা শুরু করে নিম্নবর্গের ইতিহাস নামে নতুন এক ইতিহাসের।

ইতিহাস, এর বিষয়বস্তু ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে যতো মত-পথ থাকুক না কেনো, এ কথা মানতে হয়, ইতিহাস লেখার পিছনে অন্যতম কারণ হিসেবে হাজির থাকে স্বার্থ। যুগে যুগে কোনো বিশেষ স্বার্থকে কেন্দ্র করেই ইতিহাস লেখা হয়েছে। এই স্বার্থ কখনো ব্যক্তিগত, কখনোবা কোনো জাতির কিংবা দেশের। তবে একই বিষয়কে কেন্দ্র করে একাধিক ইতিহাস রচনা হতে পারে, হয়েছেও। কিন্তু কোন ইতিহাস টিকে থাকবে তা ইতিহাসের মধ্যে থাকে না, এটা নির্ধারণ করে ক্ষমতা। যুগে যুগে ইতিহাস সবসময় বিজয়ীদের কথা বলেছে। পরাজিত ও ক্ষমতাহীনদের আশ্রয় ইতিহাসের পাতায় হয়নি। তাই ক্ষমতাবান ও বিজয়ীরা নিজেদের মতো করে রঙ, মশলা দিয়ে ইতিহাস রচনা ও তার চর্চা করে। তাতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ক্ষমতাবানদের কোনো ভুলত্রুটি থাকে না।

কেবল লেখালেখির মাধ্যমেই যে এই ইতিহাস নির্মাণ হয়, তা নয়। অন্যান্য শিল্পমাধ্যমও প্রতিনিয়ত ইতিহাস নির্মাণ করে যাচ্ছে। চিত্রকলা, ভাস্কর্য, সঙ্গীত, মঞ্চনাটকের মতো তেমনই এক শিল্পমাধ্যম চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্র নিজেই এক ইতিহাস। চলচ্চিত্র সবসময়ই কোনো না কোনো সময়কে তুলে ধরে। এর সঙ্গে উঠে আসে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক নানা বিষয়। যা দর্শককে সেসময়ের সমাজের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ধারণা দেয়। সেটা হতে পারে সমাজের কোনো বাস্তবতা, আবার নির্মাতার বানানো কোনো নিজস্ব বাস্তবতা। দৃশ্যমানতার কারণে অন্যান্য মাধ্যমের চেয়ে চলচ্চিত্রে ধারণ করা ইতিহাস দর্শকের কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য ও প্রাণবন্ত করে উপস্থাপন করা যায়। কারণ চলচ্চিত্রে শব্দ, আলো, সঙ্গীত, আবহসঙ্গীত, চরিত্র প্রভৃতি দিয়ে যেকোনো বিষয়কে বাস্তবের যতোটা কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া যায়, তা আর অন্য কোনো মাধ্যম দিয়ে সম্ভব নয়।

যদিও চলচ্চিত্র নিজে একধরনের বাস্তবতা নির্মাণ করে; তার পরও বিশেষ কোনো চলচ্চিত্রে যখন ‘সত্য ঘটনা অবলম্বনে’, ‘সত্য ঘটনার ছায়া অবলম্বনে’, ‘ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে’ নির্র্মিত বলে ঘোষণা করা হয়, তখন তা দর্শকের কাছে একটু বেশিই গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। একই ঘটনা ঘটে ‘সত্য’ ও ‘বাস্তব’ ঘটনা অবলম্বনে সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রেও। মনে করা হয়, এই ধরনের সাহিত্যে যা তুলে আনা হয়েছে, তা সত্যিই ঘটেছে। এই সাহিত্য থেকে কখনো চলচ্চিত্র নির্মাণ হলে তা একধরনের নতুন মাত্রা পায়। কারণ প্রথমত, সত্য হিসেবে তা মাথায় থাকে; দ্বিতীয়ত, চলচ্চিত্রের দৃশ্যমানতা; সঙ্গে আবহসঙ্গীত, শব্দের ব্যবহার। সবমিলিয়ে তা দীর্ঘ সময় ধরে দর্শক-নির্মাতার চিন্তার জগতে থাকে। তেমনই এক চিনা চলচ্চিত্র দ্য ফ্লাওয়ারস অব ওয়ার। যা জেলিং ইন-এর (Geling Yan) উপন্যাস ‘থার্টিন ফ্লাওয়ারস অব নানজিং’ অবলম্বনে নির্মিত। প্রথম দেখাতেই চলচ্চিত্রটা নিয়ে একধরনের ভালোলাগা এবং সেই সঙ্গে ইতিহাস, সত্য, বাস্তবতা ও তার উপস্থাপন নিয়ে সংশয়ও কাজ করেছে। সেই ভালোলাগা ও সংশয় থেকেই এ আলোচনার শুরু। দ্য ফ্লাওয়ারস অব ওয়ার নিয়ে আলোচনার আগে এর নির্মাতা সম্পর্র্কে দু-চার কথা জেনে নেওয়া যাক।

প্রজন্মের হাল যখন ইমৌ’র হাতে

জনসংখ্যা ও আয়তনে প্রাচ্যের বড়ো দেশ চিনে প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শন হয় ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে। এরপর চিন নিয়মিত ফ্রান্স ও আমেরিকা থেকে আমদানি করা চলচ্চিত্র প্রদর্শন করতে থাকে। দীর্ঘদিন এভাবে চলতে থাকলেও, তারা কেনো জানি নিজেরা চলচ্চিত্র নির্মাণে হাত দেয়নি। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে এসে চিনে নির্মাণ হয় প্রথম চলচ্চিত্র টিং-চুন মাউনটেন। এর পর নিয়মিত চিনে চলচ্চিত্র নির্মাণ হতে থাকে। তবে চলচ্চিত্রের বিকাশ ছিলো মন্থর। অন্যান্য দেশে যেখানে চলচ্চিত্র এগিয়েছে প্রাযুক্তিক উন্নয়ন, বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, সেখানে চিনে এর বিকাশ হয়েছে নির্মাতাদের হাত ধরে। সাধারণত এই নির্মাতাদের কার্যকাল ধরে বিভিন্ন প্রজন্মে ভাগ করা হয়। শুরু থেকে নির্বাক যুগ শেষ হওয়া পর্যন্ত চিনা চলচ্চিত্রের নির্মাতাদের বলা হয় প্রথম প্রজন্ম।

সময়ের পরিক্রমায় চিনা চলচ্চিত্রে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রজন্ম এলেও বিশ্ব চলচ্চিত্রে তাদের কোনো নাম শোনা যায়নি। এতে অন্তরায় হিসেবে কাজ করেছিলো চিনা চলচ্চিত্রের প্রযুক্তি, কাহিনি ও বর্ণনারীতি; সঙ্গে রাজনীতিও। যুদ্ধবিগ্রহের কারণে চলচ্চিত্র নির্মাণে বাধা এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে একে ব্যবহারের ফলে তা দেশের ভিতরেই আবদ্ধ থাকে। এ ধারা চলতে থাকে মোটামুটি সাংস্কৃতিক বিপ্লব শেষ হওয়া পর্যন্ত।

মূলত ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পরে চিনা চলচ্চিত্রে নব যুগের সূচনা হয়। শিথিল হতে থাকে চলচ্চিত্র-নির্মাণে কড়াকড়ি। দীর্ঘদিনের অপেরাধর্মী চলচ্চিত্র বর্জন করে, বাস্তব ও জীবনধর্মী চলচ্চিত্র-নির্মাণ শুরু হয়। এ সময়ের চলচ্চিত্রে একদিকে যেমন উঠে আসে সনাতন সংস্কৃতি ও আধুনিক সংস্কারের মধ্যবর্তী সংঘাত, অন্যদিকে স্থান-কাল-চেতনায় আত্মানুসন্ধান। এছাড়া চলচ্চিত্রের কাহিনি, বর্ণনারীতি, শট, ক্যামেরা মুভমেন্ট ও কলাকৌশলগত নানা পরিবর্তন আনা হয়। ফলে চিনা চলচ্চিত্রের নিজস্ব নন্দনতত্ত্ব তৈরি হয়। ৮০’র দশকে চিনা চলচ্চিত্রে যারা এই নতুন ধারা সৃষ্টি করেছিলো তারাই পঞ্চম প্রজন্ম। তাদের চলচ্চিত্রগুলো ছিলো প্রথাগত কাহিনি এবং রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত। পঞ্চম প্রজন্মের হাত ধরে দেশটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র অঙ্গনে পদচারণা শুরু করে। এই প্রজন্মের নির্মাতারা প্রশংসিত-পুরস্কৃত হতে থাকে বিভিন্ন দেশ ও উৎসবে।

চিনা চলচ্চিত্রের পঞ্চম প্রজন্মের হাল যাদের হাতে ছিলো, তাদের অন্যতম ঝাং ইমৌ (Zhang Yimou)। দেশটির চলচ্চিত্রে নতুন ধারা সৃষ্টিতে তার অবদান গুরুত্বপূর্ণ। ৮০’র দশকে চিনা চলচ্চিত্রের যে সোনালি দিনের সূচনা হয়, তাতে অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেন ইমৌ। তার প্রায় প্রতিটি চলচ্চিত্র বিভিন্ন উৎসবে প্রদর্শিত এবং বাণিজ্যিকভাবে সফল হতে থাকে। বর্তমানেও তার চলচ্চিত্রের এই ধারা অব্যাহত রয়েছে।

১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ১৪ নভেম্বর চিনের সানস্কি প্রদেশে জন্ম নেওয়া ঝাং ইমৌ’র চলচ্চিত্রের জীবন গৌরবময় হলেও প্রথম জীবন সুখের ছিলো না। জীবনে শুরুর দিনগুলোতে পরিবারের সদস্যদের কাছে না পাওয়ার কষ্টের মধ্য দিয়ে যেতে হয় তাকে। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে পরিবারে আর্থিক সঙ্কট দেখা দিলে ইমৌ প্রথমবার স্কুল ছেড়ে শ্রমিক হিসেবে খামারে কাজ শুরু করেন। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে এসে তিনি দ্বিতীয় বারের মতো পড়াশোনা ছেড়ে কাজ শুরু করেন একটি সুতার কারখানায়। সেখানে দীর্ঘ সাত বছর কাজের সময় ইমৌ ছবি আঁকা ও ফটোগ্রাফিতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তার এই আগ্রহের মাত্রা একপর্যায়ে এতো প্রবল হয় যে, তিনি ‘বেইজিং ফিল্ম অ্যাকাডেমি’তে ভর্তির ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু বাধ সাধে তার বয়স। কথায় আছে, ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়। সেটাই ঘটে ইমৌ’র ক্ষেত্রে। সংস্কৃতি মন্ত্রীর কাছ থেকে নেওয়া বিশেষ অনুমতিপত্র এবং ফটোগ্রাফিতে ইমৌ নিজের কাজ দেখিয়ে সন্তুষ্ট করেন বেইজিং ফিল্ম অ্যাকাডেমি কর্তৃপক্ষকে। এরপর অ্যাকাডেমি কর্তৃপক্ষ সিনেমাটোগ্রাফি অনুষদে ইমৌ’কে ভর্তি করে নেয়। এখানে পড়াশোনার সময়ই পঞ্চম প্রজন্মের অনেক নির্মাতার সঙ্গে তার সখ্য গড়ে ওঠে। পরবর্তী সময়ে এরাই চিনা চলচ্চিত্রে পঞ্চম প্রজন্মের হাল ধরেছিলো।

‘বেইজিং ফিল্ম অ্যাকাডেমি’তে পড়ার সময় ইমৌ অন্যান্য সিনেমাটোগ্রাফারের সঙ্গে কাজ শুরু করেন। ডিগ্রি অর্জনের পর তিনি প্রধান সিনেমাটোগ্রাফার হিসেবে প্রথম কাজ করেন ঝাং জুন নির্মিত ওয়ান অ্যান্ড এইট (১৯৮৩) চলচ্চিত্রে। এটি হংকং চলচ্চিত্র উৎসবে বেশ সাড়া ফেলে। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে ইমৌ নিজ প্রদেশ সানস্কিতে ফিরে আসেন। সিনেমাটোগ্রাফি নিয়ে পড়াশোনা করলেও ইমৌ কেবল নিজেকে এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। কাজের দক্ষতা অর্জন করেছিলেন চলচ্চিত্রের অন্যান্য শাখায়। তার প্রমাণ মেলে উই টিয়ানমিঙ (we tianming) নির্মিত ওল্ড ওয়েল-এ (১৯৮৬) ইমৌ’র অভিনয় দেখলে। এই চলচ্চিত্রে ইমৌ প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন। ওল্ড ওয়েল-এ অভিনয়ের জন্য হংকং চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা অভিনেতার পুরস্কার পান তিনি। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে ইমৌ নির্মাতা হিসেবে পদার্পণ করেন রেড সরঙহাম দিয়ে। প্রথম চলচ্চিত্রেই তিনি করেন বাজিমাত। এটি দেশে ও দেশের বাইরে ব্যাপক সাড়া ফেলে, একই সঙ্গে নির্মাতা ও সমালোচকদের নজরে আসেন ইমৌ। রেড সরঙহাম ৩৮তম বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে গোল্ডেন বিয়ার অর্জন করে। এর পরের বছর তিনি নির্মাণ করেন কোডনেম কাউগার এবং ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে জু ডুউ। প্রথম চলচ্চিত্রের চেয়ে বেশি সাড়া জাগায় জু ডুউ। চিন থেকে বিদেশি ভাষার চলচ্চিত্র বিভাগে জু ডুউ অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডে প্রথম মনোনীত হয়। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে ইমৌ ১৬তম মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে জুরি বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হন।

জু ডুউ সাফল্যের পর ‘ওয়াইভস অ্যান্ড কনকিউবাইন’ উপন্যাস অবলম্বনে ইমৌ নির্মাণ করেন সারাইস দ্য রেড ল্যান্টার্ন (১৯৯১)। এর পরের বছর দ্য স্টোরি অব কিউ জু (১৯৯২)। এটি ব্যবসায়িকভাবে সফলতার পাশাপাশি ভেনিস উৎসবে গোল্ডেন লায়ন অর্জন করে। এরপর কমিউনিস্টদের রাজনীতি নিয়ে ইমৌ নির্মাণ করেন টু লিভ (১৯৯৪)। চলচ্চিত্রটি নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হয় এবং সরকার এটিকে নিষিদ্ধ করে। পরে অবশ্য টু লিভ কান-এ গ্রান্ড প্রিক্স জুরি পুরস্কার পায়।

ইমৌ ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে আধুনিক চিনকে তুলে আনার জন্য নির্মাণ করেন ব্ল্যাক কমেডিনির্ভর কিপ কুল। এতে তিনি নিজেও অভিনয় করেন। শুধু পেশাদার অভিনয়শিল্পী ও বিশেষ স্থানে চিত্র ধারণ করে ভালো চলচ্চিত্র নির্মাণ করা সম্ভব, তা তিনি বিশ্বাস করতেন না। তাই অপেশাদার অভিনয়শিল্পী ও স্থানীয় লোকেশনে দৃশ্য ধারণ করে নির্মাণ করেন নট ওয়ান লেস (১৯৯৯)। চলচ্চিত্রটি ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে গোল্ডেন লায়ন লাভ করে।

ইমৌ’র চলচ্চিত্র-নির্মাণের গতি যেনো বিরতিহীন। তিনি একে একে নির্মাণ করতে থাকেন দ্য রোড হোম (১৯৯৯), হ্যাপি টাইম (২০০০), হিরো (২০০২), হাউস অব ফ্লাইং ড্যাগারস (২০০৪), রিডিং অ্যালোন ফর থাউজেন্ডস অব মেলস (২০০৫), কার্স অব দ্য গোল্ডেন ফ্লাওয়ার (২০০৬), মুভি নাইট (২০০৭)। এর বেশিরভাগ চলচ্চিত্রই দেশে-বিদেশে পুরস্কৃত হয়। হিরো (২০০২) ব্যবসায়িক দিক থেকে চিনা চলচ্চিত্রে মাইলফলক সৃষ্টি করে। শুধু উত্তর আমেরিকা থেকে হিরো আয় করে পাঁচ কোটি মার্কিন ডলার; ফ্রান্সে সাত লক্ষের বেশি দর্শক প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে চলচ্চিত্রটি উপভোগ করে। একই সঙ্গে হিরো বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কারও পায়।

ইমৌ এখানেই শেষ করেননি। পর পর নির্মাণ করেছেন অ্যা ওম্যান গান অ্যান্ড অ্যা নুডলি শপ (২০০৯), অ্যান্ডার দ্য হার্থন (২০১০), দ্য ফ্লাওয়ারস অব ওয়ার (২০১১), কামিং হোম (২০১৪), দ্য গ্রেট ওয়াল (২০১৬)। দ্য ফ্লাওয়ারস অব ওয়ার তার জীবনের সবচেয়ে ব্যয়বহুল চলচ্চিত্র। এতে ৯০ দশমিক দুই মিলিয়ন ডলার খরচ হয়। এতো কিছুর পরও ইমৌ’কে বলতে শোনা যায়, ‘পরের চলচ্চিত্রটা আমার আরো ভালো হবে। আমি বরাবর এমন একটা স্ক্রিপ্টের খোঁজ করি, যা দর্শকের মন ছুঁয়ে যাবে; একই সঙ্গে সময়কেও ধরতে পারবে।’৪

দ্য ফ্লাওয়ারস অব ওয়ার-এর কথা

শু নামের এক মেয়েশিশুর স্মৃতিচারণায় উঠে আসে দ্য ফ্লাওয়ারস অব ওয়ার-এর কাহিনি। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে শুরু হওয়া দ্বিতীয় চিন-জাপান যুদ্ধে নানকিং শহরের পরিস্থিতি শু তুলে ধরেন। জাপানি সৈন্যের আক্রমণে নানকিং শহর তখন বিধ্বস্ত। চারদিকে শুধুই লাশ। জাপানি সৈন্যের হাত থেকে নারী-পুরুষ কারোরই রক্ষা নেই। ব্যাপক হত্যা ও ধর্ষণ চালাতে থাকে তারা। তাদের হাত থেকে রক্ষা পায় না মেয়েশিশুরাও। এমতাবস্থায় শু ও তার সঙ্গীরা আশ্রয় নেয় চার্চে। একই স্থানে আশ্রয়ের আশায় আসেন মার্কিন ব্যবসায়ী জন ও এক দল যৌনকর্মী।

একপর্যায়ে ওই চার্চে আক্রমণ চালায় জাপানি সৈন্যরা। প্রাণ বাঁচাতে যৌনকর্মীরা লুকিয়ে পড়লেও শু ও তার সঙ্গীরা জাপানি সৈন্যদের চোখের আড়াল হতে পারে না। সৈন্যরা নির্যাতন চালাতে শুরু করে তাদের ওপর। এদিকে মদ খেয়ে পোপের পোশাকে ঘুমিয়ে পড়া জনের ঘুম ভাঙে গুলির শব্দে। প্রথমে জন নিজের জীবন বাঁচাতে উদ্যত হলেও পরে পোপ সেজে শু’দের বাঁচানোর চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত দুই সঙ্গীর প্রাণের বিনিময়ে রক্ষা পায় শু’রা। তার পরও জাপানি কমান্ডারের চোখ পড়ে শু ও তার সঙ্গীদের ওপর। প্রথমে চার্চে প্রার্থনা সঙ্গীত শুনে কমান্ডার সন্তুষ্ট থাকলেও পরে তাদের ক্যাম্পে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানায়।

কমান্ডারের উদ্দেশ্য বুঝতে চার্চে আশ্রিতদের কষ্ট হয় না—শুধু প্রার্থনা সঙ্গীতই এ আমন্ত্রণের উদ্দেশ্য নয়! ওখানে গেলে নির্যাতনের পর তাদের শেষ পরিণতি হবে মৃত্যু। তাই শু ও তার সঙ্গীরা এভাবে মৃত্যুর চেয়ে আত্মহত্যায় উদ্যত হয়। শেষ পর্যন্ত জন, মো ও অন্যান্য যৌনকর্মীদের আশ্বাসে তারা আত্মহত্যার পথ থেকে ফিরে আসে। শু’দের পরিবর্তে সেখানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয় মো ও তার সঙ্গীরা। সমস্যা বাধে অন্য জায়গায়, জাপানি সৈন্যরা তাদের ক্যাম্পে যাওয়ার জন্য ১৩ মেয়েশিশুকে গণনা করে যায়; কিন্তু শু’রা ছিলো সংখ্যায় ১২ জন। এই পরিস্থিতিতে চার্চে থাকা কিশোর জর্জকে মেয়ে সাজানো হয়। এরপর জর্জ, মো ও তার সঙ্গীরা জাপানি সেনাদের পাঠানো ট্রাকে এগিয়ে যায় নির্মম এক জীবনের দিকে। অন্যদিকে পুরনো একটি ট্রাক কোনো রকমে মেরামত করে শু’দের সেখান থেকে শহরের বাইরে নিয়ে যেতে সক্ষম হন জন।

চিন-জাপান যুদ্ধ এবং চলচ্চিত্রের বাস্তবতা

২০ শতকে এশিয়ার সবচেয়ে বড়ো যুদ্ধের নাম দ্বিতীয় চিন-জাপান যুদ্ধ। এই যুদ্ধ পরিস্থিতি অবশ্য একদিনে তৈরি হয়নি। এর পিছনে কাজ করেছে দুই দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামরিক অবস্থা। একদিকে গণতান্ত্রিক, কমিউনিস্ট আন্দোলন; অন্যদিকে জাপানিদের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণসহ নানা ঘটনা চিনের রাজনীতিকে অস্থির করে তোলে। সঙ্গে অর্থনৈতিক ভঙ্গুর অবস্থা তো আছেই। এছাড়া জাপান সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এগিয়ে যায়। একপর্যায়ে জাপান উপনিবেশ স্থাপনের জন্য দৃষ্টি দেয় চিনের দিকে। ওদিকে প্রথম চিন-জাপান যুদ্ধের জের তো আছেই। মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের আক্রমণ চিন-জাপান যুদ্ধকে অনিবার্য করে তোলে। নিজ দেশ বা জাতিকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণের জন্য চিন-জাপান একে অন্যের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়। কিন্তু জাপানের প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষিত সামরিক বাহিনীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারছিলো না চিন। ফলে জাপানিদের হাতে নির্মমভাবে প্রাণ দিতে হয় চিনা জনগণকে। যদিও চিনাদের গেরিলা যুদ্ধ ও আত্মঘাতী হামলা জাপানিদের শঙ্কায় ফেলেছিলো; তবুও এ যুদ্ধের ভয়াবহতা এতো বেশি ছিলো, যা শুনলে শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে। যুদ্ধে চিনের প্রায় ২০ মিলিয়ন লোক নিহত হয়, আহত হয় আরো ১৫ মিলিয়ন। অন্যদিকে জাপান স্বীকার করে, এ যুদ্ধে তাদের চার লক্ষ ৮০ হাজার সৈন্য নিহত হয়েছে। যদিও চিন দাবি করে, এক দশমিক সাত মিলিয়ন জাপানি সৈন্যকে হত্যা করেছে তারা। যুদ্ধের স্থায়িত্বও অবশ্য কম নয়—আট বছর।

দীর্ঘ এ যুদ্ধে চিনের নানকিং শহরের চিত্র খণ্ডশ উঠে এসেছে দ্য ফ্লাওয়ারস অব ওয়ার-এ। শহরটির তিন লক্ষ মানুষের ওপর নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড চালায় জাপানিরা। তাদের মোকাবেলায় চিনা সৈনিকদের হাতে অবশ্য খুব বেশি অস্ত্র ছিলো না। তাই একপর্যায়ে তাদের আত্মঘাতী হামলার আশ্রয় নিতে হয়। একই সঙ্গে দেশ রক্ষায় শিশু ও নারীরা একযোগে যুদ্ধে অংশ নেয়। অবশ্য নারীরা যুদ্ধে উপস্থিত থাকলেও, তাদের সরাসরি অংশগ্রহণ ছিলো না। এ সবই পর্যায়ক্রমে উঠে আসে থাকে দ্য ফ্লাওয়ারস অব ওয়ার-এ। কিন্তু অবাক করা বিষয় হলো, বাস্তবে এতো মানুষের প্রাণহানি হয় যে যুদ্ধে, তার সেলুলয়েডিও উপস্থাপনায় সেই সাধারণ মানুষ নেই বললেই চলে।

অন্যদিকে চলচ্চিত্র জুড়ে জাপানিদের কোনো ইতিবাচক দিক উঠে আসে না। যদিও যুদ্ধের মাঠে ইতিবাচক দিক কম, তার পরও মানুষের মানবিকতা, আবেগ, সহনশীলতা সবসময় স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সক্রিয় থাকে। কিন্তু এখানে যে চিত্র উঠে এসেছে তা কেবলই চিনাদের ওপর নির্মম অত্যাচারের। এটার কারণও অবশ্য আছে—জাপান এ যুদ্ধে পরাজিত। আগেই বলা হয়েছে, ইতিহাসে যতো অপরাধ ওই পরাজিত, ক্ষমতাহীনদের। ইতিহাসে বিজয়ীদের কোনো অপরাধ থাকে না। যদি এ যুদ্ধে জাপান বিজয়ী হতো, তাহলে তাদের কোনো অপরাধ থাকতো না। তারা যতোই ধর্ষণ আর গণহত্যা করুক না কেনো। বিপরীতে চিনের যোদ্ধারা হতো অপরাধী। জয়-পরাজয়ই নির্ধারণ করে দেয় ভালো-মন্দ, দেশপ্রেমী-যুদ্ধাপরাধী। সেই সূত্র ধরেই যুদ্ধের ইতিহাস সবসময় তৈরি হয়। দ্য ফ্লাওয়ারস অব ওয়ার-এ তা-ই হয়েছে। সব দোষ চেপেছে জাপানিদের ঘাড়ে। বাস্তবে এ যুদ্ধে চিনা কমিউনিস্টরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও চলচ্চিত্রে তা উঠে আসেনি। এটা হতে পারে, নির্মাতা ইমৌ সচেতনভাবে চিনের মানুষের মধ্যে কোনো দেয়াল তৈরি করতে চাননি।

যুদ্ধ ও নারী

যুদ্ধ মানে লড়াই, সংগ্রাম, সমর, রণ, বিগ্রহ। প্রতিটি শব্দেই ক্ষমতার বিষয়টি অন্তর্নিহিত। যুদ্ধে ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমেই পক্ষ-বিপক্ষ একে অন্যকে পরাস্ত করে। এতে মানুষের প্রাণনাশ, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিকসহ বিভিন্ন নেতিবাচক সমস্যা দেখা দেয়। তবুও ‘শান্তি’ প্রতিষ্ঠার ধুয়া তুলে নামে-বেনামে যুদ্ধ চলে, চলছে। এসব যুদ্ধের বেশিরভাগের পক্ষে-বিপক্ষে থাকে পুরুষ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, এই যুদ্ধের কোনোটাই কেবল পক্ষ-বিপক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, তৈরি হয়েছে তৃতীয় একটা পক্ষ—নারী। যদিও এই পক্ষের যুদ্ধ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রণক্ষেত্রে হয়নি। তবে পক্ষে-বিপক্ষের যুদ্ধে কাফফারা দিতে হয়েছে নারীদেরকেই। পক্ষের লোকেরা যখন পরাজিত হয়েছে, তখন বিপক্ষের যতো রাগ-ক্ষোভ, প্রতিহিংসা সবই চেপেছে নারীদের ওপর। তখন সব ছেড়ে নারীরাই যেনো হয়ে উঠেছে প্রতিপক্ষ। এমন যুদ্ধ খুঁজে পাওয়া দায়, যেখানে নারীরা নির্যাতনের শিকার হয়নি। যুদ্ধ, দাঙ্গাতে শুধু প্রতিপক্ষ নয়, পক্ষের পুরুষ দ্বারাও নারীরা নির্যাতনের শিকার হওয়ার বহু নজির ইতিহাসে আছে। ফলে যুদ্ধের অপর নাম যেনো নারী নির্যাতন, ধর্ষণ; হোক না সেটা কোনো ‘পবিত্র’ যুদ্ধ। যুদ্ধ আর নারী নির্যাতন যেনো একসূত্রে গাঁথা। দ্য ফ্লাওয়ারস অব ওয়ার-এর যুদ্ধও ভিন্ন কিছু নয়। চলচ্চিত্র জুড়ে কেবলই নানকিং শহরে নারী নির্যাতনের চিত্র।

শুধু দ্য ফ্লাওয়ারস অব ওয়ার-এর রিপ্রেজেন্টেশনেই নয়, চিন-জাপান যুদ্ধের প্রকৃত চিত্র একই কথা বলে। এ যুদ্ধে শুধু নানকিং শহরেই জাপানি সৈন্যের হাতে ১০ হাজারের বেশি নারী ধর্ষণের শিকার হয়, যা ‘নানকিং ম্যাসাকার’ বা ‘নানকিং-এর ধর্ষণ’ নামে পরিচিত৫। চলচ্চিত্রে তা অবশ্য নানাভাবে উঠে এসেছে। কিন্তু চলচ্চিত্রের যে রিপ্রেজেন্টেশন তাতে মনে হয়েছে, যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য পুরুষেরা শক্তি, সাহস, বুদ্ধি ও অস্ত্র ব্যবহার করেছে, আর নারীরা শরীর। শরীরই নারীর একমাত্র পুঁজি! এই শরীর ‘বিলিয়ে’ দিয়ে তারা যুদ্ধে অবদান রাখে। এর বাইরে যুদ্ধে যেনো তাদের কোনো অংশগ্রহণ নেই! তাই নারীদেরকে বীর হিসেবে দেখা যায় না। এ কথা অবশ্য সব দেশের সব যুদ্ধেই প্রযোজ্য; বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রেও। যে যুদ্ধে সবকিছু বাজি রেখে মৃত্যুবরণ করে পুরুষরা উপাধি পায় মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে। আর নারীদের কপালে জোটে ‘বীরাঙ্গনা’ বা ‘নির্যাতিত নারী’ উপাধি। যদিও বাংলার নারীরা প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলো। নির্মাতা ইমৌও এই ডিসকোর্সের বাইরে যেতে পারেননি। তাই যুদ্ধে চিনের মেয়েশিশু থেকে যৌনকর্মীদের সবার অবদান তুলে ধরেন শরীর ‘বিলিয়ে’ দেওয়ার মধ্য দিয়ে!

সমাজের চোখে ‘পতিতা’, ‘পতিতা’র চোখে সমাজ

যুদ্ধের নির্মমতায় জীবন বাঁচাতে যৌনকর্মী মো ও তার সঙ্গীরা চার্চে আশ্রয় নিতে চায়। তাদেরকে সেখানে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়। পরে তারা একপ্রকার জোর করেই চার্চে ঢোকে। কিন্তু চার্চে থাকা শিক্ষার্থীরা তাদের ভালোভাবে গ্রহণ করে না। যুদ্ধে যেখানে হাজারো মানুষের মৃতদেহ রাস্তায় পড়ে আছে; চিনাদের খুঁজে খুঁজে হত্যা করছে জাপানি সৈন্যরা; পুরো শহর ধ্বংসস্তুপ—তার পরও শুধু যৌনকর্মী হওয়ার কারণেই মো’দের প্রতি এ আচরণ। পরিস্থিতি এমন হয় যে, ছোটো ছোটো শিক্ষার্থীরাও এদের পাপী, অচ্ছুৎ হিসেবে দেখে। তারা যৌনকর্মীদের চার্চের বাথরুমও ব্যবহার করতে দিতে চায় না। এমনকি যৌনকর্র্মীরা যেখানে দাঁড়ায়, সে জায়গা অপবিত্র ভেবে পানি দিয়ে তারা পরিষ্কার করে।

যৌনকর্মীদের ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের এ আচরণ ও মনোভঙ্গি একেবারে নতুন কোনো ঘটনা নয়। কারণ সমাজ-রাষ্ট্র প্রতিনিয়তই তাদের নিয়ে এ ধরনের একটা চর্চার মধ্য দিয়েই যায়। মিশেল ফুকোর ভাষায়, এই চর্চার মধ্য দিয়ে অনুশাসন তৈরি হয়। সমাজের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান জনগণের ওপর অনুশাসন চালায় এবং অনুশাসনবদ্ধ করে সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড আরোপ করে। অবশ্য এই শাসন শারীরিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে না, কাজ করে জনগণের চেতনায়৬। স্থান পরিবর্তন হলেও এ চেতনা সদাজাগ্রত থাকে জনগণের মনে। সেই অনুশাসনের প্রতিফলন দেখায় চার্চে থাকা শিক্ষার্থীরা। তাদের অনুশাসনের যে চেতনা তা এতোটা শক্তিশালী যে, যুদ্ধ-বিগ্রহ, খুন, ধর্ষণসহ কঠিন সময়ের মধ্যেও তা শীতল হয় না!

যৌনকর্মীদের নিয়ে শুধু ওই শিক্ষার্থীদের নেতিবাচক ধারণা কাজ করেছে, তা নয়। একই ধরনের চিন্তা মার্কিন নাগরিক ব্যবসায়ী জন ও তার বন্ধু কেরি’রও। ‘আধুনিক’, ‘প্রগতিশীল’ সমাজের জন প্রথম থেকেই মো’দের প্রতি নেতিবাচক আচরণ করতে থাকে। অনুশাসনের জালে আটকা জন, কোনো মতামত ছাড়াই অর্থের বিনিময়ে মো’র সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে জড়াতে চান। মো সাড়া না দিলেও জন থেমে থাকেন না। এবার তিনি ধর্মীয় অনুশাসনের আশ্রয় নেন, মদ খেয়ে পোপের পোশাকে পাপমোচনের নামে মো’র সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হতে তার ওপর জোর করেন। জীবনের দামে কেনা জীবিকা নিয়ে বেঁচে থাকা এই নারীরা যে প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যে একই রূপে ধরা দেয়, তা এর মধ্যে দিয়ে পরিষ্কার হয়। একই ধারণা পাওয়া যায়, জনের বন্ধু কেরি’র কাছ থেকেও। চলচ্চিত্রের এক ঘণ্টা ২০ মিনিটে যখন জন ও জর্জ দুই যৌনকর্মীর খোঁজে বাইরে যায়, তখন কেরি’র সঙ্গে দেখা হয় জনের। জন আলাপের একপর্যায়ে কেরি’কে জানান, তিনি চার্চে আছেন। সেখানে তার সঙ্গে কিছু মেয়েও আছে, যারা যৌনকর্মী। তাদেরকে সেখান থেকে উদ্ধার করে তিনি নানকিং শহরের বাইরে নিয়ে যেতে চান। সেজন্য চার্চে থাকা একটি পুরনো ট্রাক সচল করতে কিছু যন্ত্রপাতি লাগবে তার। এজন্য তিনি কেরি’র কাছে সাহায্য চান। কিন্তু যৌনকর্মীদের বাঁচানোর জন্য জনের এ চেষ্টাকে ভালোভাবে নেন না কেরি। তিনি এমন আচরণ করেন, যেনো জন কোনো খারাপ কাজ করতে যাচ্ছে!

অথচ এই যৌনকর্মীরাও আর দশ জনের মতো সমাজ ও রাষ্ট্রে বাস করে, বেড়ে ওঠে। সবাই তাদের পেশা নিয়ে প্রশ্ন তোলে, ঘৃণা করে, অবজ্ঞার চোখে দেখে। কিন্তু কখনোই জানতে চায় না, কেনো তারা যৌনকর্মী হয়ে ওঠে। এর পিছনের কারণইবা কী! যৌনকর্মীকে নিয়ে দেশ-সমাজ-রাষ্ট্র না ভাবলেও, এগুলো নিয়ে তাদের কিন্তু নিজস্ব ভাবনা-দর্শন আছে। তারাও দেশ-সমাজ-রাষ্ট্রকে নিজের মধ্যে ধারণ করে, সেটা হয়তো আর দশ জনের মতো করে নয়। কিন্তু দীর্ঘদিনের লালন করা তাদের এই দর্শনের পরিচয় মেলে বিশেষ কোনো পরিস্থিতি, পরিপ্রেক্ষিতে। তাই হয়তো চার্চের অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিক্ষার্থীদের যখন জাপানি ক্যাম্পে ডাকা হয়, তখন মো’রা বসে থাকতে পারে না। ক্যাম্পে গেলে নির্যাতনের পর মেরে ফেলা হবে, এটা জেনেও তারা এগিয়ে আসে। আবার মো’কে বলতে শোনা যায়,

আমি মনে করি না জাপানিরা আমাদের মেরে ফেলবে। তারা শুধু নারী শরীর নিয়ে আনন্দ করতে চায়। যা আমরা করে থাকি। আমাদের তো সব ধরনের লোকের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কের অভিজ্ঞতা আছে। এমনকি আমরা সেখান থেকে বেঁচেও আসতে পারি ...। তোমরা কি মনে করো মেয়েশিশুরা জাপানিদের শারীরিক নির্যাতন সহ্য করতে পারবে? যদি তারা নির্যাতন শেষে ফিরেও আসে, তাহলে তারা এই যন্ত্রণা বয়ে বেড়াতে পারবে না। আর মনে করে দেখো, প্রাচীন কবি বলে গিয়েছেন, Prostitutes never care about a falling nation।

এর পরই শিক্ষার্থীদের জীবন বাঁচাতে অনিশ্চিত জীবনের দিকে পা বাড়ায় মো’রা।

রক্ষক যখন মার্কিন মুলুক থেকে আসা

চলচ্চিত্র জুড়ে দেখানো হয়, নানকিং শহরে জাপানি সৈন্যের ধ্বংসলীলা; একই সঙ্গে জাপানিদের হাতে চিনাদের নির্যাতনের চিত্রও। দ্য ফ্ল্যাওয়ারস অব ওয়ার-এর ইতি টানা হয় একদিকে যৌনকর্মীদের অনিশ্চিত জীবনের দিকে এগিয়ে যাওয়া; অন্যদিকে আমেরিকান ব্যবসায়ী জনের হাত ধরে শিক্ষার্থীদের মুক্তির মধ্য দিয়ে। চলচ্চিত্রে যুদ্ধের ভয়াবহতা, নির্মমতার রিপ্রেজেন্টেশন থাকলেও, কেনো জানি কোথাও চিন-জাপান যুদ্ধের কারণ নিয়ে কথা বলা হয়নি। অথচ এটা দেখে, না চাইলেও মনে প্রশ্ন জাগে, কী কারণে হয়েছিলো এই ভয়াবহ যুদ্ধ। কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা যায়, এ যুদ্ধের জন্য যতোটা না চিন-জাপান নিজেরা দায়ী, তার চেয়ে বেশি দায়ী তৎকালীন বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতি। যুদ্ধে মদদ দিয়েছিলো তৎকালীন বিশ্ব নেতারাও। তারা এর পক্ষে-বিপক্ষে কাজ করেছে। দেখা যায় আমেরিকা একই সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুদ্ধে মদদ দিয়েছে উভয় দেশকে। এর পিছনে অন্যতম কারণ ছিলো তাদের উৎপাদিত পণ্য চিন ও জাপানের কাছে বিক্রি এবং বিশ্ব রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার। যুদ্ধে চিনকে তেল, স্টিল, লোহাসহ নানা সামগ্রীর জোগান দেয় আমেরিকা; একই সঙ্গে প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রীর সরবরাহ করে ভালো ব্যবসা করে জাপানের সঙ্গেও।৭ আর এতে করে দুই দেশকে দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধ পরিচালনা করতে কমই বেগ পেতে হয়। যুদ্ধে অগণিত লোক মারা গেলেও সে বিষয়ে ‘ব্যবসায়ী’ রাষ্ট্র আমেরিকার কোনো মাথাব্যথা ছিলো না!

আমেরিকানরা যে ভালো ব্যবসা বোঝে তার প্রমাণ পাওয়া যায় জন-এর আচরণেও। মরতে মরতে বেঁচে গিয়ে জন যখন চার্চে যান, তখন কিশোর জর্জ তার কাছে পুরনো ট্রাক মেরামত করার জন্য সাহায্য চায়। জন তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তার কাছে ট্রাক মেরামত করার মতো টাকা আছে কি না। যেখানে জর্জ শিক্ষার্থী ও নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য সাহায্য চাইছে, সেখানেও জন অর্থ চান। আবার ১৯ মিনিট ২০ সেকেন্ডে শিক্ষার্থীরা কোনোরকমে জানে বেঁচে চার্চে আসে। সেখানে তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতে থাকে এই বলে যে, এই অবস্থার জন্য কে দায়ী। জন ধমক দিয়ে তাদের শান্ত করেন এবং পাকা ব্যবসায়ীর মতো তাদের কাছে ময়দা বিক্রি করেন। শিক্ষার্থীদের কাছে টাকা নেই শুনে একপর্যায়ে তিনি নিজেই চার্চের দান বাক্সের খোঁজ করতে থাকেন। চলচ্চিত্রের বাইরের যুদ্ধে আমেরিকার যে অবস্থান এবং চলচ্চিত্রের ভিতরে জনের যে আচরণ, তাতে এটা স্পষ্ট, যেকোনো কাজের পিছনে তাদের একটাই উদ্দেশ্য—অর্থ, স্বার্থ।

কিন্তু চলচ্চিত্রের ৪১ মিনিট ৩০ সেকেন্ডে জাপানি সৈন্যরা যখন চার্চে আক্রমণ করে, তখন মদ্যপায়ী জনকে ঘুম থেকে তুলে শিক্ষার্থীদের রক্ষক হিসেবে হাজির করেন নির্মাতা ইমৌ। নির্মাতা এরপর ব্যবসায়ী জনকে আর তুলে ধরেননি; পরের চিত্র জনের রক্ষক হয়ে ওঠার। ইমৌ কেনো জানি শেষ পর্যন্ত চিনের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ অর্থাৎ ওই শিক্ষার্থীদের জীবন ছেড়ে দেন আমেরিকান জন-এর হাতেই; তুলে ধরেন তার মাহাত্ম্য। যা আড়াল করে জনের চরিত্রের যতোসব নেতিবাচক দিক। ইমৌ একই সঙ্গে বৈধতা দেন আমেরিকার মোড়লগিরিও। যে আমেরিকা সারাবিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার ধুয়াতুলে যুদ্ধের মদদ দেয়, তারাই আবার হাজির হয় ‘রক্ষকে’র ভূমিকায়।

অথচ নির্মাতা ইমৌ কিন্তু চিনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ফসল। শত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে পিছনে ফেলে স্বাধীনভাবে সমাজ, রাষ্ট্র, ঐতিহ্যকে চলচ্চিত্রে তুলে ধরার প্রয়াস নিয়ে তারা কাজ শুরু করেছিলো। অথচ তিনিই কিনা দ্য ফ্ল্যাওয়ারস অব ওয়ার-এ চিনের রক্ষক হিসেবে হাজির করেন পৃথিবীর অন্যতম সাম্রাজ্যবাদী দেশ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি জনকে। নির্মাতা এটি সচেতনভাবেই করেছেন কি না তা নিয়ে প্রশ্ন জাগে! আমেরিকা ছাড়াও এ যুদ্ধে চিনকে সৈন্য, অর্থ ও সরঞ্জামাদি দিয়ে সাহায্য করেছিলো সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জার্মানি৮। কিন্তু চলচ্চিত্র জুড়ে কোথাও তাদের নাম পর্যন্ত উঠে আসেনি। এমনও হতে পারে, যুক্তরাষ্ট্র এই যুদ্ধে চিনের হয়ে বিশেষ অবদান না রাখতে পারলেও, দ্য ফ্লাওয়ারস অব ওয়ার নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। চলচ্চিত্রটি সহপ্রযোজনায় ছিলেন মার্কিন প্রযোজক ব্রান্ড অ্যান্ডারসন। প্রবাদ আছে, ‘যার নুন খাই, তার গুণ গাই।’ এক্ষেত্রে এটা ঘটলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না।

কে প্রকৃত যুদ্ধাপরাধী?

চলচ্চিত্রের ১৮ মিনিট ৪০ সেকেন্ড থেকে ১৯ মিনিট ৩০ সেকেন্ড পর্যন্ত শু’র এক সঙ্গীকে বলতে শোনা যায়, ‘সব দোষ শু’র। তার বাবা আমাদের নৌকায় করে শহরের বাইরে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি পালিয়েছেন। আর আমরা এখন অপেক্ষায় বসে আছি। পুরো শহর জাপানি সৈন্যরা ঘিরে ফেলেছে। আমাদের যাওয়ার প্রায় সব পথ বন্ধ হয়ে গেছে। আর শু’র জন্যই আমরা এক সঙ্গীকে হারিয়েছি।’ এ কথা শোনার পর শু ওই শিক্ষার্থীর সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে। একপর্যায়ে অবশ্য শু মেনেই নেয়, সব দোষ তার বাবা বেঙ-এর। চলচ্চিত্রের ৫৬ মিনিটে বেঙ যখন জাপানি সৈন্যদের গাড়িতে চড়ে চার্চে আসেন, তখন কারো আর সন্দেহ থাকে না, তিনি জাপানিদের হয়ে কাজ করছেন মাতৃভূমির বিরুদ্ধে।

বেঙ দেশের মাটিতে থেকে দেশের লোকের সর্বনাশ করে যাচ্ছেন—এ ভাবনা থেকে সবাই তাকে ঘৃণা করতে থাকে। তার চিত্র উঠে আসে এক ঘণ্টা সাত মিনিট ৫৫ সেকেন্ড থেকে এক ঘণ্টা ১১ মিনিট ১০ সেকেন্ডে। বেঙ মেয়েকে বারবার বোঝানোর চেষ্টা করেন, ‘আমি দেশদ্রোহী নই। আমি কোনো অপরাধ করছি না। যা কিছু করছি তোমার ভালোর জন্য। আমি নানকিং থেকে বের হওয়ার একটা পথ খোঁজার চেষ্টা করছি।’ কিন্তু শু কোনোভাবেই তা বিশ্বাস করতে চান না। একই মনোভাব প্রকাশ করে শু’র সঙ্গীরা; তারা বাবার সঙ্গে শু’কেও দেশদ্রোহী বলতে থাকে।

আবার জন যখন বেঙ’কে জিজ্ঞাসা করেন, ‘আপনি কি জাপানিদের হয়ে কাজ করছেন?’ উত্তরে বেঙ বলেন, ‘যতোক্ষণ না আমি আমার দেশকে এবং শিক্ষার্থীদের রক্ষা করতে পারছি, এ কাজ চালিয়ে যাবো।’ বেঙ-এর এ বক্তব্য থেকে যুদ্ধে তার অবস্থান পরিষ্কার হয়; বোঝা যায় তিনি আসলে কী কৌশলে কাজ করছেন।

দেশপ্রেমিক মানুষের স্বার্থবোধ ও চিন্তার পরিমণ্ডল ক্ষুদ্র ব্যক্তিসত্তার গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। ব্যক্তি ও পরিবারের সংকীর্ণ জগতকে অতিক্রম করে একজন দেশপ্রেমিক মানুষ দেশ ও জাতি স্বার্থ ও সত্তার সাথে নিজেকে একাকার করে ফেলে। বিশ্ব জগতে সে তখন আর একক একটি ব্যক্তি মাত্র হয়ে থাকে না, সে হয়ে ওঠে সমষ্টির অঙ্গীভূত। শুধু একটি একক ‘মানুষসত্তা’ নয়, সে একই সাথে হয়ে ওঠে ‘মানবসত্তার’ পরিচয় বহনকারী বৃহত্তর সমষ্টিগত সামাজিক সত্তার একজন।৯

বেঙ হয়তো সে কাজটিই করেছেন। নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভেবেছেন। কিন্তু পুঁজি প্রাধান্যশীল সমাজে দেশপ্রেম, মানবতা, ভালোবাসা যতোটা না অন্তরে থাকে, তার চেয়ে বেশি থাকে লোক দেখানোয়। অর্থাৎ সবকিছুর প্রমাণ চায়। প্রমাণ ছাড়া দেশপ্রেম, ভালোবাসার মতো বায়বীয় কোনো কিছুর মূল্য সেই সমাজে নেই। ফলে দেশপ্রেমিকের প্রমাণের দরকার হয়। এ ধরনের সমাজে বেশিরভাগ মানুষ তাই দেশপ্রেমিকের মুখোশ পরে থাকে। কিন্তু বেঙ তা করেননি। তিনি জানতেন, জনের কথা মতো ট্রাক মেরামত করার যন্ত্র আনতে গিয়ে জাপানিদের হাতে ধরা পড়লে রক্ষা নেই। এসব জেনেও তিনি থেমে থাকেননি। ট্রাকের যন্ত্রাংশ নিয়ে এসেছেন, সঙ্গে জাপানিদের কাছ থেকে শহরের বাইরে যাওয়ার সুপারিশও। বেঙ শুধু নিজের মেয়ের কথা ভাবেননি, ভেবেছেন চিনের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথাও।

বেঙ-এর মতো কাজ করার ভূরি ভূরি প্রমাণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেও আছে। যারা পাকিস্তানিদের সঙ্গে মিশে গিয়ে কাজ করেছে তাদের বিরুদ্ধে। দৃশ্যত তাদেরকে দেশদ্রোহী মনে হতে পারে। অনেকে তাদের দেশদ্রোহী বলেও থাকে। কিন্তু বেঙ’রা এ নিয়ে চিন্তিত নয়। তারা এও ভাবে না, তাদের নাম ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে কি না। যেমন ভাবে না, চার্চের সাহসী কিশোর জর্জ কিংবা যৌনকর্মীরা।

লেখক : হিরু মোহাম্মদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী।

hirumohammad.ru301@gmail.com

তথ্যসূত্র

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথমা (২০১০ : ২৪৯); ‘কল্পনার কাজ : ঔপনিবেশিক বাংলায় সময় ও ইতিহাস-চেতনা’; তিন দশক; সম্পাদনা : অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়; চর্চাপদ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

২. প্রাগুক্ত; বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১০ : ২৫২)।

৩. প্রাগুক্ত; বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১০ : ২৫৩)।

4. https:/ww/w.youtube.com/watch?v=YXmFvs4mUmU; retrieved on 15.10.2016

5. https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Sino-Japanese_War; retrieved on 16.08.2016

৬. ফুকো, মিশেল ও নোম চমস্কি (২০০৬ : ৩০); মানবপ্রকৃতি : ন্যায়নিষ্ঠা বনাব ক্ষমতা, মুখোমুখি নোম চমস্কি এবং মিশেল ফুকো; ভাব-ভাষান্তর : আ-আল মামুন; রোদ, রাজশাহী।

7. https://history.state.gov/milestones/1937-1945/pearl-harbor; retrieved on 16.08.2016

8. https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Sino-Japanese_War; retrieved on 16.08.2016

৯. সেলিম, মুজাহিদুল ইসলাম; ‘আমি দেশপ্রেমিক, কিন্তু জাতীয়তাবাদী নই—কেন’; নতুন দিগন্ত; সম্পাদনা : সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী; ঢাকা, বর্ষ ১৩, সংখ্যা ৩, এপ্রিল-জুন ২০১৫, পৃ. ৮০।

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন