আসাদুজ্জামান রাসেল

প্রকাশিত ১১ অক্টোবর ২০২৫ ১২:০০ মিনিট

অন্যকে জানাতে পারেন:

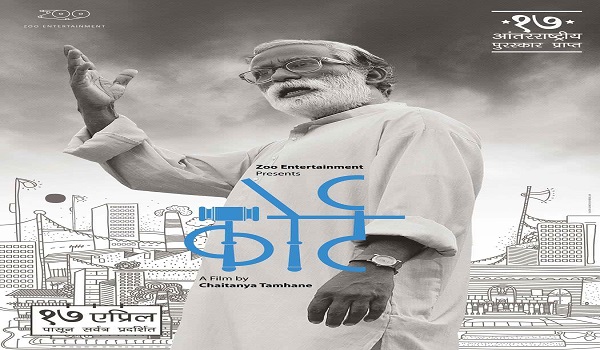

উত্তরের চলচ্চিত্র 'কোর্ট' : রাষ্ট্র, আইন আর নাগরিকের ‘টম অ্যান্ড জেরি’ খেলা

আসাদুজ্জামান রাসেল

মানুষের পায়ের চিহ্ন তাকে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত করে। প্রতিটি পদক্ষেপই মানুষকে গন্তব্যের দিকে একটু একটু করে নিয়ে যায়। শুধু সমাপ্তিতেই নয়; সমাজ-সভ্যতা বিকাশের সঙ্গেও এই গন্তব্যের সম্পৃক্ততা আছে। তবে এই এগিয়ে যাওয়ার পরিক্রমা কখনো মানবের জন্য মঙ্গলকর, আবার কখনো বিপরীত। এই ভালো-মন্দের সঙ্গে নিয়ামক হিসেবে থাকে মানুষেরই বানানো কিছু নিয়ম-নীতি-আইন আর কৌশল। যদিও সেই কৌশল বেশিরভাগ সময়ই মানবের জন্য কূটকৌশল হিসেবেই হাজির হয়।

ধরুন, একজোড়া নিথর রক্তাক্ত দেহের পাশে যখন কোনো শিশু চিৎকার করে কাঁদে, সে সময় তার মনে কী ভেসে ওঠে, তা বোঝা মুশকিল। সেটা বুঝতে দীর্ঘ সময় নিতে হয়; পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শিশুটি কিসের মধ্য দিয়ে তার পদযাত্রা করে সেটা জানতে হয়। এর ওপর নির্ভর করে রক্তমাখা কোমল পায়ে পদচিহ্ন এঁকে এগিয়ে চলা সেই শিশুটির মানসপটে, সমাজ-সভ্যতা-সংস্কৃতি কীভাবে ধরা দেবে। কীভাবে উন্মোচণ হবে কুয়াশা ঢাকা আবছা দৃশ্যগুলো। এগুলো দেখে-শুনে সেও ক্রমে বুঝতে পারে তার বেঁচে থাকার জটিল বিষয়গুলো। এটি সত্য যে, বেঁচে থাকা খুব সহজ কিছু নয়; আবার খুব জটিলও নয়। তবে সমাজ-রাষ্ট্র প্রতিনিয়ত জীবনকে নানাভাবে একটা জটিল ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে যাওয়ারই চেষ্টা করে।

মানুষ হিসেবে এ নিয়ে নানা প্রশ্ন সামনে আসে, যার কিছু উত্তর জানা থাকে, কিছু থাকে না। কখনো কখনো প্রশ্ন আরো জোরালো হয়—তাহলে রাষ্ট্র আর তার নাগরিকের সম্পর্ক কিসের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে কিংবা থাকে? আপাত তার যে উত্তর সেটা জানা গেলেও সন্তুষ্ট করে না, নতুন প্রশ্ন জাগায়।

অন্যদিকে রাষ্ট্র-সমাজের মধ্যে থাকা জাতপাত, বর্ণ-ধর্ম মানুষের ভালোবাসার চৌকাঠকে শুধু মলিনই করে না, বলে দেয় তুই উঁচু, তুই নিচুশ্রেণির। তা সে যে মানুষই হোক। তারপরও যখন কোনো শিল্প মানুষের জন্য সৃষ্টি হয়, তা জাতপাত-ধর্ম-বর্ণ-উঁচু-নিচু সবকিছুকে ছাপিয়ে মানবের জন্য হয়ে উঠার চেষ্টা করে। কোনো শিল্পীর গান—তাতে যদি মানবতার কথা, রাষ্ট্রের রাষ্ট্র হয়ে উঠার কথা থাকে—তখন তা সামগ্রিকতা ছুঁয়ে যায়। এটি মোটেও গল্পহীন সমাজ-সভ্যতা কিংবা জ্ঞানহীন মানুষের কথা নয়; রাষ্ট্র-সমাজের চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে যাওয়া ঘটনার বর্ণন। তা সার্বিকভাবে বড়ো সত্য, নির্মমও। এগুলোকেই মানুষ গ্রহণ করে, আবার কখনো তা তাদের কাছেই ভয়ঙ্কর মূর্তি হয়ে ধরা দেয়। উল্টোভাবে চলে সম্মতি উৎপাদনের কাজও। যার কেন্দ্রে থাকে সেই রাষ্ট্রই। আর এই রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান অস্ত্র হিসেবে তখন হাজির থাকে তারই তৈরি করা আইন।

উত্তর ভারতীয় নবীন চলচ্চিত্রনির্মাতা চৈতন্য তামহেনা নির্মিত মারাঠি ভাষার কোর্ট-এ উঠে এসেছে রাষ্ট্র ও তার অন্যতম হাতিয়ার আইনের লুকোচুরি খেলার নানা চিত্র। রাষ্ট্র প্রতিনিয়ত সেই আইনকে ব্যবহার করে তার নানা কার্যক্রমকে বৈধতা দেয়। যদিও সম্মুখে থাকে নাগরিকের মঙ্গল কামনার মহান বুলি। সেগুলোকে প্রতিনিয়তই বিভিন্ন রঙে-ঢঙে উপস্থাপনও করা হয়। মতামত প্রকাশ করতে চাইলে তা যদি রাষ্ট্রের ভাবনার সঙ্গে মিলে যায়, তো ভালো; না হলে তা খারাপ হিসেবেই বিবেচিত হয়। রাষ্ট্র তখন কঠোর হস্তে বুঝিয়ে দেয়, নাগরিককে কী প্রক্রিয়ায় তার সঙ্গে থাকতে হবে, চলতে হবে। এর ব্যতিক্রম কিছু ভাববারই উপায় থাকে না। একটি অস্পষ্ট বেড়া বা সীমানা দেওয়া থাকে, যা ঠিক সময়ে দৃশ্যমান হয়।

২.

রাষ্ট্র কী; রাষ্ট্রের উৎপত্তি কীভাবে; রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নাগরিক কেমন; আইন কী; আইন কার জন্য—এ প্রশ্নগুলোর উত্তর খুব সহজ নয়। আবার একদিক থেকে খুবই সহজ। কারণ এ সবগুলো প্রশ্নের উত্তর মূর্ত, বিমূর্ত দুই অবস্থান থেকেই ব্যাখ্যা করা যায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রাথমিকভাবে সংবিধান, সরকার, সার্বভৌমত্ব ও জনগণের সমন্বয়ে রাষ্ট্রকে সংজ্ঞায়িত করা হয়। আর এই রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যে নিয়মের দরকার তাকেই বলা হয় আইন।

রাষ্ট্র ও তার নানা বিধিবিধানের উৎপত্তি সম্পর্কিত অনেকগুলো তত্ত্বের একটি সামাজিক চুক্তি তত্ত্ব। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের পুঁজিবাদ ও রাজতন্ত্রের মধ্যকার ক্ষমতার দ্বন্দ্ব নিয়েই মূলত হবস, গ্যাসেন্দি, স্পিনোজা, লক ও রুশোর রচনাবলিতে এই তত্ত্ব আসে। সামাজিক তত্ত্বের প্রবক্তাগণ রাষ্ট্রের উদ্ভব প্রশ্নে দুটি চিত্র অঙ্কন করেন। কখনো সেই চিত্রটি বুর্জোয়ার পক্ষ নিয়েছে, আবার কখনো সেটা একজন মানুষ থেকে আরেকজনের নিরাপদ থাকার চিন্তার কথা বলেছে। রাষ্ট্র উদ্ভবের আগে মানুষ পরস্পর আত্মঘাতী দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিলো। এই দ্বন্দ্বের একপর্যায়ে মানুষ বুঝতে পারে, এটা বন্ধ না করলে সমাজের কোনো ব্যক্তির পক্ষেই বেঁচে থাকা এবং অধিকার ভোগ করা সম্ভব হবে না। এই উপলদ্ধি থেকে মানুষ চুক্তিবদ্ধ হয়ে শাসক ও রাষ্ট্রযন্ত্র তৈরি করে। হবসের ‘লেভিয়াথান’ গ্রন্থে রাষ্ট্রযন্ত্র সৃষ্টির এই ব্যাখা পাওয়া যায়। এদিকে রুশো মনে করতেন, রাষ্ট্র উদ্ভবের আগে মানুষ চরমভাবেই সুখী ছিলো। এই ভাবনা শুধু সুখী হওয়ার মধ্যেই স্থির থাকেনি; কারণ এরূপ স্বাধীন ব্যবস্থাও ব্যক্তির জন্য নিরাপদ ছিলো না। কেননা স্বাধীন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির ধন-সম্পদের ওপর আক্রমণ করলেও করতে পারে। এজন্য মানুষ নিজেদের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে ব্যক্তির স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করে, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও সম্পত্তির অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ হিসেবে রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে।১

তাহলে মানুষ ও রাষ্ট্র, এ দুটির সম্পর্ক বাস্তবায়িত হয়েছে একটি উপযুক্ত প্রয়োজনে। তার মানে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশই রাষ্ট্র; কিন্তু সামগ্রিকভাবে এই সম্পর্কটিতে ব্যক্তি আর ব্যক্তির জায়গাতে থাকে না, রাষ্ট্রের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কাছেই সমর্পিত। মানুষ ও রাষ্ট্রের এই মেলবন্ধন করা হয় রাষ্ট্রযন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার মন্ত্রেই। আর সেটি বাস্তব রূপ নেয় মানুষের নিরাপত্তার চেয়ে রাষ্ট্র কাঠামোর অস্তিত্ব বজায় রাখার মুখ্য ভূমিকাতে। এতে তৈরি হয় রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব সীমারেখা; কথিত অদৃশ্য এই সীমারেখার সম্পর্ক ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়। তখন বাস্তবিক অর্থে মানুষ টিকে থাকার সংগ্রাম করতে থাকে এবং রাষ্ট্র তার বৈধতা দেয়।

ফলে যা কিছু ঘটে, রাষ্ট্রের প্রয়োজনেই ঘটে। রাষ্ট্র চিন্তার বাইরে কোনো কিছুই ভাববার অবকাশ থাকে না; ভাবলে তা রাষ্ট্রবিরোধী কার্যক্রম হিসেবে দেখা হয়। কখনোই রাষ্ট্র তা মেনে নেয় না। এই মেনে না নেওয়ার বিষয়টিকে নানাভাবে জায়েজ করা হয়। পুলিশ, আদালতের মাধ্যমে তথাকথিত পরিচ্ছন্ন উপায়ে প্রয়োগ করা হয় আইন। নাগরিককে তার বিরুদ্ধে থাকা অভিযোগ-অপরাধের শাস্তি পেতে হয়।

চৈতন্য তামহেনা’র কোর্ট-এ (২০১৪) গণসঙ্গীত শিল্পী নারায়ণ কাম্বলেকে বিচারের আওতায় আনা হয়; অভিযোগ, তার গান শুনে প্ররোচিত হয়ে একজন মানুষ আত্মহত্যা করেছেন। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী নানা প্রক্রিয়ায় নারায়ণের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণের চেষ্টা করেন। একপর্যায়ে এই ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, এমন বিষয়ও শুনানিতে উঠে আসে। আসামি পক্ষের আইনজীবী নারায়ণের বয়স ও শারীরিক অসুস্থতার কারণে জামিন আবেদন করলেও তা নামঞ্জুর হয়। আপাত নাগরিকের নিরাপত্তার স্বার্থে তৈরি করা আইন, সেই নাগরিক ও রাষ্ট্র তিনে মিলে ‘টম অ্যান্ড জেরি’ খেলায় মেতে ওঠে। এতে রাষ্ট্র ও আইনের কোনো সমস্যা না হলেও নাগরিক; যে কিনা এর কেন্দ্রে থাকে, সেই হয়ে উঠে সবচেয়ে বেশি অরক্ষিত।

৩.

গণসঙ্গীত শিল্পী নারায়ণ কাম্বলের গান মানুষ, মানবতার কথা বলে। নারায়ণ মানুষের শিল্পী; সাধারণ মানুষের জন্য গান করেন। একটি অনুষ্ঠানে গান পরিবেশনের সময়েই পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। নারায়ণের বিরুদ্ধে অভিযোগ, আগের সপ্তাহে তার গান শুনে হরিজন সম্প্রদায়ের বাসুদেব পাওয়ার নামে একজন আত্মহত্যা করেছেন। বাসুদেবকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করেছে নারায়ণের গান। নারায়ণের বিরুদ্ধে করা এই অভিযোগ আমলে নেওয়ার আগে দেখে নেওয়া যাক, কী গান করেন তিনি বা তার গানের কথায় ঠিক কী আছে? যে অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার সময় নারায়ণ গ্রেপ্তার হন, সেই গানটির কথা ছিলো এ রকম—

ও ভাই রে ভাই আমার

জীবন চলছে আমাদের বিশৃঙ্খল সময়ে

এসেছে শত্রুকে চেনার সময়।

অন্ধকারে আসছে দৈত্যরা

ভুলে গেছি আমরা ভালো সবকিছু

মানবধর্ম চলে গেছে বনে।

সময় এখন ধ্বংসের নায়ককে চেনার

এসেছে সময় শয়তানকে চেনার

যে শয়তান বিভেদ তৈরি করে সাদা-কালোর মাঝে।

জীবনটা যেনো পাশার দানের মতো

ক্ষুধা-মৃত্যু-হাহাকার আমাদের নিত্য

এ লজ্জা আমাদের পোড়ায় না

করে না আহত।

নারায়ণের গানের কথা আর যাই করুক রাষ্ট্রের তাবেদারি করেনি। এর মধ্যে মানুষের শোষণ, বঞ্চনা, মানবতার কথা রয়েছে। তাই নারায়ণের এই গানকে স্বাভাবিকভাবে নেওয়ার কোনো কারণ নেই শাসকের। কারণ যেকোনোভাবেই হোক এই শোষণের অঙ্গুলি রাষ্ট্রের দিকেই গেছে। নারায়ণের গানের ভাষায় ‘শয়তান’ কে এটা বুঝতে শাসকের যেমন কষ্ট হয় না; তেমনই কারা ‘সাদা-কালো’র বিভেদ করে সেটাও বোঝা কঠিন কিছু নয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই গান শুনে বাসুদেব আত্মহত্যা করবে কেনো? সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য যেতে হবে আদালতে।

৪.

তদন্ত শেষে পুলিশ নারায়ণের মামলার অভিযোগপত্র জমা দেয়। সে অনুযায়ী বিচার কাজ শুরু করেন আদালত। প্রথম দিনের বিচারিক কার্যক্রমের শুরুতে নারায়ণের আইনজীবী জামিন আবেদন করেন। কিন্তু মামলাটি জামিন অযোগ্য হওয়ায় তা মঞ্জুর হয় না। আইনজীবী এরপর গান গাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে হলেও নারায়ণের জামিনের আবেদন জানান। কিন্তু বিচারক তাতেও রাজি না হয়ে, পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেন।

মামলা শুনানির দ্বিতীয় দিনে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ফৌজদারি কার্যবিধি ৩০৬ ধারা মোতাবেক আত্মহত্যার প্ররোচনার বিষয়টি উপস্থাপন করেন নারায়ণের বিরুদ্ধে। রাষ্ট্রপক্ষের কৌসুলি আত্মহত্যা নিয়ে বলেন, ২০১২ খ্রিস্টাব্দের ২১ আগস্ট পয়ঃনিষ্কাশন ড্রেনে বাসুদেবের মরদেহ পাওয়া যায়। পুলিশি তদন্তে আত্মহত্যার প্রমাণ পাওয়া গেছে। মরদেহের পাশে কাজের সময় ব্যবহৃত কোনো পোশাক পাওয়া যায়নি। এমনকি বাসুদেবের শরীরে ছিলো না কোনো আঘাতের চিহ্নও। তদন্ত প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে কৌসুলি আরো বলেন, বাসুদেবের সঙ্গে যারা গান শুনতে গিয়েছিলো তাদের কথায় নারায়ণের গানের প্রসঙ্গটি গুরুত্ব পেয়েছে। তাদের মতে, গানের কথাগুলো ছিলো অন্য রকম। গানের কথার মমার্থ ছিলো এমন—মেথরের কাজ যারা করে তাদের মরে যাওয়াই ভালো। কারণ এভাবে প্রতিদিন ধুকে ধুকে মরার চেয়ে, একেবারে মরাই শ্রেয়। সমাজও মেথরদের কোনো মূল্যায়ন করে না। কাজের সময় বিষাক্ত গ্যাস, নোংরায় যে ক্ষতি হয়, তার চেয়ে মৃত্যুই ভালো।

রাষ্ট্রপক্ষের কৌসুলি বাসুদেবের আত্মহত্যার বিষয়ে নারায়ণের গানের ওই কথাকে প্রাধান্য দেন এবং সেটাকে প্ররোচণা হিসেবে হাজির করেন। এরপর এই প্ররোচনা প্রমাণের জন্য তিনি নারায়ণের জীবনের নানা দিক আদালতে তুলে ধরেন। এক্ষেত্রে তিনি মামলার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়—এমন অনেক বিষয়ও তুলে আনতে থাকেন। বিশেষ করে নারায়ণ ৩০ বছর আগে কোন ধরনের রাজনীতি করতেন, কী ধরনের বই পড়তেন সেগুলোও।

কৌসুলি দাবি করেন, এটি হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা নয়, এভাবে গান পরিবেশন করে মানুষকে উসকে দেওয়া নারায়ণের পুরনো কাজ। এ কাজটি তিনি নিয়মিতই করেন। এর আগেও তার গান গাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিলো। তিনি সেটা অমান্য করেছেন। যা রাষ্ট্রীয় আইনের লঙ্ঘন। এটা সামাজিক মূল্যবোধকে চরমভাবে নাড়া দিয়েছে। তাই গানের মাধ্যমে আত্মহত্যায় প্ররোচনার দায়ে নারায়ণের জরিমানাসহ ১০ বছরের কারাদণ্ড হওয়া দরকার; একই সঙ্গে বিচারকার্য চলাকালীন তার জামিন নামঞ্জুরের জন্যও তিনি আবেদন করেন।

অন্যদিকে আসামিপক্ষের আইনজীবী তার বক্তব্যে বলেন, পুলিশের তদন্ত প্রতিবেদন বানোয়াট ও অযৌক্তিক। বাসুদেবের আত্মহত্যার দায়ভার কোনোভাবেই নারায়ণের ওপর বর্তায় না। এক্ষেত্রে তিনি ইংল্যান্ডের হল্সব্যারির আইনের চতুর্থ সংস্করণ, নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৮৬-এর কথা উল্লেখ করে বলেন,

A finding of suicide must be on evidence of intention. Every act of self desterction is, in common language, describe word suicide. Provided it is an intentional act of a party knowing provogel consiquins what he is about. Suicide is never to be presumed. Intention is the essential legal ingredient. To attract the ingredients of abetment, the intention of the accused to aid or instigate to committed suicide is necessary.

এ বিবেচনায় তদন্ত প্রতিবেদনে যা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো মোটেও যুক্তিপূর্ণ নয়। নারায়ণের গানের কথা কোনোভাবেই বাসুদেবকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করেনি। এছাড়া গান নিয়ে যে ‘নাটকীয় উপস্থাপনা’র কথা বলা হচ্ছে সেটাও ভিত্তিহীন। ‘নাটকীয় উপস্থাপনা’ নিয়ে রাষ্ট্রপক্ষের কৌসুলি যা বলছেন, সেটি কোনোভাবেই একজন মানুষের মৃত্যুর কারণ হতে পারে না বলে নারায়ণের আইনজীবী দাবি করেন।

৫.

মামলার তৃতীয় দিনের শুনানিতে নারায়ণকে জেরা করেন রাষ্ট্রপক্ষের কৌসুলি। এদিনের জেরায় তিনি কোথায় কাজ করেন, কতো পারিশ্রমিক পান—এ সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন করা হয়। উত্তরে নারায়ণ জানান, তিনি কারখানাতে কাজ করতেন। তখন তাকে সম্পূরক প্রশ্ন করা হয়, সেখান থেকে তিনি অবসর নিয়েছেন, না তাকে ছাঁটাই করা হয়েছে? নারায়ণ জানান, কারখানাটি বন্ধ হয়ে গেছে। এরপর নারায়ণ গানের জন্য কতো টাকা নেন, যে মঞ্চে গান করেন তার খরচ কে বহন করে—এমন প্রশ্ন করা হয়। মঞ্চে নয়, তারা খোলা জায়গা, বস্তি, রাস্তায় গান করেন বলে নারায়ণ জানান। এর পর সরকারি কৌসুলি তাকে প্রশ্ন করেন, তিনি একটি পত্রিকার জন্য লেখেন, সেখানে কতো টাকা পান? নারায়ণ সামান্য যে টাকা পান, তা দিয়ে জীবন চলে যাওয়ার কথা জানান।

সরকারি কৌসুলির এই জেরার বিপরীতে নারায়ণের আইনজীবী বিচারককে বলেন, এমন কৌশলে তাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে, যাতে নারায়ণ বিভ্রান্ত হতে বাধ্য হন। বিচারক তখন সরকারি আইনজীবীকে মামলার প্রসঙ্গ নিয়ে প্রশ্ন করতে বলেন। কৌসুলি এবার নারায়ণের রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ততা নিয়ে জেরা শুরু করেন। নারায়ণ অকপটে জানান, তিনি জাতীয় যুব পার্টিসহ প্রগতিশীল রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এর সূত্র ধরে সরকারি কৌসুলি বলেন, ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে আপনি এম এফ এস পার্টির সহ-সভাপতি ছিলেন এবং রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিনষ্ট ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জন্য আপনার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছিলো। আর সেজন্য আপনি পলাতকও ছিলেন।

এ ধরনের অযৌক্তিক প্রশ্নের জন্য নারায়ণের আইনজীবী আবারও বিচারকের কাছে আপত্তি তোলেন। তার ভাষায়, সরকারি কৌসুলি বারবার মামলা বহির্ভূত বিষয় টেনে আনছেন, যা মামলার সঙ্গে কোনোভাবেই যায় না। ৩০ বছর আগের জীবন নিয়ে এই মামলায় কথা বলা অহেতুক। সরকারি কৌসুলি তখন বলেন, আদালতকে তার আগের জীবন যাপন সম্পর্কে জানা দরকার। বিচারক আবারও সরকারি কৌসুলিকে মামলা সম্পৃক্ত জেরা করতে বলেন এবং নারায়ণের আগের জীবন সম্পর্কে তিনি তদন্ত প্রতিবেদন থেকে জেনে নেবেন বলে উল্লেখ করেন।

নারায়ণের গানের বিষয়ে প্রশ্ন ওঠে, তার গানের গীতিকার কে; গানে মৃত্যুর কথা আছে কি না; যেখানে বাসুদেব আত্মহত্যা করেন, সেখানে গান গাওয়ার অন্য কোনো উদ্দেশ্য তার ছিলো কি ইত্যাদি। নারায়ণ উত্তরে বলেন, গান তিনি নিজেই লেখেন এবং বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি গান করেন না। এবং ওই দিন কী গান তিনি বস্তিতে করেছিলেন, সেটা ঠিক তার মনে নেই।

এই কথা শুনে বিচারক এবার খানিক রেগে যান এবং নারায়ণকে উদ্দেশ করে বলেন, আদালত মশকরার জায়গা নয়। আপনাকে যে প্রশ্ন করা হচ্ছে তার সঠিক জবাব দেন। আপনি গান করলেন, অথচ সেটার কথা মনে করতে পারছেন না! আবার আপনার সব গান আপনি লিখেছেন এটি কেমন কথা? এই বলে আদালত নারায়ণের আইনজীবীকেও তার মক্কেল সম্পর্কে সতর্ক করে দেন।

৬.

চতুর্থ দিনের শুনানিতে একজন সাক্ষীকে জেরা করা হয়। পুলিশ আদালতে যে দুজনকে সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করার কথা বলেছিলেন, ওই ব্যক্তি তাদের একজন। জেরার শুরুতেই বিচারক পুলিশকে জিজ্ঞাসা করেন, সাক্ষী একজন কেনো? পুলিশ জানায়, অন্যজন অসুস্থ। বিচারক প্রশ্ন করেন, তিনি কি সারামাসই অসুস্থ থাকেন? এরপর বিচারক সাক্ষী সঙ্কর ভইর’কে জেরার অনুমতি দেন।

সরকারি কৌসুলির প্রশ্নের উত্তরে সঙ্কর জানান, তিনি নারায়ণকে গান গাইতে দেখেছেন। তার বাড়ি যদিও সেখানে নয়। কিন্তু সেদিন তিনি শ্যালকের সঙ্গে দেখা করার জন্য ওখানে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি দেখতে পান নারায়ণ চিৎকার করে গান করছেন; তার গানের কথা ছিলো এমন—‘মরে যাও সব মেথরেরা, মরে যাও।’ সাক্ষীকে এ ধরনের জেরা করা দেখে আসামিপক্ষের আইনজীবী বিচারকের কাছে বলেন, সাক্ষীকে একধরনের গাইডেড প্রশ্ন করা হচ্ছে। সাক্ষীকে নির্দেশিত প্রশ্ন করে, সরকারি কৌসুলি তার প্রয়োজন মতো উত্তর বলিয়ে নিচ্ছেন। এতে মামলার মোটিভ অন্য দিকে যাচ্ছে।

৭.

পঞ্চম দিনের শুনানিতে মামলার তদন্ত কর্মকর্তার বক্তব্য নেওয়া হয়। আসামিপক্ষের আইনজীবী তাকে প্রশ্ন করেন, নারায়ণের নাম এই মামলাতে কীভাবে এসেছে? কর্মকর্তা জানান, বাসুদেবের বাড়িতে তদন্তের জন্য গেলে সেখানকার লোকজন নারায়ণের ব্যাপারে বলে; দুই দিন আগে তিনি এখানে গান করেছিলেন। তার গান শুনেই বাসুদেব আত্মহত্যা করেছেন। আইনজীবী প্রশ্ন করেন, ঠিক কে এই বিষয়ে আপনাকে বলেছিলো? কর্মকর্তা বলেন, নিলেশ তাওড়ে নামে একজন এই কথাগুলো বলেন।

আইনজীবী তখন প্রশ্ন করেন, তাহলে সাক্ষীর বক্তব্যের জায়গায় নিলেশের কোনো কথা নেই কেনো! তদন্ত কর্মকর্তা বলেন, নিলেশ প্রথমে সাক্ষ্য দিলেও, পরে তা প্রত্যাহার করে নেন। আইনজীবী তখন বলেন, নিলেশের বক্তব্য প্রত্যাহারের বিষয়টি তো এখানে উল্লেখ নেই। ওই বিষয়টা দেখতে হবে বলে তদন্ত কর্মকর্তা জানান।

এরপর বিচারক তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেন, সাক্ষীর বক্তব্য নেই, একজন সাক্ষী উপস্থিত তো অন্যজন নেই; তাহলে আদালতে বসে বসে আমরা কী করবো? আসামির আইনজীবী এ সময় তদন্ত কর্মকর্তা যে বিনা পরোয়ানায় নারায়ণের বাড়ি তল্লাশি করেছেন সেটাও জানান। পুলিশ অবশ্য এ নিয়ে কোনো সদুত্তর দিতে পারে না; শুধু বলে, বিষয়টি নিয়ে পরে কথা হবে।

এরপর নারায়ণের কাছে একজনের লেখা একটি চিঠির ব্যাপারে বিচারক আসামিপক্ষের আইনজীবীকে বলেন, পুলিশকে এ নিয়ে তার জেরার প্রয়োজন আছে কি না? নারায়ণকে এই চিঠি আশ্বিন ভাগত লিখেন, যিনি আগে থেকেই কারাগারে আছেন। চিঠির বিষয়ে পুলিশ জানান, তারা চিঠি পড়েছে। এতে তিনি জেলার ও পুলিশকে গালিগালাজ করেছেন। তখন আইনজীবী তাকে প্রশ্ন করেন, গালি দিয়েছে, না অভিযোগ করেছে? পুলিশ জানায়, অভিযোগ আর গালি দেওয়া একই কথা। কিন্তু আইনজীবী চিঠি পড়ে জানান, এসবের কিছুই তাতে লেখা ছিলো না। প্রকৃতপক্ষে চিঠিতে আশ্বিন তার অসুস্থ মায়ের দিকে একটু খেয়াল রাখতে নারায়ণকে কেবল অনুরোধ করেছিলেন।

অথচ এই চিঠির প্রসঙ্গ টেনে আদালতে পুলিশ অভিযোগ করে, নারায়ণ ও আশ্বিন উগ্রবাদী; তারা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এবং এই চিঠি লেখা হয়েছে ‘সাংকেতিক ভাষা’ ব্যবহার করে। এ কারণে উচ্চতর তদন্তের জন্য তা গোয়েন্দা বিভাগে পাঠানো হয়েছে। এমতাবস্থায় নারায়ণের আইনজীবী বিচারককে বলেন, নারায়ণ কোনো ধরনের উগ্রবাদের সঙ্গে জড়িত নন, এটি যেমন ঠিক, তেমনই পুলিশের দুর্বল তদন্তও চোখে পড়ার মতো।

একইদিনে বিচারক নারায়ণের কাছ থেকে জব্দ করা বই সম্পর্কে জেরার জন্য বলেন। সরকারি কৌসুলি বলেন, নারায়ণের কাছ থেকে মোট ৪০টি বই জব্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে সরকার বাতিল করেছে—এমন বই ‘The Loutas and RobotÕIÔGoymari manasÕ আছে। কিন্তু নারায়ণের আইনজীবী জানান, এর মধ্যে প্রথম বইটি প্রাচ্যের যোগব্যায়ামের ও অন্যটি গোইমারি মানস সম্প্রদায়ের ইতিহাস। ‘গোইমারি মানস’ বইটি প্রায় একশো ১০ বছর আগে বাতিল করা হয়েছে পশ্চাৎপদতা ও যুক্তিহীন বিষয় উপস্থাপনের জন্য। তখন সরকারি কৌসুলি বলেন, ‘গোইমারি মানস’ যে পশ্চাৎপদ ও যুক্তিহীন সেটি কে বলেছে? এ নিয়ে দুই আইনজীবীর মধ্যে অপ্রয়োজনীয় তর্ক শুরু হলে বিচারক তা বন্ধের নির্দেশ দেন।

৮.

শুনানির ষষ্ঠ দিনে বাসুদেব পাওয়ারের স্ত্রী শর্মিলা পাওয়ারকে উপস্থিত করা হয়। তাকে প্রথমে সরকারি কৌসুলি জেরা করেন। এর আগে বিচারক শর্মিলাকে জিজ্ঞেস করেন, তিনি এতোদিন কোথায় ছিলেন; লাশের কোনো খবর নেননি কেনো এবং মামলা হওয়ার পরও কেনো তিনি শহর ছেড়ে চলে গেছেন? শর্মিলা জানান, তিনি আসলে ভয় পেয়েছিলেন। সেজন্য ভাইয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন। বিচারক তখন বলেন, মামলা সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি যেনো আর গ্রামে না যান।

সরকারি কৌসুলি এবার শর্মিলাকে জিজ্ঞাসা করেন, কতো বছর আপনারা সংসার করেছেন? শর্মিলা বলেন, সাত বছর। বিয়ে হওয়ার আগে থেকেই বাসুদেব মেথরের কাজ করতেন কি না এমন প্রশ্নের জবাবে শর্মিলা হ্যাঁ বলেন। তিনি আরো জানান, কাজ করতে গিয়ে এক দুর্ঘটনায় বাসুদেবের একটা চোখ নষ্ট হয়। বাসুদেব বিভিন্ন সময় তাকে ও সন্তানদের মারধর করতেন বলেও শর্মিলা জানান। তাছাড়া বাসুদেব এর আগে কখনো আত্মহত্যার চেষ্টা, কথা কিংবা মৃত্যু নিয়ে কোনো গান নিয়েও কথা বলেননি। এমনকি নারায়ণ নামে কারো সঙ্গে বাসুদেবের পরিচয় বা জানাশোনা আছে বলেও শর্মিলা কখনো শোনেননি।

অন্যদিকে আসামিপক্ষের আইনজীবী যখন শর্মিলাকে প্রশ্ন করতে যাবেন, তখন সরকারি কৌসুলি বলেন, মাননীয় বিচারক, শর্মিলা মানসিকভাবে প্রস্তুত নন, আজকে তাকে আর জেরা না করে, অন্যদিন করা হোক। বিচারক তখন শর্মিলাকে বলেন, আপনাকে আরো কিছু প্রশ্ন করা হবে, আপনি কি উত্তর দিতে পারবেন? শর্মিলা রাজি হন। তখন আইনজীবী প্রশ্ন করেন, বাসুদেব কাজের সময় কোনো পোশাক পরতো কি না, কী ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করতো এবং কোনো ধরনের নেশা করতো কি না? শর্মিলা জানান, কাজে যাওয়ার আগে প্রতিদিনই বাসুদেব নেশা করতেন, কোনো ধরনের পোশাক ব্যবহার করতেন না, কেবল বাঁশ-লাঠির ব্যবহারে কাজ করতেন। আর ময়লা পড়ে তার চোখ নষ্ট হয়ে যায়। শর্মিলা আরো জানান, যেদিন কাজ করার সময় ম্যানহোল থেকে তেলাপোকা বা টিকটিকি বের হয়ে আসতো, সেদিন বাসুদেব কাজ করতেন; আর পোকামাকড় বের না হলে সেদিন কাজ করতেন না। বিচারক সব যুক্তি-তর্ক শুনে এদিন নারায়ণের জামিন মঞ্জুর করেন। তবে এজন্য তাকে এক লক্ষ রুপি আদালতে জমা দিতে বলা হয়। নারায়ণের আইনজীবী অবশ্য এ নিয়ে আপত্তি করলেও বিচারক তা গ্রহণ করেন না।

এদিকে ময়নাতদন্ত ও চিকিৎসকের বক্তব্য হলো, বাসুদেবের মৃত্যু হয়েছে অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে ড্রেনে পড়ে আঘাত পেয়ে। তার পেটে মাত্রাতিরিক্ত অ্যালকোহল পাওয়া গেছে।

৯.

জামিনে মুক্ত নারায়ণ এরপর আবারও গান করেন এবং একটি প্রেসে কাজ করতে থাকেন। কিন্তু রাষ্ট্র-আইন নারায়ণকে ভুলে যায় না। কিছুদিন পর নারায়ণ আবার গ্রেপ্তার হন। এবারের অভিযোগ, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। নারায়ণকে ইউ এ পি এ-এর (Unlawful Activities Prevention Act 1967, মুম্বাই হামলার পর ২০০৮ ও ২০১২ খ্রিস্টাব্দে এই অ্যাক্টটি সংশোধন করা হয়) ১২৪ ধারায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে হাজির করা হয়। প্রথম দিনে বিচারক মামলার অভিযোগ পড়ে তাকে তিন দিনের জন্য পুলিশি হেফাজতে পাঠান এবং শুনানির পরবর্তী তারিখ দেন।

শুনানির দ্বিতীয় দিনে সরকারি কৌসুলি অভিযোগ করেন, নারায়ণ, সুবোধ কুশলে ও আনন্দ যাদব—এরা বিভিন্ন মামলার আসামি—মিলে রাষ্ট্রবিরোধী কার্যক্রমে জড়িত। পুলিশি তদন্তের সূত্র ধরে কৌসুলি অভিযোগ করেন, এরা বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ, সম্পত্তি ধ্বংস, সর্বোপরি রাষ্ট্রের জন্য হুমকি এমন নানা তৎপরতায় জড়িত। এছাড়া নারায়ণ ও তার সঙ্গীরা বোমা, ডিনামাইট, প্রাণসংহারী অস্ত্র, নিউক্লিয়ার অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে যা রাষ্ট্রের জন্য ভয়ঙ্কর হুমকি স্বরূপ।

সরকারি কৌসুলির বক্তব্য শুনে নারায়ণের আইনজীবী বিচারককে বলেন, ‘মাননীয় আদালত, আমি বুঝতে পারছি না, এখানে উনি ঠিক বোমা কোথায় পেলেন! আমার মক্কেল একজন বয়স্ক মানুষ, তিনি অসুস্থও। তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ বানোয়াট ও মিথ্যা।’

সরকারি কৌসুলি বলেন, এই কথাগুলো তো আইনেই আছে। তিনি বোমা, ডিনামাইট মারতে পারেন; কারণ তারা সন্ত্রাসী। এছাড়া নারায়ণের গান গাওয়া ও লেখার ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে; তিনি সেটাও অমান্য করেছেন। তিনি কবিতা ও গানের নাম করে সন্ত্রাসী দল সংগঠিত করেছেন।

একপর্যায়ে আসামিপক্ষের আইনজীবী বিচারকের কাছে নারায়ণের অসুস্থতার কথা জানিয়ে, তিনি যে এ ধরনের কাজে সম্পৃক্ত নন তা বলেন এবং জামিন চান। বিচারক তা নামঞ্জুর করেন। ওই আইনজীবী আরো বলেন, ‘আগামীকাল থেকে গ্রীষ্মকালীন ছুটি; বিনা বিচারে আমার মক্কেল তো জেলহাজতে থাকতে পারেন না।’ বিচারক জানান, দায়রা আদালত ছুটি থাকবে। আপনি চাইলে হাইকোর্টে যেতে পারেন। হাইকোর্ট বন্ধ থাকবে না। বিচারকের এই বক্তব্য দিয়ে সেদিনের মতো আদালত মুলতবি হয়।

১০.

এতোক্ষণ আদালতে একটি মামলার বিচার প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা হলো। সেখানে বাসুদেবের আত্মহত্যায় প্ররোচনাকারী হিসেবে নারায়ণের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়। যদিও শেষ পর্যন্ত তা প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে ভারতের বিচারব্যবস্থা নিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন তোলা খুব জরুরি হয়ে পড়ে। আদালতের অভিযোগে বলা হয়, নারায়ণের গান শুনে বাসুদেব আত্মহত্যা করেছেন। কোনো যুক্তিযুক্ত প্রমাণ ছাড়া, শুধু মুখের কথার ভিত্তিতে নারায়ণকে গ্রেপ্তার করা হয়। নারায়ণের বিরুদ্ধে মূলত সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ ছিলো না। সরকারি কৌসুলি কেবল একটি বিষয় প্রমাণের চেষ্টা করেন, নারায়ণের গান শোনার পরদিন বাসুদেব আত্মহত্যা করেছেন। আত্মহত্যা যে একটি সামগ্রিক ঘটনার পরম্পরা হতে পারে, তা আদালত আমলে নিতে চান না। বরং নারায়ণের দোষ প্রমাণের জন্য আইনজীবী তার ব্যক্তিগত এবং আগের জীবন, রাজনৈতিক পরিচয়, এ ধরনের নানা বিষয়ের অবতারণা করেন।

আগেই বলেছি, নারায়ণের গান শুনে বাসুদেব আত্মহত্যা করেছেন, এই অভিযোগ করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন, কী ছিলো ওই গানে; যা শুনে একজন মানুষ আত্মহত্যা করতে পারেন। সাক্ষ্য মতে, নারায়ণের গানের কথা ছিলো এমন—মেথরের কাজ যারা করে তাদের মরে যাওয়াই ভালো। কারণ এভাবে ধুকে ধুকে মরার চেয়ে, একেবারে মরাই শ্রেয়। সমাজও মেথরদের কোনো মূল্যায়ন করে না। কাজের সময় বিষাক্ত গ্যাস, নোংরায় যে ক্ষতি হয়—তার চেয়ে মৃত্যুই ভালো।

প্ররোচনা মামলায় নারায়ণের বিরুদ্ধে সাক্ষীর অবস্থান থেকে গানের এই কথাগুলো ছাড়া আর কোনো অভিযোগ পাওয়া যায় না। এই অভিযোগে বয়োবৃদ্ধ ও অসুস্থ হওয়ার পরও নারায়ণের জামিন হয় না। নারায়ণকে গ্রেপ্তারের পর বিনা ওয়ারেন্টে তার বাড়ি তল্লাশি করে পুলিশ। এছাড়া পুলিশ এই মামলায় যে সাক্ষীকে আদালতে হাজির করেন, তাকে নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। তিনি সরকার বাদী এ রকম আরো চারটি মামলার প্রধান সাক্ষী হিসেবে আগে আদালতে হাজিরা দিয়েছেন। নারায়ণের আইনজীবী আদালতে ভুয়া সাক্ষ্য দেওয়ার বিষয়টি প্রমাণও করেন। এক্ষেত্রে আদালত পুলিশের এহেন কাজের জন্য তাদের কেবলই সতর্ক করেন। বিচারব্যবস্থায় এতো বড়ো ফাঁক থাকলেও, রাষ্ট্র-আইন-আদালত নীরবতা পালন করে!

নারায়ণ গান করেছেন, সেই গান শুনে বাসুদেব আত্মহত্যা করেছেন—সেই অভিযোগে বিচারকার্য এগিয়ে যায়। এই প্রক্রিয়ায় নারায়ণকে দোষী প্রমাণের জন্য তার ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন দিক যতো গুরুত্ব সহকারে উঠে আসে; বিপরীতে বাসুদেবকে নিয়ে তা হয় না। মেথর বাসুদেবের জীবন, ভারতীয় সমাজের বর্ণপ্রথা, অস্পৃশ্যতা, শোষণ, ঠিক কোন পরিস্থিতিতে তিনি আত্মহত্যা করেন—এসব আর কি। আদালতে বাসুদেবের স্ত্রী জানান, বাসুদেব হতাশাগ্রস্থ ছিলেন, মদ খেতেন, বউ-বাচ্চাদের মারধর পর্যন্ত করতেন। এর অন্যতম কারণ ছিলো, যে সামগ্রিকতায় তিনি কাজ করতেন, তা কখনোই বাসুদেবকে মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি। ফলে তিনি হয়তো প্রতিনিয়ত অসহায়ত্ব, হীনমন্যতায় ভুগতেন। আর ১০ জনের মতো রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও কেনো বাসুদেব নানা দিক থেকে বঞ্চিত? আদালতে এই প্রশ্ন তোলা হয় না। এ অবশ্য দেশটিতে নতুন নয়, ভারতের প্রথম আইনমন্ত্রী ড. বি আর আম্বেদকরের জীবনী নিয়ে লেখায় তার প্রমাণ মেলে।

স্কুলে ঢুকতে পারলেও অস্পৃশ্য হওয়ার কারণে শিক্ষকরা আম্বেদকরের দিকে নজর দিতেন না। এমন কী উচ্চবর্ণের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একই বেঞ্চে বসার সুযোগ পাননি আম্বেদকর। বাধ্য হয়ে ক্লাস রুমের মেঝেতে একটা চটের বস্তায় তিনি বসতেন এবং ক্লাস শেষে সেটি তিনি বাড়ী নিয়ে যেতেন। এমনকি স্কুলের পানির পাত্র থেকে তিনি নিজে পানি ঢেলে পান করতে পারতেন না। স্কুলে এক পিয়ন তাকে পানি খাওয়াতেন। আত্মজীবনীমূলক এক লেখায় তিনি বিষয়টি তুলে ধরেন এভাবে নো পিয়ন, নো ওয়াটার। একজন অস্পৃশ্য হিসাবে ভারতীয় বর্ণপ্রথার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন আম্বেদকর। যিনি স্বাধীন ভারতের প্রথম আইন মন্ত্রী। পুরো নাম ড. বি আর আম্বেদকর। তিনি মাহার বর্ণের লোক ছিলেন, যারা অস্পৃশ্য।২

এই কাঠামোটি মানুষকে নিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্রের তৈরি করা। রাষ্ট্র তার কাঠামো এবং সামাজিক ব্যাপারে এই পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করেই ক্ষমতার বলয়-কেন্দ্র-প্রয়োগ-স্থায়িত্ব নির্ধারণ করে থাকে।

এই সামগ্রিকতা বাসুদেবের অস্বাভাবিক জীবনাচরণের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যা প্রবৃত্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ফ্রয়েডের মতে, ‘প্রবৃত্তিই মানুষের যাবতীয় আচরণের পিছনে চালিকাশক্তি রূপে কাজ করে ও ব্যক্তিকে গতিশীল করে তোলে।’৩ তাহলে সামাজিক কাঠামোর বৈষম্য, নীতিহীনতা, কঠোরতা-নিষ্ঠুরতা মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়, প্রশ্ন ওঠে এই দায় তাহলে কার?

দিনের পর দিন নিদারুণ নিপীড়নের বদৌলতে বাসুদেবের তো সমাজ-রাষ্ট্র-জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হতেই পারে। এই পরিপ্রেক্ষিত থেকে বাসুদেবের ‘আত্মহত্যা’কে বিশ্লেষণ করলে এর দায় কিন্তু নারায়ণ নয়, রাষ্ট্রের ওপর বর্তায়। কিন্তু এই বিষয়ে বিচারিক ব্যবস্থায় কোনো প্রশ্ন তোলা হয় না!

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, অতীতের নানা কর্মকাণ্ডের কারণে নারায়ণকে রাষ্ট্র পছন্দ করে না; সে কারণে রাষ্ট্রিক জায়গা থেকে তিনি অচ্ছুৎ। অবশ্য এটা নতুন কোনো বিষয় নয়, এ সংক্রান্ত ভূরি ভূরি প্রমাণ রাষ্ট্র প্রতিদিন উৎপাদন করে যাচ্ছে। এমনকি রাষ্ট্রের ‘শত্রু’ হয়ে পরে ‘মিত্র’ হওয়ার চেষ্টা করেও ভালো ফল পাওয়া যায় না। ভারতের আসামে মণিপুরিদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে পিপলস লিবারেশন আর্মি (পি এল এ)। এদের সক্রিয় সদস্য ছিলেন সঞ্জিৎ। তিনি স্বাস্থ্যগত কারণে সাধারণ জীবন যাপনে ফিরে পরিবারের সঙ্গে বাস করতে শুরু করেন; চাকরিও নিয়েছিলেন স্থানীয় একটি হাসপাতালে। মৃত্যুর গন্ধমাখা জীবন তিনি ছাড়লেও মৃত্যু তাকে ছাড়েনি। একদিন দিনেদুপুরে স্পেশাল ফোর্স মণিপুরি র্যাপিড অ্যাকশন পুলিশ সঞ্জিতকে আটক করে পাশের একটি ফার্মেসিতে নিয়ে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডটির পুরো প্রক্রিয়া মণিপুরের একজন আলোকচিত্রী ক্যামেরায় বন্দি করেন। পরে ভারতের বিখ্যাত সাপ্তাহিক ‘তেহেলকা’ এই ছবিগুলো সংগ্রহ করে তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে। এ ঘটনায় পুলিশের প্রেসনোটটি ছিলো এমন—

র্যাপিড অ্যাকশন পুলিশের নিয়মিত টহলের সময় সন্দেহজনক গতিবিধির জন্য এক তরুণকে চ্যালেঞ্জ করে। জবাবে সেই তরুণ দ্রুত কোমর থেকে পিস্তল বের করে টহল বাহিনীকে চ্যালেঞ্জ করে। একপর্যায়ে পালাতে থাকে সে। স্থানীয় একটি ফার্মেসির সামনে তাকে কোণঠাসা করে পুলিশ তখন তাকে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানায়। জবাবে তরুণটি তার হাতে থাকা পিস্তল দিয়ে গুলি শুরু করলে প্রকাশ্য রাস্তায় জানমালের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এলিট ফোর্সও পাল্টা গুলি চালায়। সেই গুলিতে তরুণটি ঘটনাস্থলে নিহত হয়। তার কাছ থেকে একটি পিস্তল উদ্ধার করা হয়।৪

নারায়ণও একসময় সঞ্জিতের মতো রাষ্ট্রের অপছন্দের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, সঞ্জিতের মতো তিনিও ‘স্বাভাবিক জীবনে’ ফিরে আসেন। কিন্তু রাষ্ট্র তো নারায়ণকে বিশ্বাস করে না, যেমন করেনি সঞ্জিতকে। বাসুদেবের মামলায় নারায়ণ মুক্ত হলেও আবার তাকে আদালতে যেতে হয়েছে নতুন মামলায়—রাষ্ট্রদ্রোহিতা। ফলে এভাবেই আইন, আদালত, পুলিশ দিয়ে চলে রাষ্ট্রের খেলা। এর শেষ ঠিক কোথায় সাধারণ নাগরিক তা জানে না।

১১.

এই আলোচনা শেষ করবো কোর্ট-এ আদালতের শেষ দৃশ্যটি দিয়ে। নারায়ণ রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় গ্রেপ্তারের পর আদালতে দ্বিতীয়বারের মতো তার বিচার শুরু হয়। শুনানির প্রথম দিন বিচারক সরকারি ও আসামিপক্ষের আইনজীবীর যুক্তি-তর্ক শুনে নারায়ণকে জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন; এবং শুনানির পরবর্তী তারিখ ধার্য করে সেদিনের মতো বিচারকার্য সমাপ্ত করে আদালত মুলতবি করেন। এরপর বিচারক এজলাস থেকে বেরিয়ে গেলে, অন্যরাও একে একে তাদের আসন ছেড়ে কক্ষ থেকে বের হতে থাকেন। এজলাসের ঠিক বিপরীতে ক্যামেরা স্থিরভাবে বসানো; ওয়াইড অ্যাঙ্গেলে এজলাসসহ পুরো কক্ষ পরিষ্কার দেখা যায়।

একে একে ওই কক্ষ থেকে উপস্থিত সাধারণ লোকজন ও আইনজীবী বের হতে থাকে। পেশকার, স্টেনো-টাইপিস্টও বের হন তাদের হাতের কাজ সেরে। বাকি থাকেন কেবল পিয়ন। তিনি একে একে এজলাসের পাশের কক্ষের আলো বন্ধ করেন, দরজা লাগান। তখনো ওয়াইড অ্যাঙ্গেলে মাস্টার শটে ক্যামেরা সচল। পিয়ন এবার একে একে এজলাসের সব বৈদ্যুতিক বাল্ব বন্ধ করতে থাকেন। ঘরটা ধীরে ধীরে অন্ধকার হতে থাকে। তখনো ক্যামেরা একই অ্যাঙ্গেলে বসানো। সব আলো বন্ধের পর ঘরটা অন্ধকারে ভরে যায়, পিয়নও প্রস্থানের প্রধান দরজাটি বন্ধ করে বের হয়ে যান। তখনো ক্যামেরা সচল। অন্ধকারে এজলাসের বিচারক বসার পাশের একটি বন্ধ দরজার কপাটের ফাঁক দিয়ে কেবল কিঞ্চিৎ আলোকরশ্মি প্রবেশ করে; তাতে অন্ধকার খানিক কাটে। অসাধারণ এই মিজ-অঁ-সেন শট্ দিয়ে নির্মাতা তামহেনা অনেক কিছু হাজির করেন; অন্ধকারের মধ্যেও আলো থাকে। হয়তো সেটাই একসময় তীব্রতা দেয়, শক্তি হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রের পুরো অন্ধকারের বিপরীতে এই খানিক আলোই হয়তো আগামীর স্বপ্ন নিয়ে নাগরিককে বাঁচিয়ে রাখে।

লেখক : আসাদুজ্জামান রাসেল, রাজশাহীর বেসরকারি নর্থবেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা অধ্যয়ন বিভাগের স্নাতক সপ্তম সেমিস্টারের শিক্ষার্থী। এর পাশাপাশি তিনি রাজশাহী থেকে প্রকাশিত দৈনিক উত্তরা প্রতিদিন-এ স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে কর্মরত।

ashadrussell.05@gmail.com

তথ্যসূত্র

১. করিম, সরদার ফজলুল (২০০৬ ; ৩৫২); দর্শনকোষ; প্যাপিরাস, ঢাকা।

২. জাহিদ, ফাহমিদ আল; ‘গান্ধী, আম্বেদকর এবং ভারতীয় বর্ণপ্রথা : অরুন্ধতী রায়ের পর্যালোচনায়’; নতুন দিগন্ত; সম্পাদনা : সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী; বর্ষ ১৫, সংখ্যা ১, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৬, পৃ. ১৩১।

৩. আহমদ, মঞ্জুর (২০০৮ : ১৮); মনোসমীক্ষণ মতধারা; জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ঢাকা।

৪. ‘একটি রাজনৈতিক ক্রসফায়ারের গল্প’; কালের কণ্ঠ-এর বুধবারের বিশেষ ক্রোড়পত্র `রাজকূট' (অধুনালুপ্ত), ১৩ জানুয়ারি ২০১০।

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন