প্রদীপ দাস

প্রকাশিত ০৭ অক্টোবর ২০২৫ ১২:০০ মিনিট

অন্যকে জানাতে পারেন:

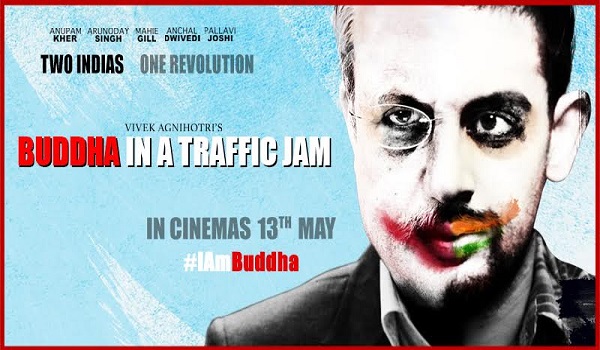

'বুদ্ধ ইন অ্যা ট্রাফিক জ্যাম : যেখানে সূক্ষ্মভাবে হাজির আধিপত্যবাদী প্রতিবিপ্লবী ঈশ্বর

প্রদীপ দাস

বুদ্ধ ইন অ্যা ট্রাফিক জ্যাম

সঙ্কটাপন্ন বা ধ্বংসাত্মক কোনো পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে তা থেকে উত্তরণের জন্য মানবজাতির ভিতরেই চলতে থাকে নানা চিন্তাভাবনা, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। এ রকম পরিস্থিতির সম্ভাব্য কারণ ও সমাধানের পথ কিছু মানুষ দেখতে পায়। ওই মানুষেরা সমাধানের সেই সব কথা বলার চেষ্টাও করেন নিজস্ব উপায়ে। উদ্ভূত সঙ্কটময় পরিস্থিতি যদি ওই সব মানুষ পুরোপুরি কিংবা আংশিকও সমাধান করতে সক্ষম হন, সেই ক্ষেত্রে তাদের জ্ঞান প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করে। আর সেই সব স্বীকৃত জ্ঞানই ধর্ম, দর্শন, মতাদর্শ হিসেবে পরিচিতি পায়।

পৃথিবীতে শত শত ধর্ম, দর্শন, মতাদর্শ এসেছে; আবার বিলুপ্তও হয়ে গেছে। মানতে কষ্ট হলেও সত্য, বিলুপ্তির পিছনে যে বিষয়টি নিয়ামক হিসেবে ভূমিকা পালন করে তা হলো ওই ধর্ম, মতাদর্শ, দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা ও তার অনুসারীরাই! কারণ যে ধর্ম, মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তৎকালীন সমাজে সেটির বেশ প্রভাব, কখনো তা প্রবল ক্ষমতাশালীও হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে সেই ক্ষমতার ছাতার নীচে আশ্রয়প্রার্থী বা অনুসারীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। কিন্তু ওই ধর্ম, মতাদর্শ, দর্শনের সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটির দিকগুলো সাধারণত অনালোচিত থাকে। এই ‘সীমাবদ্ধতা-ত্রুটি’ মেনে নিয়েই এসবের প্রতিষ্ঠাতাকে মহেশ্বর করে তোলে বা তুলতে বাধ্য হয় অনুসারীরা। ফলে অনুসারীরা এসব ধর্ম, মতাদর্শ, দর্শনের বাতলে দেওয়া পথ মেনে চলে ঠিকই, কিন্তু তা মনেপ্রাণে বিশ্বাস, ব্যক্তি জীবনে ধারণ করে না। এই অনুসারীদের অনেকেই আবার স্বার্থসিদ্ধির জন্য কখনো স্ববিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়।

বিষয়টিকে আরো পরিষ্কার করতে গান্ধীবাদের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা গান্ধীর আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে। তিনি বলতেন, ‘যে গায়ে খেটে খায় না সে চোর।’১ গান্ধী এই কথাটি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, সারাজীবন চরকা কেটে কাপড় তৈরি করে বাস্তব জীবনে তা পালনও করে গেছেন।

“এদিকে ভারতসমাজে যাঁরা শিক্ষিত প্রতিপত্তিশালী অর্থবান ভদ্রলোক, যাঁরা ভারতের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে নানা শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী বা জ্ঞানজীবী এবং তাঁরা প্রায় কেউই গায়ে খেটে খান না। সেই সুবাদে, ... তাঁরা সবাই ‘চোর’ পদবাচ্য। তাঁরাই গান্ধীকে বললেন—‘আপনি মহাত্মা, আপনি জাতির পিতা।”২

গান্ধীর মৃত্যু পরবর্তী স্বাধীন ভারতে ক্ষমতাসীন বুদ্ধিজীবীরা গান্ধীবাদের বুলি ঠিকই আওড়িয়েছেন, কিন্তু তাদের কাজেকর্মে তার মিল খুব যৎসামান্যই ছিলো। এখনো প্রতিটি সরকারি ভবনে গান্ধীর আলোকচিত্র স্থান পেলেও গান্ধীবাদের আলো স্থান পায় না।

গান্ধীর ভারতবর্ষেই এখন আলোচিত মতাদর্শগুলোর মধ্যে অন্যতম মাওবাদ। বিগত কয়েক দশক ধরে তারা শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য স্বাধীনতার দাবিতে সশস্ত্র সংগ্রাম করছে। আর এই মাওবাদীদের মধ্যেও হয়তো একটা শ্রেণি গড়ে উঠেছে, যারা মাওবাদকে ব্যবহার করে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করছে। তাই হয়তো গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাককে বলতে শোনা যায়, ‘আত্মধ্বংসী মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব সূচিত সহিংসতা, যাকে উপরিগত বামপন্থীরা ‘মাওবাদ’ বলে ...’৩, যারা মাওবাদের আদর্শ জানে না, বোঝে না, মানে না; শুধু স্বার্থের খাতিরে মাওবাদী নাম ধারণ করে। তাই আত্ম-বিধ্বংসী ওই ক্ষুদ্র অংশকে মূল ধরে পুরো মাওবাদকে বিচার করলে চলবে না। কেননা অংশটা খুবই ক্ষুদ্র কিংবা মাওবাদের প্রয়োজনীয়তা হয়তো ফুরিয়ে যায়নি; তার প্রমাণ পাওয়া যায় এখনো ভারতবর্ষের অনেক আদিবাসীকে মাওবাদীদের পক্ষেই লড়াই করতে দেখে। এ রকম প্রেক্ষাপটে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে মুক্তি পেয়েছে বিবেক অগ্নিহোত্রির বুদ্ধ ইন অ্যা ট্রাফিক জ্যাম, যেখানে উঠে এসেছে ভারতবর্ষে মাওবাদী আন্দোলনের নানা মাত্রা।

প্রোলগ : জোঁক তো পিছু ছাড়লো না

যিশু খ্রিস্টের জন্মের প্রায় দুই হাজার বছর আগ থেকেই ভারতের বাস্তার (Bastar) অঞ্চলে আদিবাসীদের বাস। ওই সময় তাদের পরিধেয় বস্ত্র বলতে ছিলো শুধুই লজ্জা নিবারণের উপকরণ; থাকার জন্য বনের মধ্যে খড়কুটার ছোট্ট ঘর। সময়ের পরিবর্তনে পরিবর্তন হয়েছে অনেক কিছুর। কিন্তু ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে এসেও শুধু পরিবর্তন হয়নি, ওই আদিবাসী অঞ্চলের মানুষগুলোর। এই বিশাল সময়ের ব্যবধানে পরিধেয় কাপড়ের পরিমাণ বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু তা দিয়ে এখনো তাদের পুরো শরীর ঢাকেনি। এখনো রয়ে গেছে খড়কুটার ছোট্ট ঘরটাই। বুদ্ধ ইন অ্যা ট্রাফিক জ্যাম-এর শুরুর দৃশ্য এটি।

এই দৃশ্যটি দিয়ে নির্মাতা বিবেক অগ্নিহোত্রি হয়তো গুরুতর প্রশ্নটিই উত্থাপন করে ফেলেছেন। হাজার বছরের ব্যবধানে পৃথিবীর পরিবর্তন হয়েছে দিন থেকে রাতের মতো। মানুষ এখন চাইলেই মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর দক্ষিণ থেকে উত্তর মেরুতে ছুটে যেতে পারছে। সাধারণ মানুষও পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করছে নিমিষেই। নগরায়ণ হয়েছে, আলোকায়ন হয়েছে। কিন্তু বাস্তারের এই মানুষগুলোর মতো অন্যান্য আদিবাসীদেরই কেবল কোনো পরিবর্তন হয় না। পরিবর্তন না হওয়ার প্রশ্নটির উত্তর খোঁজাই হয়তো এখন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আদিবাসী অঞ্চলগুলোসহ পুরো ভারতবর্ষ হাজার বছর ধরে শাসন করেছে স্থানীয় রাজরাজা, বহিরাগত শাসকরা। ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ভারত শাসন করছে জনগণের নির্বাচিত সরকার। কিন্তু এই স্বাধীনতা আদিবাসীদের যেনো আরো সঙ্কটে ফেলে দেয়। কারণ গণতন্ত্রের ‘রক্ষাকবচ’ হিসেবে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ভারতে যে সংবিধান গৃহীত হয়, তাতে আদিবাসীদের ভোটের অধিকার দিয়ে কেড়ে নেওয়া হয় বনের অধিকার। আদিবাসী অঞ্চলগুলো রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত হলে বাস্তারের ওই আদিবাসীদের মতো ভারতের সব আদিবাসী নিজ ভূমে হয়ে যায় পরবাসী।

বুদ্ধ ইন অ্যা ট্রাফিক জ্যাম-এ তিন মিনিট ১৬ সেকেন্ডে গুণ্ডাপাণ্ডা নিয়ে বাস্তারের জঙ্গলে বাস করা আদিবাসী বাড়িতে ঢোকেন নানহ্নি সিং। তিনি নিজেকে সরকারের লোক পরিচয় দিয়ে সরকারি ক্যাম্পে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেন আদিবাসী পরিবারের কর্তাকে। ক্যাম্পে গেলে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে ভালো থাকতে পারবে, এমন প্রতিশ্রুতিও দেন নানহ্নি। কিন্তু শত বছর ধরে বসবাস করে আসা পৈত্রিক ভিটা ছেড়ে যেতে পরিবারটি রাজি নয়। ফলে নানহ্নি গালিগালাজসহ নানাধরনের হুমকি-ধামকি, এমনকি শারীরিক নির্যাতনও করতে থাকেন বাড়ির কর্তাকে। তাতেও কাজ না হলে একপর্যায়ে নানহ্নি ওই পরিবারের কর্তার কাছ থেকে জোর করে টিপসই নেন।

এভাবে আদিবাসীদের সরকারি ক্যাম্পে নিয়ে আসতে পারলে ভূমি দখলসহ তাদের ওপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি দুটোই বাড়ানো সম্ভব। আর না মানলে নানহ্নি সিংয়ের দৃষ্টিই বলে দেয়, ওই আদিবাসী পরিবারের মা-মেয়ে ধর্ষিত হবে। কখনো কখনো বাস্তবতা আরো নির্মম। আদিবাসীদের উচ্ছেদ করতে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়; বাড়ির হাঁস-মুরগি, আসবাবপত্র, গবাদি পশু, খাদ্যশস্য, টাকা-পয়সা লুটপাট করে; এমনকি নির্বিচারে আদিবাসীদের হত্যা করে বিশেষ পুলিশ বাহিনী। চলচ্চিত্রের নয় মিনিট নয় সেকেন্ডে নানহ্নি সিংকে আদিবাসী পরিবারের কর্তাকে ‘মাদার ফাকার, বাস্টার্ড নকশালিস্ট’ বলে গালি দিতে দেখা যায়। বাস্তবতাও তাই। তবে কঠোর বাস্তবতা হলো, যেসব আদিবাসী সরকারের কথা শোনে না, তাদেরকে নির্বিচারে নকশাল-মাওবাদী বলে নির্মম নির্যাতন, হত্যা করা হয়।

চলচ্চিত্রে আদিবাসী পরিবারটিকে দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না, অর্থনৈতিকভাবে তারা মারাত্মক দৈন্যদশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে; শিক্ষার আলো পৌঁছেনি। রোগেশোকে ভারাক্রান্ত শরীর, পরিবারের কর্তার কানের কাছে দগদগে ঘা বিষয়টি স্পষ্ট করে তোলে। যদিও ভারতবর্ষের আদিবাসী অঞ্চলগুলোর বড়ো একটা অংশই রয়েছে মাওবাদীদের নিয়ন্ত্রণে। দীর্ঘ সময়ের তুলনায় আদিবাসী অঞ্চলগুলোতে মাওবাদীদের নিয়ন্ত্রণ খুব বেশিদিনের নয়, চার-পাঁচ দশক ধরে। কিন্তু মাওবাদীদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ হচ্ছে, আদিবাসী অঞ্চলগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখতেই মাওবাদীরা শিক্ষার কোনো সুব্যবস্থা গড়ে তোলেনি।৪ দীর্ঘদিন ধরে শাসন করলেও মাওবাদীরা স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেনি; তারা ম্যালেরিয়া, পুষ্টিহীনতার মতো নানা রোগেশোকে জর্জরিত। উন্নত কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলেনি তারা।

এসব অভিযোগের হয়তো অনেকটাই ঠিক। বিষয়টিকে আবার অন্যভাবে দেখারও সুযোগ আছে। কেননা যেসব অঞ্চল মাওবাদীদের নিয়ন্ত্রণে নেই, সেই সব অঞ্চলের পরিস্থিতিও আলাদা নয়। আবার এটাও তো ঠিক, ১৯৮৬ থেকে ২০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মাওবাদীরা দণ্ডকারণ্যের ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে তিন লক্ষ একর জমি পুনর্বণ্টন করে দিয়েছে। যার দরুন, সেখানে কোনো ভূমিহীন কৃষক খুঁজে পাওয়া ভার।৫ আরো গুরুতর যে প্রশ্নটি রয়ে যায় তা অরুন্ধতী রায়ের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলতে হয়, ভারত সরকার যদি আদিবাসীদের সুস্বাস্থ্য, সুশিক্ষা কামনাই করে, তাহলে কোনো মাওবাদী শিক্ষকই হোক আর চিকিৎসকই হোক, দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাদের হত্যার নির্দেশ দিয়ে রেখেছে কেনো?৬ এর জবাব হয়তো মেলে না। সরকার কোনো একটা গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করে চলে; তাই হয়তো শত বছর ধরে অবস্থান করলেও বাস্তারের মানুষের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় না।

চলচ্চিত্রের ১০ মিনিট ৩০ সেকেন্ডে ওই আদিবাসী বাড়িতে মাওবাদীরা আসে। নিজভূমি ছেড়ে সরকারের ক্যাম্পে থাকতে টিপসই দেওয়ায় শুরু থেকেই কমরেড যাচ্ছেতাই গালাগাল করতে থাকেন। একপর্যায়ে আদিবাসী পরিবারের কর্তার অণ্ডকোষ চেপে ধরে নপুংশক করে দিতে চান কমরেড। এমনকি এসব নানহ্নি সিং জোর করে তাকে দিয়ে করিয়েছে জানালেও কমরেড ক্ষান্ত হন না। শাস্তিস্বরূপ নির্মমভাবে ওই পরিবারের ছেলেকে যোদ্ধা বানানোর জন্য তিনি তুলে নিয়ে যান। কিন্তু নির্মাতা এ কথা হয়তো ভুলে গেছেন, এখনো মাওবাদী আন্দোলনের বড়ো একটা অংশ আদিবাসী। যদি এভাবে সাধারণ আদিবাসীদের ওপর মাওবাদীরা নির্যাতন, অত্যাচারই করতো তাহলে মাওবাদী আন্দোলনে তাদের সমর্থন, সঙ্গে অংশগ্রহণ থাকতো না।

অ্যা সিক্রেট গেম : ‘সামান্যে কি মর্ম জানা যায়’

নির্মাতা বিবেক অগ্নিহোত্রিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় মাওবাদী হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন তার শিক্ষকরাই।৭ শিক্ষাজীবন পরবর্তী সময়ে তার এমনটাই উপলব্ধি। আর সেই উপলব্ধিরই নানা দিক তিনি তুলে এনেছেন বুদ্ধ ইন অ্যা ট্রাফিক জ্যাম-এ।

২৫ মিনিট ৪৫ সেকেন্ডে দেখা যায়, ‘করাপশন ইজ গুড’—প্রথম ক্লাসেই এমন ধারণা দিয়ে ক্লাস নেওয়া শুরু করেন শিক্ষক রঞ্জন বাটকি। যথারীতি বক্তব্যের স্বপক্ষে যুক্তিও তুলে ধরেন তিনি। স্বাভাবিকভাবেই এই যুক্তি মেনে নিতে পারেন না বিক্রম। শিক্ষকের এই ধারণার বিরোধিতা করে বিক্রম তার মত তুলে ধরেন। বিক্রমকে চেম্বারে ডেকে নেন রঞ্জন। চেম্বারের আলোচনায় রঞ্জন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন যে, ভারতবর্ষে ট্রাফিক পুলিশ থেকে বড়ো বড়ো সরকারি কর্মকর্তা, সাধারণ মানুষ সবাই দুর্নীতিগ্রস্ত। কিন্তু একমাত্র আদিবাসীরাই দুর্নীতিপরায়ণ নয়; তাই তাদের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা আসেনি। আদিবাসীদের উচিত দুর্নীতিপরায়ণ হওয়া, কারণ একমাত্র দুর্নীতিকেই অর্থনৈতিক মুক্তির উপায় বলে উল্লেখ করেন রঞ্জন। তিনি এও বলেন, ভারতবর্ষে সামাজিক ন্যায়বিচার, সমাজতন্ত্র এগুলো নিছক শব্দ ছাড়া কিছুই নয়। বর্তমানে সমাজতন্ত্রের কোনো ভবিষ্যৎ নেই, এটা হতাশাজনক পরিস্থিতি মাত্র।

তার পরও আলোচনায় রঞ্জন বাটকির সঙ্গে একমত হতে পারেন না বিক্রম। একপর্যায়ে বিক্রমকে সমাজতন্ত্র নিয়ে ২১ বছর বয়সে রঞ্জন ‘তার লেখা’ কিছু রচনা-প্রবন্ধ পড়তে দেন। শুরু হয় রঞ্জনের সঙ্গে চলাফেরা, অফিসে-বাসায় আসা-যাওয়া, রঞ্জন পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এবং ‘মস্তিষ্ক প্রক্ষালন’। এভাবে রঞ্জনের সঙ্গে বিক্রমের ছাত্র-শিক্ষক বা গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক গভীর হতে থাকে।

গুরু-শিষ্যের এই সম্পর্ক যে নতুন, তা নয়। অতি প্রাচীনকাল থেকেই গুরুগৃহে গিয়েই শিষ্যদের শিক্ষা নেওয়ার চল প্রচলিত। এখনো অনেক ধর্মীয়-শাস্ত্রীয় শিক্ষা এভাবেই হয়। গুরু-শিষ্যের পরম্পরাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সক্রেটিস গ্রিসে ঘুরে ঘুরে তার শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন; কথা বলতেন আদর্শ-নৈতিকতা নিয়ে। তিনি তার নীতি-নৈতিকতা-আদর্শের কথা লিখে না গেলেও, শিষ্য প্লেটো তার অনেক কিছুই লিখে গেছেন। পরে গুরু-শিষ্যের পরম্পরায় এসেছেন অ্যারিস্টটল, আলেকজান্ডার। যাদেরকে আজও মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। এখনো অনেক মানুষ গুরু-শিষ্যের এই পরম্পরা বজায় রেখে ধর্মীয়, বাউল-ফকির-সুফি, সঙ্গীত, কারাতে, রাজনীতি, এমনকি আধুনিক শিক্ষাও গ্রহণ করে থাকে। আবার কেউ একাধিক আদর্শে দীক্ষিত হয়। তাই বলা যায়, অন্ধভাবে অনুকরণ না করে যে কেউ যে কারো আদর্শে দীক্ষিত হতেই পারে। সেজন্য রঞ্জনের আদর্শে বিক্রম দীক্ষিত হলে তাতে হয়তো দোষের কিছু থাকে না।

তার পরও কথা থাকে। রঞ্জনের মতো গুরু বা শিক্ষকরা যে আদর্শের কথা বলেন, তা কার স্বার্থ রক্ষা করে; সেটা মানবতার, প্রগতির নাকি বিশেষ কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠীর সেটাও বিবেচনায় রাখা জরুরি। কেননা সঙ্কীর্ণ স্বার্থে যে আদর্শ শিষ্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয় তা মানবতার ক্ষতি, ধ্বংস সাধন করে। যুগে যুগে সারা পৃথিবীতেই এই ঘরানার সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠীগুলো ছিলো, এখনো আছে। এদেরকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে, করছে নানা গোষ্ঠী, ক্ষমতাসীন চক্র। এই গোষ্ঠী বা সংগঠনগুলো ধর্মের, আদর্শের নামে শিষ্যদের অন্ধ করে দিয়ে ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত করে। সম্প্রতি বাংলাদেশে গুলশানের হলি আর্টিজান রেস্তোরাঁ, কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়া যার শিকার। আর এসব হিংসাত্মক হামলার সঙ্গে যাদের নাম জড়িয়ে আছে তাদের মধ্যে রয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষক, সেনা কর্মকর্তারাও। এরাই হয়তো বাটকির মতো শিক্ষার্থীদের ‘মস্তিষ্ক প্রক্ষালন’ করে নির্বিচারে মানুষ খুনে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এইসব হিংসাত্মক আদর্শের শিকারই হয়তো বিক্রমের মতো নিবরাস, মোবাশ্বেররা। তারা হয়তো গুরুদের এই দীক্ষা বা সিক্রেট গেমের মর্ম কখনো বুঝতেই পারে না।

শুধু শিক্ষক, সেনা কর্মকর্তারাই নয়, চিকিৎসক-ধর্মগুরু-পীর-গবেষক-বুদ্ধিজীবীসহ নানা পেশার গুরুরাই তাদের শিষ্যদের দীক্ষা দেয়। এক্ষেত্রে তাদের চরিত্র বোঝাটা জরুরি। তাই হয়তো অধ্যাপক রঞ্জন বাটকিকে নিয়ে আলোচনার অবকাশ থেকেই যায়। রঞ্জনকে মুখে বলতে শোনা যায়, তিনি মাওবাদে বিশ্ববাসী, সমাজের পরিবর্তন চান। যার জন্য দরকার একটা বিপ্লব। আর সেই আদর্শেই দীক্ষিত করতে চান বিক্রমকে, বানাতে চান অ্যাক্টিভিস্ট। এখন সবচেয়ে গুরুতর প্রশ্ন যেটা, রঞ্জন কি সত্যিই বিপ্লব চান, পাহাড়সম সম্পদওয়ালা আর আধপেট খেয়ে না-খেয়ে থাকা মানুষগুলোকে সমতার কাতারে আনতে চান? নাকি ব্যক্তিস্বার্থে তিনি মাওবাদের বুলি আওড়ান? এর উত্তর পেতেও বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না। বুদ্ধ ইন অ্যা ট্রাফিক জ্যাম-এ এক ঘণ্টা ২২ মিনিট ৫৫ সেকেন্ড থেকে দেখা যায়, অধ্যাপক রঞ্জন বাটকি, কমরেড প্রভাত, সরকার দলের নানহ্নি সিং, করপোরেট প্রতিনিধি অশোক ও এক পুলিশ কর্মকর্তা একসঙ্গে মাওবাদীদের আস্তানায় বৈঠক করছেন। বৈঠকের প্রতিপাদ্য মাওবাদ, সমতা প্রতিষ্ঠার নামে কীভাবে যার যার স্বার্থ হাসিল করা যায়। এ থেকে খুব সহজেই রঞ্জন-বিক্রমের গুরু-শিষ্যের কারণ অনুমেয়।

৪২ মিনিট ৪৫ সেকেন্ডে দেখা যায়, বিক্রম ও শীতলের গল্পের মাঝখানে হঠাৎই এক আগন্তুক আসেন। যিনি এখানে আসার আগে স্টুডেন্ট বডি মিটিংয়ে বিক্রম পণ্ডিতের বক্তব্য শুনেছেন। মূলত সেই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া দিতে এসে ক্ষিপ্ত হয়ে ওই লোক বলতে থাকেন,

বিক্রম পণ্ডিত, শালা নকশাল। এখানে এসে তুমি বিয়ার গিলছো, আর আদিবাসীদের নিয়ে উপদেশ দিয়ে বেড়াচ্ছো? (আরেকজনের দিকে ইঙ্গিত করে) এই শালারা সবাই এক; এরা একটা বই লিখবে, পুরস্কার জিতবে আবার সেই শুয়োরের বাচ্চা নকশালদের দালালি শুরু করবে। ... তোর কি মনে হয় এই দেশ চুদে আসছে? এই দেশের সবাই বোকাচোদা? ... আমি তোর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে তোকে গুলি করে মারবো, শালা। এরপর যদি তোকে আবার দেখি, তোকে মাটিতে পুঁতে ফেলবো। হারামজাদা শালা, আই এস আই-এর দালাল। তাহলেই তুই বুঝতে পারবি বিপ্লব কাকে বলে। শালা তোরা নিজের দেশটাকে বিক্রি করে দিচ্ছিস। তোরা আমাদেরকে আবার দাসে পরিণত করতে চাস। বেঈমান, বানচোদ, পড়ালেখা শিখে মাদারচোদেরা বুদ্ধিবৃত্তিক সন্ত্রাসী হচ্ছে।

ওই আগন্তুকের অকথ্য গালিগালাজ শুনে বিক্রম পণ্ডিত মাওবাদ-আদিবাসী-রাষ্ট্র-সরকার-করপোরেট নিয়ে যা পড়াশোনা করেছিলেন সে সম্পর্কে তার নতুন উপলব্ধি হয়। একদিকে না খাওয়া মানুষ, অন্যদিকে পাহাড়সম সম্পদশালীদের ভিড়—নকশাল, মাওবাদ নিয়ে যা কিছু পড়েছিলেন সবই বিক্রমের কাছে বৃথা মনে হয়। তাই শিক্ষক রঞ্জন বাটকি পড়ার জন্য যে ফাইল দিয়েছিলেন তা গিয়ে ফেরত দিয়ে আসেন তিনি; বলেন, ‘গেম ইজ ওভার।’ মানে, রঞ্জন বাটকির গোপন খেলা বিক্রমের কাছে পরিষ্কার।

নির্মাতা বিবেক অগ্নিহোত্রিও হয়তো এই বিষয়টিকেই ‘সত্য’ বলে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন চলচ্চিত্রে। আর তাই হয়তো কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলার ক্ষেত্র তৈরি হয়। ওই আগন্তুক ‘বুদ্ধিবৃত্তিক সন্ত্রাসী’ বলে বিক্রমকে গালি দেন। বিক্রমের চিন্তায় অল্পবিস্তর ভুলত্রুটি থাকতেই পারে, আরো জানাশোনা থাকলে হয়তো সেগুলোও দূর হতো। অর্থাৎ বিক্রম সমাজ নিয়ে গুরুতরভাবে চিন্তা করতে শুরু করেছেন কেবল। বিষয়টি পরিষ্কার হতে ২৯ মিনিট ৪০ সেকেন্ডে রঞ্জনের উদ্দেশে বিক্রমের বক্তব্যের দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে। বিক্রম বলেন, ‘... যে দেশে ৭০ ভাগ মানুষ গরিব। অল্প কয়েক হাজার মানুষের কাছে বেশিরভাগ সম্পদ, সেখানে সমাজতন্ত্র শুধু একটা শব্দ হতে পারে না।’ বিক্রমের এই বক্তব্যকে হয়তো অস্বীকার করার উপায় নেই। বিষয়টির স্বপক্ষে যুক্তি তুলে ধরে বিক্রম ‘স্টুডেন্ট বডি মিটিংয়ে’ এই বৈষম্যের সমাজকে পরিবর্তনের জন্য বিপ্লবের কথা বলেন। যে বিপ্লবে বন্দুক হবে মন, আর গোলা-বারুদ সরবরাহ করবে চিন্তা। বিক্রমের অভিনব এই চিন্তা-চেতনাকে কি আদৌ বুদ্ধিবৃত্তিক সন্ত্রাস বলা যায়?

তাছাড়া লেখকরা সাধারণত পুরস্কারের জন্য লেখেন না, লেখেন বিবেকের তাড়নায়। যাতে করে আদিবাসীসহ সব মানুষ তাদের অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে। পুরস্কার নিয়ে সরকারের কাছ থেকে সহানুভূতি নেওয়া, কিংবা যাদের জন্য তিনি লিখে চলেছেন তাদেরকে যারা সমূলে উচ্ছেদ করতে উঠে পড়ে লেগেছে তাদের কাছ থেকে কিছু নিতে স্বাভাবিকভাবেই তাদের বিবেকে বাধে। তাই হয়তো এমন অনেক লেখকই পাওয়া যাবে, যারা সরকারের বা কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর পুরস্কার প্রত্যাখান করে কিংবা পুরস্কারই প্রত্যাশা করে না। তাই যারা মানুষের অধিকারের কথা বলে তাদেরকে নির্বিচারে বোধহয় ‘বুদ্ধিবৃত্তিক সন্ত্রাসী’ বলা চলে না।

চিন্তা-চেতনা দিয়ে বিপ্লব করতে স্বপ্নবান বিক্রমের বিরুদ্ধে দেশ বিক্রি করে দেশের মানুষদের দাসে পরিণত করার অভিযোগও করেন আগন্তুক। বন্দুক-গোলা-বারুদের বদলে মনন-চিন্তা-চেতনা দিয়ে বিপ্লব করতে চাওয়া বিক্রম, নাকি টাকা দিয়ে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখা বিক্রম—তারও হদিস করা যেতে পারে। আসলে মানুষের বেঁচে থাকার অধিকারের বিপ্লবকে দমিয়ে রাখার জন্যই যে টাকা দিয়ে বিপ্লবের কথা বলা হয়, তা নীচের আলোচনা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাবে। বস্তুতপক্ষে টাকা দিয়ে বিপ্লব করার নামে বিক্রম ক্ষমতাসীনদের স্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত হন। চলচ্চিত্রের শেষ পরিণতিতে টাকা দিয়ে বিপ্লব করা বিক্রমেরই জয় হয়। নির্মাতা বিবেক অগ্নিহোত্রি যখন বলেন, ‘বিক্রম ইজ মি’৮; তখন বলতে হয় বুদ্ধিবৃত্তিক সন্ত্রাসী বোধ হয় এই বিবেক অগ্নিহোত্রিরাই। যারা চিন্তা-চেতনা দিয়ে, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি দিয়ে ক্ষমতাসীনদের স্বার্থ রক্ষা করে সাধারণ মানুষকে দাসে পরিণত করে।

দ্য পটার্স ক্লাব : অন্তরালের অন্তরমহল

বুদ্ধ ইন অ্যা ট্রাফিক জ্যাম-এর ৪৪ মিনিট ৫০ সেকেন্ডে বিক্রমকে পুলিশের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বিদায় নেন রঞ্জন বাটকি। বিক্রম কথা প্রসঙ্গে পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিচালক কে ভি এস প্রসাদের কাছে নকশাল ‘সমস্যা’কে কেনো যুদ্ধ বলা হচ্ছে, আর কেনোইবা তাদের বিশ্বাসঘাতক বলা হয়—জানতে চান। এর উত্তরে ওই পুলিশ কর্মকর্তা ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের কার্গিল প্রসঙ্গ টেনে তথ্য দেন, শত্রু পাকিস্তানের সঙ্গে ওই যুদ্ধে ভারতের পাঁচশো ৮৭ সৈন্য নিহত হয়। আর নকশাল অধ্যুষিত এলাকায় দেড় হাজার সৈন্য ও প্রায় সাড়ে চার হাজার সাধারণ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। এ রকম পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান সময়ে আসল যুদ্ধটা কোথায়, ভারতের প্রকৃত শত্রু কারা—এমন প্রশ্ন তোলেন পুলিশ কর্মকর্তা প্রসাদ।

সন্দেহ নেই প্রসাদের প্রশ্ন খুবই যুক্তিযুক্ত ও প্রাসঙ্গিক। কিন্তু যুদ্ধটা আসলে কারা চালিয়ে যাচ্ছে বা যেতে চাচ্ছে, সেই প্রসঙ্গটা আর তোলেন না তিনি; বলেন না চেরুকুরি রাজকুমারের কথা। নিষিদ্ধ ঘোষিত মাওবাদীদের পলিট ব্যুরোর সদস্য ছিলেন চেরুকুরি; ভারত সরকারের সঙ্গে প্রস্তাবিত শান্তি আলোচনার প্রধান সমন্বয়কারী হিসেবে তাকেই নিয়োগ দেওয়া হয়। কিন্তু ২০১০ খ্রিস্টাব্দে অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য পুলিশ বনের ভিতর চেরুকুরি এবং তার সঙ্গে থাকা সাংবাদিক হেমচন্দ্র পাণ্ডেকে হত্যা করে।৯ যখন কোনো শান্তি আলোচনার প্রধান সমন্বয়কারীকে হত্যা করা হয়, যে পক্ষ হত্যা করে তারা যে শান্তি বা যুদ্ধ বন্ধ করতে চায় না, তা খুব সহজেই অনুমেয়।

বলা হয় না, মাওবাদী দিলিপের কথাও। ২০০৯ খ্রিস্টাব্দের ৬ জুলাই দিলিপকে হত্যা করে পুলিশ। কিন্তু দিলিপের মা শত আকুতি-মিনতি করেও ছেলের লাশ রাখতে পারেন না। কারণ অন্য কেউ হত্যার দাবি করার আগেই পুরস্কারের জন্য লাশ কর্তৃপক্ষের সামনে হাজির করতে হবে হত্যাকারী পুলিশ কর্মকর্তাকে।১০ এ থেকে বুঝতে কষ্ট হয় না, মাওবাদী হত্যার মহোৎসব চলছে ভারতে। কিন্তু ওই অঞ্চলগুলো ভারত সরকারের কঠোর নিয়ন্ত্রণে থাকায় খুব কম তথ্যই মূলধারার গণমাধ্যমে প্রকাশ হয়। মূলত ওই সব অঞ্চলে কোনো ঘটনা ঘটার পর সরকারের পক্ষ থেকে যে তথ্য দেওয়া হয়, তা-ই প্রকাশ করে গণমাধ্যম। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে মাওবাদীরা যে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি পাঠায় তা গণমাধ্যম খুব কমই প্রকাশ করে বলে তাদের অভিযোগ। বুদ্ধ ইন অ্যা ট্রাফিক জ্যাম-এর পুলিশ কর্মকর্তা প্রসাদ এসবের কোনো কিছুই বলেন না বিক্রমকে; শুধু সংখ্যার হিসাব দেন।

আলোচনার এ পর্যায়ে এসে ভারতে এই যুদ্ধটা কেনো হচ্ছে তাও পরিষ্কার করা জরুরি। কেননা বিক্রমদের জানা দরকার বর্তমান সময়ে কেনো ভারতে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে। যার উত্তর প্রসাদের কাছে পাওয়া যায় না। বস্তুতপক্ষে আদিবাসীদের বসতি পাহাড়ি অঞ্চলগুলো খনিজ সম্পদে ভরপুর। এসব খনিজ সম্পদের মধ্যে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দৃষ্টি যেদিকে বেশি তা হলো বক্সাইট। বক্সাইটকেই অ্যালুমিনিয়ামে রূপান্তর করা হয়। কিন্তু এই বক্সাইট উত্তোলন ও অ্যালুমিনিয়ামে রূপান্তর করার কোনো পরিবেশবান্ধব উপায় নেই। এক টন অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন হয় ছয় টন বক্সাইটের। সেই সঙ্গে আরো লাগে এক হাজার টনেরও বেশি পানি ও বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ।১১ আর সেই পানি আর বিদ্যুতের জন্য প্রয়োজন পড়ে বড়ো বড়ো বাঁধের। ওই বাঁধ থেকেই কখনো বন্যা, কখনো খরার সৃষ্টি হয়। একদিকে ওই অঞ্চলের মানুষেরা বন্যা-খরা, অর্ধাহারে-অনাহারে দিন কাটায়; অন্যদিকে অ্যালুমিনিয়াম সরাসরি চলে যায় পৃথিবীর বিভিন্ন অস্ত্র, গাড়ি কারখানায়। যা থেকে তৈরি হয় আধুনিক সব অস্ত্র, বিলাসবহুল গাড়ি।

যুদ্ধ নিয়ে আরেকটি মাজেজা উঠে আসে বুদ্ধ ইন অ্যা ট্রাফিক জ্যাম-এর ৫০ মিনিট আট সেকেন্ডে রঞ্জন বাটকির সঙ্গে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারি সত্যদেব দুবে’র আলোচনায়। সত্যদেব জানান, পটার্স ক্লাবের মাধ্যমে সরকারের কাছ থেকে যে সাহায্য-সহযোগিতা (আদিবাসীদের কাছ থেকে নামমাত্র মূল্যে পট কিনে তা সরকারের কাছে ৪০-৫০ টাকায় বিক্রি করতো এই ক্লাব) পেতো তা বন্ধ হয়ে গেছে। কারণ স্বেচ্ছাসেবী এই ক্লাবটির টাকা সেই সব এনজিও’কে দেওয়া হয় যেগুলো মাওবাদীদের অর্থের যোগান দিয়ে থাকে। বিষয়টি নজরদারিতে ধরা পড়ায় পটার্স ক্লাবের কাছ থেকে পট না কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। সত্যদেব দুবের কথায় আরো বোঝা যায়, এই টাকা বন্ধ হলে মাওবাদীদের অস্ত্র কেনা নিয়ে সমস্যা হবে, এ নিয়ে তিনি রঞ্জন বাটকির কাছে উদ্বেগও প্রকাশ করেন। এভাবেই মাওবাদীদের অস্ত্র কেনাসহ অর্থসংস্থানের উৎসের বর্ণনা পাওয়া যায় চলচ্চিত্রে।

অর্থাৎ যে আদিবাসীদের উচ্ছেদ করে বক্সাইট থেকে অস্ত্র হচ্ছে, সেই আদিবাসীদের টাকায় কোনো না কোনোভাবে এই গোলা-বারুদ অস্ত্র কেনা হচ্ছে। ফলে পুরো টাকাই যাচ্ছে অস্ত্র উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে। বস্তুতপক্ষে অস্ত্র কেনা যেনো অব্যাহত থাকে, সেজন্য বহুজাতিক কোম্পানি এবং তাদের মদদপুষ্ট সরকারও চায় না যুদ্ধ বন্ধ হোক। তাই হয়তো শান্তি আলোচনার প্রধান সমন্বয়কারী চেরুকুরিকে হত্যা করে সরকার। চলচ্চিত্রে পটার্স ক্লাবের কথা উঠে আসলেও, আসে না বক্সাইট ও চেরুকুরিদের কথা।

মানুষ কেনো মাওবাদী হয় তারও কোনো হদিস দেয় না বুদ্ধ ইন অ্যা ট্রাফিক জ্যাম। এদিকে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারি বাহিনীর অত্যাচারের মাত্রা এতোটাই ভয়ঙ্কর যে, ‘পশ্চিমবঙ্গের লালগড় অঞ্চলের মতো অনেকেই এখন পুলিশ ও সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছে, তাদেরকে যেন তাদের মতো করেই একটু বাঁচতে দেওয়া হয়।’১২ এ রকম পরিস্থিতিতে লালগড়ের মানুষেরা যদি মাওবাদী আন্দোলনে যোগ দিয়ে স্বাধীনতার দাবি তোলে, তাহলে সেটাকে অন্যায় বলা ঠিক হবে কি না তা নিয়ে চিন্তার অবকাশ আছে। বাস্তারের ওই আদিবাসী পরিবারটির ক্ষেত্রেও হয়তো একই কথা প্রযোজ্য। তাই আজ অনেক ভারতীয়কেই বলতে হয়, ‘আমরা যদি প্রকৃত অর্থেই একটি গণতান্ত্রিক সমাজে বসবাস করতে পারতাম যেখানে মানুষ নিদেনপক্ষে একটু ন্যায় বিচার আশা করতে পারে তবে মাওবাদীরা কেবল একটি উগ্রপন্থী, ছোট ও ক্ষয়িষ্ণু দল হিসেবেই টিকে থাকত। মানুষের কাছে তাদের আবেদনও থাকত খুবই কম।’১৩ আর প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হলে মাওবাদীরাও আর শ্রেণি শত্রু খুঁজে পেতো না। প্রয়োজন ফুরিয়েছে বলে তারা নিজেরাই হয়তো আন্দোলন প্রত্যাহার করতো।

ফাইন্ডিং বুদ্ধ : রেভ্যুলেশন ইজ নট অ্যা ডিনার পার্টি

বাস্তারের আদিবাসীদের কাছ থেকে অতি স্বল্প মূল্যে মাটির তৈজসপত্র কিনে তা সরকারের কাছে ৪০-৫০ রুপি মূল্যে বিক্রি করার সুযোগ বন্ধ হয়ে গেছে পটার্স ক্লাবের। সরকারের সহযোগিতা ছাড়াই কীভাবে মাটির এই জিনিসগুলো বিক্রি করে অর্থ তুলে আনা যায় সেই চেষ্টাই চলছে সংগঠনটির সদস্যদের। এর উপায় বের করতে চারু সিধু ৫৬ মিনিটে বিক্রমের কাছে সাহায্য চান। এ সময় চারুর কাছে আদিবাসী আর মাওবাদীদের মধ্যে সম্পর্ক-সূত্র জানতে চান বিক্রম। চারুর সহজ জবাব, এটা আদিবাসীদের অধিকার আর স্বাধীনতা আদায়ের সংগ্রাম। স্বাধীন ভারতে বসবাস করে আবার কিসের স্বাধীনতা—বিষয়টি বিক্রমের কাছে নিতান্তই হাস্যকর মনে হয়। ব্রিটিশদের কাছ থেকে দেশ স্বাধীন হয়েছে ছয় দশক আগে, কিন্তু ক্ষুধা, বেকারত্ব এখনো আদিবাসীদের নিত্যসঙ্গী। সঙ্গে সরকারের দমনপীড়ন তো আছেই। বিষয়টি বিক্রমকে এভাবেই বুঝিয়ে বলেন চারু।

বিক্রমকে বিষয়টি ভাবায়। তবে তিনি এটাও নিশ্চিত যে, বর্তমান সময়ে কেউ বিপ্লব-টিপ্লব চায় না, চায় টাকা। আর টাকা এতোটাই শক্তিশালী যে, এর মধ্যেই লুক্কায়িত আছে আদর্শ, বিপ্লব। অর্থনৈতিক মুক্তি ঘটলে খোদ মাওবাদীদের হাত পাততে হবে আদিবাসীদের কাছে—এমনটাও মনে করেন বিক্রম।

নির্মাতা বিবেক অগ্নিহোত্রিও হয়তো আদিবাসীদের মুক্তির একমাত্র উপায় হিসেবে দেখেন টাকাকেই। আর এই টাকাই হয়তো বহুল আকাক্সিক্ষত ‘বুদ্ধ’। এ নিয়ে আলোচনা পরের অংশে থাকছে। কিন্তু বর্তমানে মানুষ বিপ্লব-টিপ্লব চায় না—বিক্রমের এমন বক্তব্যে প্রশ্ন জাগে—বিপ্লব বলতেইবা তিনি কী বোঝেন? বুদ্ধ ইন অ্যা ট্রাফিক জ্যাম-এর ৪২ মিনিটে আদিবাসীদের অধিকার, মাওবাদ নিয়ে বিক্রমের বক্তব্য শুনে এক অজ্ঞাত ব্যক্তি তার মুখে মদ ছুড়ে মারেন, অকথ্য ভাষায় গালাগালি করেন, খুনের হুমকি দেন। আর এটুকুতেই বিক্রমের মতিগতি বদলে যায়। বিপ্লবী হওয়া কি এতোটাই সহজ! বিষয়টি বুঝতে বিপ্লবীদের কাছে যাওয়াই ভালো। ব্রিটিশ আমলে হিমালয়ের পাদদেশের তরাই অঞ্চলে খুবই আকাল চলছিলো। অনেক মানুষই তখন ভাত খেতে পেতো না; শাক-লতাপাতা-কচু এসব খেয়ে থাকতো। এমন সময় একদিন চারু মজুমদার ও তার কমরেডদের সেখানকার কৃষকরা ভাত খাওয়ার নিমন্ত্রণ করে। চারুও তখন কয়েকদিন ধরে পেট ভরে খেতে পাননি। নেমন্তন্ন খেতে ওই বাড়িতে গিয়ে দেখেন—

ওরা কজন অভিভূত নয়নে তাকিয়ে আছে পাটকাঠির আগুনের দিকে, মাটির হাঁড়ির দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যে কয়েকটি ন্যাংটো, তালি দেওয়া ইজের পরা চাষীর ছেলে ভাতের গন্ধে হাজির। ওরাও সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে আছে ভাতের দিকে। যার বাড়ীতে ওরা গিয়েছিল, যতীন, সে ছেলেগুলোকে ঠেঙ্গা নিয়ে তাড়া করল, যা ভাগ্ চ্যাংড়া, কম চাল বসিয়েছি বাবুদের জন্য। তোরা খেলে কি কুলোবে? যা যা পালা, আরেকদিন ভাত খাবি। তবুও বাচ্চারা যায় না।

চারুর মোহভাব কেটে গেল। ... চারু যতীনকে বলল, তোদের চ্যাংড়াদের মুখের ভাত আমাদের খাওয়াতে চাস্, আমরা কি তা খেতে পারি? বলেই দৌড় ..., যাতে যতীন ও তার শাগরেদরা ভাত খাবার জন্য পীড়াপীড়ি না করতে পারে। চারু আমায় (কথক স্নেহলতা) বলেছিল, ওদের নাগালের বাইরে পালিয়ে এসে রক্ষা পেলাম। তা নইলে আর খিদে সামলে থাকতে পারছিলাম না।১৪

বিপ্লব বোধহয় এটুকুই, সবার মুখে খাবার তুলে দেওয়া; আর বিপ্লবী তারাই যারা এভাবে নিজেরা না খেয়ে, অমানুষিক যন্ত্রণা সহ্য করে সবার মুখে খাবার তুলে দিতে বদ্ধপরিকর। যুগে যুগে যতো বিপ্লব হয়েছে, আর যতো বিপ্লবীরা এসেছে, তাদের চরিত্রে হয়তো এই বৈশিষ্ট্যগুলোই খুঁজে পাওয়া যাবে। উনারা না খেয়ে, না ঘুমিয়ে, ঘরসংসার ত্যাগ করে মানুষের বাঁচার অধিকারের জন্য কাজ করেছেন; তা করতে গিয়ে ক্ষমতাবানদের বন্দুকের গুলিতে, অমানবিক অত্যাচারে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন। তাই সামান্য বকাঝকা আর হুমকির মুখে যখন বিক্রমের বিপ্লবের মোহ কেটে যায়, তখন তার বিপ্লবী হওয়া নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। বিক্রমদের এ রকম মোহ ভঙ্গ হয়তো হতেই থাকবে, যতোক্ষণ না তারা বিপ্লবটা বুঝবেন।

আলোচনার একপর্যায়ে চারু সিধু আদিবাসীদের অধিকারের পক্ষে অবস্থান নিলে বিক্রম তাকে নকশালপন্থি হিসেবে অভিহিত করেন। বিক্রমের এমন আচরণ দেখে মনে হয়, বিপ্লব মানেই অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করা। তিনি যে আদিবাসীদের অর্থনৈতিক মুক্তির কথা বলছেন, আর সেটা যদি করা সম্ভব হয় তাহলে সেটা কি বিপ্লব হবে না? তাছাড়া রাশিয়ায় যেভাবে বিপ্লব হয়েছে একইভাবে কিন্তু চিনে হয়নি; আবার চিনে যেভাবে হয়েছে সেভাবে কিউবায় হয়নি। এক্ষেত্রে সময়ও একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। উনিশ, বিশ শতকের সঙ্গে একুশ শতকের তুলনা করলেও হবে না। কেননা ভারতবর্ষের ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ওই সব রাষ্ট্র এবং সেই সময়ের মতো নয়। তাই ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বিপ্লবও হয়তো করতে হবে ভিন্ন ভিন্নভাবে।

ফ্রেকনোমিকস (উদ্ভট ভাব) : একটু আপন চোখে দেখ নারে ...

বিক্রম খুব তাড়াহুড়া করে—চলচ্চিত্রের এক ঘণ্টা এক মিনিটে—আসেন রঞ্জন বাটকির বাসায়। কিছু বোঝাপড়া থাকলেও পট সম্পর্কে বিস্তারিত জানতেই বিক্রমের এই আসা। খেতে বসে বিক্রমকে সব বলতে শুরু করেন শীতল; সভ্যতার শুরু থেকে কীভাবে পট নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সময়ের সঙ্গে কোনো জনগোষ্ঠীর জীবনধারণ-আচরণ, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সবই পট ধারণ করে। মানব সভ্যতার বিস্তার ঘটতে থাকলে এক জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি অন্যটিকে প্রভাবিত করতে থাকে। যার দরুন পটগুলোও এক বৈশ্বিক মিশ্র সংস্কৃতিকে ধারণ করছে। কিন্তু পটার্স ক্লাবের পট সেই দিক থেকে স্বতন্ত্র, যা বাস্তারের, শুধু বাস্তারের সংস্কৃতিকেই ধারণ করে। কারণ এই পট তৈরি হয় বাস্তারে, এটা খুবই দুর্গম আদিবাসী এলাকা। শত বছর ধরে বাস করলেও বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে তাদের খুব একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি।

বিক্রম বিস্তারিত শোনার পর আদিবাসীরা পট বিক্রির পুরো রুপি যাতে পায়, সেজন্য একটি মডেল আবিষ্কার করেন। পরে তা আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে ধরেন তিনি। এই পট বাস্তারের আদিবাসীরা মাত্র এক রুপিতে বিক্রি করে। পরে তা বাইরে একশো রুপিতে বিক্রি হয়। মাঝখানের ৯৯ রুপি চলে যায় খুচরা বিক্রেতা, পরিবহন, দোকানদার, পণ্যের গুদামজাত, সরকারি কর্মকর্তা, মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবসায়ীদের কাছে। মডেলে বিক্রম, উৎপাদক থেকে ক্রেতার মধ্যে যে মধ্যস্বত্বভোগীরা রয়েছে তাদেরকে সরিয়ে দিয়ে প্রচারণা, প্যাকেট ও বিক্রি বাস্তারেই করার প্রস্তাব করেন। মডেল অনুযায়ী, আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে মাত্র ১০ রুপি খরচ করেই বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে ভোক্তার কাছে পটগুলো পাঠিয়ে দিতে পারবে এই আদিবাসীরা। ফলে বাকি ৯০ রুপিই চলে আসবে আদিবাসীদের ঘরে। আর এতেই তাদের অর্থনৈতিক মুক্তি ঘটবে।

বিক্রমের এই প্রস্তাব নিঃসন্দেহে চমৎকার। আর এটা বাস্তবায়ন সম্ভব হলে হয়তো আদিবাসীদের অর্থনৈতিক মুক্তিও ঘটবে। কিন্তু রঞ্জন বাটকি এই মডেল মেনে নিতে পারেন না। তিনি প্রস্তাবটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত অজুহাত তুলে সেখান থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। কিন্তু প্রস্তাবটি কেনো, কীভাবে রাজনৈতিক তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কিছুই তিনি উপস্থাপন করেন না। এই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হাজির না করার কারণেই হয়তো নির্মাতা বিবেক অগ্নিহোত্রি ভণ্ড, নষ্ট হিসেবে রঞ্জনকে উপস্থাপন করতে চান। রঞ্জনের প্রকারান্তরে মাওবাদকে এভাবে উপস্থাপনের জন্যই হয়তো এতো আয়োজন।

বিক্রম আদিবাসীদের অর্থনৈতিক মুক্তির যে মডেল উপস্থাপন করেন, সেটাকে নিঃসন্দেহে ইতিবাচক হিসেবে দেখার সুযোগ আছে। কিন্তু এই মডেল বাস্তবায়ন করতে হলে তো আগে সেখানে আদিবাসীদের টিকে থাকতে হবে; স্বাধীনভাবে পট তৈরির সুযোগ থাকতে হবে। কিন্তু ভারতের যে বাস্তব পরিস্থিতি তাতে কি আদিবাসীরা আদৌ সেখানে টিকে থাকতে পারছে বা পারবে? বিষয়টি পরিষ্কার হতে দেশের বিভিন্ন শহর থেকে দিল্লির পার্লামেন্ট স্ট্রিটের জন্তর মন্তরে আসা হাজার খানেক ফুটপাত হকারের আন্দোলনের প্রসঙ্গ টানা যেতে পারে। আন্দোলনকারীরা মূলত এখানে জড়ো হয় আবাসন, রেশন কার্ড সুবিধা এবং পুলিশি নির্যাতন ও মিউনিসিপ্যাল কর্মকর্তাদের বেআইনি চাঁদা আদায়ের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার দাবিতে। এই ফুটপাতের হকার কারা এর উত্তরে জানা যায়,

প্রতিবাদকারীদের কেউই কোনো বস্তিবাসী ছিলেন না। ... এরা আসলে উদীয়মান অত্যুজ্জ্বল ভারতের বলির শিকার। ... গ্রামীণ দারিদ্র্য, লাগাতার অনাহার, বন্যা ও খরা (যার বেশিরভাগই মানবসৃষ্ট), খনি খনন, ইস্পাত কারখানা, অ্যালুমিনিয়াম গলানোর কারখানা, মহাসড়ক ও এক্সপ্রেসওয়ে, স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত নির্মিত ৩ হাজার ৩০০টি বড় বাঁধ এবং বর্তমান সময়ের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে যে ৬ কোটি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন এরা তাদেরই প্রতিনিধি।১৫

জন্তর মন্তরে আসা ফুটপাত হকারদের মতো বাস্তারের আদিবাসীদেরও ‘আধুনিক’ ভারতের বলির শিকার হয়ে ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। এক্ষেত্রে ভারত সরকার কী ভূমিকা পালন করছে তার নমুনাও ছত্রিশগড়ের বি জে পি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী রমন সিংয়ের ঘোষণা থেকে বোঝার চেষ্টা করা যাক। ‘তার সরকার মনে করে যে সব আদিবাসী তাদের গ্রাম ছেড়ে ক্যাম্পে এসে বসবাস শুরু না করেছে তারা সবাই মাওবাদী। সুতরাং বাস্তার অঞ্চলে অতি সাধারণ একজন গ্রামবাসীও যে কিনা নিজের গ্রামে অবস্থান করছে এবং অতি সাদামাটা একটি জীবনযাপন করছে তার জীবনাচরণও ভয়ংকর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের শামিল।’১৬ তাই বলা যায়, আদিবাসীরা যে ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজেদের জড়িত করুক না কেনো, তার আগে তাদের টিকে থাকার প্রশ্নটাই জরুরি। এর সমাধান করতে বিক্রমের মডেল হয়তো অনেকটাই ব্যর্থ।

লাল সালাম : মুখোশের আড়ালেই তো ...

লাল কাপড়ে ঘেরা চারপাশ। সেখানে সাঁটানো মাও সে-তুং-এর ছবি। মাও নেতা কমরেড প্রভাত ও দুই কর্মী, সরকার দলীয় নানহ্নি সিং, করপোরেট প্রতিনিধি অশোক এবং এক পুলিশ কর্মকর্তা¬এই নিয়ে গণআদালত। সেখানে বিচার হচ্ছে ইন্ডিয়ান অয়েল-এর ডিপো ম্যানেজার জনার্ধন ঝা’র। তার অপরাধ, গঙ্গাপুরের এক রাস্তায় মাওবাদীদের পুঁতে রাখা ল্যান্ডমাইনের সংবাদ সি আর পি এফ’কে জানিয়ে দেওয়া। বন্দুকের মুখে সংবাদ জানিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন বলে ব্যাখ্যা দেন জনার্ধন। তার পরিস্থিতি কোনো রকম আমলে না নিয়েই জনার্ধনকে হত্যার নির্দেশ দেন প্রভাত।

এটা নির্মাতা বিবেক অগ্নিহোত্রির নির্মিত ‘গণআদালত’। এজন্যই বোধ হয় বস্তুতপক্ষে গণআদালত কখন বসে, কেমন হয় সেই চিত্র, তা তুলে ধরাটা জরুরি। উদাহরণ হিসেবে ছত্রিশগড় রাজ্যের বিজাপুরের কোটরাপাল গ্রামের কথা বলা যেতে পারে। এই গ্রামটি বিখ্যাত, কারণ ভারতের পুলিশ, বিশেষ পুলিশ কর্মকর্তা ও নাগা সৈন্যরা গ্রামটি ২২ বার পুড়িয়ে দেয়। একবার এই অস্ত্রধারীরা গ্রামটিতে হামলা করলে ওতপেতে থাকা মাওবাদীরা তাদের ওপর আক্রমণ চালায়। এতে সাত জন অস্ত্রধারীকে আটক করা হয়। পরে মাওবাদীদের আঞ্চলিক কমিটি একটি গণআদালত বসায়। সেখানে উপস্থিত চার হাজার লোক পুরো ঘটনাটি শোনে। তারপর সেই আদালত দুই জন বিশেষ পুলিশ কর্মকর্তাকে মৃত্যুদণ্ড এবং পাঁচ জনকে সাবধান করে ছেড়ে দেয়। আর এই পুরো সিদ্ধান্তটাই গ্রহণ করে উপস্থিত জনগণ।১৭

অগ্নিহোত্রির নির্মিত গণআদালতে জনগণের উপস্থিতি তো মেলেই না, বরং যারা এই সাধারণ মানুষের ওপর আক্রমণ করে সেই পুলিশ, সরকার ও করপোরেট প্রতিনিধিদের সমন্বয় ঘটে। সরকার ও করপোরেট প্রতিনিধিদের মনঃপূত সিদ্ধান্ত নেন প্রভাত। এর সত্যতা মেলে যখন অশোক বলেন, ওই জনার্ধনের কারণে তার এক মিলিয়ন টাকা ক্ষতি হয়েছে। গণআদালতের এমন রিপ্রেজেন্টেশন থেকে নির্মাতা বিবেক অগ্নিহোত্রির উদ্দেশ্য সম্পর্কে হয়তো ধারণা লাভ করা যায়।

গণআদালতের কার্যক্রম শেষ হতেই আসেন রঞ্জন বাটকি। এদের দুজনের সম্পর্ক কলেজ জীবন থেকেই। তখনই তারা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন একসঙ্গে কাজ করবেন। রঞ্জন থাকবেন শহরে আর প্রভাত জঙ্গলে। তবে দুজনেরই উদ্দেশ্য একযুদ্ধ অব্যাহত রাখা এবং এর মধ্য দিয়েই নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করা। তবে তাদের মধ্যে নতুন যে সঙ্কট উত্থিত, সেটা বিক্রম। কারণ এতোদিন বিক্রমকে নিজেদের লোক হিসেবে ব্যাখ্যা করে আসছিলেন রঞ্জন, যে কিনা ভবিষ্যতে তাদের হাল ধরবে। কিন্তু এই বিক্রমের উদ্ভাবিত মডেলই এখন তাদের অস্তিত্ব সঙ্কটে ফেলে দিয়েছে বলে প্রভাতের ধারণা। তাই বিক্রমকে শেষ করে দেওয়ার প্রস্তাব করেন প্রভাত। কিন্তু এমন প্রস্তাবে রঞ্জন বিব্রত হন। প্রভাতকে বোঝানোর চেষ্টা করেন এটা ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ; ৭০, ৮০ কিংবা ৯০-এর দশক নয়। এর উত্তরে প্রভাত বলেন, ‘এই ৩০ বছরে কিছুই পরিবর্তন হয়নি, শুধু পরিবর্তন হয়েছো তুমি।’ পরে রঞ্জনও একমত হন।

এর মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম করে আসা পুরো সময়কে প্রশ্নবিদ্ধ করেন প্রভাত। যা মাওবাদীদের সংগ্রাম যে শুধু ব্যক্তি বা ক্ষুদ্র স্বার্থে নিবেদিত সেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। বিষয়টা যদি এমনই হতো তাহলে নকশালবাড়ি আন্দোলনকারীদের নির্বিচারে হত্যা করে তা ধ্বংসের প্রয়োজন পড়তো না রাষ্ট্রের। ৫০ বছর বয়সেই চারু মজুমদারকে বাঁধানো দাঁত পরতে হতো না। ১৭ বছরের মেয়ে দেখা করতে আসলে চারুকে বলতে হতো না, ‘অনিতা, কি খবর, তুমি তো একদম লেডি হয়ে গেছ?’১৮ পুলিশি হেফাজতে নির্যাতনে তাকে জীবন দিতে হতো না। কয়েকদিন পরপর মাও নেতাদের মাথার দাম ঘোষণা হতো না। দেখা মাত্র মাওবাদীদের গুলি করার নির্দেশ থাকতো না। দিনের পর দিন বালিশহীন, কখনোবা পাথরে মাথা দিয়ে আকাশ নামক ছাদের নীচে পালাক্রমে ঘুমাতে কিংবা পাহারা দেওয়ার প্রয়োজন পড়তো না। রঞ্জন বাটকির মতো বিলাসবহুল বাড়িতে থাকতো, গাড়ি নিয়ে ঘুরতো আর প্রভাতের মতো জঙ্গলে জন-বিচ্ছিন্নভাবে ‘জঙ্গলগিরি’ করে বেড়াতো।

বৈঠক শেষে রঞ্জন, চারু সিধু চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলে চারুকে থেকে যেতে বলেন প্রভাত। উদ্দেশ্য, বিক্রম অনলাইনে পট বিক্রির যে প্রস্তাব করেছে সেখান থেকে তাকে সরিয়ে আনা। না হলে বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিক্রমকে অপহরণ করার দায়িত্ব প্রভাত দিতে চান চারুকেই। আর অপহরণের সময় বিক্রমের ল্যাপটপ (বিক্রমের প্রস্তাবিত মডেল সেখানে রয়েছে) আনতেও যেনো ভুল না হয়, সেটাও পরে চারুকে বুঝিয়ে দেন প্রভাত। এতোক্ষণ পর্যন্ত প্রভাতের সব কথায় সম্মতি দিয়ে গেলেও কাজ শেষে বিক্রমকে মেরে ফেলার প্রস্তাবে চারুর শরীর-মনে অসম্মতি-বিষণ্নতা ভর করে। এ সময় প্রভাত বলেন, রঞ্জনের চোখে বিক্রমের জন্য মায়া-ভালোবাসা দেখেছি, এখন দেখি তোমারও। এই বলে চারুর জামা টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলেন প্রভাত। বিক্রমের প্রতি চারুর দুর্বলতা প্রভাত হয়তো আগেই বুঝতে পেরেছিলেন, তাই তাকে যেতে না দেওয়া, পরে শ্লীলতাহানি। আর নির্মাতা বিবেক অগ্নিহোত্রির এতো আয়োজন হয়তো মাওবাদীদের মধ্যে নারীর নাজুক অবস্থান তুলে ধরার জন্যই!

বিবেক-এর দেখানো নারীদের নিয়ে কথা বলা এবং মাওবাদীদের মধ্যে তাদের প্রকৃত অবস্থা বুঝতে গত শতকের ৮০’র দশকে ফিরে যেতে হবে। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী, আদিবাসী মাদ্দিয়া নারীরা বক্ষবন্ধনী বা অন্য কোনো কাপড় পরলেও বিয়ের পরে শুধু শাড়ি ছাড়া অন্যসব খুলে ফেলার বিধান ছিলো। ফলে বিয়ের পর তাদেরকে অনেকটা অর্ধনগ্ন হয়ে থাকতে হতো, এভাবেই করতে হতো যাবতীয় কাজকর্ম। এমন দুঃসহ জীবন থেকে মাদ্দিয়া নারীদের মুক্তি দিতে মাওবাদীরা এই নিয়মের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। এ পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে পার্টি আদিবাসী মহিলা সংগঠন (এ এম এম) গঠন করে, যা পরবর্তী সময়ে ‘ক্রান্তিকারি আদিবাসী মহিলা সংগঠন’ (কে এ এম এম) নামে পরিচিতি পায়। বর্তমানে এর নিবন্ধিত নারীর সংখ্যা ৯০ হাজার, এরা প্রত্যেকেই মাওবাদী।১৯ ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে সালওয়া যুদুম২০ চলাকালে কে এ এম এম-এর সদস্যসহ আদিবাসী নারীদের ওপর সরকারের মদদপুষ্ট অস্ত্রধারী বাহিনী ভয়াবহ রকমের শারীরিক নির্যাতন চালায়। এই ভয়াবহতার শিকার হয়ে, দেখে কম বয়সি বহু নারী কে এ এম এম-এ যোগ দেয়।২১

যে আদিবাসী নারীরা নির্যাতনের প্রতিবাদ করতে অস্ত্র ধরে, চলচ্চিত্রে সেই নারীর বুকের কাপড় টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলেন কমরেড প্রভাত! এ নিয়ে উপস্থিত কারো প্রতিক্রিয়া পর্যন্ত লক্ষ করা যায় না! অথচ মাওবাদী নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমতার ভিত্তিতে দেশ গঠনের স্বপ্ন দেখে; পুরুষের পাশাপাশি নারী সদস্যরাও যাবতীয় কাজে অংশ নেয় বলে জানা যায়। কিন্তু মাওবাদীদের সেই সত্যকে উপেক্ষা করে কমরেড প্রভাতের মধ্য দিয়ে বিষয়টিকে অত্যন্ত নোংরাভাবে তুলে ধরা হয় চলচ্চিত্রে। অথচ সরকারের যে অস্ত্রধারী বাহিনী আদিবাসী নারীদের দিনের পর দিন ধর্ষণ-নির্যাতন করেছে, করছে; নির্যাতন সইতে না পেরে ওই নারীরা যেভাবে মাওবাদে যোগ দিচ্ছে; তার কোনো কিছুই তুলে ধরেন না নির্মাতা বিবেক!

দ্য তাও অব রেভ্যুলেশন : ‘জাতের নামে বজ্জাতি সব’

বুদ্ধ ইন অ্যা ট্রাফিক জ্যাম-এর নবম অধ্যায়ের সাব-হেড ‘দ্য তাও অব রেভ্যুলেশন’। বাংলা উইকিপিডিয়া মারফত যতোটুকু জানা যায়, ‘তাও’ ঐতিহ্যবাহী চৈনিক ধর্ম। ঘটনার স্বাভাবিক গতি, নিয়মিত বিবর্তন এবং স্বাভাবিক পরিণতি তাওবাদের মূল বিষয়। যা কার্ল মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সঙ্গে অনেকটাই মিলে যায়। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বিশ্বাস করে, কোনো কিছুই হঠাৎ করে ঘটে না। ঘটনার একটা পরম্পরা মেনে তা স্বাভাবিক পরিণতির দিকে ধাবিত হয়। আর নিয়মিত বিবর্তন অর্থাৎ সবকিছুর পরিবর্তনকে মেনে নেয় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ।

চলচ্চিত্রের এক ঘণ্টা ২২ মিনিটে চারু সিধুর বাসায় আসেন বিক্রম। চারু যে তাকে অপহরণ করতে চেয়েছিলেন, তা বিক্রম ততোক্ষণে জেনে গেছেন। তাই তিনি স্বেচ্ছায় ধরা দিতে এসেছেন চারুর কাছে। এ সময় বিক্রম বলেন, ‘শুরু হয়ে গেছে চারু। এটা এখন আর থামবে না।’ পরের দিন সকালে চারু হাত-পা, চোখ-মুখ বেঁধে বিক্রমকে নিয়ে গেলেও পথে তাকে ছেড়ে দেন। কৌশলে সহযোগী মাদি’কে বিক্রমের স্থলাভিষিক্ত করে নিজের গায়ে বোমা বেঁধে মাওবাদীদের আস্তানায় গাড়ি ঢুকিয়ে তা উড়িয়ে দেন চারু। বিক্রম হয়তো এই বিপ্লবের কথাই বলেছেন, যা এখন আর থামানো সম্ভব না। ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র, বিক্রম থেকে চারু—ধ্বংস হচ্ছে মাওবাদ।

মাওবাদকে ধ্বংস করার মধ্য দিয়ে সত্যিই কি স্বাভাবিক কোনো বির্বতন, পরিবর্তন ও গতির কথা বললেন নির্মাতা বিবেক? সমাজ পরিবর্তনের যাত্রায়, আদিম সাম্যবাদী সমাজ থেকে দাস, সামন্ত হয়ে পুঁজিবাদী যুগ চলছে এখন। এই পুঁজিবাদী সমাজেও চলছে ভাঙা-গড়ার খেলা। অর্থাৎ ক্রমেই সমাজ পরিবর্তিত হচ্ছে। আলোচনার এ পর্যায়ে এটা অনেকটাই স্পষ্ট, চলচ্চিত্রে যে মাওবাদীদের উপস্থাপন করেছেন নির্মাতা, তারা বস্তুতপক্ষে মাওবাদীদের আদর্শকে ধারণ করে না। এরা প্রকৃতির স্বাভাবিক গতি, পরিণতি ও পরিবর্তনকে অস্বীকার করে। আর এই সঙ্কীর্ণবাদীদেরকে (বিচ্ছিন্ন একটা মাওবাদী চরিত্রকে ধরে তিনি সেটাকে সাধারণীকরণ করার চেষ্টা করেছেন) মাওবাদ আখ্যায়িত করে বিষয়টির একটা সাধারণ রূপ বা সাধারণীকরণের চেষ্টা চলে চলচ্চিত্রে। এতে করে নির্মাতার দেখানো বিপ্লব প্রতিক্রিয়াশীল-বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নামে প্রগতিশীল ও স্বাভাবিক গতিতে বিশ্বাসীদের ধ্বংস করে। আর এভাবেই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ধ্বংসের নামে চলচ্চিত্রে তাদেরই জয়গান করেন বিবেক অগ্নিহোত্রি!

এপিলগ : চোরে চোরে মাসতুতো ভাই সমান সমান ‘রাম রাজ্য’

চলচ্চিত্রের শেষ অঙ্কে দেখা যায়, নিজের দলে কাজ করার জন্য বিক্রমকে যেভাবে নির্বাচন করেছিলেন রঞ্জন, ঠিক একইভাবে নতুন ব্যাচের ক্লাসে রাকেশকেও বাছাই করেন। ওই ক্লাস শেষ হতেই উপস্থিত হন বিক্রম। কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়েন রঞ্জন। তখনো তিনি বিপ্লবের কথা বলেন, দলে যোগ দিতে বলেন বিক্রমকে। কিন্তু বিপ্লব করে এতোদিনে ভারতবর্ষের কী এমন পরিবর্তন হয়েছে চারু সিধুর মতো শত শত মানুষের মৃত্যু ছাড়া—এমন প্রশ্নও বিক্রম করেন রঞ্জনের কাছে। তাকে নিয়ে এভাবে খেলার জন্য রঞ্জনকে চাইলেই ওই মুহূর্তে মেরে ফেলতে পারেন বিক্রম। এক্ষেত্রে রঞ্জনের কিছুই করার থাকবে না, তিনি এমনও বলেন। বিক্রম আরো বলেন, রঞ্জনের বিপ্লবের জন্য চারু মারা যাননি। তার উদ্ভাবিত মধ্যস্বত্বহীন নতুন ব্যবসা মডেলের জন্য মারা গেছেন চারু। আদিবাসীদের মুক্তির জন্য এই মডেলটিই এখন বিপ্লব বলে বিক্রম দাবি করেন। এসব বলেই বিক্রম বিদায় নেন। এরপর রঞ্জন তার ‘পাতানো ক্ষমতাধর বাবা’র সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন। চলচ্চিত্রের শুরু থেকেই ফোনে ওই বাবার সঙ্গে কথা বলে আসছেন রঞ্জন। বিক্রমের সঙ্গে কথা বলার একপর্যায়ে উত্তেজিত হয়ে বাবার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলেও তা শুধরে নিয়ে তার কথা মতো রঞ্জন কাজে মন দেন।

বুদ্ধ ইন অ্যা ট্রাফিক জ্যাম-এর প্রান্তে এসে নির্মাতা বিবেক মধ্যস্বত্বহীন বিক্রমের মডেলকেই আজকের ভারতের বিপ্লব হিসেবে তুলে ধরেন। আর এই মডেলের সম্ভাব্যতা, তা নিয়ে নির্মাতার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে নানাভাবে আলোচনা এতোক্ষণ হওয়ায় তা নিয়ে আর কথা বাড়াচ্ছি না। এখানে নির্মাতার আরেকটি উদ্দেশ্যের কথা বলেই শেষ করবো। নির্মাতা কিন্তু রঞ্জন বাটকিদের হাত থেকে মানুষকে রেহাই পাওয়ার উপায় চলচ্চিত্রে বাতলে দেন না। তাই বিক্রম চলে গেলে রঞ্জন বাটকি আবার তার ‘ক্ষমতাধর বাবা’র সঙ্গে ফোনে কথা বলা শুরু করেন। সেই সঙ্গে তার কথা মতো কাজও করতে থাকেন। অর্থাৎ মাওবাদ ধ্বংস করে রঞ্জন বাটকির মতো স্বার্থবাদী ‘মাওবাদীরা’ টিকে থাকে। অন্যদিকে রঞ্জন, প্রভাত ও তাদের সহযোগী সরকারের নেতা, পুলিশ, করপোরেট প্রতিনিধিদের যে একে অন্যের সঙ্গে একাকার হয়ে যাওয়ার সুযোগ আছে, তারও একটা ইঙ্গিত করেন নির্মাতা বিবেক। তাই শেষ পর্যন্ত বুদ্ধ ইন অ্যা ট্রাফিক জ্যামকে রাষ্ট্র ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের বুদ্ধিবৃত্তিক-সাংস্কৃতিক প্রোপাগান্ডা ছাড়া কিছুই বলা যায় না।

লেখক : প্রদীপ দাস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের স্নাতকোত্তর পর্বের শিক্ষার্থী। সম্প্রতি তিনি রক্তপ নামে একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন।

pradipru03@gmail.com

তথ্যসূত্র

১. খান, কলিম (২০০০ : ৮৪); জ্যোতি থেকে মমতায়; হাওয়া ঊনপঞ্চাশ প্রকাশনী, কলকাতা।

২. প্রাগুক্ত; খান, কলিম (২০০০ : ৮৪)।

৩. goo.gl/kuIsbf; retrieved on 14.08.16

৪. রায়, অরুন্ধতী (২০১২ : ১০০); অরণ্যে যুদ্ধ; অনুবাদ : নেয়ামুল হক; সংহতি, ঢাকা।

৫. প্রাগুক্ত; রায় (২০১২ : ৩২)।

৬. প্রাগুক্ত; রায় (২০১২ : ১০০)।

৭. http:/ww/w.thehindu.com/features/metroplus/vivek-agnihotri-discusses-buddha-in-a-traffic-jam-and-the-role-isb-played-in-its-making/article8489469.ece; retrieved on 21.09.16

৮. http:/ww/w.thehindu.com/features/metroplus/vivek-agnihotri-discusses-buddha-in-a-traffic-jam-and-the-role-isb-played-in-its-making/article8489469.ece; retrieved on 21.09.16

৯. প্রাগুক্ত; রায় (২০১২ : ৭১)।

১০. প্রাগুক্ত; রায় (২০১২ : ৬৩)।

১১. প্রাগুক্ত; রায় (২০১২ : ১০৬)।

১২. প্রাগুক্ত; রায় (২০১২ : ৮৮)।

১৩. প্রাগুক্ত; রায় (২০১২ : ৯২)।

১৪. স্নেহলতা (১৯৯৭ : ১২); অন্তরঙ্গ চারু মজুমদার; সংকলক : অমিত রায়; র্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা।

১৫. প্রাগুক্ত; রায় (২০১২ : ৭৪)।

১৬. প্রাগুক্ত; রায় (২০১২ : ৩৫)।

১৭. প্রাগুক্ত; রায় (২০১২ : ৫০)।

১৮. মঞ্জুষা (১৯৯৭ : ৯); অন্তরঙ্গ চারু মজুমদার; সংকলক : অমিত রায়; র্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা।

১৯. প্রাগুক্ত; রায়, অরুন্ধতী (২০১২ : ৪৬)।

২০. ২০০৫ খ্রিস্ট্রাব্দে ভারত সরকার ঘোষিত শুদ্ধিকরণ হত্যাযজ্ঞ এই ‘সালওয়া যুদুম’ মূলত সমাজের তৃণমূল থেকে আদিবাসীদের উচ্ছেদ করার একটি প্রক্রিয়া। এর লক্ষ্য ছিলো আদিবাসীদের তাদের গ্রাম থেকে উৎখাত করে বড়ো বড়ো রাস্তার পাশে স্থাপিত তাঁবুতে বাস করতে বাধ্য করা। যাতে তাদেরকে পুলিশি নজরদারিতে আনা ও নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

২১. প্রাগুক্ত; রায় (২০১২ : ৪৭)।

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন