মাসুদ পারভেজ

প্রকাশিত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ১২:০০ মিনিট

অন্যকে জানাতে পারেন:

দ্য উইন্ড উইল ক্যারি আস মৃত্যু নাকি জীবন, হাওয়া আমাদের কোথায় নিতে চায়?

মাসুদ পারভেজ

দূর থেকে চোখে পড়ে পাহাড়ি আঁকাবাঁকা পথ, একটা গাড়ি চলছে। পথটা বৈচিত্র্যময়, শুরুর দিকে ধুলায় ভরা; চারপাশ ধূসর। কিছুটা পথ গেলে পাশে হালকা সবুজের দেখা মেলে। আরো এগোলে বাড়তে থাকে সবুজের উপস্থিতি, চোখে পড়ে ফসলের ক্ষেত; দূর পাহাড় আর পাহাড়ের কোল ঘেঁষে থাকা গ্রাম্য ঘরবাড়ি। ক্ষেতে কাজ করছেন এক নারী। যিনি হাত উঁচিয়ে গন্তব্য চিনিয়ে দেন। তারপর দেখানো হয়, এক বালকের, যে অপেক্ষা করছে কখন গাড়ি আসবে; গাড়ির ভিতরের মানুষেরা আসবে। গাড়িটা একসময় আসে; থামার পর পরই বালক দৌড়ে যায়; তার উদ্বেগ, আপনারা এতো দেরি করলেন কেনো? সে জানায়, তার চাচা তাকে অপেক্ষা করতে বলেছে। তারপর সেও গাড়ির যাত্রী হয়। আবার গাড়িটা পাহাড়ি পথ ধরে চলতে থাকে। এবার চোখে পড়ে বিদ্যুতের খুঁটি। বোঝা যায়, গ্রাম সন্নিকটে। তারপর কুকুরের ঘেউঘেউ শব্দে সেটা আরো পরিষ্কার হয়; গাড়ি তার গন্তব্যে থামে। এই সিকোয়েন্স দিয়েই আব্বাস কিয়ারোস্তামির দ্য উইন্ড উইল ক্যারি আস-এর (১৯৯৯) শুরু।

২.

দ্য উইন্ড উইল ক্যারি আস-এর নামকরণ ইরানি নারী কবি ফরুগ ফারুখজাদের (১৯৩৫-১৯৬৭) ‘দ্য উইন্ড উইল ক্যারি আস’ কবিতার নাম থেকে। এর বাংলা ভাষান্তর—‘হাওয়া আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যাবে’। হাওয়া আমাদের কোথায় উড়িয়ে নেবে, সে প্রশ্ন থেকে যায়। কিংবা এই হাওয়া আসলে কিসের প্রতীক হয়ে আসে? দ্য উইন্ড উইল ক্যারি আস-এ এসব বিষয়-আশয়ের খোঁজ আছে; তার আগে এর কাহিনির দিকে নজর দেওয়া যাক।

ইরানের কুর্দি অধ্যুষিত পাহাড়ি গ্রামের কাহিনি এটি। তেহরান থেকে সাতশো কিলোমিটার দূরে এই গ্রাম। সেখানে চার জন বহিরাগত তেহরান থেকে আসে। এই চার জন সাংবাদিক গ্রামের এক বৃদ্ধার মৃত্যুর পর ঐতিহ্যবাহী অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করতে চায়। আর সেটা ধারণের জন্য তেহরান থেকে এই দুর্গম পাহাড়ি গ্রামে তাদের আগমন। তাদের ধারণা, বৃদ্ধা খুব দ্রুত মারা যাবেন। কিন্তু বৃদ্ধার মৃত্যুর জন্য তাদের অপেক্ষা করতে হয়। অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের তিন জন গ্রাম ত্যাগ করলেও থেকে যান চলচ্চিত্রটির প্রধান চরিত্র বেহজাদ। ধীরে ধীরে লোকায়ত জীবনের মধ্যে প্রবেশ করতে থাকেন তিনি। এই বেহজাদের চোখ দিয়েই পুরো ঘটনা উঠে আসে। আর এটা করা হয় মৃত্যুর খোঁজ করতে এসে জীবনের অনুসন্ধান পাওয়ার মাধ্যমে। চলচ্চিত্রটির নামের যে কাব্যিকতা তা কাহিনিতে হাজির থাকে জীবন আর মৃত্যু, আধুনিকতা ও ঐতিহ্য, লোকায়ত আর বৈশ্বিকতার একটা তুলনামূলক প্রতিচিত্রের মধ্যে।

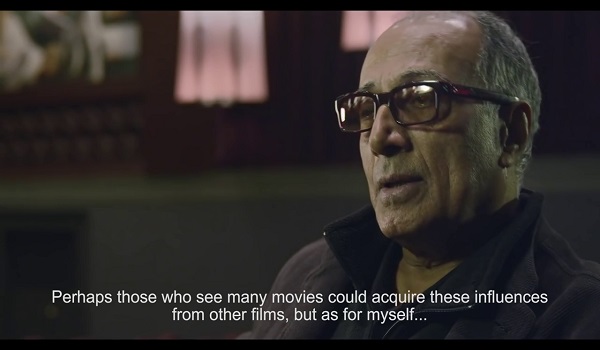

আব্বাসের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, অপেশাদার শিল্পী দিয়ে চলচ্চিত্র-নির্মাণ। এই চলচ্চিত্রের বেলায়ও সেটা তিনি জারি রাখেন। বোঝা যায়, সবকিছুর মধ্য দিয়ে তিনি হয়তো একটা সত্যে উপনীত হতে চান। প্রশ্ন ওঠে, কী সেই সত্য? এটা কি মৃত্যুচেতনা, নাকি জীবন? একশো বছরের বৃদ্ধার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠান ধারণের কথা চলচ্চিত্র জুড়ে থাকলেও, নির্মাতার উদ্দেশ্য কিন্তু অন্য মনে হয়। মৃত্যু পরবর্তী ক্রিয়াকর্ম দেখানোর ছলে নির্মাতা কুর্দি গ্রামীণ জীবনকে দেখান। এই দেখানোয় সরলতা আছে, আবার কখনো আছে প্রতীকের ব্যবহার। সবমিলিয়ে কেমন জানি একটা রহস্য!

একশো বছরের বৃদ্ধার মৃত্যু স্বাভাবিক। তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ধারণ করা হবে, সেটাও খুব একটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু এসব কিছু ছাড়িয়ে বিষয়টা এখানে অন্য একটা আবহ তৈরি করে। সেটার খোঁজ করা যাক। চলচ্চিত্রে তেহরান থেকে প্রোডিউসার মিসেস গোদজারাইর ফোন আসলে তা রিসিভের জন্য, ভালো নেটওয়ার্ক পাওয়ার আশায় বেহজাদ বারবার গাড়ি নিয়ে গ্রামের বাইরে যান; তিনি পাহাড়ের চূড়া, একটা গোরস্তানে ওঠেন। ফোনে কথা শেষে আলাপ হয় সেখানে গর্ত খনন করতে থাকা ইউসুফ নামের এক ব্যক্তির সঙ্গে। পুরো চলচ্চিত্রে কখনো ইউসুফকে দেখানো হয় না। আর না-দেখানোতে রহস্য ভর করে। ইউসুফকে না দেখা গেলেও তার সঙ্গে ঠিকই বেহজাদের কথোপকথন চলে। ইউসুফ তখন নিরাকারের প্রতীক হয়ে হাজির হন। গোরস্তানের মধ্যে শারীরিক অবয়বহীন এক ব্যক্তির সঙ্গে এই কথোপকথন ইউসুফকে কবরবাসীর প্রতীকরূপে হাজির করে।

দ্য উইন্ড উইল ক্যারি আস নির্মাণ-কৌশলে সুফিবাদের প্রভাব লক্ষ করা যায়। সুফিবাদের চারটি স্তরে সেই মিলটা পরিলক্ষিত। প্রথম স্তর, তরিকত; দ্বিতীয়, হকিকত; তৃতীয়, ফানা ফিল্লাহ; চতুর্থ, বাকি বিল্লাহ। এই চারটি স্তরের ধারাবাহিক যে বিন্যাস, তা ধরেই আব্বাস হয়তো দ্য উইন্ড উইল ক্যারি আস এর কাহিনিকে নির্মাণ করেন।

তরিকা থেকে তরিকত মানে পথ, আর চলচ্চিত্রের শুরুতে সেই পথ দেখানো হয়; যে পথ ধরে গাড়িটা গ্রামে যায়। হকিকত স্তরে গাড়ির যাত্রী বেহজাদ গ্রামের হাল মানে অবস্থা আর মৃত্যু পথযাত্রী বৃদ্ধার অবস্থা সম্পর্কে জানেন। ফানা ফিল্লাহ স্তরে বেহজাদ গ্রামের মানুষের দৈনন্দিন কর্মের সঙ্গে মিশে যান। বিভিন্ন জনের সঙ্গে কথোপকথন, চায়ের দোকানে বসা, গর্ত খনন করতে থাকা ইউসুফের সঙ্গে কথা, ফারজাদ নামে এক স্কুল বালকের সঙ্গে খাতির জমানো, গরুর দুধের খোঁজ করা ইত্যাদি। আর বাকি বিল্লাহ স্তর হলো স্রষ্টার সঙ্গে বিলীন হয়ে যাওয়া। চলচ্চিত্রের শেষাংশে যেমন জানা যায়, বৃদ্ধার মৃত্যুর কথা; কিন্তু বেহজাদ যে মৃত্যুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠান ধারণের জন্য গ্রামে এসে প্রতীক্ষা করছিলো, সেই মনোভাবটা বিলীন হয়ে যায়। আর এই বিলীন হওয়ার মধ্যে চলচ্চিত্রের নামের বাংলা অর্থ ‘হাওয়া আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যাবে’ হয়তো যথার্থতা পায়।

৩.

দ্য উইন্ড উইল ক্যারি আস-এ একধরনের কাব্যিকতা আছে। আর এই কাব্যিকতার ভিতরে একটা সত্যকে ধারণ করা হয়েছে। যেটা প্রতীয়মান হয়েছে, জীবন-মৃত্যু, আধুনিকতা-ঐতিহ্য, লোকায়ত-বৈশ্বিকতার একটা তুলনামূলক প্রতিচিত্রের মধ্যে। এই বিষয়ে আলোকপাত করা দরকার।

‘জন্মিলে মরিতে হবে’ এর চেয়ে বড়ো সত্য আর কিইবা হতে পারে। মৃত্যু ও তৎপরবর্তী ভাবনা নিয়ে ধর্মকেন্দ্রিক বিবিধ বয়ান আছে। আর এই চলচ্চিত্রে সেই বয়ানের দিকেই দৃষ্টি দেওয়া আছে। ওমর খৈয়ামের একটা কবিতা আছে চলচ্চিত্রে—

তারা আমাকে বলেছে আরেকটা জগতের কথা যেখানে স্বর্গের সুন্দরী হুর আছে!

হ্যাঁ, আমি বলেছি সেখানকার দ্রাক্ষার রস চমৎকার।

এইসব প্রতিশ্রুতির চেয়ে আমি বর্তমানকেই ভালোবাসি।

কখনো দূর থেকে ভেসে আসা একটি বাদ্যযন্ত্রের সুরেলা ধ্বনি।

মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা যতোই আকর্ষণীয় বলা হোক না কেনো, মানুষ জীবনেরই আকাঙ্ক্ষা করে। চলচ্চিত্রে মূলত সেটাই করা হয়েছে। মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দৃশ্য ধারণের ইচ্ছা আর আগন্তুকদের থাকেনি। তার চেয়ে গ্রামীণ জীবনটাই চলচ্চিত্রে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। বিশেষ করে চলচ্চিত্রে চিকিৎসক আর বেহজাদের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে নির্মাতা এটাকে আরো স্পষ্ট করেছেন। মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধাকে দেখে চিকিৎসক আর বেহজাদ যখন ফিরছিলো, তখন চিকিৎসক আর বেহজাদের কথোপকথন ছিলো—

বেহজাদ : তার (বৃদ্ধার) সমস্যা কী?

চিকিৎসক : অনেক বয়স আর দুবর্লতা। তার অবস্থা এখন একটা হাড়ের থলের মতো। আর সে খুব একটা সুস্থ হবে না।

বেহজাদ : বার্ধক্য একটা ভয়ানক রোগ।

চিকিৎসক : কিন্তু এর চেয়েও খারাপ রোগ হলো মৃত্যু ...।

বেহজাদ : মৃত্যু?

চিকিৎসক : হ্যাঁ, মৃত্যু সবচেয়ে খারাপ। যখন পৃথিবীতে তোমার চোখ চিরতরে বন্ধ করবে; এই সৌন্দর্য, মনোমুগ্ধকর প্রকৃতি এবং খোদার বদান্যতায় তুমি আর কখনোই পৃথিবীতে ফিরে আসবে না।

বেহজাদ : তারা বলে যে, অন্য জগৎ বেশি সুন্দর।

চিকিৎসক : কিন্তু, কে সেখান থেকে ফিরেছে আর আমাদের বলেছে, সেটা সুন্দর নাকি অসুন্দর?

এই কথোপকথনের পর ওমর খৈয়ামের কবিতাটি চিকিৎসক উচ্চারণ করেন। আর এভাবেই মৃত্যুর চেয়ে জীবন প্রস্ফুটিত হয় দ্য উইন্ড উইল ক্যারি আস-এ।

আধুনিকতা আর ঐতিহ্য দুটোই চলচ্চিত্রে পাশাপাশি স্থান নেয়। যে জীবনকে দেখার তাগিদে, অন্তিম সৎকার ক্যামেরায় ধারণের জন্য অজ গ্রামটাকে বাছাই করা হয়েছে, সেখানে প্রযুক্তির ছোঁয়া তখনো পৌঁছেনি। ফলে ফোনে কথা বলার জন্য গ্রাম থেকে বের হয়ে গোরস্তানের উন্মুক্ত প্রান্তরে যেতে হয় বেহজাদকে। তখন প্রশ্ন জাগে, আধুনিকতার বিপরীতে কী ঐতিহ্যকে (অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া) হাজির করা হয়েছে! হাল আমলে আধুনিকতার সংজ্ঞার্থ নিরূপণ হয় প্রযুক্তি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। তো সেই প্রযুক্তি তখন পর্যন্ত ওই গ্রামে প্রভাব ফেলেনি। আবার অন্যদিকে প্রযুক্তি মানুষের লোকায়ত জীবন, জীবনাচার, ঐতিহ্যের মতো ব্যাপারগুলোকে পণ্য বানিয়ে ফেলেছে। যার উদাহরণ চলচ্চিত্রে মৃতের সৎকার অনুষ্ঠান নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করতে চাওয়ার প্রবণতা।

তাহলে এই প্রামাণ্যচিত্র তৈরিতে আসলে কার লাভ কিংবা ফায়দাটা কে নেবে? যদিও শেষ পর্যন্ত প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ হয় না। আর এই না-হওয়ার মধ্যেই আব্বাসের অনন্যতা। কারণ আব্বাস হয়তো চান না, এই ঐতিহ্যবাহী রিচ্যুয়াল নিয়ে ব্যবসা হোক। যা বহুজাতিক বেনিয়ারা করে।

লোকায়ত আর বৈশ্বিকতা নিয়েও কথা বলে দ্য উইন্ড উইল ক্যারি আস। তেহরান থেকে সাতশো কিলোমিটার দূরের এক কুর্দি-গ্রামের মানুষের জীবনধারা দেখানো এই চলচ্চিত্রের একটা দিক বলা যায়। আর এই ব্যাপারটা আরো খোলসা হয় প্রচলিত লোকায়ত প্রথার প্রসঙ্গ আনার মধ্য দিয়ে। বেহজাদ নাগরিক জীবনের প্রতিনিধি আর তার বিপরীতে চিরায়ত আবহমান গ্রামীণ অনুষঙ্গ; ফলে এক কুর্দি নারীর চায়ের দোকান, তার মুখে নানা কথা কিংবা গরুর দুধের খোঁজ করতে গিয়ে বেহজাদের সঙ্গে জয়নবের এমন এক জায়গায় সাক্ষাৎ হওয়া, যেখানে সূর্যের আলো প্রবেশ করে না—এসব বিষয় চিন্তার উদ্বেগ করে। দুধ আনতে গিয়ে বেহজাদের সঙ্গে অন্যদের কথোপকথনে বিষয়টা খানিক পরিষ্কার হয়।

বেহজাদ : এখানে এতো অন্ধকার কেনো?

নারী: ওখানে হারিকেন আছে, অন্ধকার নাই।

বেহজাদ : ওখানে কি কেউ আছে?

নারী : হ্যাঁ, জয়নব আছে।

বেহজাদ যখন অন্ধকার ঘরে নামেন, তখন পর্দা পুরোটা কালো। শুধু গরু আর ছাগলের ডাক শোনা যায়। তারপর হারিকেনের হালকা আলোতে জয়নবের আগমন ঘটে। কিন্তু তার মুখ অন্ধকারে ঢাকা।

বেহজাদ : এখানে কেউ কি আছেন?

জয়নব : আসুন।

বেহজাদ : আমাকে কি গরুর দুধ দিতে পারেন?

জয়নব : একটু অপেক্ষা করুন।

বেহজাদ : এখানে বড্ড অন্ধকার। কীভাবে আপনি এখানে দুধ দোহন করেন?

জয়নব : আমি এখানে কাজ করে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। আপনি যদি কটা দিন থাকেন, আপনিও অভ্যস্ত হয়ে যাবেন।

বেহজাদ : আমি এখানে অভ্যস্ত হওয়ার আগেই পালাবো।

বেহজাদ আর জয়নবের এই কথোপকথন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অন্ধকার ঘরটা ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের পর রাজনৈতিকভাবে অবরুদ্ধ ইরানের প্রতীকী অবস্থা কি না? কিছুদিন থাকলে অভ্যস্ত হওয়ার যে প্রসঙ্গ সেটা ইরানের বাকস্বাধীনতা হারিয়ে, মানিয়ে চলা জনগণের ইঙ্গিত কি না? অভ্যস্ত হওয়ার আগেই পালাবো—এটা আব্বাসের নিজের মনের কথা কিংবা বাস্তব অবস্থা কি না?

এই কথোপকথন চলাকালে ফরুগ ফারুখজাদের কবিতার প্রসঙ্গ টানেন বেহজাদ। এখানে ৫০-এর দশকের ওই নারী কবিকে টানার অবশ্যই কারণ আছে। ওই সময়ে ফারুখজাদ কবিতাচর্চা আর চলচ্চিত্র-নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আর আজকের নারী জয়নব অন্ধকার ঘরে দুধ দোহন করেন, তার নাম বলতেও দ্বিধাবোধ করেন! তাই বেহজাদ কবিতা আওড়ান আর বলেন, এই কবিতা জয়নবকে দুধ দোহনের কষ্ট থেকে প্রশমন করবে। তাহলে এই কবিতা সাংস্কৃতিক মুক্তির ইঙ্গিত কি না? যা থেকে আব্বাস নিজেই বঞ্চিত।

এবার ফারুখজাদের ‘দ্য উইন্ড উইল ক্যারি আস’ কবিতাটা জানা যাক :

বাতাস আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যাবে

আমার ছোট্টরাতে, আহা

অবশ্যম্ভাবীরূপে ঝড় দেখা করতে আসে

গাছেদের মিষ্টি ঘুমের সঙ্গে।

আমার ছোট্ট রাতে, আহা

সর্বনাশের বরফশীতল আতঙ্ক বয়ে যায়।

এই সুখ আমার কাছে খুব বেখাপ্পা,

আমি নেশাগ্রস্ত আমার হতাশার প্রতি,

আমি বুঝতে পারছি একটা কিছু ভেঙে চুরমার হবে

আমাদের এই শান্ত রাতের প্রশান্তির পর।

শোনো!

ছায়ারা এসে পড়ছে ...

আমাদের পালাতে হবে।

তোমরা কি দেখছ না?

আমাদের ছাদ পতনের ভয়ে কাঁপছে,

আর এই ছাদের উপর, গভীর কালো মেঘ,

নিষ্প্রভ, শোকগ্রস্ত ভিড়ের মতো,

যা প্রতীক্ষা করছে কান্নার মুহূর্তের।

তোমরা কি শুনছ না?

জানালার কাচের পেছনে এগোচ্ছে রাত

আর বাতাস উঠানের নিঃশ্বাসকে কেটে টুকরা টুকরা করছে,

মনে হচ্ছে আগন্তুক চোখ

দেখছে এই বাড়িটিকে।

শোনো!

ছায়ারা আসছে ...

আমাদেরকে পালাতে হবে।

তুমি,

ও সবুজ, যেন পাতাদের আত্মার মতো,

তোমার হাত রাখো আমার হাতে,

আর ধরে রাখো ভালোবাসার প্রজ্জ্বলিত স্মৃতির মতো।

তুমি,

ও সবুজ, যেন পাতাদের আত্মার মতো,

তোমার ঠোঁট রাখো আমার ঠোঁটের ওপর,

আর তাদের স্বাদ নাও পুরনো মদের চিতানো স্বাদের মতো।

যদি আমরা ভুলে যাই,

বাতাস আমাদেরকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে,

বাতাস আমাদেরকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে।১

কবিতাটির যদি রাজনৈতিক একটা অর্থ দাঁড় করানো যায়, তাহলে কয়েকটা শব্দ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে—ঝড়, বরফশীতল আতঙ্ক, ভেঙে চুরমার, ছায়া, পালানো, পতন, কালো মেঘ। প্রত্যেকটি শব্দ নেতিবাচক অর্থ তৈরি করে। যেটা ধ্বংস কিংবা মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আর এটার সঙ্গেই হয়তো ইরানের সমকালীন রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক অবস্থার বিষয়টি তখন প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

৪.

দ্য উইন্ড উইল ক্যারি আস-এ কয়েকটি চরিত্র আছে, পর্দায় যাদের উপস্থিতি নেই কিন্তু তারা কাহিনির গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। গর্ত খননকারী ইউসুফের কথা আগেই বলা হয়েছে। এছাড়া মৃত্যু পথযাত্রী বৃদ্ধা মিসেস মালেক, বেহজাদের দু-জন সঙ্গী, বালক ফারজাদের বাবা, ইউসুফের স্ত্রী জয়নব, প্রোডিউসার মিসেস গোদজারাই। এর মধ্যে মিসেস মালেক তো চলচ্চিত্রের কেন্দ্র জুড়ে আছেন। অথচ তাকে একবারও দেখা যায় না পর্দায়, তার কোনো সংলাপ নেই। অন্যদিকে সংলাপ থাকলেও পর্দায় উপস্থিতি নেই, এ ধরনের চরিত্রের উপস্থাপনে দুটি বিষয় লক্ষণীয়—প্রথমটি টেকনিক, অন্যটি কনসেপ্ট। টেকনিকের বিষয়টি খেয়াল করলে ইতিহাসের দিকে চোখ দিতে হয়, যখন চলচ্চিত্রের নির্বাক যুগ ছিলো; অর্থাৎ পর্দায় কুশীলবের উপস্থিতি থাকতো কিন্তু মুখে কোনো ভাষা থাকতো না। আর এখানে আব্বাস করলেন ঠিক বিপরীতটা; পর্দায় কুশীলবের কোনো উপস্থিতি নাই, কিন্তু তার মুখে কথা আছে।

কনসেপ্ট ব্যাপারটা খেয়াল করা যাক। যেহেতু চলচ্চিত্রে মৃত্যু সংক্রান্ত একটা আবহ আছে, তাই পর্দায় চেহারা না দেখানো মানুষেরা মৃতের সঙ্গে তুলনীয়। অর্থাৎ মৃত মানুষের স্মৃতিচারণ করার মতো একটা ব্যাপার—যে বা যারা মরে গেছে তারা অশরীরী কিন্তু তাদের কথা ভেসে থাকে ইথারে কিংবা স্মৃতিতে। আর তাই মিসেস গোদজারাইর সঙ্গে কথা বলার জন্য গোরস্তানে যাওয়া, আপাত ভালো নেটওয়ার্ক পাওয়ার অবস্থা মনে হলেও, গোরস্তান ব্যাপারটা হয়তো অন্য অর্থে হাজির হয়। আর গর্ত থেকে ইউসুফের কথোপকথন তো কবরের ধারণায়নকে আরো স্পষ্ট করে।

৫.

আব্বাসের দ্য উইন্ড উইল ক্যারি আস-এ মৃত্যুচেতনা আর জীবনের জয়গান দুটোই এসেছে। স্কুল বালকের পৃথিবীর পাঠশালা নিয়ে জানার আগ্রহ, চা বিক্রেতা নারীর চারপাশ নিয়ে সমালোচনা এবং ফরজাদের স্কুল শিক্ষকের জবানিতেমৃত্যু পরবর্তী অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ধর্মীয় গাম্ভীর্যের চেয়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক স্তরবিন্যাসের ওপর নির্ভর করে; সবকিছু মিলিয়ে বাতাস যে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যায়, যাবে; মৃত্যু নাকি জীবনের কাছে তা কে জানে!

লেখক : মাসুদ পারভেজ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে পড়ান। তার প্রকাশিত গল্পগ্রন্থের নাম ‘ঘটন অঘটনের গল্প ’(২০১১), ‘বিচ্ছেদের মৌসুম’(২০১৫) ও কাব্য ‘জীবনানন্দের ট্রাঙ্ক’(২০১৬) এবং প্রবন্ধগ্রন্থ ‘সংশয়ের সাহিত্য’(২০১৭)।

parvajm@gmail.com

তথ্যসূত্র

১. রাইন, রায়হান; ফরুগ ফারাখজাদের কবিতা, দৈনিক বণিক বার্তার শুক্রবারের বিশেষ ক্রোড়পত্র ‘সিল্করুট’; ৪ নভেম্বর ২০১৬, ঢাকা।

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন