তাসনিয়া মিন্নি

প্রকাশিত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ১২:০০ মিনিট

অন্যকে জানাতে পারেন:

টেস্ট অব চেরি মৃত্যু মৃত্যু খেলায় জীবনের জয়গান

তাসনিয়া মিন্নি

ফিরে দেখা পারস্য ও একজন আব্বাস

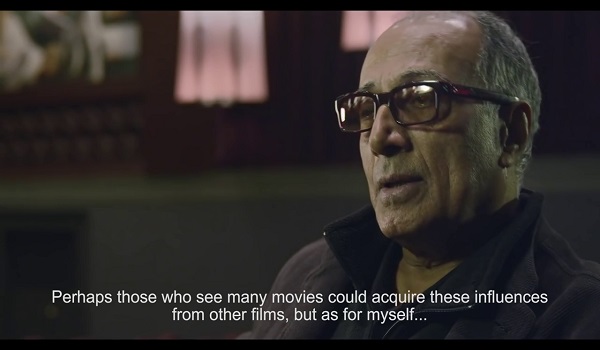

‘আমি ভবঘুরে বলেই সবখানে যেতে পারি, সব কাজ করতেও পারি’—কথাগুলো ইরানের প্রখ্যাত চলচ্চিত্রনির্মাতা আব্বাস কিয়ারোস্তামির। এই ভবঘুরে স্বভাবের কারণেই হয়তো তিনি নিজেকে মেলে ধরতে পেরেছিলেন চলচ্চিত্রের বিভিন্ন শাখায়—নির্মাণের পাশাপাশি করেছেন সম্পাদনা ও প্রযোজনা। চিত্রনাট্য রচনাসহ ছবি এঁকেছেন, লিখেছেন কবিতাও। চলচ্চিত্রশিল্পের বিভিন্ন শাখায় অবদান রাখা এই মানুষটির মূল্যায়ন যে একেবারে হয়নি তা কিন্তু নয়; ব্রিটিশ চলচ্চিত্র সমালোচকরা ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ পরবর্তী সময়ে বিশ্বসেরা শ্রেষ্ঠ ১০ চলচ্চিত্রনির্মাতার তালিকায় আব্বাসকে স্থান দিয়েছেন।১ এর চেয়েও বড়ো যে জিনিসটি আব্বাস পেয়েছেন তা হলো, ইরানসহ সারা পৃথিবীর নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসা; পরিচিতি পেয়েছেন চলচ্চিত্রের কবি হিসেবে। চলচ্চিত্রের বিশাল এক অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটিয়ে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের ৪ জুলাই সেই মানুষটি পরপারে পাড়ি জমান।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ২২ জুন শিল্প-সাহিত্যের অন্যতম প্রধান তীর্থভূমি পারস্যের তেহরানে আব্বাসের জন্ম। তার জন্মভূমিতে চলচ্চিত্র আসে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের শুরুর দিকে। তখন অবশ্য ইরানিরা বিদেশিদের কাছে তেলখনি ইজারা দেওয়ার বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন করে আসছিলো। ইরানিদের এ আন্দোলন অব্যাহত ছিলো ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে মোহাম্মদ আলী শাহ’র পরাজয়ের আগ পর্যন্ত। ওই বছরই ইরানের উত্তরাঞ্চল রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে আসে। এ রকম পরিস্থিতিতে সর্বকনিষ্ঠ মাধ্যম হিসেবে শুরুতে চলচ্চিত্র সেখানে খুব একটা বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের আগ পর্যন্ত তেহরানে ১৫টি ও অন্যান্য প্রদেশে ছিলো মাত্র ১১টি প্রেক্ষাগৃহ।২ এরই মধ্যে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে প্রত্যক্ষ ভোটে রেজা শাহ পাহলভি ক্ষমতায় আসেন। তিনি বরাবরই পশ্চিমা অনুকরণে রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনা করতে তৎপর ছিলেন। ফলে পারস্যের সংস্কৃতি হয়ে ওঠে অনেকটাই পশ্চিমা ধাঁচের; গণমাধ্যমে গুরুত্ব পেতে থাকে বাইরের চাপিয়ে দেওয়া মতাদর্শ। শিল্প-সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্র স্বাভাবিকভাবেই উপনিবেশবাদের এই নিয়ন্ত্রণ থেকে রেহাই পায়নি।

১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতা হারান রেজা শাহ; ক্ষমতায় বসেন তারই ছেলে মোহাম্মদ রেজা পাহলভি। এরপর দেশটির সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক অবস্থার ধীরে ধীরে চরম অবনতি হয়। স্বাভাবিকভাবে চলচ্চিত্রশিল্পও মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়ে। স্থবির হতে থাকে চলচ্চিত্র-নির্মাণসহ অন্যান্য কার্যক্রম। এই অবস্থা কাটিয়ে উঠতে ৬০-এর দশক পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় ইরানের চলচ্চিত্রশিল্পকে। এই দশকের শুরুর দিকে গড়ে ২৫টি করে বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র নির্মাণ হতে থাকে, শেষের দিকে গিয়ে যা বেড়ে দাঁড়ায় গড়ে ৬৫টিতে। এরই মধ্যে তরুণ চলচ্চিত্রনির্মাতা দারিউস মেহেরজুই নির্মাণ করেন দ্য কাউ (১৯৬৯)। যা ইরানের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে নতুন দিগন্তের উন্মোচন করে। পরবর্তী সময়ে চরম স্বৈরশাসনের মধ্যে মেহেরজুই দেশটির স্বাধীনতাকামী নির্মাতাদের কাছে মডেল হয়ে ওঠেন।

আব্বাসের চলচ্চিত্র পথচলা

অনেকটা মেহেরজুইয়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আব্বাস কিয়ারোস্তামির চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু। যদিও চলচ্চিত্র নির্মাণে আব্বাসের গল্পটা একটু অন্যরকম। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে তিনি ভর্তি হতে চাইলেন তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ফাইন আর্টস-এ; কিন্তু ভর্তি পরীক্ষায় পাশ করতে পারলেন না। অভাব-অনটনের কারণে আবার চেষ্টার সুযোগ না থাকায় আব্বাস নেমে পড়েন উপার্জনে। তিনি ট্রাফিক পুলিশ হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। একদিন বন্ধু আব্বাস কোহেনদারির মুদির দোকানে বসেছিলেন আব্বাস, বন্ধু তাকে তেহরানের তাজরেস ব্রিজ দেখতে যাওয়ার কথা বলেন। আব্বাস কেনো জানি রাজি হচ্ছিলেন না; পরে অনেক জোরাজুরিতে জানা গেলো, তার জুতা নেই। এই শুনে আব্বাস কোহেনদারি তাকে জুতা কিনে দেন। তারপর দু-বন্ধু মিলে যান তাজরেস ব্রিজে। ব্রিজ পার হয়ে সেদিন দুই বন্ধু ফারহাদ আসটারি পর্যন্ত গিয়েছিলেন; ওখানেই পরিচয় হয় মোহাকেক নামে একজনের সঙ্গে। কথায় কথায় আব্বাস জানতে পারেন তিনি ছবি আঁকা শেখান। আব্বাস তাকে আর্ট কলেজে ভর্তির ইচ্ছার কথা জানান এবং অনুরোধ করেন তাকে আর্ট শেখানোর। পরের বছর আব্বাস আর্ট স্কুলে পরীক্ষা দিয়ে ভর্তির সুযোগ পান। শুরু হয় আব্বাসের নতুন পথচলা।

পড়াশোনা শেষে আব্বাস বেশ কয়েকটা স্টুডিওতে পেইন্টার ও গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে কাজ শুরু করেন। সেখানে মূলত তিনি বইয়ের প্রচ্ছদ, পোস্টারের কাজ করতেন। একদিন তিনি ‘তাবইল ফিল্ম সেন্টার’-এ ঘুরতে যান। ওখানে তিনি বিজ্ঞাপন নির্মাণে আগ্রহ দেখালে, কর্তৃপক্ষ তাকে আইসোথার্মাল ওয়াটার-হিটার নিয়ে কিছু লিখে আনতে বলেন। সারারাত জেগে পরদিন ওয়াটার-হিটার নিয়ে একটি কবিতা লিখে আনেন আব্বাস। তিন দিন পর টিভির একটি বিজ্ঞাপনে নিজের সেই কবিতা শুনে তিনি অবাক হয়ে যান। এরপর সেখানে বিজ্ঞাপন নির্মাতা হিসেবে তিনি কাজ শুরু করেন।

তবে বিজ্ঞাপন নিয়ে আব্বাসকে খুব বেশিদিন পড়ে থাকতে হয়নি। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে সরকারের পক্ষ থেকে আব্বাসকে কানুনে (Institute for the Intellectual Development of Children and Young Adults) চলচ্চিত্র বিভাগ খোলার প্রস্তাব দেওয়া হয়। আব্বাস তাতে রাজি হন এবং এখান থেকে নির্মিত হয় তার প্রথম চলচ্চিত্র দ্য ব্রেড অ্যান্ড আলি (১৯৭০)। সেই থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত আব্বাস নির্মাণ করেন ১০টির মতো স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। এই চলচ্চিত্রগুলো ছিলো মূলত শিশু-কিশোরদের নিয়ে। শিশুদের সঙ্গে ও শিশুদের নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে আব্বাস সেসময় বেশ দক্ষতার পরিচয় দেন। এজন্য ‘সাকসেসফুল ইউজার অব চাইল্ড প্রোটাগনিস্ট’ হিসেবে আব্বাসের বিশেষ খ্যাতিও ছড়িয়ে পড়ে বিশ্ব চলচ্চিত্রে।

আব্বাসের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র দ্য রিপোর্ট (১৯৭৭), যা ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে ইসলামি বিপ্লবের সময় নিষিদ্ধ হয়। তাতে অবশ্য দমে যাননি আব্বাস। তবে সামান্য বিরতি দেন পূর্ণদৈর্ঘ্যে, পরপর কয়েকটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র করে ফেলেন। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে আবার পূর্ণদৈর্ঘ্যে ফিরে আসেন ফলো সিটিজেন নির্মাণের মাধ্যমে। অবশ্য নির্মাতা হিসেবে বিশ্ব চলচ্চিত্রে পরিচিতি পেতে তাকে ১৯৯০-এর দশক পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। এজন্য অবশ্য ফরাসি চলচ্চিত্র সমালোচকদের বিশেষ অবদান রয়েছে। মূলত বিশ্বখ্যাত ফরাসি পত্রিকা ‘কাইয়্যে দ্যু সিনেমা’ আব্বাসকে সর্বপ্রথম বিশ্ব চলচ্চিত্রে তুলে ধরে। সেজন্য ফরাসিদের প্রতি আব্বাসের কৃতজ্ঞতা বোধও ছিলো স্বতঃস্ফূর্ত। ফ্রান্স ছিলো তার দ্বিতীয় আবাসভূমি। সেখানে তিনি চলচ্চিত্র নিয়ে অনেক কাজও করেছেন। জীবনের শেষ নিঃশ্বাসও ত্যাগ করেছিলেন প্রিয় শহর প্যারিসেই।

জীবদ্দশায় আব্বাস কিয়ারোস্তামি প্রায় ১৫০টি বিজ্ঞাপনচিত্র এবং ৪০টির বেশি স্বল্পদৈর্ঘ্য ও পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। তার নির্মিত উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে দ্য এক্সপেরিয়েন্স (১৯৭৩), ক্লোজ আপ (১৯৯০), থ্রু দ্য অলিভ ট্রিজ (১৯৯৫), টেস্ট অব চেরি (১৯৯৭), দ্য উইন্ড উইল ক্যারি আস (১৯৯৯), এ বি সি আফ্রিকা (২০০১), টেন (২০০২), ফাইভ (২০০৩), ১০ অন টেন (২০০৪), শিরিন (২০০৮), সার্টিফাইড কপি (২০১০) প্রভৃতি।

আব্বাসের চলচ্চিত্রিক বৈশিষ্ট্য

ইরানে ১৯৬০-এর দশকে দারিউস মেহেরজুই, মাসুদ কিমিয়াই, মোহরাব শাহিদ সালেস প্রমুখ অগ্রগামীদের নেতৃত্বে যে নবতরঙ্গ ধারার আন্দোলন গড়ে উঠেছিলো, আব্বাস কিয়ারোস্তামি তার অন্যতম অংশীদার। এই নির্মাতাদের চলচ্চিত্রে বৈশিষ্ট্যগত বেশকিছু সাদৃশ্য লক্ষণীয়—কাব্যিক সংলাপ, রূপকধর্মী কাহিনি বর্ণনা ও বর্ণনাধর্মী গল্প কথনের রীতি; যা নির্মাণ করা হতো রাজনৈতিক ও দার্শনিক ইস্যু অবলম্বনে। তবে অনেক দিক দিয়ে আব্বাস তার ইরানি সহকর্মীদের থেকে আলাদা। তিনি অন্যদের মতো ডি ডব্লিউ গ্রিফিথের (মার্কিন নির্মাতা, যাকে চলচ্চিত্রের গতানুগতিক ব্যাকরণের জনক বলা হয়) বেঁধে দেওয়া গণ্ডির মধ্যে থাকেননি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আব্বাস চলচ্চিত্র-নির্মাণের মৌলিক নিয়মটাই ভেঙে ফেলেছেন। তিনি সবকিছু ব্যাখ্যা করতেন না। আপাতদৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পরিসমাপ্তি না টেনেই তিনি শেষ করতেন চলচ্চিত্র। তাই বিষয়গুলো দর্শকদের পারিপার্শ্বিক-ব্যক্তিগত বোঝাপড়া দিয়ে ব্যাখ্যা করে নিতে হয়।

আশা-আকাঙ্ক্ষা, কল্পনা ও দৃষ্টিভঙ্গির সম্মিলনে সমঝদারেরা শিল্পীর সৃষ্টিকে পূর্ণতা দেয়। তাই হয়তো আব্বাসের চলচ্চিত্র মানেই হুট করে শেষ হয়েও যেনো না-শেষ হওয়া। আব্বাস বলতেন, ‘আমার কাছে পূর্ণতার সংজ্ঞা হচ্ছে, দর্শক সিনেমায় কতটুকু অংশ নিতে পারল সেটা। সুতরাং ভাল সিনেমা সেটাই যেটা দর্শককে বন্দি করে রাখে না বরং তাকে নিজের সাথে জড়িয়ে নিতে পারে।’৩

আব্বাস বেশিরভাগ কাজই করতেন অপেশাদার অভিনেতাদের সঙ্গে। তাই সাধারণত পূর্ণাঙ্গ চিত্রনাট্য নিয়ে তিনি কাজ শুরু করতেন না। প্রথম কয়েক পৃষ্ঠায় গল্পের মূলভাব লিখে নিয়ে কাজ শুরু করতেন তিনি। বেশিরভাগ সংলাপ, অভিনয় কেমন হবে, সে বিষয়েও তিনি সিদ্ধান্ত নিতেন শুটিংয়ের একেবারে শেষ মুহূর্তে। কারণ এই উপায় অবলম্বন ছাড়া অপেশাদার অভিনেতাদের সঙ্গে কাজ করা তার জন্য সহজ ছিলো না। এর অবশ্য বেশকিছু সুবিধাও ছিলো। বিষয়টা আব্বাস ব্যাখ্যা করেন এভাবে—‘অপেশাদার অভিনেতা ব্যবহারের সুবিধা হলো, ছবিতে তারাই আমার চিত্রনাট্য ঠিক করে দেয়। আমি যেটা লিখি তা যদি তারা মুখে না-ই আনতে পারে বা ঠিক ভাবে বলতে না পারে তাহলে আমি ধরেই নিই, আমি যা লিখেছি তা ভুল। সঙ্গে সঙ্গে আমি চিত্রনাট্যে পরিবর্তন আনি।’৪

চিত্রনাট্য নিয়ে এ ধরনের পাগলামী যে কেবল আব্বাসই করতেন, বিষয়টা এমন নয়। প্রখ্যাত চলচ্চিত্রনির্মাতা জ্যঁ লুক গদার কিংবা মৃণাল সেনও চিত্রনাট্য না লিখেই চলচ্চিত্র নির্মাণ করতেন। এমনও হয়েছে, তাদের চিত্রনাট্য সম্পূর্ণ হয়েছে চলচ্চিত্র নির্মাণের পরে। তারা লোকেশনের ছবি তুলে এনে তার ভিত্তিতে পরিকল্পনা করে নির্মাণ করতেন চলচ্চিত্র। আবার অনেকেই চিত্রনাট্য নিয়ে ছিলেন একটু বেশিই যত্নবান। এদের মধ্যে আইজেনস্টাইন, আকিরা কুরোসাওয়া, সত্যজিৎ অন্যতম। চিত্রনাট্য ও চলচ্চিত্রের মধ্যে তথ্য ও প্রায়োগিক নির্দেশনার ঘাটতি কমাতে তারা চিত্রগ্রহণের আগে দৃশ্যের ছবি আঁকতেন; পরে দৃশ্য ধারণ করতেন সেই অনুযায়ী।

আব্বাস চাইতেন, চলচ্চিত্রের গল্পটা দর্শক শেষ করুক যে যার মতো করে। কিন্তু চলচ্চিত্রের দৈর্ঘ্য তো আর দর্শকের হাতে নেই। নির্মাতাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হয় কখন শুরু হবে, আর কখন শেষ হবে। এই এক পাক্ষিক বাধ্যবাধকতায় আব্বাস বিশ্বাস করতেন না। তাই তিনি চলচ্চিত্রগুলো এমনভাবে শেষ করতেন যেনো দৃশ্যের নয়, চিন্তার দৈর্ঘ্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। অর্থাৎ চলচ্চিত্র যেনো দর্শকমনে ভাবনার সঞ্চার করে। এর বদৌলতে দর্শক নিজের মতো করে চলচ্চিত্রের দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে-কমিয়ে নিতে পারে। এভাবে আব্বাস বরাবরই চলচ্চিত্রের ভৌতের চেয়ে চিন্তার দিকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তার ভাষায়,

সিনেমার শুরু আর শেষ আসলে আমাদের একধরনের স্বেচ্ছাচারিতা। ধরেন, এটা একটা নব্বই মিনিটের ফুটবল ম্যাচ। এর বেশিও না, এর কমও না। আমরাই ঠিক করে দিচ্ছি, দর্শক কতক্ষণ থাকবে। সিনেমার বেলায়ও তা-ই। কিন্তু পরিচালকের তো কিছু দায়বদ্ধতা থেকে থাকে। তাই তাকে গল্প শুরু আর শেষ করার একটা জায়গা বেছে নিতেই হয়।৫

ক্যামেরা ব্যবহারেও আব্বাসের চলচ্চিত্রে ভিন্নতা চোখে পড়ে। এই ভিন্নতা যেনো তার চলচ্চিত্রের প্রতি শটেই হাজির। ক্যামেরার এই বিচিত্র ব্যবহারের মধ্যে অন্যতম হলো স্থির দৃশ্য ধারণ; ফ্রেম ঠিক করে ক্যামেরা চালু করা, দৃশ্য ধারণ শেষে বন্ধ করা। এর একেকটা শট্ চলে দীর্ঘ সময় ধরে। এ রকম পাঁচটি শটে তিনি নির্মাণ করেছেন ৭২ মিনিটের ফাইভ চলচ্চিত্রটি। আবার এর একটু ভিন্ন চিত্রও মেলে। আব্বাস ক্যামেরা এমন জায়গায় স্থাপন করতেন, যেখান থেকে এক শটে বড়ো একটি অঞ্চলের দৃশ্য ধারণ করা যায়। এক্ষেত্রে দৃশ্য ধারণের জন্য প্রয়োজন পড়ে ক্যামেরা টিল্ট আপ, টিল্ট ডাউন আর প্যানিংয়ের। দূর থেকে এভাবে দৃশ্য ধারণের সময় কথোপকথন করতে দেখা না গেলেও কথা ঠিকই শুনতে পায় দর্শক। দৃশ্য ধারণের ক্ষেত্রে আব্বাসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, অনেক ক্ষেত্রেই, যিনি কথা বলেন শুধু তাকেই দেখানো হয়। আবার কখনো কখনো যিনি কথা বলছেন, তাকে দেখানো হয় না। এটা হয়তো নির্ভর করে অবজেক্টের গুরুত্বের ওপর।

গাড়ির বহুল ব্যবহার, আব্বাসের চলচ্চিত্রের আরেকটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। চলচ্চিত্রের কোনো চরিত্রকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নেওয়ার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময়ই তিনি গাড়ি ব্যবহার করতেন। গাড়ির প্রতি আব্বাসের এতো ভালোলাগার কারণ, তিনি এটিকে নিখাদ কোনো যানবাহন ভাবতে পারতেন না, ভাবতেন চলার পথে এক অকৃত্রিম বন্ধু হিসেবে। যে বন্ধুত্বে কেউ কারো ওপর আধিপত্য খাটাতে চায় না। একজনের প্রয়োজনে আরেকজন ছুটে আসে। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে দুজনে ঘুরে বেড়ায় শহরতলীর যানজট থেকে শুরু করে পাহাড়ি উঁচুনিচু রাস্তায়। দিনের পর দিন তারা এভাবে চলে কিন্তু কারো প্রতি কারো কোনো অভিযোগ নেই। তারা শুধু জানে একসঙ্গে চলতে।

আব্বাসের অধিকাংশ চলচ্চিত্রেই মুখ্য চরিত্রে থাকে পুরুষ। পুরুষের প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসা কিংবা নারীর প্রতি অবহেলা হয়তো এর কারণ নয়। আব্বাসের বাস্তব যে অভিজ্ঞতা, সেখানে কোনো কিছু ভাবতে গেলে কল্পনায় কেবল পুরুষই চলে আসে। নারীকে কেবল মা, প্রেমিকা হিসেবেও তিনি উপস্থাপন করতে চাইতেন না। সহিংসতা বা দীর্ঘমেয়াদী ভোগান্তির শিকার হিসেবেও নারীর ভূমিকা নাকি ভালো লাগতো না আব্বাসের। ‘নায়কোচিত’ চরিত্রেও নারীকে তার বাজে লাগতো; বিষয়টি আব্বাসের কাছে বাস্তবতা বিবর্জিত মনে হতো। ইরানি চলচ্চিত্রে নারীকে সবচেয়ে বেশি উপস্থাপন করা হয় সাজানোর বস্তু বা ভোগ্য পণ্য হিসেবে। অবশ্য এটা শুধু ইরান নয়, বিশ্ব চলচ্চিত্রেও নারীর এ ধরনের পরিবেশনার ব্যাপক প্রভাব। নারীদের এভাবে তুলে ধরায় দারুণ খারাপ লাগতো আব্বাসের। তিনি নারীদের মানুষ ভাবতেই ভালোবাসতেন।৬ তার চলচ্চিত্রে অল্পবিস্তর হলেও এই চিন্তার প্রতিফলন পাওয়া যায়।

অন্য শিল্পমাধ্যমগুলোর সঙ্গে চলচ্চিত্রের পার্থক্য এখানে যে, অন্যান্য ক্ষেত্রে রূপকল্প থাকলেও চলচ্চিত্র তার একটা বাস্তব রূপ তুলে ধরতে পারে পর্দায়। যেটা দর্শককে গল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে। এক্ষেত্রে আব্বাস তো এক ধাপ এগিয়ে দর্শককে আরো সক্রিয় করে তোলেন। তিনি দর্শককে তার চলচ্চিত্রের গল্প নিয়ে চিন্তা করতে বলেন, নতুন ব্যাখ্যা হাজির করার অধিকার দেন। কবিতার সঙ্গে চলচ্চিত্রের প্রসঙ্গ টেনে আব্বাস বলেন, ‘সিনেমা কবিতার মত হয়ে উঠতে পারে, কবিতার জটিল গুণগুলো অর্জন করতে পারে, এবং এমনকি কবিতার বিশাল বিত্ত-বৈভবের অংশীদার হতে পারে।’৭ আব্বাস চলচ্চিত্রকে অন্যান্য শিল্পের পথ অনুসরণ করতে, একই ধরনের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়ার কথা বলতেন। এক্ষেত্রে দর্শককে একটু ছাড় দেওয়ার ব্যাপারটি চলে আসে। কারণ চলচ্চিত্রের কাছ থেকে শুধু বিনোদন আশা করলে হয় না। কবিতা না বুঝলে কেউ সেটাকে বাজে কবিতা বলে সাব্যস্ত করে না। বরং সেটার সঙ্গেই বাস করতে শুরু করে। যখন কেউ গান শুনতে যায়, তখন তার কাছ থেকে কেউ গল্প শোনার আশা করে না। ঠিক একইভাবে, চলচ্চিত্র দেখতে গিয়ে শুধু বিনোদন, নারী শরীর, মারপিট বা অন্য কিছু প্রত্যাশা করা উচিত নয়। চলচ্চিত্রকে চলচ্চিত্রিক ভাষা দিয়ে বোঝার চেষ্টা করার আহ্বানও করেছেন আব্বাস।

দেশ-সমাজ-মানুষ আব্বাসের চলচ্চিত্রের কেন্দ্রে থেকেছে। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে মনজিল-রুদবার-এ ভূমিকম্পে ৪০ হাজার মানুষ নিহত হয়। তিনি এই ভূমিকম্প নিয়ে তিনটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। সবগুলো চলচ্চিত্র উত্তর ইরানের কোকের নামক একটি গ্রামকে কেন্দ্র করে। প্রথমে ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে হোয়ার ইজ দ্য ফ্রেন্ডস হোম; যেটা নির্মাণ হয় ভূমিকম্পের আগে। ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি ও মানুষের সংগ্রাম নিয়ে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ হয় অ্যান্ড লাইফ গোজ অন। সর্বশেষ ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে থ্রু দ্য অলিভ ট্রিজ করেন ভূমিকম্প পরবর্তী পুনর্বাসন নিয়ে। সমালোচকরা এই চলচ্চিত্র তিনটিকে কোকের ত্রয়ী হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তবে জীবন-মরণ-পরিবর্তন এবং সন্তান-সন্তুতি—এই থিমগুলো দিয়ে আব্বাস তিনটি চলচ্চিত্রকে যুক্ত করেছেন। তার মতে, এই শেষ দুটো চলচ্চিত্র আর টেস্ট অব চেরি (১৯৯৭) একসঙ্গে একটি ত্রয়ী হতে পারে। এই তিনটি চলচ্চিত্রের একটি সাধারণ থিম হচ্ছে জীবন অমূল্য।৮

মিশ্র শিল্পমাধ্যম চলচ্চিত্রে সঙ্গীতকে খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়। কিন্তু আব্বাস তার চলচ্চিত্রে খুব কমই সঙ্গীতের ব্যবহার করেছেন। টেস্ট অব চেরির শেষে খানিকটা আবহসঙ্গীতের ব্যবহার ছাড়া তিনি আর কোনো সঙ্গীতের ব্যবহার করেননি। চলচ্চিত্রটির আবেদন এতে ক্ষুণ্ন হয়েছে, তা হয়তো বলা যাবে না। এর মধ্য দিয়ে তিনি মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রের স্বাতন্ত্র্য বা শক্তির কথাই হয়তো বলার চেষ্টা করেছেন।

টেস্ট অব চেরি, মৃত্যু মানেই কি হেরে যাওয়া!

মধ্যবয়সি ইরানি বাদি। তেহরান শহরের আশেপাশে গাড়ি চালিয়ে ঘুরছেন। জানালা দিয়ে পথচারীদের দেখছেন, মনে হয় খুঁজছেন কিছু একটা। আবার কখনো রাস্তায় শ্রমিকদের দেখে গাড়ির গতিও কমাচ্ছেন। শ্রমিকরা জানালার কাছে জড়ো হয়, জানতে চায় কাজের লোক লাগবে কি না। কিন্তু বাদি কিছু বলেন না, স্থির হয়ে মানুষকে পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি কাকে যেনো খুঁজছেন। এভাবেই খুঁজতে খুঁজতে হাট-বাজার পার হয়ে ফাঁকা মাঠে এক টেলিফোন বুথে একজনকে পান বাদি; জানতে চান, তার রিয়েল লাগবে কি না। লোকটি জানান, রিয়েল-এর প্রয়োজন তার আছে, তাই বলে তিনি অপরিচিত কারো কাছ থেকে সেটা নেবেন না। এমনকি তিনি বাদির গাড়িতে উঠতেও অপারগতা জানান।

এরপর গাড়ি আবার চলতে শুরু করে। এবার দেখা হয়, পলিথিন কুড়ায় এমন একজনের সঙ্গে। বাদি তাকেও একই প্রশ্ন করেন। তিনি অবশ্য টাকার প্রয়োজনের কথা জানান। কিন্তু বাপ-দাদার কাগজ কুড়ানো পেশা ছেড়ে বাদির সঙ্গে যেতে রাজি হন না তিনি। গাড়ি আবারও চলতে থাকে। এবার দেখা হয়, কুর্দি এক সৈনিকের সঙ্গে। বাদি তাকে গাড়িতে তুলে নেন। তিনি সৈনিককে টাকার বিনিময়ে একটা কাজ করার কথা বলেন। সৈনিকও রাজি হন। কথা বলতে বলতে বাদির গাড়ি একটা ফাঁকা জায়গায় এসে থামে। বাদি ওই সৈনিককে রাস্তার পাশের কবর দেখিয়ে বলেন, আত্মহত্যার জন্য আমি আজ রাতে ঘুমের ওষুধ খেয়ে এখানে শুয়ে থাকবো। তোমার কাজ হবে, আগামীকাল ভোর ছয়টায় এসে ‘মি. বাদি’ বলে দুইবার ডাক দেওয়া। আমি সাড়া না দিলে তুমি মাটি চাপা দিয়ে চলে যাবে। কাজটি করার জন্য তুমি ২০ লাখ রিয়েল পাবে। যার অর্ধেকটা তুমি এখন নিয়ে যাও। বাকিটা আগামীকাল কাজ শেষে গাড়ি থেকে নিয়ে নিও। অবাক হয়ে বাদির এই প্রস্তাব শোনেন সৈনিক এবং সুযোগ বুঝে দৌঁড়ে পালান।

চতুর্থ ব্যক্তি হিসেবে যার সঙ্গে বাদির কথা হয়, তিনি ইরানি মাদ্রাসায় পড়া আফগান। ইসলাম ধর্মে আত্মহত্যা নিষেধ, তিনি বাদিকে এ কথা বোঝানোর চেষ্টা করেন। তাতে অবশ্য কাজ হয় না। সর্বশেষ বাদির কথা হয়, বাগদি নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের সঙ্গে। এই অধ্যাপকও তাকে আত্মহত্যা করতে নিরুৎসাহিত করেন। একই সঙ্গে তিনি তার জীবনের কথা বলেন। একবার দাম্পত্য কলহে দিশেহারা হয়ে বাগদি আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেন। আত্মহত্যা করার সময় কৌতূহলবশত একটি চেরি ফল খেয়ে ফেলেন তিনি। এর স্বাদ পাওয়ার পর বাগদি আত্মহত্যা করার কথা ভুলে যান। এটা শোনার পরও মন পরিবর্তন হয় না বাদির। এ সময় অধ্যাপক তাকে সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তার পরও বাদি অনেক সময় ধরে সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন। গভীর রাতে ঘুমের ওষুধ খেয়ে কবরে গিয়ে শুয়ে পড়েন তিনি। তখনই বিদ্যুৎ চমকাতে শুরু করে। বাদি কবরে শুয়ে আকাশ দেখতে থাকেন। চলচ্চিত্র শেষ হয় ভোরের দৃশ্য দিয়ে। দেখা যায়, ভোরের সেই বিস্তীর্ণ পাহাড়ি এলাকা।

টেস্ট অব চেরি দেখতে দেখতে এর নাম নিয়ে ভাবনা হয়। বিভিন্ন রকম চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খায়। মনে আসে নানা কথা। প্রথম দিকে মনে হচ্ছিলো চেরি ফল হয়তো মৃত্যুর প্রতীক। বাদির আচরণে মনে হয়েছে, মৃত্যুটাই চেরি ফল। তিনি এর স্বাদ পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছেন। সারাদিন গাড়ি চালিয়ে খুঁজে চলেছেন, এমন কাউকে যে তাকে এই সুখ পেতে সাহায্য করতে পারে। পছন্দমতো স্থানে তিনি নিজ হাতে কবর খুঁড়েও রেখেছেন; সেখানে মরতেও চান তার পছন্দমতো উপায়ে। বাদির তো নিজের জীবনের ওপর পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। বাদি তার জীবন নিয়ে যেকোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। তিনি হয়তো চান জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে মৃত্যুর স্বাদ নিতে। মৃত্যুই হয়তো তার কাছে চেরির মতো সুমিষ্ট।

কিন্তু যখন অধ্যাপকের জীবনের গল্প শুনি, তখন আবার অন্য রকম মনে হয়; চেরি ফলকে জীবনের প্রতীক মনে হয়। হাজার সমস্যার প্রতিকূলে এগিয়ে চলার নামই জীবন। কোনো না কোনোভাবে সেই জীবনকে উপভোগ করেই বেঁচে থাকতে হবে। একবার যদি তুমি জীবনকে উপভোগ করতে পারো, এর মর্ম বুঝতে পারো, এটাকে ভালো লাগাতে পারো; তাহলে সামান্য আনন্দের জন্যও বেঁচে থাকা যায়। তখন বাড়তি কোনো লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, স্বপ্ন ছাড়াও জীবন উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারে। জীবনের মানেটা, আনন্দটা যদি একবার বোঝা যায়, তাহলে কেউ আর আত্মহত্যা করতে চাইবে না।

আবার উল্টো কথাও ভাবি—মৃত্যুও তো উপভোগ্য হতে পারে। জীবনের জন্য, জীবনের এই যে এতো বিশাল আয়োজন, তার বিপরীতে কেবলই একটি শব্দ—মৃত্যু। যার কোনো বিকল্প নেই; যাকে ছুঁয়ে দিলে আর জীবনে ফিরে আসা যায় না। তাই এতো আয়োজন, এতো টান, এতো মায়া ছেড়ে তো কারো মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়ার সাধ হতেই পারে। তখন তার কাছে অনেক বেশি আনন্দময় হয়ে উঠতে পারে মৃত্যুটাই। এ কারণে অনেকে হয়তো বেছেও নেন স্বেচ্ছামৃত্যু। সমাজ তাকে ভীতু, পলায়নকারী হিসেবে আখ্যা দেয়। অনেকে বলে, তিনি হেরে গেলেন। কিন্তু মৃত্যু মানে কি কেবলই হেরে যাওয়া!

মৃত্যু-ভেলকিবাজির আড়ালে নিয়ম-রাষ্ট্র

সুদর্শন এক যুবককে দেখে বাদি গাড়ি থামান। যুবককে তার গাড়িতে উঠতে বলেন এবং রিয়েল লাগবে কি না জানতে চান। যুবক তার কথায় মনোযোগ না দিলেও বাদি তাকে বারবার ডাকতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত যুবক চলে যান। নিরাশ বাদি সামনে গাড়ি বাড়ান। খানিক গিয়েই তিনি দেখা পান আরেক যুবকের। আলাপের শুরুতে বাদি তার পোশাকের প্রশংসা করেন; বিবাহিত কি না জানতে চান। যুবকটি অবিবাহিত শুনে তিনি জানতে চান, তার রিয়েলের প্রয়োজন আছে কি না। যুবক জানান, আছে। তখন বাদি তাকে একটি বিশেষ কাজের কথা বলেন। যেটা করলে তিনি অল্প সময়েই অনেক রিয়েল পেতে পারেন। কিন্তু ওই যুবকও এই না বলা বিশেষ কাজটি করতে রাজি হন না। বাদি আবারও গাড়ি নিয়ে এগিয়ে যান। এবার দেখা হয়, এক সৈনিকের সঙ্গে। বাদি গাড়ি থামিয়ে তাকে তুলে নেন। সৈনিকের কাছে বাদি তার পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে চান। তিনি তার কাজের জায়গায় নেমে যেতে চান, কিন্তু বাদি তাকে নিয়ে অন্য জায়গায় রওনা হন।

বাদি যাদের কাছে সাহায্য চান তাদের মধ্যে বাগদি বাদে সবাই বয়সে তরুণ ও সুদর্শন। তাতে মনে হয়, বাদি এমন কাউকে খুঁজছেন যার সাহস ও শক্তি আছে। কিন্তু সুদর্শনের সঙ্গে সাহসিকতার তো কোনো সম্পর্ক নেই। তাহলে বাদি কেনো শুধু তরুণ, সুদর্শন ব্যক্তিদের কাছেই সাহায্য চাইলেন? কোনো বিশেষ দুর্বলতার কারণেই কি বাদির এই আচরণ! এই নিয়ে অবশ্য আব্বাসকে ভিন্ন এক প্রশ্নের মুখেও পড়তে হয়। ইরানি চলচ্চিত্রের আরেক প্রখ্যাত নির্মাতা শাহিন পারহামি এক সাক্ষাৎকারে আব্বাসের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, ‘কেউ একজন আপনার টেস্ট অব চেরির শুরুর দৃশ্যটাতে যদি সমকামিতার কিছু পায়, আপনি কিভাবে নিবেন?’ জবাবে কিয়ারোস্তামি বলেছিলেন, ‘আমি জানি, এ ছবিকে এরকম দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা হবে। যে কেউ তার মতো করে আমার ছবিকে পাঠ করুক। এটা আমি চাই।’৯ ইরানে খুব কঠোরভাবে পর্দা প্রথা মানা হয়। যে কেউ চাইলেও বিপরীত লিঙ্গের কারো সঙ্গে কথা বলা বা সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে না। মানুষের স্বাভাবিক যৌন আকাক্ঙ্ক্ষা, সেটা বিপরীত লিঙ্গের কারো মাধ্যমে পাওয়া সহজ নয় সেখানে। কিন্তু সমলিঙ্গের কারো সঙ্গে কথা বলতে কোনো বাধা নেই। সে কারণেই হয়তো ইরানের মানুষ বাধ্য হয়ে আকৃষ্ট হন সমলিঙ্গের প্রতি। ঘটনা পরম্পরায় এমন ব্যাখ্যা হয়তো অমূলক নয়।

আরেকটি বিষয় চলচ্চিত্র দেখার সময় মাথায় বারবার ঘুরপাক খায়। বাদি তার আত্মহত্যায় সাহায্য করতে পাঁচ জন ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলেন। তাদের প্রথম চার জনের কেউই কিন্তু বাদির কাছ থেকে টাকা নিয়ে তাকে সাহায্য করতে চান না। যদিও তাদের সবার আর্থিক অবস্থা খারাপ। কিন্তু তারা কোনো মানুষের আত্মহত্যায় সাহায্য করে টাকা নিতে চান না। একমাত্র অধ্যাপক বাগদিই রাজি হন কাজটা করতে। তিনিও প্রথমে রাজি ছিলেন না। বাদিকে তিনি নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টাও করেন—জীবন কতো সুন্দর, আনন্দময় ইত্যাদি। কিন্তু বাদি তার সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন। শেষ পর্যায়ে এসে বাগদি অ্যানিমিয়ায় আক্রান্ত ছেলের চিকিৎসার টাকা জোগান দিতে রাজি হন।

সাধারণ অবস্থায় মানুষ চায় না অন্যের ক্ষতি কিংবা কোনো অপরাধ করতে। বাগদিও হয়তো এর বাইরে নন। কিন্তু ছেলের চিকিৎসার জন্য বাদিকে আত্মহত্যায় সাহায্য করতে রাজি হন বাগদি। রাষ্ট্র জনগণের দায়িত্ব নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সাধারণের ঘাড়ে সর্বদাই খড়গ উঁচিয়ে থাকে। কিন্তু বাগদির সন্তানের চিকিৎসার ভার রাষ্ট্র নেয় না। রাষ্ট্রের খবরদারি আর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দায় আড়ালেই থেকে যায়। তাই হয়তো তীব্র অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাদিকে আত্মহত্যায় সাহায্য করতে বাধ্য হয় বাগদি। এ রকম অনেক বাগদিকেই হয়তো অনিচ্ছা, যন্ত্রণা নিয়েই এই ঘরানার নানা ‘অপরাধমূলক’ কাজে হাত দিতে হয়। যে কথাও হয়তো আড়ালেই থেকে যায়।

মৃত্যু বনাম ‘নিয়ন্ত্রণের’ স্বাধীনতা

মানুষ যখন নিজেই নিজের মৃত্যু ঘটায়, তখন তাকে বলে আত্মহত্যা। বিভিন্ন কারণে মানুষ আত্মহত্যা করে থাকে—সম্মান রক্ষার্থে, নানা চাপে, হতাশায় পড়ে। অনেক সময় আত্মহত্যা করতে চেয়েও অনেকে শারীরিক অক্ষমতা, সাহসের অভাবে অন্যের সাহায্য নিয়ে থাকে। এই ঘরানার আত্মহত্যাকে বলে ইউথানসিয়া। টেস্ট অব চেরিতে বাদি যেভাবে আত্মহত্যা করতে চান, তার সঙ্গে ইউথানসিয়ার অনেকটাই মিল রয়েছে। বাদি ঘুমের ওষুধ খেয়ে নিজেই তার খোঁড়া কবরে শুয়ে থাকবেন। আত্মহত্যায় সহায়তাকারীর কাজ হবে ভোরবেলা এসে বাদিকে দুইবার ডাক দেওয়া। বাদি উত্তর দিলে তাকে কবর থেকে টেনে তুলবেন, না দিলে বাদির উপর ২০ কোদাল মাটি দিয়ে গাড়িতে রাখা টাকা নিয়ে চলে যাবেন।

তবে বাদি ঠিক কী কারণে আত্মহত্যা করতে চান তার উল্লেখ চলচ্চিত্রে নেই। তবে ফ্রয়েডের মতে, ‘মানুষের মধ্যে একটি শক্তি তাকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়, আরেকটি তাকে ধ্বংস করে ফেলতে চায়। এই ধ্বংসের শক্তির জন্যই মানুষ আত্মহত্যা করে। আত্মহত্যাকারীর মধ্যে হত্যার কামনা, নিহত হওয়ার কামনা ও মৃত্যুর কামনা লক্ষ করা যায়।’১০ মানুষের মধ্যে যে শক্তিটি তাকে বাঁচিয়ে রাখতে চায় চলচ্চিত্রের এক ঘণ্টা চার মিনিটে তার বর্ণনা পাওয়া যায় মি. বাগদির ভাষ্যে। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে তিনি সবেমাত্র বিয়ে করেছেন। দাম্পত্য কলহে দিশেহারা হয়ে একদিন ভোরে বাগদি আত্মহত্যার জন্য দড়ি নিয়ে বাসা থেকে বের হন। তারপর একটি চেরিগাছে উঠেন। সেখানে তিনি হাতের নীচে নরম কিছু একটা অনুভব করেন; দেখেন চেরি ফল। কৌতূহলবশত খেয়ে ফেলেন একটি চেরি। তারপর আরেকটি, এভাবে সুমিষ্ট সেই চেরি খেতে খেতে সকাল হয়। স্কুলগামী বাচ্চারা আসে চেরিগাছের নীচে, তারা তাকে গাছটি ঝাঁকিয়ে দিতে বলে। তিনি ঝাঁকিয়ে দেন। বৃষ্টির মতো চেরি পড়ে, বাচ্চারা পেয়ে খুশি হয়। অধ্যাপকের মনে হয়, শুধু চেরি ফল খাওয়ার জন্য হলেও পৃথিবীতে বাঁচা যায়। এরপর স্ত্রীর জন্য কিছু চেরি নিয়ে তিনি বাসায় ফেরেন। ভুলে যান আত্মহত্যার কথা। চেরি খাওয়ার এই যে ইচ্ছা, এটাই হয়তোই সেই শক্তি যা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে।

এদিকে ব্যক্তি স্বাধীনতার ধুয়াতুলে কেউ কেউ ব্যক্তি-জীবনের অনেক কিছুকে জায়েজ করার কথা বলে। তাদের মতে, আমার জীবনটা যেহেতু আমার, সেহেতু আমার জীবনের ব্যাপারে যেকোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাও আমার আছে। এ রকম পরিপ্রেক্ষিতে টেস্ট অব চেরির এক ঘণ্টা ২০ মিনিটে বাদির উদ্দেশে বলা বাগদির কথাগুলো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বাগদি বলেন, আত্মহত্যা করলে ভোরের সুন্দর আকাশ, গোধূলির লাল-হলুদ সূর্য, রাতের পূর্ণ চাঁদ-তারা—এসবের কিছুই চোখ মেলে দেখতে পারবে না। গ্রীষ্ম, শীত, শরৎ ও বসন্ত—প্রতিটি ঋতুতে বিভিন্ন রকমের ফল ও তার স্বাদ নেওয়াও সম্ভব হবে না। সৃষ্টিকর্তা তার সৃষ্টির জন্য এতো কিছু করে রেখেছেন। বাদির পক্ষে হয়তো এগুলো অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

কিন্তু এই সবকিছু উপেক্ষা করে বাদি যখন আত্মহত্যা করতে চান, তখন এর পিছনের কারণ অনুসন্ধানের প্রয়োজন পড়ে। কারণ কেউই এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে যেতে চায় না। কিন্তু কারো ক্ষেত্রে এর ব্যত্যয় তো ঘটতেই পারে। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র তাদেরকে হয়তো এমন এক পরিস্থিতিতে ফেলে, যখন জীবন হয়ে ওঠে যন্ত্রণাময়, অর্থহীন। তখন হয়তো এই যন্ত্রণাময় জীবন থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হয়ে ওঠে মৃত্যু। তাই কেউ যখন আত্মহত্যাকে ব্যক্তি স্বাধীনতা বলে, তখন তার সঙ্গে একমত হওয়া যায় না। কারণ বাদির এই মৃত্যুর জন্য পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র যে ভূমিকা পালন করেছে, তা অন্তরালেই থেকে যায়। অর্থাৎ ব্যক্তি-বাদির আত্মহত্যার যে ইচ্ছেশক্তি তা নিয়ন্ত্রণ করে অন্য কেউ।

আত্মহত্যা সংক্রান্ত হওয়ায় চলচ্চিত্রটি মুক্তি দিতে ইরানের সেন্সর বোর্ড অপরাগতা প্রকাশ করলে আব্বাস তাদেরকে বোঝাতে সক্ষম হন, টেস্ট অব চেরির মূল বিষয়বস্তু মোটেই আত্মহত্যা নয়। তার ভাষায়—

কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলার পর তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই ছবির বিষয় আত্মহত্যা নয়। বরং জীবনে আমাদের প্রত্যেকের পছন্দমত সিদ্ধান্ত নেওয়ার যে সুযোগ—তা নিয়েই এই ছবি। আমাদের সবার সামনে একটা দরজা আছে, যা আমরা চাইলেই খুলতে পারি। তারপরও আমরা থেকে যাই। এই যে সুযোগ করে দেওয়া—আমার কাছে এটাকে সৃষ্টিকর্তার দয়া বলেই মনে হয়। সৃষ্টিকর্তা দয়ালু বলেই তিনি আমাদের হাতে এত বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছেন।১১

অবশেষে সেন্সর বোর্ডের কাছ থেকে সে যাত্রায় টেস্ট অব চেরিকে মুক্ত করতে সক্ষম হন আব্বাস। এ বিষয়ে তাকে নাকি এক রোমান দার্শনিকের একটি উক্তি বেশ সাহায্য করেছিলো—‘আত্মহননের সুযোগ না থাকলে আমি অনেক আগেই নিজেকে মেরে ফেলতাম।’ তবে ঘটনা যেটাই হোক চলচ্চিত্রটি নিয়ে আব্বাসের বক্তব্য হলো—‘ছবিতে বেঁচে থাকার সম্ভাবনার কথাই বলা হয়েছে। জীবন যে আমাদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয় নাই, এটাই আমার ছবির বক্তব্য।’১২

মৃত্যুর মাঝে জীবনের জয়গান

অনেক ক্ষেত্রেই মানুষের আগ্রহ থাকে নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি। বাদিকে আত্মহত্যায় সাহায্য করতে কারো কোনো বাধা না থাকলেও সমাজ-রাষ্ট্র-ধর্মের ভয়ে তাকে সাহায্য করতে সবাই অপারগতা জানায়। কিন্তু বাগদির মতো কেউ না কেউ ঠিকই সেদিকে পা বাড়ান। পরিণাম না ভেবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন জীবন সংহারে সাহায্য করার জন্যও। সে যাই হোক, বাগদি যখন আত্মহত্যায় সাহায্য করতে রাজি হন, তখন কিন্তু বাদির চোখে-মুখে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ভেসে ওঠে। তিনি দীর্ঘশ্বাস নেন। পাগলের মতো গাড়ি চালাতে থাকেন; খানিক পরে বাগদির খোঁজে আবারও তার কর্মস্থলে ছুটে যান। বাগদির জন্য বাইরে অপেক্ষা করার সময় বাদি পাহাড়ের ঢালে গড়ে ওঠা শহর, পাখির উড়াউড়ি মনোযোগ দিয়ে দেখেন। বাগদির সঙ্গে দেখা করে বাদি বারবার বোঝানোর চেষ্টা করেন, কবর দেওয়ার আগে তাকে দুইবার ডেকে, কাঁধে ধাক্কা দিয়ে মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে তিনি যেনো তাকে মাটি দেন। বাদির এই কথাগুলোও বাগদির সময় দিয়ে শোনার সুযোগ হয় না। তাই বাদির মন অতৃপ্ত। যেনো অনেক কথাই বাগদির কাছ থেকে প্রত্যাশা করেছিলেন তিনি।

সব সন্দেহ দূর করে বাগদি যখন নিশ্চিত করেন সত্যিই তিনি মাটি চাপা দিতে আসবেন, তখন বাদির মন যেনো আরো বিষাদময় হয়ে ওঠে। বেঞ্চে বসে যেনো শেষবারের মতো তিনি গোধূলি বেলা, উড়ে যাওয়া পাখির দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। তখন কেনো জানি মনে হয়, বাদি হয়তো সিদ্ধান্ত বদলাবেন। কিন্তু বদলান না। রবীন্দ্রনাথের মতো তার মনও হয়তো কেবলই বলে চলে—‘পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শ্মশান দেখা দিয়াছে—এবং নদীপ্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার।’১৩

বাদি হয়তো মরে গেছেন। কিন্তু তার মানে এই নয়, আব্বাস মৃত্যুর জয়গান গাইলেন। কারণ মানুষ যখন মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে, তখন মৃত্যুর নেশা বা পরিস্থিতি তাকে পেয়ে বসে। বাদি হয়তো তেমন কোনো পরিস্থিতির মধ্যে চলে গেছেন, যার জন্য তিনি নিজের অজান্তেই বাঁচার আকুতি নিয়ে বাগদির কাছে ছুটে যান। কিন্তু ওই মৃত্যু-ঘোর বা পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠা হয়তো তার পক্ষে সম্ভব হয় না। এ রকম হয়তো অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। কিন্তু চেষ্টাটুকু অব্যাহত থাকে।

চলচ্চিত্রের ৫৬ মিনিট; বিকাল তখন সন্ধ্যামুখী। সব সম্ভাবনাই প্রায় শেষের দিকে। বাদির আত্মহত্যা করার জন্য বাকি শুধু একটি রাত। কিন্তু বাদি এখনো এমন কাউকে খুঁজে পাননি, যিনি তার কবরে মাটি দেবেন। ক্লান্ত ও হতাশ বাদির গাড়ি এসে থামে এক সিমেন্ট কারখানার সামনে। কারখানায় ড্রেজার দিয়ে মাটি তুলে ফেলা হচ্ছে গর্তের ভিতরে। বাদি দাঁড়িয়ে উপর থেকে মাটি ফেলা দেখেন। এই সময় মাটির ছায়া তার ছায়াকে গ্রাস করে। বাদি খানিকটা তটস্থ হয়ে সেখান থেকে সরে দাঁড়ান। সেখানেও উপর থেকে পড়া আরেকটি মাটির ছায়া পড়ে বাদির ছায়ার উপর। তিনি এবার ভয় পেয়ে ওখান থেকে আরো দূরে সরে মাটি থেকে পাথর আলাদা করার ছাঁকনির কাছে গিয়ে দাঁড়ান। এখানে সরাসরি মাটি পড়তে থাকে বাদির ছায়ার উপর। ধুলোয় চারিদিক অন্ধকার হয়ে মিলিয়ে যায় তার ছায়া। এবারে বাদি আরো ভয় পেয়ে খানিকটা দূরে সরে যান। বিধ্বস্ত বাদি ইট-সিমেন্ট-সুড়কির গর্জনের পাশে একা বসে ঝিমুতে থাকেন। সিমেন্ট কারখানার এক কর্মীর ডাকে তার চেতনা ফেরে। কর্মী তাকে রাস্তা থেকে গাড়ি সরাতে বলেন। বাদি তার দিকে এমনভাবে তাকান, যেনো তিনি কিছুই শুনতে বা দেখতে পারছেন না।

বাদির এই উদাসীনতা কি তার কবরে মাটি দেওয়ার মতো কাউকে খুঁজে না পাওয়ার, নাকি মৃত্যুর পর তার সবকিছু মাটির নীচে ঢাকা পড়ে যাবে এই চিন্তায়? যে মানুষটা আর কয়েক ঘণ্টা পরেই আত্মহত্যা করবেন, পরদিন সকালেই যার উপর মাটি চাপা দেওয়া হবে। সেই বাদি নিজের ছায়ার উপর মাটির ছায়া সহ্য করতে পারেন না! তিনি কি মরতে চান, মরার মতো সাহস কি তার আছে! জীবনের বিপরীতে বাদি যদি মৃত্যুই চান, তাহলে কেনো তার এই ভয়?

আত্মহত্যার জন্য লোক খুঁজতে গিয়ে বাদি কি মৃত্যুর নিষ্ঠুর, বিবর্ণ, অন্ধকার জগতকে দেখে ফেলেছেন? এর ফলে কি বাদির জীবনের প্রতি ভালোবাসা তৈরি হয়েছে? তার পরও বাদি আত্মহত্যা করতে চান, তবে শেষ সময়ে কেনো জানি তার সংশয় বেড়ে যায়। বাদির সন্দেহ হয়, ঘুমের ওষুধ খেলেও তিনি মরবেন না। তাই হয়তো বাদি এক ঘণ্টা ২৩ মিনিটে বাগদিকে বলেন, আপনি যাওয়ার সময় দুইটা পাথর নিয়ে যাবেন, আমাকে মারার জন্য। আমার মনে হচ্ছে, আমি হয়তো মরবো না, শুধু ঘুমিয়ে থাকবো। আপনি আমার কাঁধ ঝাঁকিয়ে দেখবেন, সম্ভবত আমি বেঁচে থাকবো।

উঁচুনিচু মেঠোপথে বয় জীবনতরী

শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আব্বাস একটি দারুণ কৌশল ব্যবহার করেন। যেটাকে বলা হয় ‘প্রেজেন্স উইদাউট প্রেজেন্স’। এই কৌশলে এমন একটি চরিত্র তৈরি করা হয়, যাকে দর্শক দেখতে পায় না, কেবল তার কণ্ঠস্বর শুনতে পায়।১৪ এমন দৃশ্য টেস্ট অব চেরিতেও দেখা যায়, ঠিক ফ্রেমের বাইরে আরেকজন থাকে, যার কথা কেবল দর্শক শুনতে পায়, তাকে দেখা যায় না। এই কৌশলের ফলে চলচ্চিত্রের ফ্রেমের বাইরেও আলাদা একটা জগৎ তৈরি করেন আব্বাস। যেটা অধিকাংশ সময় তিনি গাড়ির মধ্যেই করেন। এ কারণেই হয়তো টেস্ট অব চেরির একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে গাড়ি।

বাদির কোনো বন্ধু-বান্ধব, পরিবার-পরিজন নেই। কেবল আছে ওই গাড়িটি। চলচ্চিত্রজুড়ে বাদি যেখানেই যান না কেনো, গাড়িটা সঙ্গে করে নিয়ে যান। বাদি তার কবরে মাটি দেওয়ার লোক খুঁজতেও যান গাড়ি নিয়ে, লোকদের সঙ্গে কথা বলেন গাড়ির ভেতর থেকেই। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বাদি গাড়ি থেকে বের হন না। বাদির একমাত্র সঙ্গী এই গাড়িই যেনো তার একাকী জীবনকে গতিশীল করে রেখেছে; অসহায় জীবনে সামান্য হলেও বৈচিত্র্য এনেছে। যদিও বাদি জীবন ছেড়ে চলে যেতে চান মৃত্যুর কাছে। কিন্তু আব্বাস হয়তো এই গাড়িটাকে দেখাচ্ছেন জীবনের গতি হিসেবে। তবে এই গতিই আবার বাদিকে নিয়ে যায় মৃত্যুর দিকে। একটা নির্মম বৈপরীত্য! একদিকে জীবনের এগিয়ে চলা, বিপরীতে সেই এগিয়ে চলার শেষটা মৃত্যু। জীবন কি তাহলে এমনই! মানুষ কি তাহলে এভাবেই জীবনের মধ্য দিয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়?

জীবনে হাজার প্রতিকূলতা থাকে, সেই প্রতিকূলতা ঘুরেফিরে আসে। বাদিকে নিয়ে গাড়িটা কখনো চলে শহরের কোলাহলপূর্ণ এলাকায়; আবার কখনো উঁচুনিচু পাহাড়ী পথ ধরে। আবার কখনোবা শিল্প এলাকার ইট-কাঠ-সুড়কির রাস্তা দিয়ে। এই গাড়িটার গতি পথের বৈচিত্রই কি জীবন! কখনো কোলাহল; কখনো শান্ত; কখনো ভালো; কখনো খারাপ; কখনো হাসি; কখনো কান্না। তার মানে কি মানুষের লক্ষ্য কোনো একটা জায়গায় পৌঁছানো, যে গন্তব্যের কথা হয়তো মানুষ নিজেও জানে না; কিন্তু যেতে হয়!

লেখক : তাসনিয়া মিন্নি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী।

tasniyaminnimcj@gmail.com

তথ্যসূত্র

১. রফিক, মনিস (২০০৯ : ১৩); ক্যামেরার পেছনের সারথি; রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা।

২. https://en.wikipedia.org/wiki/Iran; retrieved on 31.10.16

৩. http://sangskriti.com/abbas-kiarostami/; retrieved on 01.10.2016

৪. http://sangskriti.com/abbas-kiarostami/; retrieved on 01.10.2016

৫. http:/ww/w.prothom-alo.com/entertainment/article/908443/; retrieved on 09.10.2016

৬. http://sangskriti.com/abbas-kiarostami/; retrieved on 01.10.2016

৭. http://sangskriti.com/abbas-kiarostami/; retrieved on 01.10.2016

৮. https://goo.gl/BaIItt; retrieved on 29.11.16

৯. http:/ww/w.dainikpurbokone.net/15220/; retrieved on 03.09.2016

১০. http:/ww/w.ntvbd.com/health/49495; retrieved on 03.09.2016

১১. https://goo.gl/vVR6rk; retrieved on 05.11.2016

১২. https://goo.gl/9h6FCT; retrieved on 05.11.2016

১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৯৯৯ : ১৯); ‘পোস্টমাস্টার’; গল্পগুচ্ছ; মৌ প্রকাশনী, ঢাকা।

১৪. https://goo.gl/bs2ZvR; retrieved on 10.10.2016

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন