রোকন রাকিব

প্রকাশিত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ১২:০০ মিনিট

অন্যকে জানাতে পারেন:

সেলুলয়েডিয় জাতীয়তাবাদের ‘নতুন’ পাঠ

রোকন রাকিব

খুব পুরনো নয়, মাত্র তিনশো বছর আগের কথা। ধর্ম আর নেতাকে বাদ দিয়ে মানুষ আনুগত্য দিলো জাতিতে। নৃতত্ত্ব, ধর্ম, ভাষাসহ নানান আদর্শিক কারণে এ কৃত্রিম পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। আবার পরিস্থিতির পরম্পরায় জাতিগুলো তাদের আত্মপরিচয় নিয়ে হাজির হয়। এ পরিচয় অনেক ক্ষেত্রে জাতিতে জাতিতে তৈরি করে দ্বন্দ্ব। কখনো কখনো তা নিজেদের মধ্যেও ঘটে। সবমিলিয়ে জাতীয়তাবাদ ধারণায় মোটা দাগে দুইটি রূপ সামনে চলে আসে—আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদ আর মুক্তিকামী সংগ্রামী মনোভাব। জাতীয়তাবাদের এ দুই রূপ বিকাশ লাভ করেছে ধনতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে। ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য করে তোলা হয়েছে এ জাতীয়তাবাদকে। যদিও জাতীয়তাবাদের মোহ সাম্রাজ্যবাদের শাসন-শোষণ থেকে মুক্তি দিতে পেরেছে—এমন তথ্য জানা নেই।

ভাষার ভিত্তিতে বাঙালি পরিচয়ের সূত্রপাত ১৮ শতকের আগে। এর আগে বরেন্দ্র, সমতট, বঙ্গ, হরিকেল—এমন কয়েক জনপদে এ অঞ্চল পরিচিতি পায়। বৌদ্ধ, হিন্দু আর ইসলামের সহনশীলতার মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ করে বাঙালিত্বের। অনার্য সংস্কৃতির সঙ্গে মিলে এ তিন ধর্মের একধরনের বঙ্গীয় চেহারা প্রকাশ পায়। অবশ্য তিনটি ধর্ম অবিকৃতভাবে চালু না হওয়াই এর কারণ বটে।

বাংলাদেশের জাতিসত্তায় নৃ-বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি ধর্মীয় প্রভাবের আলোচনা বেশ পুরনো। এ অঞ্চলে ধর্মীয় উদারতা কিংবা সহনশীলতার খ্যাতিও চোখে পড়ার মতো। কিন্তু এর অন্যতম কারণ যে লোকধর্ম, সে বিষয়ে আলোচনা তেমন একটা নেই বললেই চলে; শিল্প-সাহিত্যের কোনো শাখাতেই নেই, এমনকি শিল্পের নবীনতম ধারা চলচ্চিত্রেও। লোকধর্ম বিশেষত সুফিবাদ, বাউল দর্শনের প্রভাবে অপেক্ষাকৃত উদার ইসলামের দেখা মেলে, যাকে পপুলার ইসলামও বলা হয়ে থাকে। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার আন্দোলনের ফলে জন্ম নিয়েছে স্কলাস্টিক বা শাস্ত্রীয় ইসলাম। এর পরে যোগ হয়েছে পলিটিকাল ইসলাম মুসলিম লীগের জন্মের মধ্য দিয়ে। এখানে লক্ষণীয়, শেষের দুই ইসলামের চোখে শত্রু হিসেবে আসীন হয়েছে পপুলার ইসলাম। অন্যদিকে নৃ-বৈশিষ্ট্যগত বাঙালি পরিচয়ের মধ্যে হিন্দুয়ানি খোঁজার চেষ্টাও ছিলো এ সময়ের মধ্যে। বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর বাঙালিত্ব আর মুসলমানিত্ব প্রতিপক্ষ হিসেবে আবির্ভূত হয়। এর আগে ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন করা হলেও বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারণা বিকশিত হয় ধর্মনিরপেক্ষ সাংস্কৃতিক চেতনায়। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যও যোগ হয় বাঙালি জাতীয়তাবাদ চেতনা তৈরিতে।

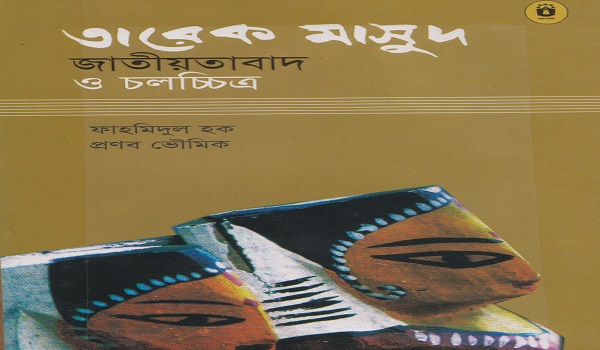

জাতীয়তাবাদের নিরিখে ‘অকালপ্রয়াত’ চলচ্চিত্রনির্মাতা তারেক মাসুদ ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে চেয়েছেন মুক্তিযুদ্ধকে। তার দেখায় ঘুরেফিরে এসেছে আলোচনার বাইরে থাকা বিষয়বস্তু—লোকধর্ম। জাতিসত্তা গঠনে তার চিন্তাকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে ‘তারেক মাসুদ, জাতীয়তাবাদ ও চলচ্চিত্র’ গ্রন্থে। মূলত প্রণব ভৌমিকের মাস্টার্স অভিসন্দর্ভই এ গ্রন্থে প্রকাশ পেয়েছে, তার শিক্ষক ফাহমিদুল হকের হাত ধরে। সম্পাদনা, পরিমার্জনার পাশাপাশি ফাহমিদুল তাতে নিজের পিএইচ ডি অভিসন্দর্ভ থেকে দুইটি অধ্যায় সংযোজন করেছেন। আট অধ্যায়ের এ বইটি পরিশিষ্টসহ আকার পেয়েছে ১৪৪ পৃষ্ঠায়।

তারেকের পড়াশোনার শুরু মাদ্রাসায়; খুব নিয়ন্ত্রিত ও শৃঙ্খলিত এক জীবন। কলেজের পাঠ চুকিয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। শুরু হয় বাউণ্ডুলে জীবনযাপন। সেসময় খেয়ে না খেয়ে জীবন চলেছে, খেয়াল ছিলো না সেদিকে। নানা বিষয়ে তখন আহমদ ছফার সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক চলতো। তারেক সঙ্গ পেয়েছিলেন মুনতাসীর মামুন, সিরাজুল ইসলাম, আহমদ শরীফদেরও। ইতিহাসের শিক্ষার্থী হলেও গৎবাঁধা তারিখ-বছর মুখস্থ করার সিলেবাস তার কোনোদিন ভালো লাগেনি। এসব বাদ দিয়ে তার বিশ্লেষণধর্মী ইতিহাসচর্চা দেখে শিক্ষক বলতেন, ‘এটা তো তোমাকে বলা হয়নি।’ নিজের বিভাগের চাইতে আর্ট কলেজ, ইংরেজি ও স্থাপত্যবিদ্যায় চলাফেরা করা তারেক বিশ্ববিদ্যালয়ের আড্ডাগুলোকে মূল্যায়ন করেছেন সৃজনশীল ও শিক্ষামূলক হিসেবে। তার ভাষায়, ‘আমার যে শিক্ষা-দীক্ষা, তার পুরোটাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে, কিন্তু ক্লাসের ভেতরে নয়, ক্লাসের বাইরের ক্যাম্পাসে।’ চলচ্চিত্র নিয়ে কাজ করা তারেক বিশ্ববিদ্যালয়ে চলাফেরা করতেন সৃজনশীল বন্ধুদের সঙ্গে। ঘনিষ্ঠতা হয় রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, শিশির ভট্টাচার্য্য, ঢালী আল মামুনের সঙ্গে। বাদ থাকেনি সঙ্গীতাঙ্গনের পুলক গুপ্ত, সঞ্জীব দে, হ্যাপী আখন্দরা। মাদ্রাসা-কলেজ পেরিয়ে তারেক বিশ্ববিদ্যালয় জীবনকে পান নতুনভাবে, রঙধনুর দৃষ্টিকোণে। তার মূল্যায়ন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ে এই যে চার-পাঁচ বছর আমার কেটেছে, এর পুরোটাই আমার কাজে লেগেছে। চলচ্চিত্র নির্মাণে যে ধরনের প্রস্তুতির দরকার, প্রকারান্তরে তা-ই ঘটেছে।’

২০১১ খ্রিস্টাব্দে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত তারেকের চলচ্চিত্রের সারসংক্ষেপ আলোচনায় এসেছে ‘তারেক মাসুদ, জাতীয়তাবাদ ও চলচ্চিত্র’-এর প্রথম অধ্যায়ে। ‘ভূমিকা’ শিরোনামে এ আলোচনায় আর্নেস্ট গেলনার ও বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসনের ধারণা অনুযায়ী জাতীয়তাবাদের তাত্ত্বিক কাঠামোর আলোচনা স্থান পেয়েছে। এর সূত্র ধরে পরের অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিরাজমান জাতীয়তাবাদের একাধিক ধারা সম্পর্কে। ‘আত্মপরিচয় ও জাতীয়তাবাদের পুনর্পাঠ’ শিরোনামের এ লেখায় জাতীয় আত্মপরিচয় খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে নিবিড়ভাবে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ প্রয়াস চালানো হয়। বাঙালিত্ব আর মুসলমানিত্বের সঙ্গে লোকধর্ম বেশ গুরুত্ব পেয়েছে এ আলোচনায়। তবে এ অধ্যায়ের ‘লোকধর্মসমূহ’ অংশের ‘বাংলার বাউল’ পড়তে গিয়ে চোখ আটকায়। ফকির লালন শাহকে ‘বিখ্যাত বাউল দার্শনিক ও গীতিকার’ রূপে উপস্থাপন দেখে। বেশরা ফকির লালন কখনোই নিজেকে বাউল মনে করতেন না। চলচ্চিত্র সমালোচক আ. আল মামুনের ভাষ্য, ‘লালন স্বয়ং নিজেকে বাউল মনে করতেন না, নিজেকে বাউল বলে পরিচয় দিতেন না। ফকির পরিচয় ব্যবহার করতে লালনের বা তার অনুসারীদের কোনো দ্বিধা ও কার্পণ্য দেখা যায় না।’ সেক্ষেত্রে ফাহমিদুল-ভৌমিকের এ অবস্থান শহুরে মানুষের দূর থেকে লালন দর্শন কি না, তা নিয়ে মনে সংশয় দেখা দেয়।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধকালীন শরণার্থী শিবিরে উৎসাহ যোগাতে গিয়েছিলো একদল সংস্কৃতিকর্মী। গান দিয়ে স্বাধীনতাকামী মানুষদের উজ্জীবিত করা ছিলো তাদের মূল উদ্দেশ্য। শরণার্থী শিবিরে গিয়ে সেই চিত্র ধারণ করেন মার্কিন নির্মাতা লিয়ার লেভিন। ছয় সপ্তাহ ধরে ধারণ করা এই ফুটেজের দৈর্ঘ্য প্রায় ২০ ঘণ্টা। ৫০ হাজার ডলার খরচ করেও সেসময় চলচ্চিত্রটির কাজ শেষ করতে পারেননি লিয়ার। এর দুই দশক পরে তার অসম্পূর্ণতা পূরণ করেন তারেক-ক্যাথরিন; মুক্তির গান দিয়ে। সেই মুক্তির গান-এর বিশ্লেষণ করা হয়েছে বইয়ের তৃতীয় অধ্যায় ‘মুক্তির গান : প্রাধান্যশীল বয়ান’-এ। এ অধ্যায়ে মাতৃভূমি, দেশপ্রেম, সংগ্রাম, শরণার্থী শিবির, গণহত্যা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের মতো বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে চলচ্চিত্রের বিভিন্ন দিক বিবেচনায়। পাশাপাশি লিয়ারসহ অন্যান্য মাধ্যমে পাওয়া ফুটেজের সম্পাদনার বিষয়টিও আলোচনায় বেশ গুরুত্ব দিয়ে এসেছে।

৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতার রজতজয়ন্তীকালে মুক্তিসনদ পায় মুক্তির গান। তবে মুক্তি দেওয়া সম্ভব হয়নি প্রেক্ষাগৃহে। ব্যবসা হবে ন—এমন আশঙ্কায় চলচ্চিত্রটি দেখাতে রাজি হন না প্রেক্ষাগৃহমালিকেরা। বাধ্য হয়ে নির্মাতারা বেছে নেন বিকল্প প্রদর্শনীর। গ্রামে-শহরে মুক্তির গান দেখাতে গিয়ে প্রদর্শনকারী দলের অভিজ্ঞতার আলোকে নির্মাণ হয়েছে তারেক-ক্যাথরিনের মুক্তির কথা। চলচ্চিত্রটি দেখতে দেখতে অনেকেই নিজের আবেগ ধরে রাখতে পারেননি; বলেছেন নিজেদের কথা। এমনই একজন স্মৃতিরেখা, তার চার বছরের ছোটো ভাইকে ‘ফিরে পান’ শরণার্থী শিবিরের দৃশ্যে। মুক্তিযুদ্ধে গারো, হিন্দু, খ্রিস্টানদের অবদানের কথাও এসেছে দর্শকের বয়ানে। হানাদারদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মায়েরা সন্তানদের পাঠিয়েছে—এমন ঘটনার বর্ণনাও এ চলচ্চিত্রে মেলে। সাক্ষাৎকারভিত্তিক এ প্রামাণ্যচিত্রের আলোচনা করা হয়েছে গ্রন্থটির ‘মুক্তির কথা : নিম্নবর্গের মুক্তিযুদ্ধ’ অধ্যায়ে। চলচ্চিত্রটিতে মূলত পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের যুদ্ধের বর্ণনা করেছেন মুক্তির গান-এর দর্শকরা।

গ্রন্থটির পঞ্চম অধ্যায় ‘মাটির ময়না : সবার ওপরে লোকজ ধর্ম ও সংস্কৃতি’ তারেকের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নিয়ে। মাটির ময়নাতে ইসলাম ধর্মের তিনটি ধারা স্পষ্ট। এখানে জনপ্রিয়, শাস্ত্রীয় আর রাজনৈতিক ইসলামের মতগুলো প্রকাশ ঘটেছে বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে। নির্মাতা অবশ্য শেষ ধারাটিতেই অবস্থান নিয়েছেন। চলচ্চিত্রে বাঙালির সঙ্গে মুসলমান জাতীয়তাবাদ ধারার মুখোমুখি এবং সমন্বিত সহনশীল ধারার বিষয়টিও এসেছে এই আলোচনায়। পিতৃতান্ত্রিক নিষ্পেষণ দেখানোর পাশাপাশি মাটির ময়নায় মুক্তির অন্বেষণ করা হয়েছে লোকধর্ম দিয়ে। তবে চলচ্চিত্রটির কাহিনির ন্যারেটিভকে ভাঙা ভাঙা হিসেবে দেখেছেন ফাহমিদুল ও ভৌমিক। তাদের ভাষায়, ‘মাটির ময়না হঠাৎ হঠাৎ দর্শকের কাছে তাত্ত্বিক বা প্রাবন্ধিক টেক্সট হয়ে ওঠে—ভেতর থেকে তত্ত্বটা পরিবেশন করা হয় না, এগুলো আলগা সংযোজন হিসেবে মনে হয়।’

মুক্তিযুদ্ধকালে বিহারিরা পাকবাহিনীর সহযোগী ছিলো। তারা মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতার পাশাপাশি বিজয় চেয়েছিলো পাকবাহিনীর। তাদের ভূমিকা নিয়ে তারেক ‘বিনির্মাণ করেন’ স্বল্পদৈর্ঘ্য কাহিনিচিত্র নরসুন্দর। চলচ্চিত্রটি নিয়ে বইয়ের ‘নরসুন্দর : দরদী শত্রু’ শিরোনামে ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাঙালিদের সম্পর্কে বিহারিদের ধারণা ও তাদের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি একজন বিহারির সহানুভূতির কথা প্রকাশ পেয়েছে। যদিও এখানে একটি শব্দের ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন তোলাই যায়—বিনির্মাণ। নরসুন্দর-এ বিহারিদের ভূমিকার এই চিত্রায়ণ চলতি ডিসকোর্সের একেবারেই উল্টো। ফলে একে বিনির্মাণ বলা যুক্তিযুক্ত হবে কি?

পরের অধ্যায় ‘জাতীয়তাবাদের পরিবেশনা’য় তারেকের চলচ্চিত্রে জাতীয়তাবাদ পরিবেশনের প্রকৃতি-প্রবণতা উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেছেন লেখকরা। তাদের ভাষায়, ‘সরলভাবে ঘটনার ব্যাখ্যার পরিবর্তে জটিল, বহুরৈখিক-বহুমাত্রিকভাবে জাতীয়তাবাদকে ব্যাখ্যা করেছেন। বিশেষত লোকজ ধর্ম ও সংস্কৃতিকে তিনি যে-মাত্রায় গুরুত্ব দিয়ে তার চলচ্চিত্রে তুলে ধরেছেন তা বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে অভিনবই বলতে হবে।’ এ অধ্যায়ে তারেকের জাতীয়তাবাদ পরিবেশনার বিবর্তন তুলে ধরা হয়েছে। মুক্তির গান-এ পরিবেশিত মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাধারণ মানুষ পরবর্তীকালে দেশ গঠনে দায়িত্ব নেওয়ার সুযোগ পাননি। সেই দায়িত্ব নিয়ে নেয় মধ্যবিত্ত সাংস্কৃতিক বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা। আর সাধারণ মানুষকে করে দেওয়া হয় পর। মুক্তির কথায় এসেছে মুক্তিযুদ্ধে প্রান্তজনের ভূমিকার কথা। পাশাপাশি স্পষ্ট করা হয়, পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যায় যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ার বিষয়টিও। মাটির ময়নায় এসে বাঙালি মুসলমানের জাতীয়তাবাদের সঙ্কট নিয়ে তারেকের ভাবনা পরিষ্কার হয়েছে। এ সঙ্কট মূলত আত্মপরিচয়ের সঙ্কট। ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যকার নানান টানাপড়েন ও সমাধানের আভাস পাওয়া যায় এ চলচ্চিত্রে। তারই আলোচনা করেছেন ফাহমিদুল-প্রণব বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। তারা আলোচনার ইতি টেনেছেন এভাবে—‘তারেক মাসুদের চলচ্চিত্র আমাদের জাতীয় আত্মপরিচয়, জাতীয়তাবোধ ও ধর্ম দিয়ে এমন একটি বয়ান হাজির করে যা কেবল প্রাধান্যশীল শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির (মুক্তির গান) নয়, জাতীয়তাবাদ সুনির্দিষ্ট হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় নিম্নবর্গের বা প্রচলিত ডিসকোর্সে উপস্থিত সাধারণ জনমানুষের অংশগ্রহণকে (মুক্তির কথা) অন্তর্ভুক্ত করে। পাশাপাশি সকল ধর্মের সহনশীল ধারার যে সম্মিলিত স্রোত বয়ে চলছে বাংলার সমাজে (মাটির ময়না), তারেক মাসুদের চলচ্চিত্র সেই লোকধর্মকে জাতীয়তাবাদের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করে যা বাঙালিত্ব ও মুসলমানিত্বের চলমান দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বাইরে বিকল্প একটি জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শরূপে হাজির হতে পারে।’

বইয়ের সর্বশেষ অধ্যায়ে তারেক মাসুদের সাক্ষাৎকার জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ‘জাতীয়তাবাদ ও চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে তারেক মাসুদ’ শিরোনামের এ অধ্যায়ে তারেকের একেবারে ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশ পেয়েছে। যেখানে কথোপকথনে ভাঙা ইংরেজি, ভাঙা বাংলার সন্নিবেশ ঘটেছে। বলা চলে ‘বাংলিশ’, যা বেশ বিরক্তির উদ্রেক করে। লেখকরা হয়তো কথ্য রূপটিই রাখতে চেয়েছেন, তবে কিছু ক্ষেত্রে তা পাঠের সময় মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটায়।

বইয়ের নাম : তারেক মাসুদ, জাতীয়তাবাদ ও চলচ্চিত্র

লেখক : ফাহমিদুল হক ও প্রণব ভৌমিক

প্রকাশক : ওসমান গনি, আগামী প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৪

প্রচ্ছদ : শিবু কুমার শীল

মূল্য : ২৮০ টাকা

লেখক : রোকন রাকিব, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে সদ্য স্নাতকোত্তর পরীক্ষা দিয়েছেন।

rakib.2071@gmail.com

পাঠ সহায়িকা

মাসুদ, তারেক (২০১২); চলচ্চিত্রযাত্রা; প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

করিম, সরদার ফজলুল (২০০৬); দর্শন কোষ; প্যাপিরাস, ঢাকা।

মামুন, আ. আল; ‘মনের মানুষ : বেশরা ফকির লালন সাঁইকে নিয়ে ভদ্দরলোকদের সূক্ষ্ম প্রেমের মর্ম বোঝা ভার!!’; ম্যাজিক লণ্ঠন; সম্পাদনা : কাজী মামুন হায়দার; রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ষ ১, সংখ্যা ১, জুলাই ২০১১।

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

1735263359.jpg)