বিউটি মন্ডল

প্রকাশিত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ১২:০০ মিনিট

অন্যকে জানাতে পারেন:

ওজু’র দেখার নতুন চোখ

বিউটি মন্ডল

পুরো নাম : ইয়াসুজিরো ওজু

জন্ম : ১২ ডিসেম্বর ১৯০৩, ফুকাগাওয়া, টোকিও, জাপান

চলচ্চিত্রে অবদান : তাতামি, এলিপসিস ও নব্য-বাস্তববাদ

মৃত্যু : ১২ ডিসেম্বর ১৯৬৩, টোকিও, জাপান

তাতামি, এলিপসিস ও নব্য-বাস্তববাদ

সবকিছুরই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে, থাকে ভাষা। স্বাভাবিকভাবেই চলচ্চিত্রও এ থেকে বাদ যায় না। আর চলচ্চিত্রের এ ভাষা তৈরি হয় ক্যামেরার সাহায্যে, ভিন্ন ভিন্ন শটে ধারণ করা ইমেজ দিয়ে। ব্যাপারটা এমন—চলচ্চিত্রের সঙ্গে দর্শকের সম্পর্ক তৈরি করে এই ক্যামেরা। আর ক্যামেরার প্রতিটি শট্ একের পর এক যোগ হয়ে সেই সম্পর্ককে সার্থক করে তোলে। অর্থাৎ ন্যারেটিভ তৈরি হয়; অনেকটা এ রকম—একটার পর একটা ইট গেঁথে যেমন দালান তৈরি করা হয়, তেমনই একেকটি করে শট্ সাজিয়ে হয় চলচ্চিত্র। ক্যামেরার শট্ ব্যবহারের এই গুরুত্ব প্রথম অনুধাবন করেছিলেন মার্কিন পরিচালক ডি ডব্লিউ গ্রিফিথ।

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত চলচ্চিত্রের বেশিরভাগ বৈচিত্র্যই আসে গ্রিফিথের হাত ধরে। তিনিই প্রথম দ্য বার্থ অব অ্যা নেশন-এ (১৯১৫) এক রিলের পরিবর্তে ১৬ রিল ব্যবহার করেন।‘সফট ফোকাস, নাইট ও মিস্ট ফটোগ্রাফি, ব্যাক লাইটিং ইত্যাদি—সবই গ্রিফিথের সৃষ্টি। ছড়ানো লঙ শটের পরেই ক্লোজ-আপ এবং ক্লোজ-আপের নানা নাটকীয় ব্যবহারে গ্রিফিথ চরিত্রদের অন্তঃস্থিত নানা মনোভাবকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন।’ তিনি চলচ্চিত্রকে আরো বেশি প্রাণবন্ত করতে ক্যামেরাকে আগে-পিছে, ডানে-বাঁয়ে সচল প্রাণীর মতো চালিয়ে সৃষ্টি করলেন হাই ও লো অ্যাঙ্গেল শট্।১

পাশাপাশি গ্রিফিথ দেখিয়ে দেন, শটের সাহায্যে চলচ্চিত্রে কোন ইমেজের ভিতর কোন অর্থ প্রকাশ করা হচ্ছে। আর কাহিনি বলার প্রয়োজনে ক্যামেরার নানা শটের খেলা, আলোছায়ার খেলা, সর্বোপরি সম্পাদনার জোরে চলচ্চিত্রে এক মায়াবী প্রাণের সূচনা ঘটান গ্রিফিথ। দেখা গেলো, গ্রিফিথ যে পথের ইঙ্গিত দিয়েছেন, কয়েক বছরের মধ্যে সে পথেই হেঁটেছেন অধিকাংশ নির্মাতা। কিন্তু গ্রিফিথের দেওয়া কাঠামো কাউকে তেমন একটা ভাঙতে দেখা যায়নি। যেনো প্রত্যেকটা শট্ এক একটা আইন। তবে কিছু মানুষ সবসময়ই আইনের মধ্যে থেকে আইন ভেঙেছেন। জাপানি চলচ্চিত্রনির্মাতা ইয়াসিজুরো ওজু তেমনই একজন।

জাপানের চলচ্চিত্র তখনো নির্বাক, সম্পূর্ণ দৃশ্য-নির্ভর; তাই পুরোপুরি দৃশ্যবস্তুর ওপর নির্ভর করে ফিজিক্যাল রিয়ালিটিকে যথাযথভাবে সাজানোর জন্য হঠাৎ-ই ‘পাগলামি’ করে বসেন ওজু। আইন ভেঙে উদ্ভাবন করলেন ‘তাতামি শট্’। প্রথম দিকে অবশ্য তাতামি শটের নাম ছিলো লো ক্যামেরা পজিশন। যেখানে ক্যামেরা নীচে বসিয়ে মানুষের চোখ বরাবর ফোকাস করা হতো। পরে ক্যামেরা-সঞ্চালক তাতামি মাদুরের উপর হাঁটু গেড়ে বসে দৃশ্য ধারণ করতেন। তাতামি শটে সাধারণত মাটি থেকে ফুট তিনেক উঁচুতে ক্যামেরা বসানো হয়। তবে কখনো কখনো ওজু স্বাভাবিক উচ্চতা থেকেও নিচুতে, এক-দুই ফুটের মধ্যে ক্যামেরা স্থাপন করতেন। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে তিনি বিশেষ ধরনের ট্রাইপড ব্যবহার করতেন। জাপানের ঐতিহ্যবাহী তাতামি মাদুর ব্যবহার করে এভাবে এ শট্ নেওয়ার কারণে এর নাম হয় ‘তাতামি শট্’।

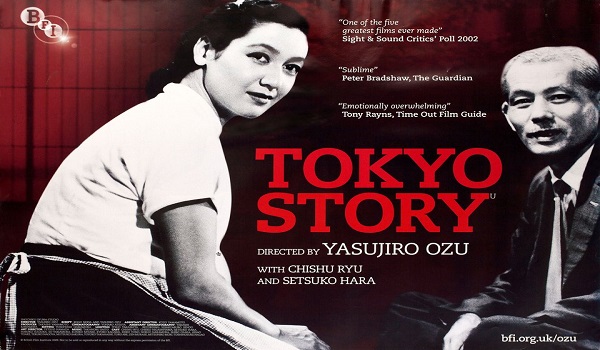

পরবর্তী সময়ে এই শট্ ব্যবহার করে তিনি নির্মাণ করেন বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র। এর মধ্যে অন্যতম টোকিও স্টোরি (১৯৫৩)। যেখানে তিনি দেখান, নিজস্ব ঘরানার প্রতি অনুগত থেকেও কীভাবে আধুনিক মানের কাছাকাছি পৌঁছানো সম্ভব। এর বদৌলতে জাপানি সংস্কৃতি, সঙ্গে ওজুও বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা লাভ করেন। যা জাপানি চলচ্চিত্রকেও এক অনন্য জায়গায় নিয়ে যায়। টোকিও স্টোরিতে তাতামি শটেই ওজু আইলাইন শট্, ট্রাকিং শট্, ওভার দ্য শোল্ডার শট্ ও ডিপ ফোকাস সফলভাবে প্রয়োগ করেন।

টোকিও স্টোরির আরেকটা দিকের কথা না বললেই নয়। ওজু সেখানে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো দৃশ্যে না দেখিয়ে পরে চরিত্রের সংলাপের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ করতেন। পুত্রবধূ নোরিকো যখন সুকুচি ও টমি’কে নিয়ে টোকিওর বিভিন্ন স্থানে ঘোরার জন্য বের হন, তখন ওজু তাদের ঘোরার দৃশ্য দেখান না; বরং পরবর্তী দৃশ্যে দেখান টোকিও ঘুরে দেখানোর জন্য সুকুচি ও টমি ধন্যবাদ দিচ্ছেন নোরিকো’কে। চলচ্চিত্রে ওজুর এই কৌশলের ব্যবহারকে সমালোচকরা নাম দেন ‘এলিপসিস’।

শুধু কারিগরি দিক থেকেই নয়, টোকিও স্টোরি বিষয়গত দিক থেকেও অনন্য। এই অনন্যতা বোঝানোর জন্য একটু পিছনে ফিরে যেতে হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিনগুলোতে বুর্জোয়া জীবন চর্চায় শূন্যগর্ভ ও একঘেয়ে ক্লান্তিকর, যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানসিক অবস্থা, স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছা-আকাক্ষার অবদমনের ফলে তৈরি হয় উদ্ভট মনঃকষ্ট। এর সমসাময়িক—

চারিদিকে বিশৃঙ্খলা, ফ্যাসিবাদী মুসোলিনী ফ্যাসিস্ট কাউন্সিলের সমর্থন হারিয়েছেন, ইতালিয় স্বদেশী যোদ্ধাদের সঙ্গে ফ্যাসিস্ট সমর্থকদের বিবাদ তখন চরমে। এই অবস্থায় মুসোলিনী পরাজিত, গৃহযুদ্ধের তুমুলকাণ্ডে পর্যুদস্ত অবস্থায় মুসোলিনী ইতালি পরিত্যাগ করলেন। অন্যদিকে ঠিক এই সময় এই রকম রাজনৈতিক অস্থিরতার অন্তরালে জন্ম নিল চলচ্চিত্রের এক মহান শিল্পমন্ত্র ‘নিও-রিয়ালিজম’। ... ইতালিয় নিও-রিয়ালিস্ট চলচ্চিত্রকারদের শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে ছবিতে সমাজ সচেতনতার ছাপ পড়লো।২

যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশগুলোতে তখন দুঃখ-দুর্দশা-অভাব, সামাজিক অস্থিরতা, হত্যার ঘটনা ছিলো নিত্যসঙ্গী। চোখের সামনে নিদারুণ এই বাস্তবতা দেখে সমসাময়িক সমাজে মানুষের সমস্যা চিত্রিত করার উপায় হিসেবে ইতালির চলচ্চিত্রনির্মাতারা তো এই ধারার উদ্ভব ঘটালেনই, কিন্তু এর আগেই

জাপানে যুদ্ধের দিনগুলিতে আরও একটা নতুন ধারা, ঘবড়-ৎবধষরংস, আস্তে আস্তে গড়ে উঠতে লাগলো। ঞড়যড় কোম্পানির ছবির থেকে এই ছবিগুলি একেবারে পৃথক ঘরনার। সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে চলচ্চিত্র নির্মাণের এই ধারা প্রবর্তক Yasujiro shimayu। তাঁর ছবি Maiden in the storm (১৯৩৩),The Woman that Night (১৯৩৯), Our Neighbiur Miss Yae (১৯৩৪), A brother and Younger sister (১৯৩৯) প্রভৃতি shomin-geki ধারায় Neo-realism-এর mood-টা যথাযথভাবে নির্ধারণ করে। Gosho ও এলেন এই ঘরনার চলচ্চিত্র নির্মাণে এবং এলেন জাপানের অন্যতম চলচ্চিত্রকার Yasujiro Oyu।৩

বস্তুত জাপানে তখন থেকেই নব্য-বাস্তববাদ ধারার চলচ্চিত্রে সমাজ-বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটে নানা মাত্রায়। তাছাড়া এই ধারার চলচ্চিত্র, চলচ্চিত্রকলার নিজস্ব প্রকৃতি এবং সমাজে চলচ্চিত্রের ভূমিকা কী হওয়া উচিত—তা নিয়েও ভেবেছে সেই সময়ের নির্মাতারা। পাশাপাশি চলচ্চিত্রে চারপাশের বাস্তবতা এমনভাবে তুলে ধরেছেন যে দর্শক তা নিয়ে ভাবতে বাধ্য হয়েছে। এরপর যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কশাঘাতে সারাবিশ্বের মতো জাপানের মানুষের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার, তখনই নবরূপে চলচ্চিত্রের বিষয় হিসেবে জাপানি নির্মাতারা নব্য-বাস্তববাদ ধারায় দর্শকের মানসিকতার সঙ্গে ঘটালেন বাস্তবতার অপূর্ব মেলবন্ধন। মূলত হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে বোমা বিস্ফোরণ পরবর্তী সমাজে অস্থিরতা, দারিদ্র, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ছিলো নিত্যসঙ্গী। কিন্তু জাপানিরা না বলতে পারা সেই কষ্ট-বেদনা-ক্ষোভ চাপা দিতে চেয়েছিলো। এমনকি পরিষ্কার করে পারমাণবিক বোমা সম্পর্কে কোনো কথাও বলতে চাইতো না তারা। পাশাপাশি রাজনীতিবিদরাও যুক্তরাষ্ট্রের ভয়ে মুখ খুলতো না। তাই তখনকার শিল্পী, সাহিত্যিক ও নির্মাতারা দুঃসহনীয় বাস্তবতাকে ধরে ভুলতে চেয়েছেন যুদ্ধের স্মৃতি। আর তা থেকেই হয়তো অস্থির, অস্থিতিশীল মানব মনের আশা-আকাক্ষাকে তুলে আনেন তাদের শিল্প, সাহিত্য ও চলচ্চিত্রে। তাদের সৃষ্টিকর্মে স্থান পায় দৃশ্যমান বাস্তবতার আড়ালে লুক্কায়িত অদৃশ্য বাস্তবতা, যা থাকে মনের অচেতনে।

তারা নির্মাণ করে চলেন জাপানের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন ও তার সমস্যা নিয়ে একের পর এক নব্য-বাস্তববাদ ধারার চলচ্চিত্র। কিন্তু এসব চলচ্চিত্রের খুব কম সংখ্যকই বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা পায়। তবে এর ভিতরেও যে দু-একটি চলচ্চিত্র দর্শককে আকৃষ্ট করে, টোকিও স্টোরি তার মধ্যে অন্যতম। ওজু আপাতভাবে ‘গুরুত্বহীন’ পারিবারিক বিষয়কে খুব সাধারণভাবে চিত্রায়ণ করলেও তার ধীরস্থির চলচ্চিত্রের উপরি-কাঠামোর আড়ালে থাকে বৈপ্লবিক চিন্তাধারা। টোকিও স্টোরিতে বর্তমান সমাজের সঙ্কট এবং তা থেকে উত্তরণের স্বপ্ন দেখান ওজু। চলচ্চিত্রের এই মানুষটিকে ধরেই এগিয়ে যাবে এ আলোচনা, থাকবে টোকিও স্টোরি নিয়েও কিছু কথা।

ইয়াসুজিরো ওজু ও তার কথকতা

ইয়াসুজিরো ওজু ১২ ডিসেম্বর ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে টোকিওর ফুকাগাওয়া’তে জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে ওজু ছিলেন দ্বিতীয়। আর দশটা মানুষের মতো ওজুর জীবন অবশ্য অতোটা সহজ ছিলো না। তাকে যেতে হয়েছে জাগতিক কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। কেননা এতো বড়ো সংসারে একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন তার বাবা। তিনি ছোটো একটা দোকানে সার বিক্রি করে সংসার চালাতেন। এতো সঙ্কটের মধ্যে থেকেও ঠিক কী কারণে যেনো সেই ছোটো থেকেই শিল্প-সাহিত্য, চলচ্চিত্রের প্রতি একধরনের আগ্রহ জন্ম নেয় ওজু’র। তার শিক্ষা জীবনের হাতেখড়ি মিইজি নার্সারি স্কুলে। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সেখানেই পড়াশোনা করেন তিনি। এরপর পারিবারিক সমস্যার কারণে ওজুসহ তার ভাই-বোনদের গ্রামের বাড়ি মি প্রিফেকচার-এর (Mie Prefecture) মাটসুসাকা’য় (Matsusaka) পাঠিয়ে দেন বাবা। গ্রামে আসার পর সাময়িক স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায় ওজু’র। অবস্থার একটু পরিবর্তন হলে বছর তিনেক পর সরাসরি হাইস্কুলে ভর্তি করানো হয় তাকে। এবার অবশ্য স্কুলের ছাত্রাবাসেই থাকার ব্যবস্থা হয় তার। কিন্তু ওজু’র এই বন্দি জীবন মেনে নিতে কষ্ট হয়। তাই তিনি সুযোগ পেলেই স্কুল পালাতেন, আর কষ্ট করে জমানো টাকায় প্রেক্ষাগৃহে চলচ্চিত্র দেখতেন। এভাবেই চলচ্চিত্রের প্রতি তার ভালোলাগা হয়তো বাড়তে থাকে। তবে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে সিভিলাইজেশন নামে দেখা একটা চলচ্চিত্র তার চিন্তাভাবনা পাল্টে দেয়। ওজুর কাছে এবার চলচ্চিত্র শুধু ভালো লাগার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, তিনি স্বপ্ন দেখতে থাকেন চলচ্চিত্রনির্মাতা হওয়ার। আর সেই থেকেই স্বপ্নের শুরু।

ছাত্রাবাসে থেকেই ওজু মাধ্যমিক সম্পন্ন করেন। এরপর উচ্চশিক্ষা লাভে প্রথমে কোবে বিশ্ববিদ্যালয়, পরে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য পরীক্ষা দেন তিনি। দুর্ভাগ্যবশত দু’বারই ব্যর্থ হন ওজু। তার পর তিনি আর পড়াশোনার পথে পা বাড়াননি; ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে নিজের গ্রামের স্কুলে শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। কিন্তু চলচ্চিত্রের নেশা আর ওজুর পিছু ছাড়ে না। তাই সময় পেলেই দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে ছুটে যেতেন চলচ্চিত্র দেখতে। এভাবে ভালোই চলছিলো, হঠাৎই ওজুর জীবনের মোড় পাল্টে যায়। চলচ্চিত্রের প্রতি ওজু’র আগ্রহের কথা জানতেন তার এক চাচা। তার সহযোগিতায় ওজু ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে শোসিকু ফিল্ম কোম্পানিতে (Shochiku Film Compaû) সিনেমাটোগ্রাফি বিভাগের সহকারী পদে যোগদানের সুযোগ পান। যদিও তার বাবা বিষয়টি মোটেও ভালোভাবে নিতে পারেনি। তার পরও নিজের ভালোলাগা ও স্বপ্ন পূরণের জায়গায় স্থির থেকে বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তিনি শুরু করেন নতুন কর্মজীবন। শুরুর তিন বছরেই ওজু প্রতিষ্ঠানটির তৃতীয় সহকারী পরিচালক নির্বাচিত হন।

নানা সমস্যার মধ্যেও ভালোই চলছিলো ওজু’র কাজ। কিন্তু ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে হঠাৎই এক গোলমালে জড়িয়ে পড়েন ওজু। ক্যাফেটেরিয়ায় বিশৃঙ্খলা করায় স্টুডিওর এক কর্মচারীকে তিনি ঘুষি মারেন। এর জের ধরে তাকে স্টুডিওর পরিচালকের কার্যালয়ে ডাকা হয়। ওজু যেনো পরিচালকের কাছে যাওয়ার এমন একটা সুযোগই খুঁজছিলেন। এই সুযোগে নিজের লেখা একটি চিত্রনাট্য পরিচালককে দেখান ওজু। সেই সঙ্গে পরিচালককে জানান চলচ্চিত্র-নির্মাণের আগ্রহের কথা। চলচ্চিত্রের প্রতি এমন আগ্রহ দেখে স্টুডিও কর্তৃপক্ষ সাম্প্রতিক চলচ্চিত্র বিভাগের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব দেন ওজুকে। এবার শুরু হয় স্বপ্নের কাছাকাছি যাওয়ার পথ চলা। স্বপ্ন পূরণে অবশ্য বেশিদিন কষ্ট করতে হয়নি ওজুকে, ওই স্টুডিওর অধীনেই কাজ শুরু করেন নিজের প্রথম চলচ্চিত্র সোরড অব পেনিটেন্স-এর (১৯২৭)। শুরুর বছরেই আরো দুটি চলচ্চিত্র-নির্মাণে হাত দেন তিনি।

পরের বছর, মানে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে একদিন হঠাৎই স্টুডিও চত্বরে চলচ্চিত্রকর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। কারণ, স্টুডিওর প্রধান সিরো কিডো নতুন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন—জনপ্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রীর বাইরে স্বল্পদৈর্ঘ্য কমেডি চলচ্চিত্র-নির্মাণের ওপর মনোযোগ দিতে হবে। ওজু যেনো এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন, অন্যদের সঙ্গে না থেকে তিনি এই ধারার চলচ্চিত্র-নির্মাণে উৎসাহী হন এবং বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র নির্মাণও করেন। একই বছরের ১ ডিসেম্বর মুক্তি পায় তার বডি বিউটিফুল। এই চলচ্চিত্রেই তিনি প্রথম ব্যবহার করেন লো ক্যামেরা পজিশন। যা দারুণ দর্শকপ্রিয়তা পায়, এর ফলে তার খানিকটা সুনামও হয়। এই সফলতার জের ধরে তিনি সব চলচ্চিত্রেই এই শটের ব্যবহার শুরু করেন, যা ধীরে ধীরে ঐতিহ্যে পরিণত হতে থাকে। পরের বছর তিনি নির্মাণ করেন আই গ্র্যাজুয়েটেড বাট ..., এতে তিনি বেশ কয়েকজন জনপ্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রীকে নিয়ে কাজ করেন।

এদিকে ওজু’র চলচ্চিত্র-জ্ঞানে মুগ্ধ হয়ে স্টুডিও পরিচালক সিরো কিডো তাকে তার বাসায় আমন্ত্রণ জানান। ওজুও তা সাদরে গ্রহণ করেন। দুজনের মধ্যে সুসম্পর্কের একপর্যায়ে কিডোর উৎসাহে ওজু কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে নির্মাণ করেন কমেডি চলচ্চিত্র আই ওয়াজ বর্ন, বাট ... (১৯৩৫)। এটি সমালোচকদের কাছে দারুণভাবে প্রশংসিত হয়। এবার কমেডির পাশাপাশি ওজু আগ্রহী হন প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণে। একটা বড়ো সুযোগও পেয়ে যান; জাপানের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীর আগ্রহে তিনি নির্মাণ করেন নিজের প্রথম প্রামাণ্যচিত্র কাগামি সিসি (১৯৩৬)। এরপর একে একে নির্মাণ করেন দ্য অনলি সন (১৯৩৬), হট ডিড দ্য লেডি ফরগেটসহ (১৯৩৭) বেশ কয়েকটি প্রামাণ্যচিত্র। এছাড়া ‘জেমস মেকি’ ছদ্মনামে ওজু কয়েকটি চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যও লেখেন। পরে অবশ্য এই নামে তিনি বেশ পরিচিতিও পান।

এভাবে বেশ ভালোই চলছিলো ওজু’র, তবে স্বপ্নের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়ায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। যুদ্ধ শুরু হলে ওজু জাপানি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জুলাই যুদ্ধ থেকে দেশে ফিরে আসেন তিনি। চারিদিকে সহিংসতা, রক্তের ছড়াছড়ি—ওই রকম পরিস্থিতিতে ওজু আবার বসে পড়েন চিত্রনাট্য লিখতে। এ রকম পরিস্থিতিতে এটাকেই ওজু হয়তো নিজের দায়িত্ব বলে জ্ঞান করেছিলেন। প্রথম বসাতেই লিখে ফেলেন দ্য ফ্লেবার অব গ্রিন টি ওভার রাইস-এর চিত্রনাট্য। যদিও সেনাবাহিনীর সেন্সরের কারণে শেষ পর্যন্ত তা নির্মাণ করতে পারেননি ওজু। কিন্তু এতে কোনোভাবেই তিনি পিছপা হননি। যুদ্ধের মধ্যে হাত দেন ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টারস অব দ্য টোডা ফ্যামেলি নামে একটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণে। এই প্রামাণ্যচিত্রটি অবশ্য সেসময় বাণিজ্যিকভাবে সফল ও সমালোচকের দৃষ্টিতেও প্রশংসিত হয়।

১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে ওজু আবারও দেশের হয়ে যুদ্ধ করতে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। তবে এবার তিনি যুদ্ধের হাতিয়ার হিসেবে বেছে নেন চলচ্চিত্র। যুদ্ধের মধ্যে টু দিল্লি, টু দিল্লি নামে একটি চলচ্চিত্র-নির্মাণের জন্য ওজু সিঙ্গাপুর যান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চলচ্চিত্রটি আর শেষ করা হয় না। এদিকে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে যুদ্ধ শেষ হলে ওজুকে সিঙ্গাপুরে আটক করে তার ধারণ করা ফুটেজসহ চিত্রনাট্য ধ্বংস করা হয়। পরে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে ওজুকে ফেরত পাঠানো হয় জাপানে।

দেশে ফিরেই সবকিছু নতুন করে শুরুর কথা ভাবেন ওজু। সে লক্ষ্যে এবার যোগ দেন ওফুনা স্টুডিওতে; নির্মাণ করেন যুদ্ধ পরবর্তী নিজের প্রথম চলচ্চিত্র দ্য রেকর্ড অব অ্যা ট্রিটমেন্ট জেন্টলম্যান (১৯৪৭)। যুদ্ধের পর ওজু নির্মিত অন্যান্য চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে—লেট স্প্রিং (১৯৪৯), দ্য মুনেকাটা সিস্টারস (১৯৫০), আরলি সামার (১৯৫১), টোকিও স্টোরি (১৯৫৩), আরলি স্প্রিং (১৯৫৬) ও টোকিও টিউলাইট (১৯৫৭)। এরপর তিনি ১৯৫৮-তে নির্মাণ করেন তার প্রথম রঙিন চলচ্চিত্র ইকিউনক্স ফ্লাওয়ার। পরে আরো নির্মাণ করেন গুড মর্নিং (১৯৫৮), ফ্লোটিং ওয়েডস (১৯৫৯) ও দ্য এন্ড অব সামার ( ১৯৬১)। সফলভাবে এসব রঙিন চলচ্চিত্র নির্মাণের ফলে জাপানি নির্মাতাদের মধ্যে ওজু পৌঁছে যান এক অনন্য উচ্চতায়।

ওজুর কথা বলতে গেলে যার কথা না বললেই নয়, তিনি কোগো নোদা। কারণ চিরকুমার ওজুর জীবন ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে বন্ধু কোগো নোদা’র সাহচর্যে। দুই বন্ধুর বোঝাপড়া এতো ভালো ছিলো যে, ওজু’র অনেক চলচ্চিত্রের সহ-লেখক ছিলেন নোদা; পাশাপাশি তিনি ওজুকে চলচ্চিত্র-নির্মাণেও সহযোগিতা করেছেন। চলচ্চিত্রকে ভালোবেসে ওজু জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাজ করে গেছেন। ক্লান্ত হননি কখনো। কিন্তু ক্যান্সার তার চলার সব পথই রুদ্ধ করে দেয়। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর নিজের ৬০তম জন্মদিনে ওজু চলে যান না ফেরার দেশে।

টোকিও স্টোরি প্রসঙ্গে কিছু কথা

এমনও সময় আসে যখন মানুষ স্বপ্নে বিভোর থাকে, ভুলে যায় বাস্তবতা। আবার কখনো কখনো এমনও হয়, কঠোর বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয় মানুষকে। এ রকম পরিস্থিতিতে মাঝে মাঝে নতুন কোনো স্বপ্ন দেখার সাহসটুকুও হারিয়ে যায়। এমনকি বুকের ভিতর গড়ে তোলা স্বপ্নের বিন্দু বিন্দু ভালোবাসাও অসহায় হয়ে ওঠে। এই কঠোর বাস্তবতায় মানুষ প্রতিনিয়ত আহত, ক্ষতবিক্ষত হয়; তার পরও স্বপ্ন দেখে, প্রত্যাশা করে। কারণ দানবীয় শক্তির কাছে মানুষ অসহায় হলেও আত্মিক শক্তিতে বলবান। তাই সবকিছু হারিয়েও মানুষ পরাজিত হতে চায় না, অবিরত সংগ্রামে ক্লান্ত মানুষগুলো খোঁজে বাঁচার মানে। যা একই সঙ্গে হাসায়, কাঁদায়, স্বপ্ন দেখায়; দিন শেষে বাঁচার মানে দাঁড় করায়। ইয়াসুজিরো ওজু এই ন্যারেটিভকে ধরে ক্যামেরার চোখে বর্তমান সমাজে মানুষের মন, সমাজব্যবস্থা ও জীবনসংগ্রামকে তুলে ধরার প্রয়াস চালিয়েছেন টোকিও স্টোরিতে।

অনেক আশা আর স্বপ্ন নিয়ে গ্রাম থেকে টোকিওতে আসেন বৃদ্ধ সুকিচি ও টমি। মূলত ছেলে-মেয়ের পরিবার ও বিধবা পুত্রবধূকে দেখা এবং একসঙ্গে সময় কাটানোর জন্য তাদের এই আগমন। কিন্তু আসার অল্প পরেই তারা অনুধাবন করেন, ঘর-সংসার আর কাজের ব্যস্ততায় তাদের দেওয়ার মতো সময় সন্তানদের নেই। তবে কিছুটা হলেও তারা স্বস্তি পান যখন পুত্রবধূ নোরিকো তাদের সময় দেন, ঘুরে বেড়ান টোকিওর বিভিন্ন স্থানে।

ছেলে-মেয়েদের এই ব্যস্ততা সুকিচি ও টমিকে বাড়ি ফেরার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে। কিন্তু তখনো ছোটো ছেলে কাইজুর-এর বাড়ি যাওয়া হয়নি। তাই ফিরে যাওয়ার আগে সিদ্ধান্ত নেন কাইজুরের বাড়িতে যাওয়ার। কিন্তু যাওয়ার পথে বাধে বিপত্তি, ট্রেনেই অসুস্থ হয়ে পড়েন টমি, ফিরে যান গ্রামের বাড়িতে। অসুস্থতার খবরে ছেলে-মেয়ে ও পুত্রবধূ মাকে দেখতে আসে, ব্যস্ততার কারণে কেবল আসতে পারে না কাইজুর। যখন আসার সময় হয়, ততোক্ষণে মা না ফেরার দেশে চলে গেছেন। শেষকৃত্য শেষে বৃদ্ধ বাবা একা সমুদ্রপাড়ের বাড়িতে বসে থাকেন। তার সামনে দিয়ে সমুদ্রে জাহাজ যাওয়া আসা করতে থাকে, ঠিক যেনো চিরচেনা সেই জীবন।

লেখক : বিউটি মন্ডল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী।

beautymondolmcjru@gmail.com

তথ্যসূত্র

১. মোহাম্মদ, হিরু; ‘বোহেমিয়ান অরসন ও পোক্ত সিটিজেন কেইন’; ম্যাজিক লণ্ঠন; সম্পাদনা : কাজী মামুন হায়দার; রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ষ ৫, সংখ্যা ১০, জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ২৮৯।

২. আউয়াল, সাজেদুল (২০১১ : ৭৩ ); চলচ্চিত্রকলার রূপ-রূপান্তর; দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা।

৩. বসু, সৈকত (২০০৯ : ২৮০); ‘জাপানের চলচ্চিত্র’; শতবর্ষে চলচ্চিত্র ২; সম্পাদনা : নির্মাল্য আচার্য ও দিব্যেন্দু পালিত; আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা।

পাঠ সহায়িকা

চলচ্চিত্র অভিধান; সম্পাদনা : ধীমান দাশগুপ্ত; জানুয়ারি ২০০৬, বাণীশিল্প, কলকাতা।

মৃণাল মানস; সম্পাদনা : সাজেদুল আউয়াল; ফেব্রুয়ারি ২০১৫, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা।

https://en.wikipedia.org/wiki/Yasujir%C5%8D_Oyu; retrieved on 25.02.2016

http:/www.slantmagayine.com/film/review/toïo-story; retrieved on 25.02.2016

http:/www.rogerebert.com/reviews/great-movie-toïo-story-1953; retrieved on 25.02.2016

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন