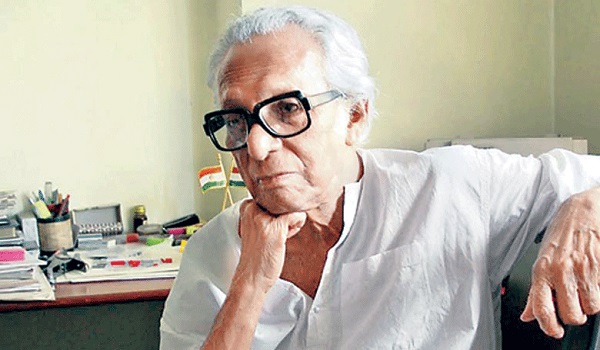

দেবীপ্রসাদ ঘোষ

প্রকাশিত ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ১২:০০ মিনিট

অন্যকে জানাতে পারেন:

অবনীন্দ্রচলচ্চিত্রতত্ত্ব

দেবীপ্রসাদ ঘোষ

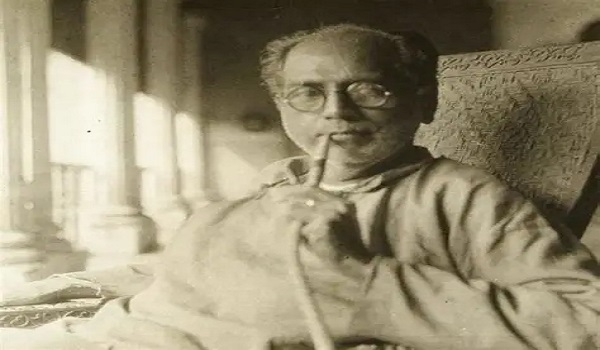

এদেশের বিশেষত বাংলার চিত্রকলা প্রসঙ্গে ঠাকুরবাড়ি—অবনীন্দ্রনাথের নামটি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তিনি চিত্রকলায় যে বিশেষ ধারা ও রীতির প্রচলন করেছিলেন, সেটির কোনো আলোচনা এখানে উপস্থাপিত করা হবে না। একটি বিশেষ দিক; সিনেমা-সংক্রান্ত তাঁর চিন্তা-ভাবনার স্তরটি কেমন ছিল আমরা সেটিকেই উন্মোচিত করার চেষ্টা করব।

স্বভাবতই অবনীন্দ্রনাথের নামটির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে চিত্রকলা এবং তাঁর লিখিত গদ্যের সমাহার। এর বাইরে স্বল্প আলোচিত একটি গ্রন্থ ‘বাংলার ব্রত’ নির্দিষ্ট মহলে উচ্চারিত হয়ে থাকে। যদিও এই গ্রন্থটি তাঁর পূর্বাপর সমস্ত কর্মজীবনকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে পারে। বস্তুত তাঁর লোকজ ভাবনার স্তরটি একটি ক্ষীণ আয়তনে ধরা পড়েছে। সুদীর্ঘ কালের অনুসন্ধানের ফসল হিসেবে এটিকে দেখা চলে। কিন্তু অবনীন্দ্র জীবনের ব্যাপক কর্মময় পরিমণ্ডলে তাঁর সিনেমা-সংক্রান্ত উৎসাহ আর এক ভিন্ন পথের হদিশ দেয় আমাদেরকে। সেই অধ্যায়টিকে বিষয়-সূচিতে আবদ্ধ রাখতে চাই। যদিও এটা ঠিক, সংস্কৃতির গভীর পরিমণ্ডল যে কোনো মানুষকে অপর এক শিল্পের সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটাতে যথেষ্টভাবে সাহায্য করে। একটি অনুসন্ধানী মন এক পাটাতন থেকে অপর পাটাতনে পা ফেলতে দ্বিধার কারণ ঘটায় না, তাই ফলিত শিল্পকলার যে কোন শাখায় তাঁর গতিবিধি হয় সতত সঞ্চারমান। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যেকোনো ভূগোলে একই প্রতিপাদ্য হয়েই কাজ করে যায়। এদেশে সিনেমা আসার সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির প্রত্যক্ষ যোগ থাকবে না—আশ্চর্যের বিষয় হতে পারে। খুব সঙ্গত কারণেই যোগাযোগ থাকাটাই হবে নিয়ম ও রীতির অনুষঙ্গ। যোগসূত্রের সম্ভাবনার কথা মেনে নিলেও, একথা আজ বলতে দ্বিধা নেই, অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে চলচ্চিত্রের যোগাযোগপর্বটি এখনও পর্যন্ত ধরা-ছোঁয়ার বাইরেই ছিল। কেন এমন হয়েছে, কী কারণে তিনি চলচ্চিত্রের বিষয়গত দিক থেকে উপেক্ষার পাত্র হিসেবে থেকে গিয়েছেন, তার কারণ অনুসন্ধান করার কাজটি আপাতত না করলেও চলে। বস্তুত এ বাবদ তিনি কী ভাবনা-চিন্তা পোষণ করতেন সেই দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলে ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাস অন্তত কিছু পরিমাণে উপকৃত হবে।

মূল প্রসঙ্গে প্রবেশের আগে আরও একটি বিষয়ের প্রতি নজর দেওয়া প্রয়োজন। চলচ্চিত্র আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই এই শিল্পটিকে নিয়ে ব্যাপক চর্চা আদপেই হয়নি। কি বিদেশে বা এদেশে। চলচ্চিত্রের নান্দনিক দিকগুলো কী, এর সামাজিক প্রতিফলনগুলো কেমন—এ নিয়ে বিদেশে আলোচনার সূত্রপাত ঘটেছিল বেশ কয়েক বছর পর। এমন কি এদেশেও তার প্রসার ঘটেছে আরও কয়েক বছর বাদে। চর্চা সামগ্রিক অর্থে একটি সজীবতার লক্ষণ। এদেশে পত্র-পত্রিকাকেন্দ্রিক চর্চার ইতিহাসটি বেগবান থাকলেও সংগঠিত চর্চার প্রয়াস দেখা যায় ত্রিশ দশকের গোড়াতেই। এই সংগঠিত চর্চার প্রয়াসে হরেন ঘোষ, নরেন্দ্র দেব এবং গিরিজা বসু প্রমুখের প্রতিষ্ঠিত ‘সিনেমা লাইব্রেরি’ একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এই সিনেমা লাইব্রেরি’র উদ্বোধন হয়েছিল ২৯ এপ্রিল, ১৯৩১ সালে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে গ্রন্থভুক্ত ‘একটি প্রথম সংগঠিত চলচ্চিত্র চর্চা’ অধ্যায়টিতে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ‘সিনেমা লাইব্রেরি’র উদ্যোক্তারা একটি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে অবনীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনো ব্যক্তিকে দিয়ে উদ্বোধন অনুষ্ঠান করাবেন না। ‘সিনেমা লাইব্রেরি’র কার্যবিবরণী থেকে যতদূর জানা যায়, ঐ নির্দিষ্ট দিনের কয়েকদিন আগেই উদ্বোধনের দিন স্থির করা হলেও অবনীন্দ্রনাথ উদ্যোক্তাদেরকে সময় দিতে পারেননি। ফলে অবনীন্দ্রনাথের সময় অনুসারেই ‘সিনেমা লাইব্রেরি’র উদ্বোধনপর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

যে-কোনো উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিকে একটি ভাষণ দিতেই হয়, এটাই নিয়ম। আর সবগুলি থেকে এটিকে পৃথকীকরণের সচেতন উদ্দেশ্য রয়েছে। এই ভাষণের মধ্যে থেকেই সিনেমা সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথের মতামত প্রথম পাওয়া গেল। সারা পৃথিবী জুড়ে নির্বাক পর্যায় থেকে চলচ্চিত্র সবাক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, বিজ্ঞানের প্রয়োগকুশলতা চলচ্চিত্রকে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছে। বিরাট কর্মযজ্ঞে এমন একজন সৃষ্টিশীল মানুষ নিজেকে যে বিচ্ছিন্ন করে রাখবেন না, তা বলাই বাহুল্য। এই ভাষণটি মুদ্রিত রূপ পায় ‘নাচঘর’ সাপ্তাহিক বিনোদন পত্রিকার ১৮ বৈশাখ, ১৩৩৮ সালের সংখ্যায়। চলচ্চিত্রের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে ভাষণটির তুলনামূলক আলোচনাই এখানে সন্নিবেশিত হবে।

কলকাতা শহরে ম্যাডানরা যে-সময় থেকে চলচ্চিত্রের প্রদর্শন শুরু করেছিলেন, সেই সময় থেকেই ঠাকুরবাড়িতে চলচ্চিত্রের প্রচলন হয়েছিল। কেননা কলকাতা শহরে নতুন কোনো যন্ত্রের আমদানি হলেই, ঠাকুরবাড়ি তা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারত না। কথকতার ভঙ্গিতে বলা ঐ ভাষণে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—‘সিনেমা আমি দেখেছি, অনেক দিন ধরে দেখেছি অসুখ করতে কিছু ভালো লাগত না, সিনেমায় গিয়ে বসে থাকতুম— তাদের নড়াচড়া দেখে ভাব বুঝতুম। যেমন রাস্তায় কত লোক চলে যায়, কেউ হাত দুলিয়ে যায়, কেউ পা নাড়িয়ে যায়, কারুর সঙ্গে কথা নেই, মনের যোগ নেই, তবু তাদের হাত পা নাড়া থেকে তাদের মনের ভাব বুঝি।’ স্পষ্টতই বোঝা যায় এই স্মৃতিচারণা নির্বাক চলচ্চিত্র যুগের, এমন কি নির্বাক যুগেরও এক প্রারম্ভিক পর্যায়ের—তখনও ছবিতে যুৎসই কাহিনীর আমদানি হয়নি। অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে চলচ্চিত্রের যোগাযোগটি একেবারেই বিচ্ছিন্ন অধ্যায় নয়। যদিও উল্লিখিত ভাষণটি ছাড়া তিনি আর কোথাও, এবং কোনোভাবে চলচ্চিত্র বিষয় নিয়ে উল্লেখ না রাখার ফলে এই অধ্যায়টি পাথর-চাপা হয়েই পড়েছিল। সূত্র সন্ধানে এটিই আজ আমাদের পাথেয়।

আমাদের মতো একটি বৃটিশ পদানত রাষ্ট্রে বিজ্ঞানের ফললাভ করা জরুরী ও আশু কর্তব্য, এই বিষয়টি অবনীন্দ্রনাথ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। আর সব কর্মকাণ্ডের মতো চলচ্চিত্র শিল্পটির জ্ঞান সঞ্চয় কেন আমাদের অধীত বিদ্যার মধ্যে আসবে না, তা নিয়েও তিনি যে ভাবিত ছিলেন, সেটি জানা যায় ভাষণের প্রারম্ভিক উচ্চারণে—‘সিনেমা আমাদের দেশে এসে গেছে। এসে যখন গেছে তখন সে বিষয়ের জ্ঞান আমরা লাভ করবো না কেন? সে জ্ঞান সঞ্চয়ে আমাদের বাধা হবে কেন?’ এখানে একটি বিষয়ের প্রতি জোর দিতে চাই, তা হল ‘এসে যখন গেছে’ অর্থাৎ সিনেমা এদেশে এসেছে একটি স্বাভাবিক সমপরিণতিতে নয়, যেন হঠাৎ করেই আমদানি হয়েছে। চলচ্চিত্রের আবির্ভাব বিদেশে। এবং এই আবির্ভাবপর্বটি বিজ্ঞানের অপরাপর পরম্পরার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ঘটেছিল। বিদেশে শিল্প বিপ্লবের পরবর্তী পর্যায়ে, বিজ্ঞানের নব-নব আবিষ্কারের সঙ্গেই এটির উদ্ভব। ভারত সে-অর্থে অনুন্নত এবং একটি কৃষিপ্রধান দেশ। বিদেশের সঙ্গে এদেশের একটি মেরুপ্রমাণ পার্থক্য থেকে গেছে। তা সত্ত্বেও বৃটিশ রাজত্ব এখানে থাকার ফলে সিনেমা এদেশে প্রবেশ করতে কোনো বাধার সম্মুখীন হয়নি। এই সামাজিক পট-পরিবর্তনের ইঙ্গিত ওই কথাগুলোর মধ্যে প্রোথিত রয়ে গেছে। ঘটনা নিচয়ের প্রতি অবনীন্দ্রনাথের আনুগত্য আমাদেরকে ভাবায়, বিস্মিত করে।

একটা সময় ছিল, যে সময় চলচ্চিত্রকে সাহিত্যের পটভূমিতে বিচার করাটাই রেওয়াজ হিসেবে গণ্য করা হত। কিন্তু চলচ্চিত্র বয়ঃসন্ধি কালটি পেরিয়ে আসার পর, যৌবনের মধ্যগগনে দাঁড়িয়ে নাটকের সঙ্গে তার মেলবন্ধনটুকু মেনে নিতে আর কোনো আপত্তির কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। ঐ ভাষণে তিনি বলেছিলেন—‘স্টেজের অভিনয়ের ব্যাপার কি সিনেমা থেকে একেবারে চলে গেছে? তা তো নয়। সুতরাং যাঁরা স্টেজে অভিনয় করেন তাদেরও বায়োস্কোপের অভিনয় থেকে অনেক শিখবার আছে। বায়োস্কোপে যাঁরা অভিনয় করেন তাঁরাও স্টেজের অভিনয় থেকে অনেক শিখতে পারেন! উভয়ের যোগ আছে। কারুর অভিনয় করবার ধারাই, অপরের ধারা থেকে একেবারে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায় নি।’’ এই প্রসঙ্গে দুটি বিষয়ের প্রতি নজর দেওয়া যেতে পারে। প্রথমটিতে উভয়ের যোগ আছে, দ্বিতীয়টি ‘‘একেবারে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায় নি।’—’ নাটক ও সিনেমার আন্তঃসম্পর্কের ফলাফল সম্পর্কিত। এ নিয়ে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন উদ্ধৃতির সাহায্য না নিয়ে বর্তমান সময়ের চিন্তা-ভাবনার ফলাফলটুকু উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করতে পারি, এজন্য চলচ্চিত্র শিল্পটি—এই লেখার মুহূর্ত পর্যন্ত শতবর্ষ অতিক্রম করেনি। অতি সম্প্রতি একটি বহুল প্রচলিত বিদেশি পত্রিকা ‘সাইট এন্ড সাউন্ড’ (জানুয়ারি ১৯৯২) এর Elegance versus Vehemence প্রবন্ধটির সাহায্য নিয়েছি। লেখক রেমন্ড ডুর্যান্ট বলছেন

Film's closest relative among the arts not literature, but theatre. Both are `performing arts', with action re-enacted by human performers„ Theatre`s essence and core is cabaret; the performers as him or herself, with direct address and eye-contact of a social physical kind. In film ... the human presence is canned, abstracted, pixilated-dreamed, not social. Film is pictorial performing art. এখন প্রশ্ন অবনীন্দ্রনাথ এই বিষয়গত সাদৃশ্য আয়ত্ত করেছিলেন কিভাবে! আপাতত কোনো সদুত্ত’র আমাদের কাছে নেই।

চলচ্চিত্রের নির্বাক যুগ থেকে সবাক যুগের পট-পরিবর্তনের মধ্যে যে বিষয়গত ফারাক রয়েছে অবনীন্দ্রনাথ সেটি বুঝেছিলেন। সবাক চলচ্চিত্রের সূচনাপর্বে ছবিতে কারিগরি উন্নতি ঘটেনি তা বলা বাহুল্য। ফলে কথা শোনা গেলেও সেটির গুণগতমান উৎরে ছিল, এমন কথা আজ আর বলা যাবে না। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার মধ্যে সবাক চলচ্চিত্রের প্রাথমিক পর্বের অভাবটিকে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। ঐ ভাষণে বলেছিলেন—‘মানুষ কথা কইছে বলে তো মনে হলো না। এই যেমন আমরা কথা কই। মনে হল তাদের হয়ে আর কেউ কথা কইছে, গ্রামোফোন বা আর কিছু।’ কিন্তু পরের বাক্যটি সত্যিই অভূতপূর্ব—‘জানি না আমার দোষ কি যন্ত্রের দোষ, কি কথা নেবার দোষ।’ তিনি ছিলেন মূলত চিত্রশিল্পী, তাঁর ঐ চিত্রচেতনা এখানেও ধরা পড়েছে—‘হঠাৎ শুনলুম ছবি কথা কইছে। ছবিকে তো আমরাও কথা কওয়াই, কিন্তু সে চুপ করে থেকে কথা কয়।’’ দৃশ্যচেতন শিল্প সম্পর্কে চিত্রকলা ও চলচ্চিত্রের আন্তঃসম্পর্ক ও বিরোধ নিয়ে তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন বলেই মনে হয়। কেননা তিনি বলেছেন—‘এ ছবি শুনলাম ফুটে কথা বলছে।’’ এ প্রসঙ্গে বলে নেওয়া ভাল, চলচ্চিত্র নির্মাণে অবনীন্দ্রনাথ উৎসাহী ছিলেন বলেই মনে হয়। তিনি, দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ মিলে একটি চিত্র প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার চেষ্টা করেন ১৯৩০ সালে। প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ হয় ওরিয়েন্টাল ফিল্মস্ লিমিটেড। পরিচালকবর্গের মধ্যে ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। এই কোম্পানী পাঁচ লক্ষ টাকার মূলধন সংগ্রহের চেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু সেটি আদপেই কার্যকর হয়ে ওঠেনি। ফলে জন্মের পরেই ওরিয়েন্টাল ফিল্মস্ কোনো ভূমিকাই নিতে পারেনি।

দেশজ সংস্কৃতির প্রতি অবনীন্দ্রনাথের উৎসাহ বেশ নিবিড় ছিল, তার প্রমাণ ‘‘বাংলার ব্রত’’ বইটি। ব্রতকথা বিশ্লেষণে তিনি যে পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন তা সত্যিই বিরল। ভারত সংস্কৃতির প্রতি পুঁথিগত ইতিহাস চেতনা থেকে নয়—ইতিহাসের ধারাটি জীবন্ত হয়ে রয়েছে লোকমুখে প্রচলিত জীবন-দর্শনের মধ্যে। একথা স্বীকৃত যে বৃটিশরা এদেশে ইতিহাস চর্চার ধারাটিকে গড়ে তুলেছিলেন। তার বাইরেও একটি ধারাকে তখনও পর্যন্ত অচ্ছুৎ হিসেবেই ধরা হয়েছিল—গাথাকাব্য ও ব্রতকথা। এর পাশাপাশি সাধারণ মানুষের বিনোদনের অংশ ছিল। যেটির প্রকাশ ছিল ‘‘পুতুল নাচ’’ বা ‘‘ছায়া পুতুল নাচ’’-এর মধ্যে। দেশের সাধারণ মানুষ এগুলিকে গ্রহণ করেছিলেন সঠিকভাবে সুদীর্ঘকাল যাবৎ। অবনীন্দ্রনাথ এগুলির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ঐতিহ্য অনুসারী হয়েও তিনি যে বিচিত্র গতির প্রবাহে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন সেটার সন্ধান মেলে শেষ জীবনের তৈরি শিল্পকর্মে— কুটুম কাটাম পর্যায়ে।

যদি ‘‘বাংলার ব্রত’ গ্রন্থেই নিজেদেরকে বেঁধে রাখি তাহলে একটি বিষয়ে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাব; যখন পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখকগণ ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে কেবলমাত্র আর্য সংস্কৃতি বুঝতেন অর্থাৎ ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষীণতম উপকরণটির জন্য একমাত্র ‘‘বেদ’’কেই এক এবং অদ্বিতীয় মনে করতেন, তখন অবনীন্দ্রনাথ পাণ্ডিত্যের এই কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে এই বিষয়ে অনার্য সংস্কৃতির দাবিকেও স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এটা তাঁর পক্ষে সেদিন কম দুঃসাহসের কথা ছিল না। বাংলার ব্রতের প্রতি তাঁর অনুরাগের কারণ মূলত এটাই। কারণ এর মধ্যে ভারতীয় সনাতন আচার-জীবনের অনুশাসনমুক্ত বিচিত্র উপকরণের সন্ধান লাভ করেছিলেন। ঠিক এই দৃষ্টিভঙ্গিটি যদি আমরা তাঁর সিনেমা বিষয়ক দিকে নিবন্ধ রাখি, তাহলে অবনীন্দ্রনাথকে বোঝার ক্ষেত্রটি আরও বিস্তৃত হবে। সাম্প্রতিককালে এ বিষয়টি নিয়ে বিশেষভাবে গবেষণা চলেছে।১ ‘‘সিনেমা লাইব্রেরি’র উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলছেন—‘আমরা ভাবছি টকি জিনিসটা পশ্চিম থেকে আমরা পেলুম। তাতো নয়, টকির আয়ডিয়া অনেকদিন আগেই হয়েছে।’’ আক্ষরিক অর্থে ধরলে ভুল হবে সেটা বলে রাখা ভাল। কারিগরিদিকটির প্রতি তিনি আঙুল তুলে দেখাননি, সিনেমার দার্শনিক দিকটির প্রতি তাঁর এই চেতনা কাজ করেছে। সচল ছবি মানুষকে দীর্ঘকাল আকৃষ্ট করেছে—আজও করে। এই মাধ্যমের প্রতি মানুষের অমিশ্রিত চাহিদা আজ আর সমানভাবে না থাকলেও, উপাদান হিসেবে এগুলি অভাব পূরণ করে এসেছে। পুতুল নাচ এক্ষেত্রে একটি সার্থক উদাহরণ। অন্ধ্রপ্রদেশের ‘থল বামালট্টা’ এবং কেরলের ‘‘টোলপারা কট্টু’ ছায়াবাজি পুতুল নাটক হিসেবে আজও টিকে রয়েছে ভারতে। এই নাটকগুলোর পরিবেশনে এমনই সিনেমার উপকরণ রয়ে গেছে যা দৃশ্যত প্রতিফলিত না হলে শুধুমাত্র বাক্যবিন্যাসে তুলে আনাটাই অসম্ভব। মূলত দৃশ্যগ্রাহ্য বলেই এটা সম্ভব। উল্লেখ্য, এই পুতুলনাচগুলোতে সিনেমার কারিগরিদিকটি একেবারেই অনুপস্থিত। কিন্তু সিনেমার দর্শনগত দিকটা সম্পূর্ণভাবে বিরাজমান। অর্থাৎ দৃশ্যগ্রাহ্য কোনো বিষয় সচল হলেই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একসঙ্গে বহু দর্শক সেগুলো উপভোগ করে। যাত্রা থেকে শুরু করে ছায়া-পুতুলনাচের মধ্যে প্রতিফলিত শিল্পকলার বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়, পরিবেশনে একমাত্র ছায়া-পুতুল-বাজি সিনেমার সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে পারে। তাই অবনীন্দ্রনাথের ‘ছায়াবাজি’র উদাহরণটি বিশেষ নির্ভরযোগ্য। বস্তুত আর কেউ এভাবে বিষয়টিকে উল্লেখ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

আলোচনাটি এ পর্যন্ত একটি স্তরে এসে থেমে যায়। অবনীন্দ্রনাথকে একজন চলচ্চিত্র ‘‘মনস্ক’ মানুষ হিসেবেই দেখতে চেয়েছি। যেভাবে বিজ্ঞানী না হয়েও বিজ্ঞান-মনস্ক মানুষ এ সমাজে রয়েছেন। আসলে অবনীন্দ্রনাথের চিন্তা-চেতনায় একজন দার্শনিকের লক্ষণগুলি মূর্ত হওয়াতে, উল্লিখিত ভাষণের শেষ কয়েকটি বাক্য নজরে পড়ে যায়। তিনি বলেছেন— ‘মানুষ চাইল ছবি, চাইল ছবিকে কথা কওয়াতে। এ তো হোলো। এর পরে কি? মানুষের স্বভাব এই যে মানুষ Extreme-এ গিয়ে আবার গোড়ার দিকে ফিরে আসে। হবেও তাই আবার, মানুষ ফিরে আসবে গোড়ার দিকে সেই ছায়াবাজির দিকে।’ আপাতদৃষ্টিতে এটিকে চলচ্চিত্রবিরোধী বক্তব্য বলে মনে হতে পারে। কিন্তু তাঁর ‘বাগেশ্বরী শিল্প’ প্রবন্ধাবলী’ আমাদেরকে অন্য আর উদ্দেশ্যের সন্ধান দেয়। একজন চিত্রশিল্পী নিছক পটুয়ার মনসবদারীতে নিজেকে তৈরি করে রাখেননি। প্রতিফলিত শিল্পের বিকাশে চিত্রশিল্প বিশেষ ভূমিকায় থাকে বলে তিনি লিখেছিলেন—

‘যতদিন মানুষ জানেনি তার নিজের মধ্যে কি চমৎকারিণী শক্তি রয়েছে সৃষ্টি করবার ততদিন সে ... ভয় করে চলছিল; বিশ্বরাজ্যের উপরে কোনো প্রভুত্বই সে আশা করতে পারছিল না; তার কাছে সমস্তই বিরাট রহস্যের মতো ঠেকছিল, সে চুপচাপ বসেছিল। কিন্তু যেদিন শিল্পকে সে জানলে, সেই মুহূর্তেই তার মন ছন্দোময় বেদময় হয়ে উঠলো, রহস্যের দ্বারে গিয়ে সে ধাক্কা দিল সবলে।’২ শিল্প সৃষ্টিরহস্যের এই চাবিকাঠি তাঁর জানা ছিল। কিন্তু আমাদের গতি অন্যত্র নিবদ্ধ রয়েছে।

তাহলে কি অবনীন্দ্রনাথ সমস্ত বিজ্ঞানমনস্কতা ছেড়ে, চলচ্চিত্রকে বর্জন করে প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে ছায়াবাজির দিকে ফিরে যেতে বলছেন, এমন প্রশ্ন আসাটাই স্বাভাবিক। আবার বলছি, যদি আক্ষরিক প্রয়োগ ত্যাগ করতে না পারি, বিষয়ের গভীরতায় প্রবেশ করতে বেগ পেতে হবে। প্রবন্ধের অন্যত্র তিনি লিখছেন—‘‘নাটক যখন পড়া হয়, কিংবা গ্রামোফোনের মধ্য দিয়ে শুনি তখন কান শোনে আর মন সঙ্গে সঙ্গেই নটনটীদের অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি মায় দৃশ্যপটগুলো পর্যন্ত চোখের কোনো সাহায্য না নিয়েই কল্পনায় দেখে চলে, ছবির বেলায় এর বিপরীত কাণ্ড ঘটে,—চোখ দেখলে রূপের ছাপগুলো, মন শুনে বললো কানে শোনার অপেক্ষা না রেখে ছবি যা চলছে তা; বায়স্কোপের ধরা ছবি, চোখে দেখি শুধু তার চলাফেরা, ছবি কিন্তু যা বললে সেটা মন শুনে নেয়।’ তাঁর ঠিক এই অন্তর্দৃষ্টিকে আলোচ্য প্রসঙ্গে কাজে লাগাতে হবে। কেননা জন্মলগ্নের গোড়া থেকেই চলচ্চিত্র তার কারিগরি উন্নতির দিকটিতে বেশ জোর দিয়েছে। আরও কত বেশি পরিমাণে ধাঁ-ধাঁ তাক লাগানো কৌশল অবলম্বন করে দর্শকদেরকে বৈভবের খিচুড়ি গেলানো যায়। একদিকে অন্তঃসারশূন্য বিষয় দর্শকসাধারণকে আরও অজ্ঞানতার দিকে ঠেলে দেয়। এহেন পরিস্থিতিতে এক পদানত জাতির কী ভূমিকা হওয়া উচিত সেটাই ধরা পড়েছে আলোচ্য উক্তিতে। শিল্পের তাত্ত্বিক আলোচনা প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন— মনে হয় শুনলে, এইভাবে সব জিনিসের চর্চা করে চলা শক্ত ব্যাপার। কিন্তু ইউরোপের মানুষ তারা তো চলেছে এইভাবে, তারা তো মাটির তলা থেকে পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্বের এক-একখানি পাতা এক-এক অধ্যায় উঠিয়ে নিয়ে সম্পূর্ণ করছে, পৃথিবীর জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত তার রূপের নানা পরিবর্তনের ইতিহাস ...।৩ শিল্প-ইতিহাস চেতনায় খনন পদ্ধতি যে নতুন পথের দিশারী হতে পারে সেটার ইঙ্গিত রয়েছে এখানে। সেই সঙ্গে একথাও স্মরণে রাখা প্রয়োজন, এ বিষয়ে ইউরোপের উদাহরণ টেনে নিতে অনুদার মনোভাব দেখান নি। দেশের মাটি ও জল চিনতেন, ফলে চলচ্চিত্রে জাঁক-পর্ব শেষ হলেই দর্শকের মন আর ঐ হুল্লোড়বাজিতে ফিরতে চাইবে না, সকলেই সেটা জানে। ছায়াবাজির প্রকৃষ্ট সীমা মেনেই চলচ্চিত্রে লৌকিক উপাদান ব্যবহারে তিনি ছিলেন আগ্রহী। বস্তুত এই প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন ‘‘বাংলার ব্রত’ সংগ্রহের কাজে। সাম্প্রতিককালের একটি দৃষ্টান্ত পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে চাই।৪ শতবর্ষের দোরগোড়ায় এসে, উন্নত দেশগুলিতে চলচ্চিত্র লৌকিক-উপাদান ব্যবহার-চর্চা যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে। কেননা তাঁদের দেশের চলচ্চিত্র-বৈভব এখন আর ইতিহাসবিদদেরকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে টানছে না। তাই তাঁরা অর্থনৈতিক অনুন্নত দেশের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নিজেদেরকে খুঁজে নেবার চেষ্টায় মেতেছেন। এই প্রবণতার ক্ষুদ্রাংশটুকু বহুদিন আগেই এদেশে অবনীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন বলেই নতুন প্রজন্মের চলচ্চিত্র ইতিহাসকারদের কাছে তিনি একমাত্র দৃষ্টান্ত হয়ে রইলেন।

তথ্যসূত্র

1.... folklore offers an emancipatory`horizon'—a liberated and alternative future. Folk-lore is an all embracing phenomenon which comes from people primary relation to the land and community. Third Cinema as Guardian of popular Memory: Towards a Third Aesthetic—Teshome H.Gabrial. / Question of Third Cinema, ed Jim Pines and Panc Willemen, 1989.

২. বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, ১৯৬২, পৃ. ৫।

৩. ঐ, পৃ. ২২৬।

৪. ... studies are limited, either to documenting the trace of oral literature in film (presence of the griot, and use of heroes, and customs borrowed from oral tradition), or to discussing film as oral literature (analysis of repetitious pattern, formulas, proverbs, epic moments and songs). What has been emphasised is the transformation that takes places in the narrative point of viwe when the film takes in charge the story form the oral tradition. As the extra filmic elements of the story combine with specifically cinematic elements; Oral literature and African Film: Narratology in Wend Kunni—Manthia Diawara / Question of Third Cinema.

দায়স্বীকার : এই লেখাটি দেবীপ্রসাদ ঘোষের ‘চলচ্চিন্তা’ গ্রন্থ থেকে নেওয়া। কলকাতার প্রকাশনী সংস্থা প্রতিভাস ১৮ ডিসেম্বর ১৯৯৩ গ্রন্থটি প্রকাশ করে।

লেখক : দেবীপ্রসাদ ঘোষ, কলামিস্ট, লেখক ও চলচ্চিত্র সমালোচক।

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন