মাহামুদ সেতু

প্রকাশিত ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ১২:০০ মিনিট

অন্যকে জানাতে পারেন:

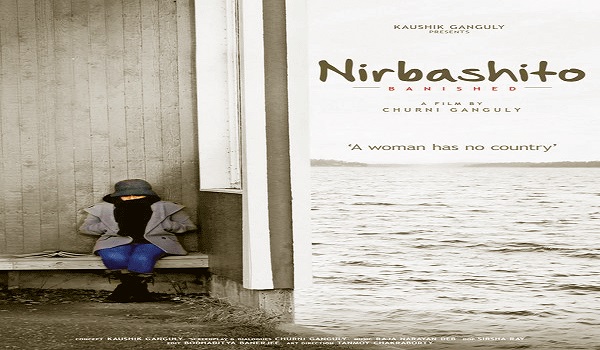

চলচ্চিত্র নির্বাসিততে যা যা নির্বাসিত

মাহামুদ সেতু

বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত লেখক তসলিমা নাসরিনকে নিয়ে কলকাতায় নির্মাণ হয় নির্বাসিত। চলচ্চিত্রটি নিয়ে নির্মাণের শুরু থেকেই নানা আলোচনার শেষ ছিলো না। কেমন হবে এটি, তসলিমার জীবনের কোন কোন দিক উঠে আসবে, ধর্মীয় সংগঠনগুলো বিষয়টিকে কীভাবে নিবে, বিতর্ক উসকে উঠবে কি না—এমন নানা বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছিলো গণমাধ্যমে। সেসব কথার প্রেক্ষাপটেই নির্বাসিত দেখার আগ্রহ জন্মে। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে ভারতে মুক্তিও পায় নির্বাসিত। কিন্তু তখনই বাংলাদেশে বসে চলচ্চিত্রটি দেখা সম্ভব ছিলো না। অপেক্ষা করতে হয় অনলাইনে আসা পর্যন্ত। অবশেষে ২০১৬’র প্রথমদিকে নির্বাসিত দেখার সুযোগ হয়।

প্রথমবার চলচ্চিত্রটি দেখেই কেমন যেনো একটা ঘোর লাগে। অভিনয়, শটের ব্যবহার, সঙ্গীত-আবহসঙ্গীতের ব্যঞ্জনা—সর্বোপরি চলচ্চিত্রটির নির্মাণশৈলী মুগ্ধ করে; আবেগী করে। অনেক ক্ষেত্রেই নির্মাতা চূর্ণী গাঙ্গুলীর নির্মিত বাস্তবতাকে সত্য থেকে পৃথক করতে পারি না। এদিক থেকে উতরে যান নির্মাতা। চলচ্চিত্রের মূল চরিত্র একজন লেখক, যিনি তার দেশ-মা-মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন বহু বছর। তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে তারই আপনজনেরা। কষ্টটা অনুভবের চেষ্টা করি। কিন্তু সামান্য বিরতি দিয়ে কয়েকবার চলচ্চিত্রটি দেখার পর শুরুর সেই ঘোর কাটতে শুরু করে। কিছু প্রশ্ন দানা বাঁধে। খুঁজতে শুরু করি উত্তর।

নির্বাসিতয় রাষ্ট্র নিরাপদ

দৃশ্য-১

ভাঙচুর, আগুন, গুলি-টিয়ারশেল, সংঘর্ষ—কলকাতা শহর জুড়ে তুলকালাম কাণ্ড। এক লেখক ও তার লেখার বিরুদ্ধেই এই ক্ষোভ কলকাতাবাসীর। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খেয়ে যায়। রাজ্যের কর্তাব্যক্তিরা বৈঠকে বসেন। বৈঠকের সিদ্ধান্ত দেখানো না হলেও রাতের আঁধারে চুপিসারে দাগী আসামির মতো লেখককে একপ্রকার জোর করে দেশছাড়া করা হয়।

দৃশ্য-২

চলচ্চিত্রের ৪২ মিনিটে নির্বাসিত লেখক সুইডেনে তার আশ্রয়দাতা সুইডিশ পেন ক্লাবের সভাপতি লুকাস অ’নসনের সঙ্গে কথোপকথনের একপর্যায়ে বলেন, ‘বাংলাদেশ বা ভারতের প্রতি আমার কোনো বিদ্বেষ নেই। আমি মৌলবাদের বিপক্ষে। বিশ্বজুড়ে এই মৌলবাদ মানুষের জীবন নিচ্ছে এবং আমি দৃঢ়ভাবেই এর বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছি।’

শহরে চলমান সহিংসতা রোধে, লেখকের ‘নিরাপত্তা নিশ্চিত’ করতেই রাতের অন্ধকারে তাকে দেশের বাইরে পাঠানো হয়। গণমাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দেন, ‘রচনার কোনো অংশ কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পছন্দ না হলে প্রতিবাদ জানাতে পারে। ... এদেশে বাকস্বাধীনতা স্বীকৃত। প্রতিবাদ করলে আইন মেনে করতে হবে। রাস্তায় নেমে গাড়ি পুড়িয়ে নয়।’ বিশ্বাস করতে মন চায়—রাষ্ট্র ‘নিরুপায়’, তবে বাকস্বাধীনতায় বিশ্বাসী। কিন্তু পরক্ষণেই প্রশ্ন জাগে, যারা রাস্তায় নেমে গাড়ি পোড়ায়, ধ্বংসযজ্ঞ চালায় তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র কী ব্যবস্থা নিয়েছে। এই রাষ্ট্রই কিন্তু একদিকে শাহবাগ গড়ে তোলে, আবার তার বিরুদ্ধে শাপলা’কেও দাঁড় করিয়ে দেয়। এরপর প্রয়োজন ফুরালে ‘নাটকীয়ভাবে’ দু-পক্ষকেই ছুড়ে ফেলে। সেজন্যই শাপলা’র লোকেরা সারাদিন নরকযজ্ঞ চালালেও তাদেরকে থামানো হয় না, মানুষকে দেখানো হয় তারা কতো ভয়ঙ্কর! আর সেই তাদেরকেই রাতের আঁধারে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে প্রমাণ করতে হয়, আমরাই পারি এদেরকে ‘উচিত শিক্ষা‘ দিতে! তার পর আবার শাপলাওয়ালাদের মন রক্ষায় সকালে শাহবাগকেও মাড়িয়ে দেওয়া হয়। অন্যদিকে যে রাষ্ট্র ৭২-এর সংবিধানে ফিরে যাওয়া নিয়ে তোড়জোর চালায়, সেই রাষ্ট্রই আবার রাষ্ট্র ধর্মের প্রশ্নে চুপ মেরে যায়! নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ দাবি করা দলও অঙ্গসংগঠন হিসেবে ধর্মীয় লেজুড় লাগায়! কেউবা আবার ধর্মের ছাতার নীচে দাঁড়িয়ে অসাম্প্রদায়িকতার বাণী আওড়ায়! প্রাত্যহিক জীবনে প্রতিক্ষণ রাষ্ট্র ওই চরিত্র নিয়ে সারাবিশ্বের জনগণকে তেড়ে আসলেও নির্বাসিতয় যতো কথা কেবল ‘মৌলবাদ’ নিয়ে।

এ সেই ‘মৌলবাদ’, যে মৌলবাদ লাদেনের হাতে তৈরি, যা নিয়ে সন্ত্রস্ত পেন্টাগন; এ সেই মৌলবাদ যাকে ধ্বংসের ‘উছিলা’য় গুচ্ছ বোমার আঘাতে আফগানিস্তানে তেলের পাইপলাইন খোঁড়া হয়, ধ্বংস-লুট হয় ইরাকের হাজার বছরের ঐতিহ্য। দৃশ্যত যার শুরু ৯/১১’র পর। যে প্রপঞ্চে সারাবিশ্বে মৌলবাদের একটাই রূপ—মুসলমান। তবে হ্যাঁ, আপনি যদি পশ্চিমা সংস্কৃতিকে লালনপালন করতে পারেন, তাহলে বড়োজোর মডারেট মুসলমানের খাতায় আপনার নাম উঠতে পারে। এই মডারেট মুসলমান হিথ্রো বা জে এফ কেনেডি বিমানবন্দরে নিরাপত্তা বিধানের নামে নিগ্রহের শিকার হলেও তার প্রতিবাদ করে না; মুখ বুজে মেনে নেয়। যদি কোনো মুসলমান এর প্রতিবাদ করেও, তাকে হয়তো নিরাপত্তার জন্য হুমকি অর্থাৎ কোনো জঙ্গি সংগঠনের লোক হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। মূল কথা, কখনোই রাষ্ট্রীয় কাজের প্রতিবাদ করা যাবে না। করলে তাকে সন্ত্রাসী, মৌলবাদী হিসেবে চিহ্নিত করবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কাঠামো। সেজন্যই হয়তো নির্বাসিততে রাষ্ট্র লেখককে দেশ থেকে বের করে দিলেও তিনি রুখে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন তোলেননি, ‘আমি কেনো যাবো?’ কিংবা ‘রাষ্ট্র কেনো আমাকে নিরাপত্তা দিতে পারছে না?’

অথচ বহিরাগত ও অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন ‘শত্রু’র হাত থেকে জনগণকে ‘নিরাপদ’ রাখতে ভারত-রাষ্ট্র ২০১০ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত বিশ্বের সবচেয়ে বেশি অস্ত্র আমদানি করেছে। বাংলাদেশও কম যায় না; শিক্ষা-স্বাস্থ্যের চেয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা খাতে বাজেট অনেকখানি বেশিই রাখা হয় প্রতিবছর। সমস্যার গোড়াটা বোধ হয় এখানেই। যে রাষ্ট্র সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর পরিবর্তে লাঠিয়াল তৈরিতে বেশি মনোযোগী, সেখানে তো অজ্ঞতা-মৌলবাদ-ধর্মান্ধতা-অসহিষ্ণুতা আস্তানা গাড়বেই। আর রাষ্ট্র আবার সেইসব ‘মৌলবাদী’দের কঠোর হস্তে দমনে বদ্ধপরিকর। এজন্য ফি-বছর সামরিক খাতে বাজেট বাড়তে থাকে, সামরিক উপকরণ আমদানি বাড়ে, বাড়তে থাকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর লোকবল। কিন্তু ‘মৌলবাদী সন্ত্রাসী’রা আর সমূলে উৎপাটিত হয় না! কারণ যতো কথাই বলি না কেনো অন্ধকার দূর করতে লাঠি নয়, আলো, যথাযথ শিক্ষার আলো দরকার। সেজন্যই দ্বিধা হয়, আসলেই কি রাষ্ট্র চায় সন্ত্রাস-মৌলবাদকে উপড়ে ফেলতে? উত্তরটা তসলিমার মুখেই শোনা যাক—

‘দু’বছর আগে আকাশ৮ টেলিভিশন সারা শহরে বিশাল করে বিজ্ঞাপন সেঁটে আমার নতুন মেগাসিরিয়াল দুঃসহবাসের প্রচার করলো, মেগাসিরিয়ালের গল্প তখনও কেউ জানে না, কারণ প্রচার তো হয়নি ওটা। কিন্তু রাজ্যের মূখ্যমন্ত্রী টিভি চ্যানেলে পুলিশ পাঠালেন মেগাসিরিয়াল বন্ধ করতে। কী কারণে বন্ধ করতে হবে? হবে, কারণ মুসলমানদের মনে আঘাত লাগবে এই মেগাসিরিয়াল দেখলে। ... [অতঃপর] মেগাসিরিয়াল পঞ্চাশ এপিসোড অবধি বানানো হয়ে গিয়েছিলো, সবগুলো এপিসোডের সিডি [আকাশ৮] দিয়ে এলো এক দল মৌলবাদীকে। পাঁড় অশিক্ষিত কিছু লোক এলিয়ে কেলিয়ে সিরিয়াল দেখলো, যেন ভারতের সেন্সরবোর্ডের হোমড়াচোমড়া কোনও কর্মকর্তা ওরা। ওদের মধ্যেও এত অসততা ছিলো না। ওরা দেখে বলে দিলো, না এমন কিছু নেই এতে, চ্যানেল চাইলে চালাতে পারে। মৌলবাদীরা অনুমোদন দিয়েছে, সুতরাং দেখানো চলে।১

কিন্তু এতো কিছুর পরও শেষ পর্যন্ত মূখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ‘আকাশ৮’ মেগাসিরিয়ালটি চালাতে পারেনি।

রাষ্ট্রের আগ্রহে-অনুগ্রহেই ‘মৌলবাদ’ বেঁচে থাকে, টিকে থাকে। আর এর পিছনে কাজ করে ভোটের রাজনীতি। চলচ্চিত্রের ১৪ মিনিট ৪০ সেকেন্ডে দেখানো পত্রিকার শিরোনামগুলো— ‘সংখ্যালঘু ভোটের বিনিময়ে নির্বাসিত’, ‘ভারতবর্ষে ফেরা প্রায় অনিশ্চিত’—সে কথাই বলে। ধর্মভীরু ভোটারদের মন পেতে ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ দলগুলোও তাই ধর্মের প্রতি অতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। অন্যদিকে মুক্তবুদ্ধির মানুষদের ভোলাতে কট্টর ধর্মীয় দলগুলোও ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ার ভান করে। ভারত থেকে নির্বাসিত মকবুল ফিদা হুসেনকে তাই মজা করে বলতে শোনা যায়, ‘ভারতে আমার ফিরে আসার একমাত্র পথ, সম্ভবত যদি বিজেপি [হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক দল] কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হয়, কিংবা মায়াবতী রাজ্যের গদিতে। ... ক্ষমতায় এসে সম্ভবত তারা [বিজেপি] তাদের কট্টরপন্থি ব্রিগেডকে দমনে রাখবে যেন তাদের সম্মানজনক ও ধর্মনিরপেক্ষ মনে হয়।’২

অথচ নির্বাসিততে লেখককে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কাঠামোর এসব দ্বিমুখী নীতি ও চরিত্র নিয়ে কোনো প্রশ্ন তুলতে দেখা যায় না। চলচ্চিত্রের ২৯ মিনিট ৪০ সেকেন্ডের দিকে লেখক ও লুকাস অ’নসনের মধ্যে সালমান রুশদি’র ‘দ্য স্যাটানিক ভার্সেস’-এর জাপানি অনুবাদক হিতোশি ইগারাশি হত্যাকাণ্ড এবং এর নরওয়েজিয়ান প্রকাশক উইলিয়াম নিগার্ড-এর ওপর ‘মৌলবাদী’দের হামলার বিষয়ে কথা হয়। এ দুই ঘটনার কোনোটারই বিচার হয়নি। ধারণা করা হয়, ‘দ্য স্যাটানিক ভার্সেস’ নিয়ে বিতর্ক বাড়তে পারে ভেবে জাপান সরকার এ ঘটনায় সন্দেহভাজনের ব্যাপারে অধিক তদন্ত চালাতেই অস্বীকৃতি জানায়।৩ কিন্তু নির্মাতা শুধু মৌলবাদীদের হামলার দায়ে দোষী করেই প্রসঙ্গটি ধামাচাপা দিয়ে যান, এ নিয়ে আর কথা এগোয় না! ফলে যেটা হয়, নির্মাতার কারসাজিতে নির্বাসিততে কোনো প্রকার চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয় না রাষ্ট্রকে।

নির্বাসিত তসলিমা : ধর্মশত্রু বনাম মৌলের শত্রু

বিশ্বজুড়ে প্রতিবছর প্রচুর মানুষ দেশান্তরী হয়, হতে বাধ্য হয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়ার শিশু আয়লান কুর্দি’র মরদেহ সমুদ্রে ভেসে বেড়ায়। গণমাধ্যমে বড়ো করে সংবাদ হয় ‘বিশ্বের ঘুম ভাঙাল নিথর আয়লান’৪। ‘জাগ্রত’ বিশ্বনেতারা গভীরভাবে ভাবেন, আলোচনা করেন; সম্মত হন শরণার্থীদের আশ্রয় দিতে। অথচ কেনো সিরিয়ায় যুদ্ধ হয়, মানুষ নিজের ঘর ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসে তা নিয়ে টু কথাটিও হয় না!

নানা কারণে, নানাভাবে এমন দেশান্তর এই উপমহাদেশে কি নতুন কিছু? ১৯৪৭, ৬৫, ৭১-এ এর শেষ নয়, এখনো এ অঞ্চলে মানুষ নীড় হারাচ্ছে, ভিনদেশে পাড়ি জমাচ্ছে। ধর্মকে সামনে রেখে রাষ্ট্র-ক্ষমতার ভাগবাটোয়ারাই এর পশ্চাতে সক্রিয় থেকেছে। আর তাই কল্যাণ সাধনই সব ধর্মের মূল কথা বলে দাবি করা হলেও, রাষ্ট্র ক্ষমতার মদদে আজ পর্যন্ত জগতের সবচেয়ে বেশি অকল্যাণকর ঘটনাগুলো ঘটেছে, রক্তের বন্যা বয়ে গেছে ‘ধর্মসেনা’দের শাণিত তলোয়ারের আঘাতেই। যে জন্য ভারতে বাবরি মসজিদ ভাঙার সময় পুলিশ নীরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, একইভাবে বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে মন্দির ভাঙার কালেও তারা থাকে নির্লিপ্ত! এরপর যখন এ নিয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুন, লুটপাট কিংবা মানুষ ঘরছাড়া হয়, তখন রাষ্ট্র হাজির হয় ‘শান্তিরক্ষী’ হিসেবে।

এমন সব ঘটনা নিয়ে বহু সাহিত্য, চলচ্চিত্র হয়েছে। কখনো কখনো সেগুলোর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে ‘সত্য ঘটনা অবলম্বনে’। কিন্তু আদতেও সত্যের কি নিজের কোনো রূপ আছে? সাহিত্য-চলচ্চিত্রে নির্মিত সত্য কিন্তু প্রশ্নাতীত হয় না সবসময়। তাছাড়া সাহিত্য বা চলচ্চিত্র দূরে থাক, যে আলোকচিত্রকে সত্য ঘটনার প্রামাণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয় সেই ‘আলোকচিত্র[ও] আসলে ... এই পৃথিবীর এক রকম ব্যাখ্যাই।’৫ সেই ব্যাখ্যা আলোকচিত্রী, সাহিত্যিক কিংবা নির্মাতা একভাবে নির্মাণ করেন। আর উত্তরাধুনিকতাবাদ অনুসারে তা প্রকাশ হওয়ার পর পাঠক নিজস্ব একটি ব্যাখ্যা তৈরি করে নেন। শেষ পর্যন্ত কোন ব্যাখ্যাটি টিকে যাবে তা ক্ষমতার ওপরই নির্ভর করে।

চূর্ণীও তার নির্বাসিতকে ‘সত্য’ ঘটনা থেকে উৎসাহিত হয়ে নির্মাণের দাবি করেছেন। চলচ্চিত্রের শুরুতেই প্রোলঙে বলে দেওয়া হয়—‘ইন্সপায়ার্ড বাই দ্য ট্রু স্টোরি অব মিনু অ্যান্ড হার মাদার’। এই মিনু হচ্ছে তসলিমা নাসরিনের পোষা বিড়াল যাকে তিনি মাতৃস্নেহে লালনপালন করেন। অন্যদিকে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে চূর্ণী বলেন, নির্বাসিততে কোনো রাজনৈতিক বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়নি।৬ কথা হলো, তসলিমাকে নিয়ে চলচ্চিত্র হবে সেখানে রাজনীতি থাকবে না! তাহলে রাজনীতি জিনিসটি কী—স্লোগান-মিছিল-নির্বাচন-ধর্মঘট-বিক্ষোভ-রাজপথ অবরোধ? ব্যক্তি জীবনের ছোটো-বড়ো সমস্যা থেকে শুরু করে সমাজ-রাষ্ট্রের ‘বড়ো-বড়ো’ সমস্যা সমাধানের যে চেষ্টা প্রতিনিয়ত মানুষ করে যায় তার নামই তো রাজনীতি; মানুষের বেঁচে থাকাটাই তো রাজনীতি। মায়ের স্তন পান থেকে শুরু করে কোলে-পিঠে চড়াটা শিশুর অধিকার, এই অধিকার আদায়ের জন্যই কখনো তাকে কাঁদতে হয়, কখনো হাসতে হয়—এসবই তার রাজনীতি। উল্টোদিকে শিশুকে স্তন পান করানো থেকে আদরস্নেহ করাটাও মায়ের অধিকার। আর নির্বাসিত তো সেই অধিকারের কথাই বলে—যেখানে মিনুরূপী নির্বাসিত লেখক তসলিমা দেশমাতার কাছে ফিরে আসতে চান, অথচ রাষ্ট্র নানা টালবাহানা করে শেষ পর্যন্ত মায়ের কাছ থেকে সন্তানকে দূরেই সরিয়ে রাখে। নির্মাতা এতো সাবলীলভাবে মা-সন্তানের সম্পর্কের আড়ালে যে রাজনীতির কথা বললেন, রাষ্ট্রের ভয়েই তা আবার অস্বীকারও করলেন!

ভারতীয় উপমহাদেশে শুধু তসলিমাই নন, ‘ধর্মানুভূতি’তে আঘাত করার অভিযোগে চিত্রশিল্পী মকবুল ফিদা হুসেনকেও দেশ ছাড়তে হয়েছে। অবশ্য নির্বাসিত উৎসর্গই করা হয়েছে ফিদা’কে। ভারতের অন্যতম বেসামরিক পুরস্কার—পদ্ম শ্রেণির তিনটিতেই (পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ ও পদ্মবিভূষণ) ভূষিত মকবুল ফিদাকে দেব-দেবীর নগ্ন চিত্র আঁকার দায়ে দেশ ছাড়তে হয়। যদিও এমন চিত্র এঁকে ধর্মীয় সম্প্রীতি নষ্ট করার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে যে আটটি মামলা হয় সেগুলোকে ভারতের সর্বোচ্চ আদালত আমলেই নেয়নি, তার পরও রাষ্ট্র কিন্তু তার পাশে দাঁড়ায়নি! শেষ পর্যন্ত ভারতের সর্বোচ্চ অর্থ উপার্জনকারী এই চিত্রশিল্পী ভারতীয় নাগরিকত্ব ছেড়ে কাতারের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। আরেক ভারতীয় সাহিত্যিক সালমান রুশদিকেও তার ‘স্যাটানিক ভার্সেস’-এর জন্য ধর্মের ধ্বজাধারীদের কাছ থেকে কম দুর্ভোগ পোহাতে হয়নি। একই কাতারে রয়েছেন আরেক বাংলাদেশি কবি দাউদ হায়দার। তিনি তার কবিতায় হযরত মুহাম্মদ (স.), যিশুখ্রিস্ট ও গৌতম বুদ্ধকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেন। এর ফলে, জনরোষ ও মুসলিম বিশ্বের সাহায্য হারানোর ভয়ে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন সরকার তাকে একা বিমানে কলকাতায় পাঠিয়ে দেয়।৭

তবে এই তিন জনের চেয়ে তসলিমার গুরুত্বটা হয়তো অন্যরকম। এরা ধর্মানুভূতিতে আঘাত দেওয়ার অভিযোগে দণ্ডিত হলেও, তসলিমা কিন্তু শুধু তা করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি সক্রিয়ভাবে ‘মৌলবাদ বিরোধী’ লেখালেখি চালিয়ে গেছেন, যাচ্ছেন। তার এই জার্নি তখনই চলছে, যখন বিশ্বজুড়েও পুঁজির স্বার্থে-সমর্থনে মৌলবাদ-সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধ চলছে। একদিকে পুঁজি বিকাশে প্রয়োজনীয় জ্বালানি তেল রয়েছে মুসলিম দেশগুলোর কাছে, অন্যদিকে সমাজতন্ত্র ‘অচল’ হয়ে যাওয়ায় এখন বৈশ্বিকভাবে পুঁজিবাদকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে একমাত্র ইসলামই। কারণ পুঁজি যেভাবে মুক্তবাজারের নামে গোটা বিশ্বকে এককে পরিণত করার কথা বলে, ইসলামও একইভাবে সারাবিশ্বের মুসলমানদের নিয়ে একটি ‘মুসলিম উম্মাহ’ গঠনের ঘোষণা দেয়। কিন্তু ইসলাম ও পুঁজি পরস্পরকে মানতে নারাজ। যে কারণে একে অন্যকে শত্রু হিসেবেই গণ্য করে। এই ‘শত্রু’ নিধনের জন্যই প্রয়োজন পড়ে সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের।

কিন্তু এই যুদ্ধকেও তো জায়েজ করতে হয়, জনসমর্থন পেতে হয়। এজন্য সবার আগে দরকার পড়ে ইসলামকে নিকৃষ্ট প্রমাণের। আর এই প্রমাণ যদি কোনো ‘মুসলিম’ নারী হাজির করেন, তবে তো তা সোনায় সোহাগা! যে জন্য ২৫ তালেবানকে হত্যা করে বিশ্বজুড়ে প্রশংসায় ভাসেন আফগান নারী রেজা গুল কিংবা মালালা ইউসুফজাই নোবেল পান! একইভাবে তসলিমাও ‘মুসলিম’ নারী এবং সক্রিয় মৌলবাদ বিরোধী লেখক। তিনি সেই মডারেট মুসলমানের কাতারে পড়েন। তসলিমা বিশ্বাস করেন, ‘[পশ্চিমারা] একসময় [তৃতীয় বিশ্বকে] শোষণ করতো, এখন তো আর করছে না। গরিব দেশগুলোতে টাকা পয়সা দিচ্ছে উন্নয়নের জন্য। নিজেদের দেশে গরিবদের, আশ্রয়প্রার্থীদের জায়গা দিচ্ছে।’৮ পশ্চিম নিয়ে তার এমন বোঝাপড়ার কারণে অনেকেই তাকে পশ্চিমের দালাল বলতেও দ্বিধা করেন না। অবশ্য পশ্চিমের শুভাকাক্ষী ছাড়াও তসলিমার আরো বড়ো পরিচয় রয়েছে অবাধ যৌনাচারী নারী হিসেবে। তার সমালোচকদের মতে, ‘দেদার পর্ণোগ্রাফি, অবাধ যৌনতার পাশাপাশি তাই তার রচনা জুড়ে রয়েছে বল্গাহীন ব্যক্তিগত যৌনার্তি। উলঙ্গ যৌন আবেদন। সেখানে আমরা যে তসলিমার ছবি দেখি—তিনি সীমাহীন যৌন তাড়নায় অস্থির। অস্বাভাবিক যৌন লালসায় কাতর এক কামার্ত নারী।’৯ যদিও যৌনতা নিয়ে তসলিমার এই ভাবনার হরেক রকম ব্যাখ্যা থাকতে পারে, তবুও একটি বিশাল অংশের মানুষের কাছে তিনি কিন্তু ‘যৌন বিকারগ্রস্ত’ ও ধর্মশত্রু হিসেবে পরিচিত এবং তারা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর। ফলে পশ্চিমের প্রতি সহানুভূতিশীল ও ‘যৌন স্বাধীনতা’র দাবিতে সোচ্চার তসলিমা খুব সহজেই মৌলবাদ-বিরোধী রোল মডেলে পরিণত হন, বন্ধুর স্থান লাভ করেন পশ্চিমের কাছে।

অন্যদিকে পুঁজিও বসে নেই, পশ্চিম থেকে পূর্ব সবদিকেই তার অবাধ বিচরণ। ভারত এই পুঁজির অন্যতম এক বিকাশস্থল। ফলে ভারত থেকে বিতাড়িত হলেও পুঁজির বন্ধু হওয়ায় এখানে তসলিমার গুরুত্ব বেড়েছে বৈ কমেনি। তাই হয়তো নির্মাতা ‘অরাজনৈতিক’ চলচ্চিত্রের তকমা দিয়ে মৌলবাদ-বিরোধী লেখককে পর্দায় হাজির করেন। লেখকের নির্বাসিত জীবনের দুঃসহ বেদনা, তার পোষা বিড়াল বাঘিনি’র মায়ের কাছে ফেরার আকুতি জীবন্ত হয়ে ওঠে দর্শকের কাছে। দর্শক মৌলবাদীদের মুণ্ডুপাত করতে থাকেন, হয়তো ‘সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের’ প্রতি তার নীরব সমর্থনও মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

নিষিদ্ধের শঙ্কা, অতঃপর বিজয়মাল্য

‘এই ছবিটি [নির্বাসিত] কখনও যে সত্যি সত্যি আলোর মুখ দেখবে, ভাবিনি। ... আসলে সরকার কাউকে আমার জীবন নিয়ে বা আমার লেখা গল্প নিয়ে ছবি করতে দিতে চায় না।’১০—বক্তব্যটি তসলিমার। তবে শুধু তসলিমাই নন, আরো অনেকেই ভাবেননি সত্যিই নির্বাসিত মুক্তি পাবে। কারণ আগেই বলেছি, চলচ্চিত্রটি নির্মাণের শুরু থেকেই এ নিয়ে চলছিলো নানা আলোচনা। তবে শেষ পর্যন্ত নির্বাসিত নিষিদ্ধ না হওয়ার পিছনে কয়েকটি কারণের ইঙ্গিত দিয়েছেন তসলিমা নিজেই। তার ভাষায়—‘নির্বাসিত ছবিটা করা হয়েছে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে। আমাকে নিয়ে এ ছবি, অথচ ছবিতে আমার নাম নেই। আমার যে সব গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রাম, সে সব এই ছবিতে দেখানো হয়নি। বলা হয়নি আমি ধর্ম নিয়ে কী বলেছি, দেখানো হয়নি আমি নারীর অধিকার নিয়ে কী লিখেছি।’১১ সত্যি গোটা চলচ্চিত্রে কোথাও তসলিমার নাম পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়নি। চলচ্চিত্রের শেষে প্রোলঙে শুধু বলা হয়েছে, ‘২০১৪ খ্রিস্টাব্দেও লেখক নির্বাসন থেকে তার মাতৃভূমি বাংলাদেশে ফেরার জন্য লড়াই করে যাচ্ছেন। গত ২০ বছর ধরে তিনি নির্বাসনে রয়েছেন।’ কিন্তু কী আশ্চর্য—নিষিদ্ধের ভয়ে যে চলচ্চিত্রে নির্মাতা তসলিমার নাম পর্যন্ত দেননি, সেই নির্বাসিতই বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র হিসেবে ভারতের ৬২তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ‘অর্জন’ করে, রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পেয়ে যায়! মনে পড়ে মকবুল ফিদার সেই কথা—ক্ষমতায় গেলে কট্টরপন্থি বিজেপি নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ প্রমাণ করতে সদা তৎপর থাকে। উল্টোদিকে ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ তৃণমূল কংগ্রেস সরকারই কিন্তু নিজেদেরকে ধর্মের প্রতি সহানুভূতিশীল প্রমাণে ২০১৩-তে তসলিমার ‘দুঃসহবাস’ সম্প্রচার করতে দেয় না।

লেখকের বিরুদ্ধে কলকাতাবাসী ধ্বংসাত্মক আন্দোলন চালাচ্ছে। লেখক টেলিভিশন সংবাদে তা দেখেন। কখনো তা আবার টিভির পর্দা থেকে জাম্পকাটে চলচ্চিত্রে দেখানো হয়। ফলে চলচ্চিত্রের দর্শকও শামিল হয় লেখকের সঙ্গে—এই আন্দোলনের ফলে শিশু, নারী পথচারীদের দুর্ভোগ পোহাতে দেখে। আরো দেখা যায়, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাদেরকে নিরাপদে সরিয়ে নিচ্ছেন। এসব দেখে লেখক খেদ প্রকাশ করেন—‘তোমরা লেখককে ভাবতে দিতে চাইছো না, লিখতে দিতে চাইছো না, বাঁচতে দিতে চাইছো না। ধর্ম কি সহনশীলতার কথা বলেনি?’ লেখকের খেদ দর্শকের মধ্যেও সংক্রমিত হয়। কিন্তু পরক্ষণেই ফাঁকিটা চোখে পড়ে।

এই যেমন বাংলাদেশে অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট ও লেখক নাজিমউদ্দিনকে কুপিয়ে, গুলি করে হত্যার পর অপরাধীদের চিহ্নিত করার পরিবর্তে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তার লেখাগুলো খতিয়ে দেখতে বলেন। তিনি আসলেও ধর্মানুভূতিতে আঘাত দিয়েছিলেন কি না সেটাই যেনো মুখ্য! অথচ রাষ্ট্র কিন্তু একজন খুনিরও ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার স্বীকার করে। এমনকি বাংলাদেশে খুনের অপরাধে ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত একাধিক আসামিকে মহাসমারোহে ক্ষমা করে দেওয়ার দৃষ্টান্তও রয়েছে! কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, ‘নাস্তিক’ ব্লগাররা সেইসব খুনির চেয়েও ভয়ঙ্কর। কারণ ওই যে বললাম, রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসলে ‘ধর্মনিরপেক্ষ’দেরও ধর্মের ছায়ায় আশ্রয় নিতে হয়! তাই গোটাকতক ‘নাস্তিক’ ব্লগার মরলে রাষ্ট্রের তাতে কিছুই আসে যায় না। যেহেতু চক্ষুলজ্জা বলে একটি জিনিস রয়েছে, সেহেতু সাধারণ জনগণের কাছে ‘ইমেজ’ রক্ষার্থে রাষ্ট্র ইনিয়ে-বিনিয়ে, হুমকি-ধমকির সুরে ব্লগারদের ‘সীমা লঙ্ঘন’ না করার ‘পরামর্শ’ও দেয়; ভাবটা এমন—আমি সাবধান করেছি, সাবধান না হলে নিজ দায়িত্বে চাপাতির কোপ খাবেন! তা রাষ্ট্রই যদি লেখকের হাত বেঁধে দিতে চায়, তবে আর ‘মৌলবাদী’দের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করে কী হবে!

তাছাড়া রাষ্ট্রইবা তাহলে কোন বাকস্বাধীনতার স্বীকৃতি দেওয়ার কথা বলে? সংখ্যাগরিষ্ঠ, তারা যেই হোক না কেনো, তাদের মতের সঙ্গে মিলিয়ে যে কথা বলা হবে সেটার স্বাধীনতা রক্ষার নামই কি তবে বাকস্বাধীনতা? এমনটি হলে তাকে বাকস্বাধীনতা মানতে নারাজ তসলিমা। তার হিসেবে—‘অধিকাংশ মানুষ যে কথায় খুশি হয় তা বলতে গেলে মত প্রকাশের জন্য আলাদা করে অধিকার চাওয়ার দরকার হয় না।’১২ তাহলে রাষ্ট্র একদিকে বাকস্বাধীনতার বুলি আওড়ায়, অন্যদিকে সীমা লঙ্ঘন করলেই নাগরিকের টুঁটি চেপে ধরে। তাইতো ভারত-রাষ্ট্র একদিকে নির্বাসিতকে পুরস্কৃত করে, একই দিনে বাকস্বাধীনতা বিরোধী ‘৬৬এ আইটি অ্যাক্ট’১৩ বাতিল করে প্রমাণ করতে চায় সে গণতান্ত্রিক, বাকস্বাধীনতায় বিশ্বাসী। বিশ্বাসের অভাব যেখানে বিদ্যমান, প্রমাণের দায়টা হয়তো সেখানেই সবচেয়ে বেশি!

আর নির্বাসিতই রাষ্ট্রকে সেটা প্রমাণ করার সুযোগ পাইয়ে দেয়। তসলিমা নিজেই বলেন, তার কোনো আন্দোলন-সংগ্রামই চলচ্চিত্রে তুলে ধরা হয়নি। ‘ধর্মানুভূতি’তে আঘাত করার দায়ে ‘মৌলবাদী’দের ভয়ে তিনি দেশ ছাড়তে বাধ্য হন—চলচ্চিত্রে এটা ঘুরেফিরে প্রমাণের চেষ্টা থাকে। কিন্তু তসলিমা তো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও কথা বলেছেন তার আলোচিত উপন্যাস ‘লজ্জা’য়। অথচ নির্মাতা তার চলচ্চিত্রে এটা সঙ্গোপনে এড়িয়ে যান। উল্টো রাষ্ট্রকে তিনি মৌলবাদের কাছে অসহায় হিসেবে উপস্থাপন করেন। নির্বাসিতর ৫৭ মিনিট ২০ সেকেন্ডে নির্বাসিত লেখকের পাঠানো ইমেইল পড়েন তার ভারতীয় বন্ধু প্রীতম (শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়)। তাতে লেখা হয়েছে, ‘সংসারেও চরমপন্থি সিদ্ধান্ত হয় কখনো কখনো। তাই তোমার স্ত্রী চলে গেছেন বাপের বাড়ি। এবার তোমার দশা সরকারের মতো—হয় বাঘিনিকে ভাগাও, নয়তো বউয়ের সাপোর্ট পাবে না।’

কিন্তু আসলেও কি রাষ্ট্র প্রীতমের মতো অসহায়? যদি তা-ই হতো, তাহলে তো কিছুদিন পর পর সংবাদ হতো না—‘পুলিশের সঙ্গে ‘বন্দুকযুদ্ধে’ অমুক সন্ত্রাসী নিহত’। অথচ লেখককে প্রকাশ্যে হত্যার হুমকি দিলেও, ‘মাথার দাম’ ঘোষণা করা হলেও হুমকিদাতার ‘চুল’টিও ছুঁতে পারেনি রাষ্ট্র! আর যদি আন্দোলনকারীদের সংখ্যাধিক্য নিয়েই সমস্যা হয়ে থাকে তাহলেও কথা থাকে—শাপলা চত্বরেও কিন্তু কম লোক ছিলো না। এমন বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাসিততে রাষ্ট্রকে অসহায় প্রমাণের চেষ্টা প্রশ্ন জাগায়! আর চলচ্চিত্রটির পুরস্কার প্রাপ্তি সে প্রশ্নের উত্তরও দিয়ে দেয়!

পাপ নয় পাপীর বিরুদ্ধে যতো ক্ষোভ

লেখক সুইডেন যাওয়ার পর সেখানকার পেন ক্লাবের সভাপতি লুকাস অ’নসন তাকে স্বাগত জানান। লেখকের আবাসন ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেন। পাশাপাশি নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত হওয়ায় লেখকের প্রতি দুঃখও প্রকাশ করেন অ’নসন। তখন লেখক আক্ষেপ করে বলেন, ‘আই ডিজার্ভ ইট (এটা আমার প্রাপ্য ছিলো)।’ এই কথায় অ’নসন আশ্চর্য হলে লেখক আবার বলেন, ‘ইটস দ্য পেন অ্যান্ড দ্য সোর্ড। দ্য সোর্ড অলওয়েজ উইনস।’

এই তলোয়ার ‘মৌলবাদে’র, এই বিজয় ‘মৌলবাদে’র। লেখক স্পষ্টতই তার পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু আসলেও কি লেখক পরাজিত হয়েছেন? তিনি নির্বাসিত হয়েছেন এটাই কি তার পরাজয়? নাগরিকের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে রাষ্ট্র, মৌলবাদের কাছে মাথা নত করে রাতের আঁধারে লেখককে দেশ থেকে তাড়িয়েও দিয়েছে। মনের মধ্যে প্রশ্ন দলা পাকিয়ে ওঠে—নির্মাতা রাষ্ট্রের পরাজয়কে লেখকের ঘাড়ে কেনো চাপিয়ে দিতে চান? কেনো মৌলবাদকে বিজয়মাল্য পরিয়ে দেন? রাষ্ট্র দাবি করে জনগণের নিরাপত্তা বিধান করবে, নাগরিকের সমানাধিকার নিশ্চিত করবে, সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখবে। এখন সেই রাষ্ট্রই যদি মৌলবাদের কাছে পরাজিত হয়, তবে তো তার উপযোগিতাই ফুরিয়ে যায়! হুমকির মুখে পড়ে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব। কিন্তু সেটা তো হতে দেওয়া যায় না। তাই হয়তো নির্মাতা ‘যায় যদি যাক প্রাণ, হীরকের রাজা ভগবান’ প্রমাণ করতে গিয়ে লেখককে পরাজয়ের গ্লানিতে আচ্ছন্ন করেন। শেষ পর্যন্ত রাজা ভগবানের আসনেই থাকেন!

উল্টোদিকে মৌলবাদকে বিজয়ী দেখিয়ে মানুষকে মেনে নিতে বাধ্য করান, এ থেকে পরিত্রাণ পেতে রাষ্ট্রের কোনো বিকল্প নেই। তাইতো লেখককে বাংলাদেশ ও ভারতের পর এবার সুইডেনের শরণাপন্ন হতে হয়। নির্বাসিত-এর ২২ মিনিটের দিকে সুইডেনে আশ্রিত লেখককে সে দেশের প্রধানমন্ত্রীর পাঠানো চিঠি পড়ে শোনান লুকাস অ’নসন। প্রধানমন্ত্রী সেই চিঠিতে লেখককে স্বাগত জানান এবং তাকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেন। তবে এই নিরাপত্তা কিন্তু শুধুই মুসলিম মৌলবাদীদের হাত থেকে লেখককে রক্ষা করতে। তা জগতে কি শুধু ইসলামি মৌলবাদই বিদ্যমান?

ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় বলিউড তারকা হৃত্বিক রোশন গত ২৮ জানুয়ারি ২০১৬ টুইট করেন—‘কঙ্গনা রানাওয়াতের চেয়ে পোপের সঙ্গে আমার প্রেমের সম্পর্ক থাকার সম্ভাবনা বেশি।’ ব্যস, আর কোথায় যাবেন! পোপকে প্রকারান্তরে সমকামি বলার দায়ে হৃত্বিকের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দিয়েছেন ভারতীয় খ্রিস্টানদের সংগঠনের এক ভাইস প্রেসিডেন্ট।১৪ তাছাড়া অনেকে এমন দাবিও করেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ইসলামি জঙ্গিবাদের চেয়েও খ্রিস্টান মৌলবাদ বেশি ভয়ঙ্কর!১৫ আসলে মৌলবাদ মৌলবাদই, সেটা যে ধর্মেরই হোক না কেনো। কিন্তু যতো কথা শুধু ‘ইসলামি মৌলবাদ’ নিয়ে! সেজন্যই এই মৌলবাদ টিকে থাকে কী করে, এর উৎপত্তি কীভাবে, কার মদদে সেসব নিয়েও কথা বলা জরুরি।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্বজুড়ে গড়ে প্রতিবছর প্রায় দেড় ট্রিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বাণিজ্য হয়। এই অস্ত্রের সিংহভাগ রপ্তানি করে যুক্তরাষ্ট্র। শুধু সম্প্রতি নয়, বরং ২০ শতক জুড়েই অস্ত্রের রমরমা বাণিজ্য চলেছে বিশ্বজুড়ে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর অস্ত্র ব্যবসায় মন্দা দেখা দেয়। তখন প্রয়োজন পড়ে নতুন উছিলার, শত্রুর; যার কাছ থেকে নিরাপদ থাকতে অস্ত্র দরকার। ব্যস, ৯০ দশকের পর আবার বাড়তে থাকে এই ব্যবসা। আর এই নতুন শত্রু হিসেবে উঠে আসে ইসলামি মৌলবাদীদের নাম। আজ যে তালেবানদের ভয়ে সারা দুনিয়ার ‘শান্তিকামী’ মানুষ তটস্থ, একসময় খোদ যুক্তরাষ্ট্রই সেই ‘মুজাহিদ’দের অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়েছে। তাদেরকে ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে হোয়াইট হাউসে ডেকে নিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগান। সেখানে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে তালেবানদের পরিচয় করিয়ে দেন, ‘নৈতিক-অর্থে এরা—মানে মুজাহিদিনরা—আমেরিকা স্থাপনকারী মহাপুরুষদের সমতুল্য।’১৬ কিন্তু এরাই যখন আবার যুক্তরাষ্ট্রের শত্রুতে পরিণত হলো, তখন ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার জিবিগনিউ ব্রেজেনস্কি’কে এক আলোচনায় প্রশ্ন করা হয়, ‘ইসলামপন্থীদের, অর্থাৎ ভবিষ্যতের সন্ত্রাসীদের আপনারাই অস্ত্র দিয়েছেন, আপনারাই পরামর্শ দিয়েছেন, এ ব্যাপারে কি আপনার কোনো অনুশোচনা নাই?’ এর জবাবে তিনি বলেন, ‘‘‘কিছু উত্তেজিত মুসলমানদের’ চাইতে সোভিয়েত সাম্রাজ্য ধ্বংস-হওয়া, মধ্য ইউরোপ স্বাধীন হওয়া বহু গুণ গুরুত্বপূর্ণ।’’১৭

আর যখনই আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিতাড়িত করা হলো, সোভিয়েত ভেঙে গেলো তখনই গুটি উল্টে যায়। তালেবানরা বন্ধু থেকে শত্রুতে পরিণত হয়। শুধু তালেবানরাই নয়, শত্রু হয় গোটা মুসলিম বিশ্বই। এবং এই শত্রুর একটি আন্তর্জাতিক রূপ রয়েছে, যে জন্য যুক্তরাষ্ট্র জোর গলায় বলে, ইসলামি জঙ্গিবাদ ‘বিশ্বশান্তি’র জন্য হুমকি! আর বিশ্বশান্তি রক্ষার্থে আমেরিকান অস্ত্রের কোনো জুড়ি নেই! তাইতো সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে বাংলাদেশেও সে অস্ত্রের চাহিদা গড়ে ওঠে। তবে সেই অস্ত্রই (স্নাইপার রাইফেল এম কে ১১) যখন আবার ‘জঙ্গিঘাঁটি’তে পাওয়া যায়১৮, তখন বিষম লাগে—এই অস্ত্র তারা পেলো কোথায়? কারণ, এই অস্ত্রটি নাকি খোলা বাজারে বিক্রি হয় না, শুধু কোনো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানই কিনতে পারে। পুঁজি একদিকে অস্ত্র তৈরি করে, অন্যদিকে বাজারে তার চাহিদা তৈরি করতে নিরাপত্তা শঙ্কা-ঝুঁকির ভয় দেখায় সম্ভাব্য ক্রেতাকে। সেই ভয়ে ভীত হয়ে সৌদি আরবের মতো মার্কামারা মুসলিম দেশও ব্রেজেনস্কি’র সেই ‘কিছু উত্তেজিত মুসলমানদের’ প্রতিরোধে প্রতিবছর কোটি কোটি ডলারের অস্ত্র কেনে। ওই অস্ত্র আবার ‘কালোবাজার’ হয়ে ‘জঙ্গি’দের হাতে ওঠে! দুই দিকেই লাভ শেষ পর্যন্ত পুঁজিরই! অথচ নির্বাসিতর নির্বাসিত লেখক পুঁজির এই কারসাজি নিয়ে কথা বলতে নারাজ।

চলচ্চিত্রভাষায় উত্তীর্ণ নির্বাসিত

কবি ও চলচ্চিত্রনির্মাতা উভয়েই খেলোয়াড়—একজন শব্দ নিয়ে খেলা করেন, অন্যজন ইমেজ। কোনো একটি বিষয়কে ঘিরে নির্মাতার মন-মগজে যে ইমেজগুলো খেলা করে সেগুলোর সেলুলয়েডিয় রূপান্তরই চলচ্চিত্র। নির্মাতা তার ইমেজগুলোকে সেলুলয়েডের পাতায় একের পর এক সাজিয়ে দর্শকের সামনে হাজির করেন। কিন্তু শুধু শব্দের পর শব্দ বসালেই যেমন কবিতা হয় না, তেমনই ইমেজের পর ইমেজ সাজালেই চলচ্চিত্র হয় না। পর পর সাজানো ইমেজগুলোর মধ্যে যে সম্পর্ক—তা সে ক্রমিক বা দ্বান্দ্বিক যাই হোক না কেনো—ক্রিয়া করে চলচ্চিত্রকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আর এই দৃশ্যমান ইমেজের সঙ্গে শব্দ, ধ্বনি, সঙ্গীতের সুবিবেচিত ও প্রয়োজনমাফিক সংযোজন চলচ্চিত্রকে আরো গতিশীল ও জীবন্ত করে তোলে। এই বিচারে চূর্ণীকে সফলই বলতে হয়।

চলচ্চিত্রজুড়ে নির্দিষ্ট গতি ধরে রেখেছেন নির্মাতা। ইমেজের সার্থক ব্যবহার, সেটাকে আরো বাস্তব করে তুলতে পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আবহসঙ্গীতের ব্যবহার দর্শকমনে সফলভাবে বিভ্রম তৈরি করে। তাই লেখককে যখন জোর করে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়, তার পোষা বিড়াল বাঘিনি অনাথের মতো পড়ে থাকে ঘরে, তখন দর্শকরাও উদ্বিগ্ন হন লেখক ও বাঘিনির ভবিষ্যৎ চিন্তা করে। আবার সুইডেনে গিয়ে ভাষা-বিভ্রাটের কারণে ক্ষুধার্ত লেখক যখন সামনে খাবারের প্যাকেট থাকার পরও খেতে পারেন না, তখনো দর্শক সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠেন তার প্রতি। কিংবা অনাথ বাঘিনি যখন ঘরজুড়ে ভীরু পায়ে হেঁটে বেড়ায়, তখন তার প্রতিও দর্শকের সহানুভূতি ঝরে পড়ে।

অন্যদিকে নির্বাসিত জুড়েই বিভিন্ন সময় লেখকের ছোটোবেলার স্মৃতি বিক্ষিপ্তভাবে পর্দায় উঠে আসে—লেখকের নিজের বাড়ি, ব্যালকনি, বাগান, বদ্ধ ঘরে আটকে থাকা লেখক। চলচ্চিত্রের ৪১ মিনিটের দিকে সুইডেনে অ’নসনের বাড়িতে স্ত্রী ইলমা পিয়ানো বাজান, তখন লেখক ফ্ল্যাশব্যাকে তার অতীত বিচরণ করে আসেন। তিনি কবিতা আবৃত্তি করেন, ‘বাড়িটা তুই আছিস কেমন? তোর বুঝি খুব একলা লাগে ...।’ আবৃত্তির সঙ্গে পিয়ানোর সুর আর লেখকের নিজের বাড়ির দৃশ্য—তিনে মিলে দর্শকমনে বাস্তব অভিঘাত তৈরি করে। আবার এক ঘণ্টা এক মিনিটে লেখক ও ইলমা বসে কথা বলছেন; লেখকের কণ্ঠে আশাবাদ শোনা যায়—তিনি দেশে ফিরবেন, বাংলায় গান গাইবেন; ফ্রেমে তখন মোমবাতি জ্বলতে দেখা যায়। দৃশ্যটিতে প্রতীক ব্যবহারে উতরে যান নির্মাতা।

নির্বাসিতয় ইমেজের পাশাপাশি সঙ্গীতের পরিমিত ও সুচিন্তিত ব্যবহার পরিপ্রেক্ষিত নির্মাণে অনবদ্য ভূমিকা রেখেছে। এতে ব্যবহৃত আবহসঙ্গীতের মাধ্যমে নির্মাতা চলচ্চিত্রে যা দেখিয়েছেন তার চেয়ে অনেক বেশি বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন। লেখকের বন্ধু প্রীতম তার বাসায় আশ্রিত বাঘিনির জন্য আয়া রাখেন, খাঁচা কিনে আনেন। আয়া বাঘিনিকে খাঁচায় পুরে সামনে খাবার দেন। খাঁচার ভিতর থেকে বাঘিনি খাবার খায়। আয়া খাবার দিয়ে চলে যাচ্ছেন, বাঘিনি পিছন থেকে তার দিকে তাকিয়ে থাকেন, এমন সময় আবহে বাজানো হয় ‘সবকটা জানালা খুলে দাও না ...’। ৪৩ মিনিট ৪০ সেকেন্ডে লেখকের বন্ধু মেরি অ্যানি উইভার তার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তিনি লেখকের সঙ্গে দেখা করার জন্য ঢাকা থেকেও ঘুরে গেছেন। লেখকের বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করেছেন। উইভার তখন লেখককে বলেন, ‘তোমার বাবা আমার হাত ধরে কেঁদে ফেলেন। তোমার মায়ের শূন্য দৃষ্টি আমাকে অসহায় করে তুলে।’ লেখক তখন যেনো নিজের বাবার হাতের স্পর্শ অনুভব করতে উইভারের হাত জড়িয়ে ধরেন, মা-মাটির স্পর্শ পেতে চান ওই হাত থেকে। এমন সময় আবহে বেজে ওঠে ‘আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ...।’ দুই ক্ষেত্রে আবহসঙ্গীতের ব্যবহার এক কথায় অসাধারণ!

এরপর শেষ দৃশ্যে নির্বাসিতর লেখক বাস্তবের তসলিমার লেখা কবিতা আবৃত্তি করেন, দেশে ফেরার আকুতি ফুটে ওঠে সেই কবিতায়। তখন আবারও আবহে শোনা যায়, ‘সবকটা জানালা খুলে দাও না ...’। এই আবহসঙ্গীত পরিস্থিতিটাকে আরো জীবন্ত করে তোলে। দর্শক লেখকের আকুতি মনেপ্রাণে অনুভব করতে পারেন। শেষ পর্যন্ত নির্মাতা চূর্ণী ইমেজ ও শব্দ দিয়ে দর্শকমনে ঘোর তৈরিতে সক্ষম হন। যে সক্ষমতার পুরস্কারও তিনি নগদেই পেয়েছেন। বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র ছাড়াও সঙ্গীত বিভাগেও নির্বাসিত ৬২তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করে।

যবনিকাপাত

নির্বাসিত শুরু হয় ইঁদুর-বিড়াল খেলা দেখিয়ে। চলচ্চিত্রজুড়েও সেই খেলাই চলতে থাকে লেখক-রাষ্ট্র-মৌলবাদীদের মধ্যে। অবশ্য নির্মাতা এ খেলায় রাষ্ট্রকে খেলোয়াড় নয়, বরং রেফারি হিসেবেই উপস্থিত করেছেন। রাষ্ট্র মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয় না, লেখকেরও ক্ষতি চায় না; উভয়পক্ষকেই তুষ্ট রাখতে চায়। এটা আরো স্পষ্টভাবে বোঝা যায় চলচ্চিত্রের শেষার্ধে বাঘিনিকে সুইডেন পাঠানোর জন্য সরকার ধর্মীয় কট্টরপন্থিদের এনওসি (নো অবজেকশন সার্টিফিকেট) চাইতে গেলে। তার পরও বাঘিনির নিরাপত্তা শঙ্কায় ভোগে রাষ্ট্র। অবশেষে রাষ্ট্র সুইডিশ দূতাবাসের ওপর বাঘিনির দায় চাপিয়ে দেয়। এরপর তার জন্য পাসপোর্ট-ভিসার ঝক্কিকে মোটাদাগে রাষ্ট্রের অব্যবস্থাপনা ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বলেই তুলে ধরেন নির্মাতা। রাষ্ট্রের চরিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে দর্শকের কাছে। অথচ পরক্ষণেই চলচ্চিত্রের এক ঘণ্টা পাঁচ মিনিট ৩৫ সেকেন্ডের দিকে নির্মাতা লেখককে দিয়ে বলিয়ে [লেখক ল্যাপটপে লিখতে থাকেন] নেন, ‘আমি ভালো নেই, তুমি ভালো থেকে প্রিয় দেশ।’ এতোটুকু বলেই লেখক থেমে যান, তার ভিতরের অব্যক্ত কষ্টটুকু দু ফোঁটা চোখের জল হিসেবে গড়িয়ে পড়ে; তিনি আবার বলেন [লেখেন], ‘আর যেনো কাউকে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হতে না হয়।’ অর্থাৎ রাষ্ট্রের স্বরূপ উন্মোচন করতে না করতেই নির্মাতা আবারও সেই ‘মৌলবাদী’দের দিকেই বন্দুক তাক করলেন। তিনি হয়তো বুঝিয়ে দিলেন যতো আমলাতান্ত্রিক জটিলতাই থাকুক না কেনো, রাষ্ট্র তার নাগরিকের নিরাপত্তার ব্যাপারে পূর্ণমাত্রায় সচেতন এবং যতো নষ্টের গোড়া ওই মৌলবাদীরাই।

মোদ্দা কথা হলো, রাষ্ট্রের তাঁবেদারি করে স্বীকৃতি হয়তো পাওয়া যায়, তবে তাতে জনসাধারণের কোনো উপকার হয় না। নির্বাসিত দেখে দর্শক খুব স্পষ্ট করেই তসলিমার সঙ্গে মৌলবাদীদের বিরোধ, ‘বিশ্বশান্তি’ ও ‘মুক্তচিন্তা’র জন্য মৌলবাদ কতো বড়ো হুমকি বুঝতে পারবেন। কিন্তু যেটা বুঝতে পারবেন না—পুঁজিবাদী রাষ্ট্রই মৌলবাদীদের জন্ম দেয়, টিকিয়ে রাখে; এই রাষ্ট্রই সবার আগে তসলিমাকে ত্যাগ করে, তার পাসপোর্ট আটকে দেয়, নাগরিক অধিকার খর্ব করে। এ সত্যগুলো নির্মাতা সুকৌশলে দর্শকের নাগালের বাইরেই রেখে দিলেন। আক্ষেপ শুধু এতোটুকুই!

লেখক : মাহামুদ সেতু, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের স্নাতকোত্তর পর্বের শিক্ষার্থী।

msetu.mcj@gmail.com

তথ্যসূত্র

১. নাসরিন, তসলিমা; ‘নিষিদ্ধ করার পাঁয়তারা’; বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৭ মে ২০১৫।

২. হুসেন, মকবুল ফিদা; ‘নগ্নতা বিশুদ্ধতারই রূপালঙ্কার’; ভূমিকা ও অনুবাদ : আন্দালিব রাশদী; বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫।

৩. https://en.wikipedia.org/wiki/Hitoshi_Igarashi#Death; retrieved on 24.04.2016

৪. ‘বিশ্বের ঘুম ভাঙাল নিথর আয়লান’; প্রথম আলো, ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫।

৫. সনটাগ, সুজান (২০১৩ [১৯৭৭] : ৫); অন ফটোগ্রাফি; অনুবাদ : মাহমুদুল হোসেন; নোকতা, ঢাকা।

৬. http://indianexpress.com/article/entertainment/regional/nirbashito-not-a-biopic-on-taslima-churni2465535; retrieved on 24.04.2016

7. https://goo.gl/VckGW4; retrieved on 24.04.2016

৮. তসলিমার ফেইসবুক আইডি’তে (https://web.facebook.com/nasreen.taslima) গত ২০ এপ্রিল ২০১৬ সন্ধ্যা সাতটা ৩৯ মিনিটে দেওয়া এক পোস্টের কমেন্ট অংশে জনৈক সুদীপ মৈত্রের ‘পশ্চিমি রাষ্ট্রকে প্রশ্ন করা উচিৎ, তারা আর কতদিন তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বকে শোষণ করবে ...’ শীর্ষক কমেন্টের জবাবে তসলিমা এসব কথা বলেন।

৯. আবু রিদা (১৯৯৫ : ৭৫—৭৬); তসলিমা নাসরিন : জীবনবোধ ও যৌনচেতনা; নতুন গতি প্রকাশনী, কলকাতা।

১০. প্রাগুক্ত; বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৭ মে ২০১৫।

১১. প্রাগুক্ত; বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৭ মে ২০১৫।

১২. নাসরিন, তসলিমা; ‘দেশপ্রেম না থাকাও মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার’; বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬।

১৩. বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারার মতো একই রকম আইন, যেখানে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে মিথ্যা, অশ্লীল, মানহানিকর বক্তব্য প্রকাশ করলে শাস্তির বিধান রয়েছে।

14.http://indianexpress.com/article/entertainment/bollywood/hrithik-roshan-sent-notice-for-his-pope-tweet/; retrieved on 24.04.2016

15.http:/ww/w.patheos.com/blogs/danthropology/2015/11/christian-terrorism-is-a-bigger-threat-to-u-s-freedom-than-islamic-extremism/; retrieved on 24.04.2016

১৬. আহমেদ, রেহনুমা (২০০৬ : ১৫); ‘প্রাক-কথন’; ইসলামী চিন্তার পুনর্পঠন : সমকালীন মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের সংগ্রাম; সংকলন ও অনুবাদ : রেহনুমা আহমেদ; একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা।

১৭. প্রাগুক্ত; আহমেদ (২০০৬ : ১৪)।

১৮. http://goo.gl/RHxlD9; retrieved on 24.04.2016

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন