প্রদীপ দাস

প্রকাশিত ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০২৩ ১২:০০ মিনিট

অন্যকে জানাতে পারেন:

বাংলা চলচ্চিত্রের রঙ-রূপ দর্শন

প্রদীপ দাস

নবাব পরিবারের ‘ফটোগ্রাফিক সোসাইটি’র তরুণরা শখের বশে নির্মাণ করে ঢাকার প্রথম চলচ্চিত্র সুকুমারী (১৯২৭-২৮)। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তৎকালীন বাংলার মুসলিমদের অধিকার হরণ করা হয় এই বলে যে, চলচ্চিত্র-নির্মাণ হিন্দুদের কাজ। তাই কোনো মুসলিমকে চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে হলে গ্রহণ করতে হতো হিন্দু নাম। ভারত সরকারও জারি করে Raw Film Control Order; যার ফলে আগে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেননি এমন কেউ কাঁচা ফিল্ম কিনতে পারতো না। অন্যদিকে ব্রিটিশদের দীর্ঘকালের শোষণ, তার ওপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ; হাজার হাজার না খেতে পাওয়া মানুষের কান্না, করুণ মৃত্যু। এই সবকিছু যেনো বাংলার সন্তান ওবায়েদ উল হকের ভিতরের মানুষটাকে কষাঘাত করতে থাকে কিছু করার অভিপ্রায়ে। তাই শাসকশ্রেণির রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে হিন্দু ‘হিমাদ্রী চৌধুরী’ নামে তিনি এই না খাওয়া মানুষের চিত্র তুলে ধরেন দুঃখে যাদের জীবন গড়া (১৯৪৬) চলচ্চিত্রে।

তার পরের বছর অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশরা বিদায় নিলে পশ্চিম পাকিস্তান আর পূর্ব পাকিস্তান ধর্মের ধুয়ায় এক বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের ঘোর কাটতে থাকে। প্রথমেই পশ্চিম পাকিস্তানিরা কেড়ে নিতে চায় বাঙালির ভাষা। তখন বাঙালিদের আর বুঝতে বাকি থাকে না যে, এরাও ব্রিটিশদের থেকে ভিন্ন কিছু নয়। শুরু হয় ভাষা আন্দোলন। এর মাধ্যমে নতুন করে মুক্তির আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করতে শিল্পীরা তাদের নিজ নিজ শিল্পমাধ্যমকে বেছে নেন। চলচ্চিত্রশিল্পীরাও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। কিন্তু তখন পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের চলচ্চিত্রশিল্পের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি ছিলো না। পরে ১৯৫৭ সালে আবদুল জব্বার খান, নাজির আহমদ, ড. আবদুস সাদেক ও সাংবাদিক জহুর হোসেনসহ বেশ কয়েকজনের আপ্রাণ প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠা হয় ‘পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা’র। তারপর দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে বাংলা চলচ্চিত্র আজ কোথায় দাঁড়িয়ে সে সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন আহমেদ আমিনুল ইসলাম তার ‘বাংলাদেশের চলচ্চিত্র : চলচ্চিত্রে বাংলাদেশ’ গ্রন্থে।

লেখকের চলচ্চিত্র সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের পড়াশোনা, লেখালেখি, সেমিনার, গবেষণা ও বিশ্লেষণের একটা পরিশীলিত রূপ এই গ্রন্থ। তার গবেষণায় উঠে এসেছে স্বাধীনতার আগে ও পরে চলচ্চিত্রশিল্পে লোকসাহিত্যের প্রয়োগ এবং বাংলা চলচ্চিত্রে পুঁজি, মুনাফা ও রাজস্বের যাবতীয় বিষয়-আশয়। সেই সঙ্গে তার বিশ্লেষণে বাংলাদেশে ডিজিটাল চলচ্চিত্রের আত্মপরিচয়ও স্থান পেয়েছে।

বইটির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো বিষয়বস্তুর বিচিত্রতা। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে যেমন এসেছে ওপার বাংলার ঋত্বিক ঘটক ও সত্যজিতের প্রসঙ্গ; তেমনই ঠাঁই পেয়েছে এপার বাংলার জহির রায়হানের স্টপ জেনোসাইড ও জীবন থেকে নেয়ার বাংলার সমাজ ও রাষ্ট্র প্রসঙ্গ; আলোচনা হয়েছে ফিউশনতত্ত্ব নিয়েও। এছাড়াও বাংলাদেশে চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন ও তার পটভূমি, চলচ্চিত্র প্রশিক্ষণ পাঠক্রম, সেন্সর ও এর পটভূমি এবং বাংলাদেশে এই শিল্পের সঙ্কট ও উত্তরণের পথ নিয়ে কথা হয়েছে। আর প্রাসঙ্গিকভাবেই এসে গেছে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে নারীর ইমেজ নির্মাণ এবং মুক্তিযুদ্ধ ও চলচ্চিত্রশিল্পের মুক্তির প্রসঙ্গ। বিষয়বস্তুর বিচিত্রতা থাকলেও বইটি বাংলাদেশের চলচ্চিত্রশিল্পের সামগ্রিকতা তুলে ধরার চেষ্টা করেছে।

১৫টি প্রবন্ধের মধ্যে এই গ্রন্থের প্রথমটি ‘দর্শকের নন্দনভাবনায় থিয়েটার ও চলচ্চিত্র : একটি তুলনামূলক পাঠ’। ধারণা করা হতো, বেদ (ঋক্, সাম, অথর্ব ও যজুঃ) থেকে নেওয়া—কথা, সঙ্গীত, অভিনয় ও রস-এর সমন্বয়ে গঠিত নাট্যতত্ত্ব, চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তার কারণে অস্তিত্ব সঙ্কটে পড়ে। যদিও বিলুপ্তির সম্ভাবনা গুঁড়িয়ে দিয়ে নাট্যতত্ত্ব আজও তার স্বমহিমায় ঠায় দাঁড়িয়ে আছে; একই সঙ্গে চলচ্চিত্রও নব আবিষ্কারের সমান্তরালে স্বতন্ত্র শিল্পগুণে টিকে থাকবে হয়তো অনন্তকাল।

ঋত্বিক কুমার ঘটক ও সত্যজিৎ রায়কে যদি বাংলা চলচ্চিত্রের মহাপুরুষ বলি, হয়তো বা অত্যুক্তি হবে না। তাই বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের কথা বলতে গিয়ে ভৌগোলিক ও রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন দুই মহাপুরুষকে আনলে এই বইয়ের মৌলিকত্ব নষ্ট হবে না বলেই লেখকের ধারণা। কারণ সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালীতে অপু ছেঁড়া কাঁথার ভিতর দিয়ে চোখ মেললে পুরো বাংলার আর্থসামাজিক অবস্থাই যেনো মূর্ত হয়ে ওঠে। এ বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যখন দেখা যায় দুর্গা ও অপু মিষ্টি কেনার সাধ্য নেই জেনেও, যে কিনবে তাকে দেখার আনন্দে দোকানির পিছনে ছোটে।

বাংলার মুক্ত বাতাসে ছুটে চলা এই কিশোর-কিশোরীর মতো হাজারো বাঙালি দেশভাগের পর একটি নতুন পরিচয় পায়—‘উদ্বাস্তু’। এই উদ্বাস্তুদের একজন ঋত্বিক ঘটক সুবর্ণরেখায় দেখান ঈশ্বর ও হরপ্রসাদ ঢাকা জেলার বাগদি বউকে নবজীবন কলোনিতে আশ্রয় দেননি; কারণ তিনি পাবনা জেলার নন। বাঙালি মনে নীরবে ছড়িয়ে পড়া সহজাত এই ঘাতক ব্যাধি কী ধরনের সর্বগ্রাসী হতে পারে তারই ইঙ্গিত বহন করে এই উদ্বাস্তু। আর উদ্বাস্তু ঋত্বিকের চলচ্চিত্র ও ব্যক্তি-ঋত্বিক দেশভাগকে কখনো মেনে নিতে পারেননি। এর উত্তর পাওয়া যায় সত্যজিতের মূল্যায়নে—‘ঋত্বিক মনেপ্রাণে বাঙালি পরিচালক ছিল, বাঙালি শিল্পী ছিল— আমার থেকেও অনেক বেশি বাঙালি।’ ঋত্বিক ও সত্যজিতের চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে এ রকমই নব নব চিন্তার বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখতে পাবো ‘বাঙালির জীবনবীক্ষণ ‘পথের পাঁচালী’ ও ‘সুবর্ণরেখা’’ শিরোনামের লেখাটিতে।

বাংলা চলচ্চিত্রে আরেক প্রবাদ পুরুষ জহির রায়হান; যার কথা না বললে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র কখনোই পূর্ণতা পায় না। ‘জহির রায়হানের চলচ্চিত্রে সমাজ ও রাষ্ট্রপ্রসঙ্গ’ শীর্ষক প্রবন্ধে আমিনুল বলছেন, ৫০-৬০ দশকে জনপ্রিয়তার বাণিজ্যিক মোহ নাকি জহিরকেও আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিলো। এটা অনেকক্ষেত্রেই মানুষকে দাসে পরিণত করতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। তাই ১৯৭০ সালে জীবন থেকে নেয়া মুক্তির পর বাণিজ্যিক মোহ কেটে গেলে জহিরকে বলতে শোনা যায়, ‘এত দিন আমি সব ছবিতেই কমবেশি ক্রীতদাসের মতো কাজ করেছি।’ এ চলচ্চিত্র সম্পর্কে তার উপলব্ধি, ‘আমাদের ছবিতে আজ অবধি রাজনৈতিক জীবন স্থান পায় নি। ... রাজনৈতিক উত্থান-পতনের সঙ্গে দেশের সবকিছু নির্ভরশীল। তাই এ দেশের কথা বলতে গেলে রাজনৈতিক জীবন তথা গণআন্দোলনকে বাদ দিয়ে চলচ্চিত্র কি সম্পূর্ণ হতে পারে?’

‘ফিউশনতত্ত্বের পাঠ ও ‘জীবন থেকে নেয়া’’ শিরোনামের লেখায় চলচ্চিত্র, জীবন ও মুক্তিযুদ্ধ কীভাবে একাঙ্গে পরিণত হয়েছে তা দেখিয়েছেন লেখক। অর্থাৎ তৎকালীন বাংলার আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতাকে জহির জীবন থেকে নেয়ায় এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন, যা বাঙালিকে জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে নিয়ে গিয়েছিলো স্বাধীনতার দ্বার প্রান্তে। স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে জহির নির্মাণ করেন স্টপ জেনোসাইড।

... মধ্যযুগীয় নৃশংসতা, শরণার্থীদের বর্ণনাতীত দুর্ভোগ আর পাশাপাশি বাঙালিদের প্রতিরোধ প্রক্রিয়া সংক্ষিপ্ত এই ডকুমেন্টারিতে টান টান সুতোয় ধরে রেখেছেন তিনি। ছবিটি এমন একটি ভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হয়েছে মনে হবে যে, পরিচালক বিশ্ববাসীর কাছে চলচ্চিত্রের ভাষায় একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে।

বাস্তবতা হলো স্বাধীনোত্তর কোনো নির্মাতাই ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য ছাড়া মুক্তিযুদ্ধকে মুক্তিবর্তিকা হিসেবে নিতে পারেননি। তাই মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রে সহিংসতা ও যৌনতাকে বাণিজ্যিক উপাদান ব্যতীত অন্য কোনো রূপে দেখতে পাওয়া যায় না। আলমগীর কবিরের ভাষায়, ‘পাকিস্তানি হার্মাদ কর্তৃক আমাদের মা-বোনদের ধর্ষণের চলচ্চিত্রায়ণের মধ্যে বিরাট বাজারি সম্ভাবনা রয়ে গেছে।’ পূর্ণদৈর্ঘ্যের প্রচলিত ধারা মুক্তিযুদ্ধকে ধারণ না করতে পারলেও বিকল্পধারা বা স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র কিছুটা হলেও তা পেরেছে। তাই লেখক চলচ্চিত্রকে শুধু পূর্ণদৈর্ঘ্যের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র-নির্মাণের ওপর জোর দিতে বলেছেন ‘মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র চলচ্চিত্রে মুক্তিযুদ্ধ’ প্রবন্ধে।

তাছাড়া বাংলা চলচ্চিত্রকে সূচনা লগ্নেই পড়তে হয়েছিলো মহাসঙ্কটে। ঢাকার চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রি থেকে উর্দুর প্রভাবে বাংলা চলচ্চিত্রকে প্রায় নির্বাসিতই হতে হয়েছিলো। পরে ১৯৬৫ সালে লোককাহিনি নির্ভর রূপবান বাংলা চলচ্চিত্রে প্রাণের সঞ্চার করে। বিষয়টি আরো প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে সমালোচকের মন্তব্যে—‘শহর, বন্দর, নগর, গ্রামে, গঞ্জে সকল শ্রেণির মানুষের নিকট অতি জনপ্রিয় সুপার হিট এই ছবিটি ঐ সময় ১২ লক্ষ টাকা মুনাফা করে, যা উর্দু ছবির করাল গ্রাস থেকে বাংলা ছবির বাজারকে নিশ্চিত ভরাডুবির হাত থেকে রক্ষা করেছিলো।’

এই সফলতার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলা চলচ্চিত্র বাজার সয়লাব হয়ে আছে স্থূল সব লোককাহিনি নির্ভর চলচ্চিত্রের বুদ্বুদানিতে। লোকগাথা বা কাহিনি যে তার স্বমহিমায় ভাস্বর তা ভুলে গিয়ে শুধু চলচ্চিত্রশিল্পের জন্য রচিত লোককাহিনির প্রয়োগ দেখা যায় চলচ্চিত্রে। তা সত্ত্বেও এই ধাঁচের চলচ্চিত্রের সঙ্গে হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতির একধরনের সাযুজ্য রয়েছে; যা বাংলার সাধারণ মানুষকে ছুঁয়ে গেছে। আর এই বিষয়গুলোকেই ধারণ করেছেন আমিনুল তার বাংলাদেশের চলচ্চিত্র মাধ্যমে লোকসাহিত্যের প্রয়োগ : স্বাধীনতা পূর্বকাল ও স্বাধীনতা-উত্তর কাল শিরোনামের দুটি প্রবন্ধে।

২০১০ সালে ইরান সরকার স্বাধীন চলচ্চিত্রনির্মাতা জাফর পানাহিকে ছয় বছরের কারাদণ্ড, ২০ বছরের জন্য চিত্রনাট্য লেখা, চলচ্চিত্র-নির্মাণ, সাক্ষাৎকার দেওয়া ও দেশত্যাগ নিষিদ্ধ করেছে। তার অপরাধ, চলচ্চিত্রকে শিল্পজ্ঞান করে তিনি তা শোষণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছেন। এতকিছুর পরও জাফর ২০১৩ সালে নির্মাণ করেন ক্লোজড কার্টেন। এদিকে শিল্পকলার নামে পুঁজিপতি ও করপোরেট প্রতিষ্ঠানের ভয়ঙ্কর রকম ফাঁকি উঠে আসে আমাদের দেশের চলচ্চিত্র সংসদ কর্মী গোলাম রাব্বানী বিপ্লবের বৃত্তের বাইরেতে। কিন্তু তা খুব সহজে মেনে নেয়নি তারা। তাই ঢাকার একটি প্রেক্ষাগৃহে মাত্র এক সপ্তাহ চলার পর চলচ্চিত্রটি ‘হারিয়ে’ যায়। শিল্প কোনো পক্ষ-বিপক্ষ বোঝে না; শুধু বোঝে মানুষকে, আর তার মঙ্গলের জন্য সত্যকে। কিন্তু এই সত্য যখন শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে চলে যায়, তখন তারা শিল্পের টুঁটি চেপে ধরে। হয়তো জাফর পানাহি আর বিপ্লবের বাস্তবতা এক না। তাই এতো বাধার পরও জাফর পানাহি স্বর্ণপ্রসব করলেও বিপ্লব চলচ্চিত্র না বানিয়ে অসহায় বসে থাকেন।

চলচ্চিত্র সংসদ কর্মীদের মধ্যে আবার অনেকেই আছেন যারা পুঁজি, পুরস্কার, খ্যাতি বা শাসক প্রভুর আশ্রয় পেতে একেবারে মাথা নত করেছেন। তবে চলচ্চিত্র সংসদ এদেশের চলচ্চিত্রে যে কোনো ভূমিকা রাখেনি তা-ও বলা যাবে না। তারা এদেশের চলচ্চিত্রিক পরিবেশ সৃষ্টিতে সচেষ্ট থেকেছেন। চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের যাত্রার প্রেক্ষাপট থেকে বর্তমান সময়ে এর অবস্থান সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া যাবে প্রবন্ধ ‘বাংলাদেশে চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন ও পটভূমি’তে।

‘প্রসঙ্গ : বাংলাদেশে চলচ্চিত্র প্রশিক্ষণ পাঠক্রম ও অন্যান্য’ শিরোনাম থেকে পাঠকবৃন্দ সহজেই অনুধাবন করতে পারছেন এর আলোচ্য বিষয়। এ বিষয়ে আমাদের দেশের প্রসঙ্গে একটু পরে আসছি। তার আগে এর শুরুটা দেখে নিই। ১৯১৯ সালে সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ায় পথ চলা শুরু হয় পৃথিবীর প্রথম চলচ্চিত্র শিক্ষালয় ‘অল ইউনিয়ন স্টেট ইন্সটিটিউট অব সিনেমাটোগ্রাফি’র। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ওই দেশের ইতিহাসে চলচ্চিত্রের আঙ্গিক ও শৈল্পিক বিকাশের সঙ্গে সমাজ পরিবর্তনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অথচ চলচ্চিত্র শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা হওয়ার প্রায় শত বছর হতে চললেও আমাদের দেশে এ রকম কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি। তাই আজকে আমাদের চলচ্চিত্রশিল্পের যে অবস্থা তার জন্য এ রকম একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঘাটতিই অনেকাংশে দায়ী-এ কথা বললে হয়তো খুব বেশি বাড়িয়ে বলা হবে না। তাছাড়া ভারতের চলচ্চিত্রশিল্প আজ যে জায়গায় দাঁড়িয়ে তার পিছনে এক ‘পুনে ফিল্ম ইন্সটিটিউট’ (১৯৬০; বর্তমান নাম ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্সটিটিউট অব ইন্ডিয়া) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

চলচ্চিত্রশিল্পে বর্তমানের চরম সঙ্কটময় মুহূর্তেও কোটি টাকা বিনিয়োগ হচ্ছে। ‘বাংলাদেশের চলচ্চিত্র : পুঁজি-মুনাফা-রাজস্ব’ শীর্ষক প্রবন্ধে এর পিছনে অন্যতম কারণ হিসেবে আমিনুল দেখিয়েছেন, অসাধু মহল কালো টাকা সাদা করার জন্য এই মাধ্যমকে বেছে নিয়েছে। এদিকে চলচ্চিত্রশিল্প থেকে সরকার গত কয়েক দশকে কোটি কোটি টাকা আয় করলেও এর উন্নয়ন ও সংশ্লিষ্ট কয়েক হাজার কর্মীর যাপিত জীবনের নিরাপত্তার জন্য কোনো রকম উদ্যোগ নেয়নি। তাই দেখা যায়, ৯০ দশকের আলোচিত নায়িকা বনশ্রীর স্থান এখন ঢাকার শেখেরটেকের এক বস্তিতে। সংসার চালান শাহবাগের একটি ফুলের দোকানে ফুল বিক্রি করে। আর ফুল বিক্রির টাকা দিয়েই বা তিনি কী করবেন—ছেলেকে রেখেছেন সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সংস্থায়, আর মেয়ে শ্রাবন্তী ছিনতাই হওয়ার পর থেকে আজও নিখোঁজ। তার পরও বেঁচে থাকার আকুতিটুকু শোনা যায় তার কণ্ঠে, ‘আমি খুব অসুস্থ। ... আর নাট্যপরিচালকদের কাছে অনুরোধ, নাটকে আমাকে কাজের সুযোগ দিন আপনারা। তাহলে অন্তত আরও কিছুদিন পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারব।’১ এই প্রবন্ধে ‘... ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টোত্তর বাংলাদেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন চলচ্চিত্র শিল্পের জন্যও তেমনি এক ক্রান্তিকাল ছিল’—এ বক্তব্য দিয়ে আহমেদ আমিনুল ইসলাম ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছেন তা বোধগম্য নয়। কারণ আগস্টোত্তর বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের যে অবস্থা ছিলো তার আগে (১৯৭২-১৯৭৫) এবং বর্তমান সময়ে এসেও এর মৌলিক কোনো পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায় কি?

গভীরভাবে লক্ষ করলে আর একটা বিষয় দেখা যায়, পুঁজি প্রাধান্যশীল সমাজে নির্মাতারা সাধারণত তাদের চলচ্চিত্রে এমন কোনো কিছু বলার চেষ্টা করেন না, যা শাসকশ্রেণির স্বার্থ পরিপন্থি। অর্থাৎ নির্মাতারা নিজেরাই নিজেদের চলচ্চিত্রের একধরনের সেন্সর করে থাকেন। মূলত শাসকশ্রেণি সেন্সরশিপকে তাদের কর্তৃত্বের কৌশল হিসেবে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছে, নির্মাতারা সেখানে স্বশাসিত। তাই কয় ইঞ্চি জামা পরা যাবে আর নারী শরীরের কোন্ অংশ ঢেকে রাখতে হবে—এই ধুয়া তোলা সেন্সরশিপের আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে কি না, সেই প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ। সেন্সর ব্যবস্থা নিয়ে লেখক ব্যতিক্রমী আলোচনা করেছেন ‘বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সেন্সর প্রসঙ্গ ও পটভূমি’ শিরোনামে।

আদিম সাম্যবাদী সমাজ ভাঙনের শুরুতে ছিলো ব্যক্তিগত সম্পত্তির উৎপত্তি। এরই ধারাবাহিকতায় নারীরা একসময় হয়ে উঠতে থাকে পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। তাই নারীর যেকোনো ব্যাপারে পুরুষই হয় সর্বেসর্বা—নারীকে তারা মারবে-কাটবে, প্রয়োজনে আদরও করবে। শত শত বছর পেরিয়ে আজ আমরা ‘সভ্য’ সমাজে বসবাসের দাবি করলেও অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। বরং আধুনিকতার নামে নারী শরীরকে পণ্য বানিয়ে দেদারছে ব্যবসা চলছে। অন্য সব গণমাধ্যমের চেয়ে এক্ষেত্রে একটু বেশিই এগিয়ে চলচ্চিত্র। এর নির্মাতারা শত বছরের ‘ঐতিহ্য’ পুরুষতান্ত্রিকতার বাইরে বেরিয়ে আসতে পারেননি। তাই পুরুষতান্ত্রিকতা ও পণ্য—এই দুইয়ের স্রোতে মানুষ-নারী আজ বিপন্ন। তারই স্বরূপ সন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে ‘বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে নারীর ইমেজ চিত্রায়ণ’ শিরোনামের লেখাতে।

রাষ্ট্রের সহিংসতা, জাতপাতের ভেদাভেদকে ভেঙে কিছু মুক্তিকামী মানুষ সবসময়ই মুক্তির কথা বলেছে। এমনকি মানুষের মুক্তির এই বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য অনেকে বেছে নিয়েছে চলচ্চিত্রকে। এই কিছুদিন আগেও অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত কারণে সেটাও নির্মাতারা খুব সহজে করতে পারতো না। সুসংবাদ হলো, মুক্তিকামীসহ সব নির্মাতার জন্য নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তি। কারণ এখন ৪৫ মিনিটের শুটিং-এর জন্য উন্নত মানের ডিজিটাল ভিডিও টেপের দাম মাত্র ২২ ডলার, আর এইটুকু সময়ের ৩৫ মিলিমিটার নেগেটিভের দাম প্রায় দুই হাজার দুইশো ডলার।২ আর শুটিং পরবর্তী কাজের জন্যও এখন প্রয়োজন শুধু নির্মাতার কারিগরি দক্ষতা। দলীয় মাধ্যম থেকে চলচ্চিত্র এখন প্রযুক্তির বদৌলতে একক নিয়ন্ত্রিত মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো সুযোগটা নিচ্ছে স্বাধীন নির্মাতারা। প্রদর্শনের ক্ষেত্রও এখন অনেক স্বাধীন। পুঁজি আর কর্তৃত্বের নাগপাশ থেকে চলচ্চিত্রের মুক্তি ও মুক্ত চলচ্চিত্র নিয়ে কথা বলেছেন আমিনুল।

বর্তমানে আমাদের দেশে চলচ্চিত্র ও দর্শকের মধ্যে দূরত্ব বেড়ে গেছে অনেকখানি। এই দূরত্ব অবশ্য একদিনে তৈরি হয়নি। দীর্ঘদিন রাষ্ট্রের অব্যবস্থাপনা, অসাধু ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগ ও চলচ্চিত্র সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায়তন না থাকা এর অন্যতম কারণ। এক্ষেত্রে নির্মাতাদের দায়ও কম নয়। বাংলা চলচ্চিত্রের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত এর কাহিনির কাঠামোয় বড়ো ধরনের পরিবর্তন দেখা যায়নি। নির্মাতারা জনপ্রিয় নায়ক-নায়িকা, মারপিট, চটুল গান ও যৌন দৃশ্যে যতো গুরুত্ব দিয়েছেন, তার সিকি ভাগও দেননি কাহিনি, চিত্রনাট্য, সংলাপ ও অভিনয়ের ওপর। ফলে, চলচ্চিত্র আজ জনবিচ্ছিন্ন; প্রেক্ষাগৃহগুলো ভেঙে গড়ে তোলা হচ্ছে বহুতল ভবন, কোথাও বা পড়ে আছে পরিত্যক্ত অবস্থায়।

সারাদেশে প্রেক্ষাগৃহের এই নাজেহাল চিত্র আমরা দেখতে পাবো আমিনুল ইসলামের গ্রামের বাড়ি ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা উপজেলার দিকে তাকালেই। সেখানে মোট পাঁচটি প্রেক্ষাগৃহ ছিলো। তার মধ্যে চেচুয়ার ‘রূপসী’ এবং শহরের ‘ঝলক’ ও ‘রানা’ প্রেক্ষাগৃহ বন্ধ হয়ে এখন আছে মাত্র দুটি। চলচ্চিত্রশিল্পের এহেন সঙ্কট ও তার উত্তরণ নিয়ে ‘বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্কট : উত্তরণের পথ’ শিরোনামে কথা হয়েছে।

কোনো সৃষ্টির পিছনে ব্যক্তি, পক্ষ বা স্বার্থ জড়িত থাকলে সেটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার পরও তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। এ গ্রন্থটি নিয়ে তেমন কোনো প্রশ্ন উঠলে তা অস্বাভাবিক হবে না। বইটি পড়ার সময় পাঠক মাত্রই বুঝতে পারবেন লেখক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার পক্ষপাতে দুষ্ট। আর প্রসঙ্গকথায় পুনরাবৃত্তির কথা লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন অকপটে। তবে গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রকে বোঝার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি। এর ভাষার সহজ-সরলতাও প্রশংসার দাবিদার।

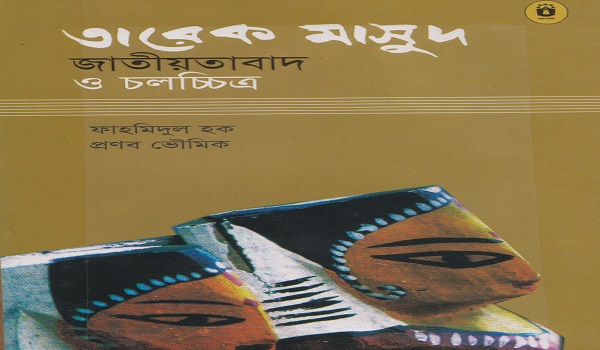

বইয়ের নাম : বাংলাদেশের চলচ্চিত্র : চলচ্চিত্রে বাংলাদেশ

লেখক : আহমেদ আমিনুল ইসলাম

প্রকাশক : ভাষাচিত্র

প্রচ্ছদ : তৌহিদ হাসান

মূল্য : ৬০০ টাকা।

লেখক : প্রদীপ দাস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী।

pradipru03@gmail.com

তথ্যসূত্র

১. ‘বনশ্রীর কান্না’; প্রথম আলো, ১৩ নভেম্বর ২০১৪।

২. হোসেন, মাহমুদুল (২০১০ : ১০১-১০২); সিনেমা; ফ্ল্যাট ১/বি, বাড়ি ২৮, সড়ক ১৫ (নতুন), ধানমণ্ডি, ঢাকা-১২০৯।

বি. দ্র. এ প্রবন্ধটি ২০১৫ সালের জানুয়ারির ম্যাজিক লণ্ঠনের অষ্টম সংখ্যায় প্রথম প্রকাশ করা হয়।

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

1735263359.jpg)