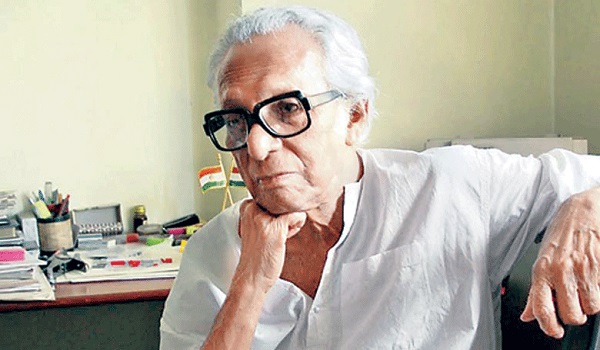

হাসান আজিজুল হক

প্রকাশিত ২৬ জানুয়ারী ২০২৩ ১২:০০ মিনিট

অন্যকে জানাতে পারেন:

চলচ্চিত্র নিয়ে

হাসান আজিজুল হক

বিখ্যাত সাহিত্য-কীর্তির চিত্ররূপ দেখার সুযোগ এলে এখনো যেন কুসংস্কার বশেই মূল গ্রন্থটি পড়ে দেখতে ইচ্ছে হয়। আগে পড়া থাকলেও মনে হয় আর একবার নতুন করে পড়ে ছবিটা দেখতে বসলে ভালো করে উপভোগ করা যাবে। সংস্কার বলছি এইজন্যে যে বার বার এরকম করতে গিয়ে ঠকেছি, কখনোই বিশেষ কোন লাভ হয়নি। তবু এরকম করতে যাই কেন?

মনে আছে, প্রথম যৌবনে ‘পথের পাঁচালী’ দেখতে গিয়ে আমি কিরকম আতান্তরে পড়েছিলাম। বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী পড়েছি স্কুলে। স্কুল ফাইন্যালের সিলেবাসে প্রসন্ন পণ্ডিতের পাঠশালা অংশটি আমাদের পাঠ্য ছিলো—সেই সূত্রে পরে উপন্যাসটি পড়েছিলাম। কিন্তু প্রথম পড়ার ৫/৭ বছর পরে ঐ বিরাট উপন্যাসের কি-ইবা আর স্মৃতিতে থাকবে! প্রায় সবটাই মোছা। বাস্তবিক পক্ষে উপন্যাসের—এমন কি যে সব উপন্যাসকে আমরা মহৎ উপন্যাস বলে থাকি—তেমন উপন্যাসেরও কতোটুকুই বা আমাদের মনে থাকে! দুচারটি ভাঙা ভাঙা ছবি, এক আধটি সংলাপ, খানিকটা আবছা বর্ণনা—এই তো! কিন্তু সত্যিই কি তাই? তা বোধ হয় ঠিক নয়। কারণ মন নতুন করে গড়ে নেয় অনেক কিছু। জীবনের যে গহন ও জটিল পরিচয় মহৎ উপন্যাসে বাঁধা পড়ে যায়, উপন্যাস যিনি পড়েন তিনি অজান্তেই নিজের অভিজ্ঞতার মিশেলে অপরিমেয় ঐশ্বর্যের অধিকারী হন। এই ঐশ্বর্য শুধুমাত্র স্মৃতি নয়।

ছবি দেখার আগে পথের পাঁচালী নতুন করে পড়তে গেলাম। স্কুলে পড়ার ফলে কল্পনায় স্মৃতিতে মিশে যে জিনিসটি মনের মধ্যে তৈরি হয়েছিলো—নতুন পড়ার অভিজ্ঞতা সেখানে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে একটা বিপর্যয় সৃষ্টি করলো। এই রকম একটা ছড়িয়ে-পড়া এলোমেলো অবস্থায় ‘পথের পাঁচালী’ ছবি দেখতে গিয়ে আমি দিশেহারা হয়ে পড়ি। ঠিক আশাভঙ্গ নয়, হতাশ হওয়াও নয়, কোনটার সঙ্গেই কোনটা যেন মিলছে না। এবং মিলছে না বলেই অস্বস্তির অন্ত নেই। পুরনো আবেগগুলি নতুন পড়ার ফলে একবার জখম হয়েছে আর ছবি দেখতে গিয়ে টের পাই ছবি হয় সে আবেগগুলি সমর্থন করে না কিংবা সেগুলির বিরোধিতা করে বা সেসব আবেগের কোন ভিত্তিই নেই ছবিতে। পথের পাঁচালী বই ভালো না ‘পথের পাঁচালী’ ছবি ভালো এ প্রশ্ন উঠছে না। সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই অভিজ্ঞতা হচ্ছে। ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাস পড়ে আমার যে সঞ্চয় হয়েছিলো, ‘পথের পাঁচালী’ ছবি সে সঞ্চয় বাড়াতেও পারে না, কমাতেও পারে না; উপহার দেয় আর এক নতুন অসাধারণ সঞ্চয়। একটা আসে বিভূতিভূষণের কাছ থেকে, আর একটি সত্যজিতের কাছ থেকে। দুজন দুরকম, দুজনের হাতিয়ারও ভিন্ন—মাঝখানে পথের পাঁচালী। এখনো পর্যন্ত আমার মনের মধ্যে দুটি জগৎ জমা হয়ে আছে—বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী উপন্যাসের জগৎ আর সত্যজিৎ রায়ের ‘পথের পাঁচালী’ ছবির জগৎ। দুটির কেউ কারো ক্ষতি করেনি, একটি আর একটিকে গ্রাস করতেও চায় না। আমি ইচ্ছে মতো তাদের যে কোন একটিকে জাগাই। তাদের পাশাপাশি জাগানোও সম্ভব হয় আমার পক্ষে।

উদাহরণ দিলাম মাত্রই একটি, তবে এরকম অভিজ্ঞতা আমার বার বার হয়েছে, প্রায় সব ভালো সাহিত্য কর্ম থেকে তৈরি ছবি দেখতে গিয়ে। উপন্যাস বা গল্প পড়ার স্বাদ কখনোই নষ্ট হয় না ছবি দেখলে, আর ছবি দেখার অভিজ্ঞতা কখনোই মেলে না পড়া থেকে। ভালো সাহিত্য থেকে তৈরি ছবি অনেক সময় ব্যর্থ হয় অক্ষম চলচ্চিত্রকারের হাতে যেমন, তেমনি অপকৃষ্ট সাহিত্য থেকেও অসামান্য ছবি নির্মাণ করতে পারেন প্রতিভাবান চলচ্চিত্রকার। এই থেকে একটি ধারণা আমার মধ্যে আস্তে আস্তে দৃঢ়মূল হচ্ছে যে সাহিত্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা সচরাচর বলা হলেও তাদের প্রকৃতির মধ্যেই ভিন্নতা আছে। দুটিকে একসাথেই হাতকড়া পরানো হয়ে থাকে বটে—কিন্তু সেটা তাদের দুজনের জন্যেই সব সময় তেমন সুখের নয়। এই দুরকম শিল্প উপভোগের মুহূর্তগুলোর কথা ভাবা যাক। একটি বড় উপন্যাস পড়ছি, চোখের সামনে কালো কালো পিপঁড়ের মতো সারিবদ্ধ কালো কালো অক্ষর, চোখ শুষে নিচ্ছে অক্ষর গঠিত শব্দের পর শব্দ, স্তব্ধ পাঠকের মনের মধ্যে ধ্বনি আর শব্দের অর্থ ক্রমাগত ঢেউ তুলছে, সেই ধ্বনি কানে আসছে। শব্দের অর্থবোধ থেকে তৈরি হচ্ছে ছবির পর ছবি, একটু একটু করে তৈরি হচ্ছে; কণাটুকু রং-মাত্র অবলম্বন করে বিশাল বিচিত্র ছবিও ভেসে উঠছে, জন্ম দিচ্ছে বিচিত্র আবেগ, দেখা দিচ্ছে, লোপ পাচ্ছে অগনণীয় অনুভূতি; বস্তু জগৎ মানব জগৎ কাহিনী সূত্রে আবর্তিত হচ্ছে। সাহিত্য পাঠের অভিজ্ঞতার সবটাই পরোক্ষ, কালো কালো অক্ষরগুলি ছাড়া ইন্দ্রিয়ের জন্যে আর কিছু নেই। সে কারণেই সবগুলি ইন্দ্রিয়কেই জাগিয়ে তুলতে হয়। পাঠককে হয়ে উঠতে হয় সক্রিয়। শিল্পের এই ধরনের উপভোগের যে বাধ্যতামূলক স্বাধীনতা আছে তা আসলে অনিশ্চয়তা ও অনির্দেশেয়তারই জন্ম দেয়। পাঠকের শিক্ষা ও সাধ্যের সীমা তাঁর স্বাধীনতারও সীমা। সাহিত্যে যা থাকে তাকে বহুগুণে প্রসারিত বা সংকুচিত করা সম্ভব।

এক অর্থে ছবি দেখতে বসলেও প্রতি মুহূর্তে একই ব্যাপার ঘটতে পারে বটে কিন্তু স্বীকার করতে হবে ছবির বেলায় প্রত্যক্ষের উপস্থিতি হচ্ছে সরাসরি। বইয়ের সাদা পাতার উপর শুয়ে থাকা অক্ষরের বদলে চোখের সামনে রং, ছবি, মানুষ, ঘরবাড়ি, মাঠ প্রান্তর; পর্দার উপর আছড়ে পড়া ধ্বনি পুঞ্জ। ছবি একদিক থেকে অত্যন্ত নির্দিষ্ট, ইন্দ্রিয়-গুলিকে তা গ্রহণ করে বাজপাখির মত থাবা মেলে, দর্শকের চোখ আর কান আটকে থাকে পর্দার সঙ্গে। চলচ্চিত্রকে এইজন্যে পুরোপুরি ইন্দ্রিয়লগ্ন শিল্প বলি। বাস্তবের ত্রিমাত্রিক নির্দিষ্টতা ছবিতেও মেলে। উপভোগের মূলে তফাৎ হোক আর না হোক, গ্রহণের মুহূর্তে দেখা যায়, কবিতা, গান, চিত্রকলা যেমন এক হলেও আলাদা, সাহিত্য ও চলচ্চিত্রও তাই। তবে ভেদ যেমন দুস্তর, মেশামেশির ক্ষেত্রও তেমনি বহুদূর বিস্তৃত। মেশামেশির এই ছড়ানো ক্ষেত্রের জন্যেই সত্যজিৎ রায় প্রায় তার সব বিখ্যাত ছবিই তৈরি করেন সাহিত্য অবলম্বন করে। কিন্তু গড়ে তোলেন এক স্বতন্ত্র শিল্প বস্তু—ভেদ সেখানে অনেক বড়—ভেদের মাটিতে পা রেখেই সত্যজিতের অসাধারণ শিল্পী ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে।

সাহিত্যের জন্যে আমি একেবারেই আলাদা সার্বভৌম একটি স্থান রেখে দিয়েছি। সব বড় সাহিত্য কীর্তিকেই একবার করে ক্যামেরার ভিতর দিয়ে চালিয়ে নেবার পক্ষপাতী আমি নই। ছবি করা অসম্ভব বলে কথিত সাহিত্য থেকেও যে অসাধারণ ছবি হয়েছে সে বিষয়ে সজাগ থেকেও আমার মনে হয় কিছু কিছু সাহিত্য কর্ম থেকে ছবি করার চেষ্টা নস্যাৎ হয়ে যেতে পারে। অন্ধ হতে পারে ক্যামেরার চোখ আর তার ভাষা হয়ে যেতে পারে সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য। এসব ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের কলা কৌশল প্রতিহত হয়ে ফিরে ফিরে আসতে পারে। সব শিল্পের নিজের নিজের সীমানা বাড়াবার অবিরত প্রচেষ্টা সমর্থন করেও একথা বলা যায়। সাহিত্য থেকে ছবি হবে এটা যেমন স্বাভাবিক, সাহিত্য থেকে কোন মতেই ছবি হবেনা এটাকেও তেমনি স্বাভাবিক বলেই ধরে নিতে হবে। ‘ইউলিসিস’ থেকে ছবি হলেও ছবি হয়না বা হলেও সম্পূর্ণ অন্য রকম হয়ে যায়। ‘ইউলিসিস’ পাঠকের কাছে সে ছবি একেবারেই ভিন্ন ব্যাপার। মনে পড়েছে, ‘পথের পাঁচালী’ ছবি প্রসঙ্গে বিষ্ণু দে একবার পথের পাঁচালী উপন্যাসের সঙ্গে তার পার্থক্যের কথাটা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছিলেন। যে বিভূতিভূষণ পথের পাঁচালী উপন্যাস লেখেন তিনি যে চোখে তাঁর কালের গ্রামের দিকে তাকান, যেসব আবেগ বুকে পুরে লালন করেন, ‘পথের পাঁচালী’ চলচ্চিত্র নির্মাতা সত্যজিৎ রায় সে চোখে তো তাকান না গ্রামের দিকে। বিভূতিভূষণের আবেগ, বেদনা, মত বা বিশ্বাসের প্রতি তার সমর্থনই বা কতটুকু? কাজেই একটা ভয়ানক গোত্রান্তর ঘটে যায়। যদিও কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না যে, ‘পথের পাঁচালী’ ছবি কি তর্কাতীত ভাবেই না পথের পাঁচালী উপন্যাসের কাছে ঋণী। সত্যজিৎ রায় বার বার এইভাবে সাহিত্য থেকে সোনার ফসল ফলিয়েছেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গোরার ক্ষেত্রে কি ঘটে? ছবি যেটা হয় গোরা থেকে, সেটা শুধু যে ভিন্ন ব্যাপার তাই নয়, সেটা একটা করুণ ব্যর্থতার ব্যাপারও হয়ে দাঁড়ায়। গোরা উপন্যাস কালকে সুধা করে অমরতার দরজা ছুঁয়ে দাঁড়ায়। ‘গোরা’ চলচ্চিত্র কালস্রোতে কুটোর মতো ভেসে যায়। প্রতিভার তারতম্য একটা কথা হলেও শেষ কথা নয়। মহৎ সাহিত্যেরও রকম আছে—কখনো কখনো তা ভিন্ন ক্ষেত্রে যেতে একেবারেই নারাজ হতে পারে।

আরো একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে হয়। কলা কৌশল, টেকনিক ইত্যাদি নিয়ে যতোই তত্ত্ব কথা দাঁড়িয়ে যাক না, সাহিত্যের আবার টেকনিক কি যে অর্থে চলচ্চিত্রের টেকনিক বা ছবির কৃৎকৌশলের ষাট সত্তর বছর ধরে গড়ে-ওঠা টেকনিক্যালিটিজের প্যঁচাল জগৎ? যাই বলা যাক, লেখক কাগজ-কলম নিয়ে একা একা বসেন মাত্র। সত্যি সত্যিই এইটুকুই, এর বাইরে লেখকের তেমন কিছু নেই। যা আছে তা দেখতে পাবার উপায় নেই। সাহিত্য পাঠক সমক্ষে এলে তখন অজস্র তত্ত্ব তৈরি হতে থাকে। কিন্তু চলচ্চিত্রে তা হবার উপায় নেই। একটা বিরাট বিজ্ঞানও ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। চলচ্চিত্রের কলাকৌশলের এই বিরাট ব্যাপারটি সকলের সাধারণ সম্পত্তি—লেখকদের কাগজ কলম যেমন সবার সাধারণ সম্পত্তি। কিন্তু এই দুই সম্পত্তির তফাৎ যে কি তা নিশ্চয় ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। এতে হচ্ছে এই, চলচ্চিত্র যখন এগোয়, তখন সাধারণভাবে এগোয়, সেই এগিয়ে যাওয়া একটা বাঁধানো সড়ক ধরে এগোনোর মতো, যে কোন চলচ্চিত্রকার সেটা আয়ত্ত করতে পারেন। ক্যামেরার বিস্ময়কর উন্নতি তখন অযোগ্যতম চলচ্চিত্রকারেরও আয়ত্তের মধ্যে। কাজেই আজ যদি সেই পুরানো চলচ্চিত্রকার তাঁর পুরানো ধাঁচেই গোরা থেকে ছবি করেন, সেই ছবি পুরনো গোরার মত হবে না। অতএব দেখা যাচ্ছে সিনেমাশিল্পের প্রায় বারো আনাই এক অর্থে বারোয়ারি, কলাকৌশল সবই প্রযুক্তিবিদ্যার হাত ধরে দ্রুত উন্নত ও রূপান্তরিত হচ্ছে। সাহিত্যিকের স্বাধীনতা এখানে কোথায়? এতো যন্ত্র এক জায়গায় যখন জড়ো হচ্ছে, তখন যন্ত্রই চলচ্চিত্রকার-পুতুল তৈরি করছে, সমস্ত সাধারণ চলচ্চিত্রকার নিজেদের স্বাধীনতা খুইয়ে যন্ত্রের ক্রীড়নকে পরিণত হচ্ছেন। এতে হারিয়ে যাচ্ছে বারো আনার পরে যে অমূল্য চার আনা থাকে সেই চার আনা। যে চলচ্চিত্রকার পুরো চার আনার মালিক তিনিই গ্রাস করে নিতে পারেন বাকি বারো আনা, বারো আনা তখন তাঁরই তাঁবেদারি করে।

চলচ্চিত্র শিল্পের মধ্যে এই যে বাঁধাবাঁধি ও যন্ত্র-বশ্যতার বিপদ রয়েছে, সাহিত্য তা থেকে কখনো কখনো চলচ্চিত্রকারকে উদ্ধার করতে পারে। কিন্তু সেটা তখুনি সম্ভব হয়, যখন চলচ্চিত্রকার নিজেই বড় শিল্পী। তা না হলে তাঁর পক্ষে সাহিত্যের ভাড়া খেটে মরা ছাড়া অন্য লাভ কিছু হয় না।

দেশে বিদেশে এ রকমভাবে কুকুরের ল্যাজ সোজা করার কাজে অসংখ্য চলচ্চিত্রকার লিপ্ত আছেন। তবে সাহিত্যের স্পর্শ পেয়ে সোনা হয়ে উঠেছে এমন ছবিও বিরল নয়। সম্প্রতি তেমন ছবি বাংলাদেশেও দেখেছি। সেই ছবির নাম সূর্যদীঘল বাড়ি। পাত্র উপচে পড়েছে, ধনুক পিছনে ফেলে তীর সামনে ছুটে গেছে, তরঙ্গ উল্লম্ফনে তটসীমা পার হয়েছে। সমস্ত অন্ধকার সত্তর দশকে এক বিন্দু হীরে-ঠিকরানো আলো সূর্যদীঘল বাড়ি। বাংলাদেশের বিপন্ন বিব্রত পথভ্রষ্ট তারুণ্যের একমাত্র সৎ শুদ্ধ সুস্থ সফল প্রয়াস। সূর্যদীঘল বাড়ি সম্বন্ধে এই মন্তব্য বর্তমান প্রসঙ্গে খানিকটা অবান্তর ও অব্যাখ্যাত আবেগ প্রসূত মনে হতে পারে। এর যাথার্থ্য নিয়ে তর্ক তোলাও অবশ্য সম্ভব। কিন্তু এই মন্তব্য করতে গিয়ে সূর্যদীঘল বাড়ি উপন্যাস হিসেবে মহৎ সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে কি না সে প্রশ্নের মীমাংসার প্রয়োজন নেই, ছবিটা চলচ্চিত্রের নিজস্ব নিয়মে ছবি হিসেবে দাঁড়াতে পারছে কি না সেটাই বিবেচনার কথা। সাহিত্যের রসবিচার তত্ত্ব ছবির বেলায় খাটবে না। চলচ্চিত্রের যে ভাষা গড়ে উঠেছে, যেসব কলাকৌশল প্রস্তুত আছে তার সাহায্য নিতেই হবে ছবি বিচারের ক্ষেত্রে। তার মধ্যে আমি প্রবেশ করার অধিকারী নই বলেই সূর্যদীঘল বাড়ি সম্বন্ধে আমার মন্তব্য হয়তো অসতর্ক ও ব্যক্তিক যুক্তি পরম্পরা নির্ভর হয়ে গেল। কিন্তু কথা তা নয়, সাহিত্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের সম্পর্কের বিষয়টিকেই আমি নানা দিক থেকে দেখার চেষ্টা করছি। অনেক অসাধারণ ছবির আঁতুড়ঘর হচ্ছে সাহিত্য; এই দুই ভিন্ন শিল্পের মধ্যে একটা নাড়ির যোগ আছে বলেই সত্যজিৎ রায়ের মত চলচ্চিত্রকারও জানাচ্ছেন, ছবি করার মত কথা সাহিত্যের কতকগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। যখন তিনি এই কথা বলেন, তখন ছবি তৈরির সুবিধের দিক থেকেই বলেন, সাহিত্যের দিক থেকে অবশ্যই নয়। ছবি করার উপযোগী এইসব গুণ কি সাহিত্যের বাড়তি গুণ, বাইরের গুণ, না তার অন্তর গুণ? হয়তো বাড়তি গুণ যার সঙ্গে সাহিত্যের যোগাযোগ সব সময়ই আত্মগুণ নয়।

আমার পক্ষপাত ভালোছবির পক্ষে। সে ছবি মহৎ সাহিত্য থেকে হোক আর সাধারণ সাহিত্য থেকেই হোক বা সাহিত্য-উপলক্ষ না রেখেই সরাসরি তৈরি হোক। কারণ ছবির ভয়ানক প্রত্যক্ষতা মানুষের সাধারণ বৃত্তিগুলোকে খুব সহজে নাড়া দিতে পারে। এই প্রত্যক্ষতা চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভাষা থেকেই দেখা দেয়। মানব লোকের সহজ যাতায়াতের পথগুলি ছবিতে আশ্চর্যভাবে স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় অথচ দর্শকদের কাছে তার দাবী সামান্য। চোখ ও কান নামক ইন্দ্রিয় দুটি মোটামুটি সুস্থ থাকলেই কাজ চলে যায়। চলচ্চিত্রের প্রত্যক্ষতা জন্ম দেয় এক ধরনের ব্যাপক কার্যকারিতা, অতি দ্রুত তা ছড়িয়ে পড়তে পারে, জাগাতে পারে বা নেশায় বুঁদ করে দিতে পারে মানুষকে। সত্যি সত্যি, চলচ্চিত্র সহজে এবং যত ব্যাপকভাবে শিল্প তালিকার বাইরে এসে ইন্ডাস্ট্রি তালিকা ভুক্ত হয়ে সংঘবদ্ধ ভাবে জনরুচি নষ্ট করে কারবারি মহাজনে রূপান্তরিত হতে পারে, অন্য কোন শিল্পের পক্ষে তা সম্ভব নয়। কিন্তু সে দোষ তো চলচ্চিত্র শিল্পকে দেওয়া চলে না বা সে দোষ দিয়ে তার বাড়ন্তকে খাটো করাও কোন কাজের কথা নয়। চমৎকার হাতিয়ার দিয়ে চমকপ্রদ কাজ করা যায় বটে, তবে তা নির্ভর করে যার হাতে হাতিয়ার খানা আছে তার উপর। এই কথা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক প্রসঙ্গের সূত্রপাত হচ্ছে। যার মধ্যে জড়িয়ে পড়ার কোন সুযোগ আপাতত নেই।

দায়স্বীকার : হাসান আজিজুল হকের ‘চলচ্চিত্র নিয়ে’ শিরোনামের এই প্রবন্ধটি বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ থেকে ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত মুহম্মদ খসরু সম্পাদিত ‘ধ্রুপদী’ ৫ম সংকলন থেকে নেওয়া হয়েছে। প্রকাশের ২৯ বছর পরও সাহিত্য ও চলচ্চিত্র নিয়ে লেখা এই প্রবন্ধটি যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে, তাই পুনঃপ্রকাশ করা হলো।

লেখক : হাসান আজিজুল হক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সাবেক অধ্যাপক। উপমহাদেশের প্রখ্যাত এ কথাসাহিত্যিক বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, একুশে পদক ও ভারতের আনন্দ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে : ‘সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য’ (১৯৬৪) ‘আত্মজা ও একটি করবী গাছ’ (১৯৬৭), ‘জীবন ঘষে আগুন’ (১৯৭৩), ‘পাতালে হাসপাতালে’ (১৯৮১), ‘সক্রেটিস’ (১৯৮৫), ‘‘চালচিত্রের খুঁটিনাটি’ (১৯৮৬), ‘রাঢ়বঙ্গের গল্প’ (১৯৯১), ‘একাত্তর করতলে ছিন্নমাথা’ (১৯৯৫), ‘মা-মেয়ের সংসার’ (১৯৯৭), ‘বিধবাদের কথা ও অন্যান্য গল্প’ (২০০৭), ‘ফিরে যাই ফিরে আসি’ (২০০৯), ‘আগুনপাখি’ (২০০৬), ‘সাবিত্রী উপাখ্যান’ (২০১৩) ইত্যাদি।

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন