তামান্না মৌসী

প্রকাশিত ২৩ জানুয়ারী ২০২৩ ১২:০০ মিনিট

অন্যকে জানাতে পারেন:

‘মুখোমুখি : ঋত্বিক-সত্যজিৎ’

এক মলাটে দুই রথীর ভিতর-বাহির

তামান্না মৌসী

‘একটা ভালো চলচ্চিত্র কখনোই দীর্ঘ হতে পারে না। আবার একটা বিরক্তিকর চলচ্চিত্র কখনোই সহজে শেষ হতে চায় না।’—কথাটি একজন ব্রিটিশ চলচ্চিত্র পরিচালকের। এবং দর্শকমাত্রই জীবনে একবার হলেও এ সত্য উপলব্ধি করেছেন। কথাটি কিন্তু পাঠকের বেলায়ও খাটে। বই হাতে নিয়ে যদি আগ্রহ বা আকর্ষণ না জাগে, তবে সে বই যেনো আর শেষই হতে চায় না! আবার বইয়ের মধ্যে ডুবে গেলে শেষ পৃষ্ঠা পড়ার পর আফসোস হয়— ‘এতো জলদি শেষ হয়ে গেলো বইটা!’

‘১৯৫৫ সালে পথের পাঁচালী আর ১৯৫৮ সালে অযান্ত্রিক দিয়ে দুজনের আবির্ভাব। বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস আগাগোড়া পাল্টে দিতে পঞ্চাশের দশকেই আবির্ভূত হলেন দুজন মহান চলচ্চিত্রকার—সত্যজিৎ রায় আর ঋত্বিক ঘটক। এঁরা দুজনে মিলে বাংলা চলচ্চিত্রকে নিছক ভারতবর্ষের চলচ্চিত্রের শিখরে পৌঁছে দিলেন শুধু তাই নয়, বিশ্ব চলচ্চিত্রের ভূগোলেও ঠাঁই পেল বাংলা ভাষার চলচ্চিত্র। এই বইটিতে পাওয়া যাচ্ছে এতদিন বাংলাভাষী পাঠকের নাগালের বাইরে থাকা সত্যজিৎ আর ঋত্বিকের অন্তর্ভেদী, অমূল্য কতগুলো সাক্ষাৎকারের বাংলা তর্জমা। এসব সাক্ষাৎকারে তাঁরা কথা বলেছেন নিজেদের সিনেমার জগৎ, বেঁচে-বর্তে থাকা, আর বিশ্ব চলচ্চিত্রের নানা দিক নিয়ে। তবে সব কিছুর ওপরে এই বইতে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন ঋত্বিক ও সত্যজিৎ; সত্যজিৎ অকপটে বলেছেন ঋত্বিক সম্পর্কে, ঋত্বিক জানিয়েছেন তার সত্যজিৎ-দর্শন। ফলে, দুজনের অন্তরঙ্গ দৃষ্টির আলোয় দুজনকে দেখতে পাওয়ার এক দুর্লভ মুহূর্ত তৈরি হয়েছে এ গ্রন্থে। উদিসা ইসলামের ঝরঝরে অনুবাদে পাওয়া এই সাক্ষাৎকারের বই মুখোমুখি ঋত্বিক-সত্যজিৎ বাংলা চলচ্চিত্র-চর্চার একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন—সন্দেহ নেই।’ এমন একটি বর্ণনা বইটির ফ্ল্যাপে পড়ার পর যেকোনো চলচ্চিত্রপ্রেমী পাঠক যে এর ব্যাপারে আগ্রহী হবেন, এটি অনায়াসে বলা যায়।

শুরুতেই ছোটো একটি মুখবন্ধে ঋত্বিক-সত্যজিৎ সম্পর্কে খানিকটা জানানো হয়েছে পাঠকদের। আর এ পরিচয় দিতে গিয়ে ঋত্বিককে বলা হয়েছে ‘সিনেমার পথেও রুষ্ঠ’ । ‘মধ্যবিত্ত মার্কা পুতুপুতু জীবন আমার ভালো লাগে না। কোন শালা আমার জন্য সত্যিকারের কিছু ভেবেছে? আমিই হয়ে গেলাম উপহাসের পাত্র।’ এমন অকপটে নিজের সম্পর্কে বলতে পারা হয়তো শুধু ঋত্বিকের পক্ষেই সম্ভব। সেই সঙ্গে তিনি সত্যজিতের চলচ্চিত্র সম্পর্কেও নিজের মন্তব্য তুলে ধরেছেন।

অন্যদিকে ‘ভিন্নব্যক্তিত্ব সত্যজিৎ’ নামে তুলে ধরা হয়েছে সত্যজিতের পরিচয়। জ্যঁ রেঁনোয়া’র দ্য রিভার-এ সহকারী হিসেবে কাজ করতে গিয়েই এ বিষয়ে আগ্রহী হয়েছিলেন তিনি। পরিচালনা, চিত্রনাট্য লেখা থেকে শুরু করে সঙ্গীত আয়োজন, চিত্রগ্রহণ—সত্যজিৎ সবই করেছেন। আবার ঋত্বিক সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাকে প্রতিভাবান ও সম্ভাবনাময় হিসেবে উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে মদ্যপ বলেও আখ্যায়িত করেছেন তিনি। এভাবেই মুখবন্ধে বন্দি হয়েছেন বাংলা চলচ্চিত্রের দুই দিকপাল।

বইটির পরের অধ্যায় ‘ঋত্বিক সত্যজিতের বিনিময়’ নামে। এতে পরস্পর সম্পর্কে তাদের মতামত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দুজন ভিন্ন ধাঁচের নির্মাতা হলেও তাদের মধ্যে যোগাযোগ যে ছিলো তা বেশ বোঝা যায় সত্যজিতের হাতে ঋত্বিকের ‘সিনেমা অ্যান্ড আই ’ বইয়ের মুখবন্ধ লেখা দেখে। আবার সত্যজিতকে নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন ঋত্বিক। তাদের লেখার খণ্ড খণ্ড অংশ তুলেও দেওয়া হয়েছে এই বইয়ে।

এর পর আছে ‘ঋত্বিক : খতিয়ান,নামের অধ্যায়। মূলত এখানে তার কাজগুলো তুলে ধরা হয়েছে। আর তথ্য নেওয়া হয়েছে তাদের জীবন-বৃত্তান্ত থেকে। জীবনঘনিষ্ঠ নির্মাতা ঋত্বিকের জন্ম ও বেড়ে ওঠার সংক্ষিপ্ত বর্ণনার পর আছে তার কাজের ফিরিস্তি। প্রথম সৃষ্ট চলচ্চিত্র নাগরিক থেকে শুরু করে অযান্ত্রিক, মেঘে ঢাকা তারা, কোমল গান্ধার, সুবর্ণরেখা, তিতাস একটি নদীর নাম, যুক্তি তক্কো গপ্পো—সবগুলো নির্মাণের সংক্ষিপ্ত কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে এতে।

সাক্ষাৎকারের বর্ণনা শুরু হয়েছে পরের অধ্যায় থেকে। ‘মুখোমুখি : ঋত্বিক,নামের অংশে। যার শিরোনাম করা হয়েছে ‘আমি লড়তে জানি, পরোয়া করি না’। সাক্ষাৎকারটি ইংরেজি থেকে অনূদিত বলে ঋত্বিকের কথা বলার ধরন, উচ্চারণে বাংলাদেশি টান এবং তার সেন্স অব হিউমার থেকে পাঠক বঞ্চিত হবে বলেও লেখক শুরুতেই জানিয়েছেন। লেখকের এই সচেতনতা পাঠক হিসেবে ভালো লেগেছে।

ঋত্বিকের কাছে প্রথম প্রশ্ন ছিলো—তিনি কেনো চলচ্চিত্র বানান? উত্তরে তার স্বভাবসুলভ কথা, ‘পাগল বলেই বানাই।’ এমনভাবে একে একে তার কাজ নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয়েছে ঋত্বিককে। উত্তরও দিয়েছেন নিজের মতো করে। একপর্যায়ে ঋত্বিককে প্রশ্ন করা হয় উপন্যাস থেকে চলচ্চিত্র তৈরি প্রসঙ্গে। তিনিও মোটামুটি উদ্ধতভাবেই জানিয়ে দেন, ‘বাংলায় চারটে মাত্র উপন্যাস।’ আর এগুলো থেকে চলচ্চিত্র বানানোর কথাও ভেবেছিলেন বলে জানান তিনি। কিন্তু বিভিন্ন কারণে তা আর হয়ে ওঠেনি।

পরের অংশের শিরোনাম ‘সিনেমা বানানো হয় না, তৈরি হয়’। এখানে তিনি চলচ্চিত্র বানানো ও তৈরির মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। চলচ্চিত্রের বিষয়ে আগ্রহী হওয়ার পিছনে কাদের প্রভাব বা উৎসাহ কাজ করেছে তা জানতে চাইলে, তিনি আইজেনস্টাইন, পুদভকিন, কার্ল ড্রেয়ার, লুই বুনুয়েল, মিজোগুচি’র কথা উল্লেখ করেন। চলচ্চিত্র সম্পর্কে তিনি যা কিছু জানেন তা এই মানুষগুলোর কাছেই শিখেছেন বলে জানান।

‘সিনেমা চ্যালেঞ্জ এবং সিনেমার সমালোচনা’ নামের অংশে তাকে প্রশ্ন করা হয়েছে, চলচ্চিত্র তৈরির সময় উদ্ভূত সমস্যা সম্পর্কে। এক্ষেত্রে উঠে এসেছে প্রযোজনার বিষয়টি। তাছাড়া শিল্পীদের অভিজ্ঞতা, শৈল্পিক নৈপুণ্য, দর্শক আগ্রহ, সমালোচনা—এসব বিষয়েও কথা বলেছেন ঋত্বিক। বলেছেন, সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও চলচ্চিত্রে পুঁজির দাপট নিয়েও। এছাড়া পরের অংশে উঠে এসেছে বিমল রায়কে নিয়ে তার স্মৃতি, কাজ করার অভিজ্ঞতা এসব।

এরপর ঋত্বিক কথা বলেছেন, ভারতীয় চলচ্চিত্রের ধরন নিয়ে। প্রতিরোধের মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্র কতোটা গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়েও আলোচনা চলেছে এখানে। কথা এসেছে সরকারি অনুদানে চলচ্চিত্র তৈরি নিয়েও। মোটকথা, চলচ্চিত্রশিল্পের যাবতীয় সমস্যার কথা একে একে উঠে এসেছে তার এ কথোপকথনে।

প্রামাণ্যচিত্র বিষয়েও কথা বলেছেন ঋত্বিক। বলেছেন, প্রামাণ্যচিত্রের চিত্রগ্রহণের জন্য মানুষকে অনেক বেশি ভালোবাসতে হবে। বাংলাদেশ নিয়ে এমনিতেই আবেগী ঋত্বিক। এই দেশভাগটা তিনি কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেননি। তাই হয়তো এদেশে শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, ‘বাংলাদেশের ‘ভালো দিক’ নিয়ে কথা বলতে পারি, ‘খারাপ দিক’ নিয়ে নয়।’ ঢাকার চলচ্চিত্র ও এর কারিগরি সীমাবদ্ধতা নিয়ে ঋত্বিক সামান্য অভিযোগ করলেও এদেশের মানুষের আন্তরিকতায় তিনি বরাবরই মুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কেও তুলে ধরেছেন নিজের মতামত। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ের দুর্নীতি; হতাশাগ্রস্ত ও বিষণ্ণ মানুষদের কথাও বলেছেন ঋত্বিক। কথা বলেছেন বাংলাদেশে তৈরি তার একমাত্র চলচ্চিত্র তিতাস একটি নদীর নাম নিয়েও।

দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের পরের অংশটি ‘শিল্পীর রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা’ নামে। এখানে কথা হয়েছে, ঋত্বিকের ব্যক্তিজীবন নিয়ে। তার রাজনৈতিক আকর্ষণ, পিপল্স থিয়েটারে যোগদান, মঞ্চনাটক নির্মাণ—সবই আছে এ অংশে। ঋত্বিকের সব কাজেই ঘুরেফিরে এসেছে দেশভাগের পর উদ্বাস্তু মানুষের ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবন, নকশাল আন্দোলন। সামাজিক দায়বোধ থেকেই শিল্পীর রাজনৈতিক দায়িত্বশীলতা গড়ে ওঠা উচিত বলে মনে করেন তিনি। এছাড়াও ঋত্বিক কথা বলেছেন বাঙালির জীবনে রবীন্দ্রনাথের গুরুত্ব, অবস্থান প্রসঙ্গে। আলোচনার পরবর্তী অংশে এসেছে ফিল্ম সোসাইটি, সাহিত্যনির্ভর চলচ্চিত্র, অতীত আঁকড়ে ধরার প্রবণতা এসব।

বইয়ের এ পর্যায়ে শুরু হয়েছে সত্যজিৎ অংশ। প্রথমেই ‘সত্যজিৎ জানা’ নামে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয়। ফিল্ম সোসাইটি প্রতিষ্ঠা, পথের পাঁচালী নির্মাণ, অপু ট্রিলজিসহ অন্যান্য কাজের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে সংক্ষিপ্তাকারে। উল্লেখ আছে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাওয়া সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি ও অস্কার পুরস্কারেরও।

সাক্ষাৎকারের মূল অংশ শুরু হয়েছে এর পরই। আর স্বভাবতই শুরুতে এসেছে পথের পাঁচালীর কথা। প্রথম চলচ্চিত্রেই করেছেন বাজিমাত। কথা বলেছেন বিভূতিভূষণের লেখা নিয়েও। ধীরে ধীরে অন্যান্য চলচ্চিত্র তৈরির প্রাসঙ্গিকতাও এসেছে; সঙ্গে এসেছে সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি। চলচ্চিত্রের ফর্ম, নারীর উপস্থাপন, রাজনীতি, সামাজিক দায়বদ্ধতা—সবকিছু নিয়েই কথা বলেছেন সত্যজিৎ। একপর্যায়ে নৈতিক মানদণ্ড নিয়েও কথা এসেছে। সত্যজিৎ যেমন অশনি সংকেত-এর মতো অভাব ও দারিদ্র নিয়ে চলচ্চিত্র করেছেন, তেমনই হীরক রাজার দেশের মতো প্রতিবাদী চলচ্চিত্রও নির্মাণ করেছেন। যদিও অনেকেই তাকে খানিকটা বুর্জোয়া ঘেঁষা পরিচালক মনে করেন। দারিদ্রকে কেমন যেনো না ছুঁয়ে দূর থেকে দেখানোর একটা চেষ্টা সত্যজিৎ করেন বলে অনেকের মত—এসব প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছেন তিনি এখানে।

‘সত্যজিৎকে ফিরে দেখা’ নামে পরের অধ্যায়ে আলোচনা হয়েছে। এখানে চলচ্চিত্রের দর্শকপ্রিয়তা, চলচ্চিত্র নিয়ে স্বপ্ন, সমাজ-বাস্তবতা,সেন্সরশিপ, রাজনীতি সচেতনতা, চলচ্চিত্রের মনস্তত্ত্ব নিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু আলোচনা হয়েছে। শৈল্পিক বোধ,পরিচালনার পাশাপাশি চিত্রনাট্য লেখা, সঙ্গীত আয়োজন নিজেই কেনো করেন এ বিষয়েও কথা বলেছেন সত্যজিৎ। আরো আছে ভিনদেশি চলচ্চিত্র সম্পর্কে তার মূল্যায়ন। পরিচালনা নিয়েও বেশকিছু প্রশ্নোত্তর তিনি এখানে দিয়েছেন। কথা প্রসঙ্গে এসেছে চলচ্চিত্রের ইতিহাস, সিনেমাটোগ্রাফি, অভিনয়শিল্পীদের দক্ষতা নিয়ে। এছাড়া পশ্চিমা সঙ্গীতের প্রতি দুর্বলতা, আবহ সঙ্গীত, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ব্যবহার নিয়েও চলেছে কথোপকথন।

পরের সাক্ষাৎকারটির শিরোনাম দেওয়া হয়েছে ‘সেরা ছবিটা এখনো বানানো হয়নি’। ১৯৮৩ সালে এক পত্রিকায় দেওয়া সাক্ষাৎকার এটি। শুরু হয়েছে ঘরে-বাইরের রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে। কলকাতা শহর নিয়েও কথা বলেছেন সত্যজিৎ। যতোই ত্রুটি থাকুক না কেনো এ শহরেই তিনি বাস করতে পছন্দ করেন বলেও জানান। এসেছে হিন্দি চলচ্চিত্র ও এর অভিনয়শিল্পীদের কথাও। প্রশংসা করেছেন অনেকেরই। নিজের ধর্মবিশ্বাস ও দর্শন নিয়েও কথা বলেছেন। এমনকি মৃত্যু বিষয়েও নিজের চিন্তার কথা জানান তিনি এ সময়।

১৯৮৬ সালে দেওয়া পরের সাক্ষাৎকারটিতে এসেছে জলসাঘর নিয়ে আলোচনা। কাহিনির সঙ্গে সঙ্গে এর কম্পোজিশন নিয়েও এখানে কথা হয়েছে। চলচ্চিত্রটির পুরো সঙ্গীত আয়োজনেই যে বৈচিত্র্য ছিলো, সেটা নিয়ে তিনি কথা বলেছেন।

‘বাংলা সিনেমার ঐতিহ্য রয়েছে’ শিরোনামে পরের অংশে কথা হয়েছে মূলত ভারতীয় চলচ্চিত্রের সার্বিক দিক নিয়ে। অঞ্চলভেদে ভারতীয় চলচ্চিত্রের পার্থক্যের কথা উল্লেখ করে সত্যজিৎ মন্তব্য করেন—মাদ্রাজ, তামিল বা হিন্দির মতো বাংলা শুধু বাণিজ্যনির্ভর চলচ্চিত্র তৈরি করে না; এর আলাদা একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এরপর সত্যজিৎ কথা বলেছেন পোস্ট-প্রোডাকশন নিয়ে। সম্পাদনার কাজেও পরিচালকের মতামতই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন তিনি। পরিবেশনা, অন্য দেশের দর্শক, তাদের মূল্যায়ন সত্যজিৎ এখানে করেছেন। আবার জানতে চাওয়া হয়েছে সমসাময়িক অন্য পরিচালকদের কাজ তার কাছে কেমন লাগে; এর উত্তরও তিনি দিয়েছেন নিজের মতো করে। বইটির একদম শেষ অংশে দুই পরিচালকের বেশকিছু আলোকচিত্র ক্যাপশন সহকারে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সাক্ষাৎকার কোথা থেকে নেওয়া বইয়ের শেষে তার বর্ণনা ও ওয়েবসাইটের ঠিকানা দেওয়া আছে।

বইটি শেষ করে পাঠক হিসেবে একটি কথা না বললে অসম্পূর্ণতা থেকে যাবে; ইংরেজি থেকে সরাসরি আক্ষরিক অনুবাদ না করে ভাবানুবাদ করায় পাঠককে বইটি পড়ার সময় মোটেও হোঁচট খেতে হয়নি; সাবলীল ভাষার কারণে একটানা পড়ে শেষ করা গেছে। তবে যে বিষয়টি খটকা লাগে তা হলো বইটির নাম ‘মুখোমুখি : ঋত্বিক-সত্যজিৎ’ দেখে। আমার মতো অনেকেই হয়তো প্রথমবার নামটি শুনে সন্দিহান হয়েছেন; আমার যেমন মনে হয়েছিলো, এটা মনে হয় ঋত্বিক-সত্যজিতের মুখোমুখি আলোচনা! না হয় একজন অন্যজনের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন! নাকি দুজনের কাজের তুলনা করেছেন লেখক! অবশ্য এই ধন্দটা কেটে যায় বইটি হাতে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে মলাটের ভিতরে ঢুকলেই। আর এই ঢুকতে পারাটা শুধু দুই মলাটের ভিতরে নয়, ঋত্বিক-সত্যজিতের ভিতরে ঢুকতে পারা—এটুকু নিঃসন্দেহে বলা যায়।

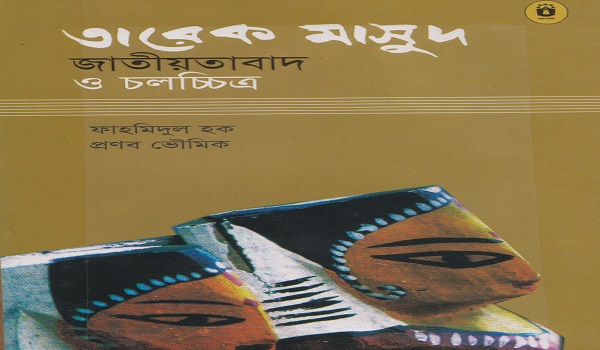

বইয়ের নাম : মুখোমুখি : ঋত্বিক-সত্যজিৎ

লেখক : উদিসা ইসলাম

প্রকাশক : ভাষাচিত্র

প্রচ্ছদ : তৌহিন হাসান

মূল্য : ২৭০ টাকা।

লেখক : তামান্না মৌসী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থী। বর্তমানে সমকাল পত্রিকায় শিক্ষানবিশ সহ-সম্পাদক হিসেবে কর্মরত।

tammcj@gmail.com

বি. দ্র. এ প্রবন্ধটি ২০১৪ সালের জুলাইয়ে ম্যাজিক লণ্ঠনের সপ্তম সংখ্যায় প্রথম প্রকাশ করা হয়।

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

1735263359.jpg)