তামান্না মৌসী

প্রকাশিত ১৭ জানুয়ারী ২০২৩ ১২:০০ মিনিট

অন্যকে জানাতে পারেন:

তাত্ত্বিক বিষয়গুলো জানার সহায়ক বই

তামান্না মৌসী

বইয়ের শুরুটা চলচ্চিত্রকলার সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ধারণের মাধ্যমে। ১৮০৩ সালে ফটোগ্রাফিক ইমেজ ধারণ থেকে আরম্ভ এর ইতিহাস। ক্যামেরা অবসকিউরা, দ্যাগেরোটাইপ, ক্যালোটাইপ, ক্রোনোফটোগ্রাফ, সিনেমাটোগ্রাফ, থিয়েটারোগ্রাফ—এতো কিছু হয়ে চলচ্চিত্রের আবিষ্কার। আর চলচ্চিত্রকলায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে ‘পারসিস্টেন্স অব ভিশন’ বিষয়টি। ১৮২৯ সালে জোসেফ আন্তনি প্লাতু এর ব্যাখ্যা দেন। আর এর পরের স্তর প্রোজেকশন। এ দুটো মিলে গড়ে ওঠে প্র্যাক্সিনোস্কোপ থিয়েটার। নিশ্চল বস্তুকে গতিশীল অবস্থায় দেখার ইচ্ছা এভাবেই পূরণ হয় মানুষের। আবির্ভাব ঘটে চলচ্চিত্রশিল্পের। যা মূলত পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রের ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে জন্ম নেওয়া কলা ও প্রকাশ মাধ্যম।

প্রথম দিকের চলচ্চিত্র রচনার ক্ষেত্রে দুটি প্রবণতা লক্ষ করা যায়—একদল চায় সমাজ-বাস্তবতাকে তুলে ধরতে, অন্যদল কল্পিত কোনো বিষয়কে চলচ্চিত্রের বিষয় হিসেবে নির্বাচন করতে। সেই সঙ্গে অর্থ আয়ের উৎসও হয়ে ওঠে চলচ্চিত্র। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে চলচ্চিত্রে ক্যামেরার ব্যবহার নিয়ে শুরু হয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা। শট্ বিভাজনের মাধ্যমে অভিনয়শিল্পীদের যাবতীয় অ্যাকশন যেমন ধারণ করা সম্ভব হয়, তেমনি কাহিনীর বর্ণনা হয় আরো সুসংহত; অনেকটা মালা গাঁথার মতো। দেশে দেশে চলচ্চিত্রের কারিগরি দিক নিয়ে শুরু হয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা। জার্মানিতে চলচ্চিত্রের ফ্রেমে গুরুত্ব দেওয়া হয় ইমেজকে। আর ফ্রেমকে চিত্রকরের ক্যানভাসের মতো ব্যবহার করেন ফরাসিরা। অন্যদিকে, সোভিয়েত ইউনিয়ন সংলাপের বদলে ইমেজের মাধ্যমেই বক্তব্য তুলে ধরার পক্ষপাতি ছিলো। দেশ ভেদে চলচ্চিত্রের এতো সব বিচিত্রতার ফলে চলচ্চিত্রের প্রতি মানুষ আরো বেশি কৌতূহলী হয়ে ওঠে। আর ১৯২৭-এ এসে শব্দ যুক্ত হওয়ার পর তো চলচ্চিত্র বাস্তবতার আরো কাছাকাছি পৌঁছায়।

তবে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলচ্চিত্র যতোই সামনে এগিয়ে যাক না কেনো, সে যান্ত্রিক কৌশলের নাগাল ছাড়া একেবারেই দিশেহারা। কেননা, চলচ্চিত্রকারদের নির্মাণ ভাবনা অনেকটাই এর কারিগরি উপকরণের বিবর্তনের ওপর নির্ভরশীল। সঙ্গে নির্মাতার নিজের চিন্তা-চেতনা, দর্শন ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা তার নির্মাণশৈলী নির্ধারণ করে দেয়। তবে শুধু কারিগরি দিক নয়, মনস্তাত্ত্বি¡ক ও সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ও চলচ্চিত্রের প্রসারে অবদান রেখেছে। মানুষের অবারিত মনের কতোই না রহস্য, তার সমাজেরও রয়েছে সময়ের সঙ্গে লড়াই করার ইতিহাস—এ সবই আজ এই চলচ্চিত্র ধারণ করছে তার যান্ত্রিক ফ্রেমের নিটোল গতিশীল ক্যানভাসে। এভাবে মানুষ, ইতিহাস, সমাজ আর সভ্যতার জীবন্ত ধারক হয়ে ওঠে চলচ্চিত্র।

অনেক অমসৃণ পথ পাড়ি দিয়ে চলচ্চিত্র আজ আধুনিক যুগের একটি কার্যকর যোগাযোগ ও শৈল্পিক প্রকাশ মাধ্যম। সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক অবকাঠামো ও উপরিকাঠামোর ভাবাদর্শগত দিকের অধীন একটি শিল্পগুণসম্পন্ন মাধ্যমও এটি। যার আবির্ভাব একচেটিয়া পুঁজিবাদের সূচনালগ্নেই। মোটকথা, চলচ্চিত্র শুধু বাস্তবতা ও কল্পনার চলন্ত দৃশ্যধারণ ও শব্দসংযোজন নয়; চলচ্চিত্র রচয়িতার শিল্পবোধ, জীবন ও বিশ্ববীক্ষা, সৃষ্টিক্ষম প্রজ্ঞা—এসবের মিশেলে নতুন এক শিল্পমাধ্যম। কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞার মাধ্যমে ‘চলচ্চিত্র কী’ সেটা বোঝানো সম্ভব নয়। চলচ্চিত্র আসলে বাস্তবকে আরো কাছ থেকে দেখার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে। তার মানে, চলমান কোনো কিছু তুলে ধরাই শুধু চলচ্চিত্রের উদ্দেশ্য নয়, এটি মানুষকে চলতেও সাহায্য করে।

চলচ্চিত্রের বিভিন্ন উপকরণ থেকেই এর স্বরূপ নির্ণয় করা সম্ভব। মূল উপাদান হিসেবে আছে দৃশ্য ও শব্দ। সেই সঙ্গে আছে সম্পাদনার বিষয়টি। সবমিলিয়ে শেষ পর্যন্ত এটি হয়ে ওঠে বিনোদনের জন্য উৎপাদিত পণ্য। তবে শিল্পমূল্যকে কোনো অবস্থাতেই অস্বীকার করা যায় না।

এই অধ্যায়ের (প্রথম অধ্যায়) মাঝামাঝি চলচ্চিত্রের স্বরূপ উন্মোচন করতে গিয়ে ইমেজ ও ফ্রেম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সঙ্গে এসেছে শট্ ধারণের কথাও। ভিউ পয়েন্ট, লেন্স, ফোকাস, ক্যামেরা কোণ—এসব টেকনিকাল কথাবার্তা এসেছে আলোচনার প্রয়োজনেই।

এরপর আছে সম্পাদনার বিষয়টি। এক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করা হয়েছে মন্তাজ তত্ত্বটি। সম্পাদনার একাধিক ইমেজ, শট্ বা দৃশ্যকে গ্রথিত করে যখন উপাদান-অতিরিক্ত অন্য কোনো ভাবনা সৃষ্টি করা হয় তখন সেটাই মন্তাজ। আবার মিজ-অঁ-সেন তত্ত্বটিও সম্পাদনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। পরের দিকে এসে একজন নির্মাতা উভয় তত্ত্বকে একত্রে চলচ্চিত্রে ব্যবহার করেন; যা বেশি গ্রহণযোগ্য। আর এ বিষয়গুলো বুঝতে বিভিন্ন ব্যক্তির দেওয়া সংজ্ঞা হুবহু তুলে ধরা হয়েছে বইটিতে।

অধ্যায়ের শেষের দিকে আলোচনা করা হয়েছে চলচ্চিত্র-নির্মাণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায় এবং চলচ্চিত্রভাষা নিয়ে। চলচ্চিত্রের স্বরূপ স্পষ্টভাবে বোঝাতে চলচ্চিত্রভাষা বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন চলচ্চিত্রনির্মাতা ও চলচ্চিত্র সমালোচক বিষয়টির তাৎপর্য বোঝাতে নানা গবেষণা করেছেন। তবে চলচ্চিত্রভাষা বলতে কথোপকথনের মাধ্যম হিসেবে আমরা যে ভাষা ব্যবহার করি সেটি বোঝায় না। চলচ্চিত্র একতরফা যোগাযোগ মাধ্যম। আংশিকভাবে একটি ভাষা-ব্যবস্থা এবং কিছুসংখ্যক চিহ্ন এর মধ্যে পাওয়া যায়। অনেকে আবার চলচ্চিত্রের এ ভাষাকে স্বীকার করতে নারাজ। চলচ্চিত্র একটি স্বাভাবিক ভাষা না হলেও দৃশ্য ও শব্দমাত্রার সমন্বয়ের কারণেই আমরা চলচ্চিত্র বুঝতে পারি। চলচ্চিত্রের অভ্যন্তরীণ উপাদানগুলোই মূলত ভাষা হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ প্রমাণ হয়, চলচ্চিত্রের ভাষা শুধুই মুখের ভাষা নয়, এটি ভাবেরও ভাষা। ভাবের ভাষা বলেই চলচ্চিত্র দেখতে দেখতে দর্শক হারিয়ে যায় অন্য কোনো জগতে। যে জগতে মুখের ভাষা অর্থহীন, তৃতীয় ইন্দ্রিয়ের ভাষাই প্রাণবন্ত। একজন চলচ্চিত্রশিল্পী তার অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে কাহিনীর পরতে পরতে এই ভাষা তৈরি করেন পরম দক্ষতায়। যেমন, বাস্তবে গাছের একটি শুকনো পাতার মূল্য না থাকলেও নির্মাতার চোখে সেই পাতাটি ঝরেপড়া এক জীবনেরই ইঙ্গিত বহন করে। এটিই তার ভাষা, এটিই চলচ্চিত্রের ভাষাকে করেছে অন্য ভাষা থেকে পৃথক।

বইটির দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম চলচ্চিত্রের ধারাসমূহের অন্তর্গত পাঠ। এ অধ্যায়ে চলচ্চিত্রের ধারাগুলোর বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। চলচ্চিত্রকলার ধারা নির্ধারণ হয়েছে নানা বিবেচনায়—বিষয়বস্তু, নির্মাণভঙ্গি, শ্রেণি, রীতি, ধরন, শৈলী, বাদ, জ্যর, তত্ত্ব, চলচ্চিত্র আন্দোলন, ব্যক্তি-ইচ্ছা ইত্যাদির নিরিখে।

প্রথমেই এসেছে বাস্তববাদী চলচ্চিত্রধারার কথা। চলচ্চিত্রের শুরুটা মূলত এ ধারার মধ্য দিয়েই। ঠিক বাস্তবের মতোই বাস্তব পটভূমি ও প্রাকৃতিক আলো ব্যবহার করা হতো এতে। অভিনয়শিল্পীরাও ছিলো অপেশাদার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ইতালি ও ফ্রান্সে এ ধারার প্রচলন ঘটে ব্যাপক হারে। এরপর আসে সোভিয়েত বাস্তববাদী ধারা। যা ১৯ শতকে সমাজের উপরিতলের বাস্তবতা তুলে ধরার পুরো বিপরীত। এতে মূল টেক্সটের বাইরেও কিছু তুলে ধরা হয়। যে দেশে, যে ভাবেই হোক না কেনো, আসলে চলচ্চিত্রের সব শাখাতেই বাস্তববাদ কোনো না কোনোভাবে আছেই। কেননা, বাস্তব জীবনের গহীনে যে জীবন, তাতো আমাদের কাছে এখনো অধরা এক মায়াময় ধূসর স্বপ্ন হয়ে আছে। সুতরাং চলমান অথচ অধরা জীবনই এই ধারার চলচ্চিত্রের মুখ্য আয়োজন।

পরের আলোচনা অভিব্যক্তিবাদী চলচ্চিত্রধারা নিয়ে। এর শুরুটা জার্মানিতে। এ ধারার চলচ্চিত্রশৈলী বাস্তববাদী ধারার সম্পূর্ণ বিপরীত। বাইরের রূপের বদলে মানুষের অন্তঃসত্তাকে বেশি গুরুত্ব দেয় এ শৈলী। মূলত ফ্রয়েড ও তার মনঃসমীক্ষণতত্ত্ব জার্মান অভিব্যক্তিবাদী চলচ্চিত্রভাবনায় প্রভাব ফেলে। এতে বুর্জোয়া নন্দনতত্ত্বকে এড়িয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তববাদী ধারাকেও পরিত্যাগ করা হয়। ১৯২৪ সালের পর জার্মানিতে এ ধারার চলচ্চিত্র-নির্মাণ বন্ধ হয়ে যায়। পরিচালকেরা পাড়ি জমান আমেরিকায়। সেখানেই ‘ফিল্ম নয়র’ নামে অভিব্যক্তিবাদের এক নতুন ধারা গড়ে ওঠে।

এরপর আসে আভঁ-গার্দ চলচ্চিত্রধারা। জার্মান অভিব্যক্তিবাদের সমসাময়িক ফরাসি চলচ্চিত্রধারা এটি। ১৮২৫ সালে স্ব-সময়ের এবং সমাজের সামাজিক শিল্পবোধ থেকে স্বতন্ত্র ও অগ্রগামী চিন্তাকে সেইন্ট সিমোন আভঁ-গার্দ নামকরণ করেন। চলচ্চিত্রে এর সূচনা ১৯২০-এর দিকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর অস্থির সমাজ-বাস্তবতা, বুর্জোয়া অসুস্থ মানবিকতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, বাস্তব জগৎ থেকে পলায়নবাদী মনোভাব—সবই আভঁ-গার্দ চলচ্চিত্রধারার আধেয়। এ ধারার চলচ্চিত্র রচয়িতারা চেনা পথ ছেড়ে অজ্ঞাত বিপদসংকুল পথে হেঁটেছেন। প্রচলিত কিছু না করে নতুন শিল্পগত নিরীক্ষার চেষ্টা করেছেন। এ সময়ের এই চলচ্চিত্রধারার পথিকদের তাই বর্তমানের কাছে জিজ্ঞাসা—পুরনো পথ আর কতোকাল, কতোকাল এই ঘুণে ধরা সময়, মত, পথ আমাদের চালিত করবে? প্রতিটি ক্ষণই যে জীবন বদলায়, বিকশিত হয়, প্রয়োজন পড়ে নিত্য নতুনের, সে জীবনে কেনো গতিহীন, ছন্দহীন নিশ্চল নীতির রাজত্ব? শিল্পীর সময়বিরোধিতাই এই আভঁ-গার্দ ধারার পথকে বিকশিত করেছে চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে।

নব্য-বাস্তববাদী চলচ্চিত্রধারার শুরুটা ইতালিতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী অস্থির পরিস্থিতে। স্টুডিও, পেশাদার শিল্পী—এসব ছাড়াই দরিদ্র, নিপীড়িত মানুষের বাস্তব জীবনযাত্রা তুলে ধরা হয় এ ধারার চলচ্চিত্রে। নব্য-বাস্তববাদী ধারার মূলকথা হলো—আত্মিক শক্তিতে বলবান মানুষ সবকিছু হারিয়েও, ধ্বংস হয়েও পরাজিত হয় না।

পরবর্তী সময়ে আলোচনায় এসেছে নবতরঙ্গ চলচ্চিত্রধারা। নব্য-বাস্তববাদের পরিশীলিত ফরাসি রূপ হলো নবতরঙ্গ। মজার ব্যাপার হলো, এ ধারার জন্ম কোনো স্টুডিও বা চলচ্চিত্র পরিচালকের উর্বর মস্তিষ্কে নয়। বরং ফ্রান্সের প্রভাবশালী পত্রিকা ‘কাইয়্যে দ্যু সিনেমা’র সম্পাদকীয় টেবিলে। এ পত্রিকার চলচ্চিত্র সমালোচকেরাই পরবর্তীকালে নতুন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন চলচ্চিত্র রচনা করে নবতরঙ্গ চলচ্চিত্রধারার সূত্রপাত করেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, উদ্ভাবন ক্ষমতা, খরচ স্বল্পতা ও জনপ্রিয়তার কারণে তারা প্রযোজকও পেয়ে যান সহজে।

নবতরঙ্গ ধারার একটি বৈশিষ্ট্য হলো ক্যামেরা-স্টাইলো পদ্ধতি। যাতে ক্যামেরাকে কলমের মতো স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যবহার করতে পারেন পরিচালক। এছাড়া আধেয় হিসেবে ছিলো সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, ব্যক্তিচরিত্রের টানাপড়েন, সমাজে বিদ্যমান কাঠামোর কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন—এসব।

নবতরঙ্গ ধারা রাজনৈতিক চলচ্চিত্রেরও জন্ম দেয়। অভিনয়রীতিতে লক্ষ করা যায়, ইম্প্রোভাইজেশনের প্রবণতা। অস্তিত্ববাদী দর্শনের নৈর্ব্যক্তিকতার চূড়ান্ত রূপ হলো ফরাসি নবতরঙ্গ। অস্তিত্ববাদ আর মার্কসবাদের দোলাচলে দীর্ণ ফরাসি বিবেক, নবতরঙ্গ তার থেকে মুক্ত নয়।

অধ্যায়ের শেষে বিবিধ চলচ্চিত্রধারা নামে সংক্ষেপে বেশকিছু ধারার কথা বলা হয়েছে। এতে আছে সিনেমা ভেরিতে, সিনেমা নোভো ও থার্ড সিনেমা বিষয়ক কথাবার্তা। আগের ধারাগুলোর পরবর্তী সংস্করণ হিসেবে এসেছে এ ধারাগুলো। এগুলোর লক্ষ্য ছিলো বাস্তবকে বাস্তবতার অতিরিক্ত কিছু হিসেবে দেখানো, রাজনীতি সচেতনতা, মূলধারার বাইরে কিছু করা। প্রতিবাদী চলচ্চিত্রভাষা তৈরির উদ্দেশ্যেই ধারাগুলো গড়ে ওঠে।

তৃতীয় অধ্যায়টি ‘চলচ্চিত্রতত্ত্ব : দেখার রকমফের’ নামে। সাধারণ অর্থে আমরা বুঝি, তত্ত্বের কাজ হচ্ছে গবেষণার জন্য বাছাইকৃত বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা করা এবং সেগুলোর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা। কোনো বিষয়ের ওপর অনুমান নির্ভর ধারণাকেও তত্ত্ব বলে। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে তত্ত্ব মূলত ‘চলচ্চিত্র’ নিয়ে নয়, বরং চলচ্চিত্রে যেসব ঘটনা দেখানো হয় তা নিয়ে। কারণ ‘তত্ত্ব হলো যা বাস্তবের অংশ নয়, কিন্তু বাস্তবকে ব্যাখ্যা করার জন্য গঠন করা হয়’ সেটা। চলচ্চিত্র বিষয়ে গবেষণা করার প্রয়োজনেই তত্ত্ব জানা দরকার। সেই সঙ্গে ভাষাতত্ত্ব, মনঃসমীক্ষণ, দর্শনচিন্তাসহ নানা বিষয় জড়িত। যদিও এগুলো পড়তে গিয়ে কিছুটা বিরক্তি ভাব আসতেই পারে—তবু প্রয়োজন তো।

চলচ্চিত্রকলার নতুন নতুন ধারণা ও বিষয় নিয়ে গবেষণার জন্যই প্রয়োজন চলচ্চিত্রতত্ত্ব। এটি শুরু থেকেই কোনো না কোনো উৎস থেকে জ্ঞান নিয়ে নিজেকে সজ্জিত করেছে। এতে যেমন কাঠামোবাদ, মার্কসবাদ, নারীবাদ এসব নতুন ভাবনা যোগ করেছে, তেমনি চিহ্নবাদ, মনঃসমীক্ষণতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্বও অনেক প্রভাব ফেলেছে। এই অধ্যায়টিতে অতর, আঙ্গিকবাদী, বাস্তববাদী—এসব তত্ত্বের কথার সঙ্গে সঙ্গে আছে বিভিন্ন তত্ত্বের পরিচালকদের কাজের বিস্তারিত বর্ণনাও।

চলচ্চিত্রের আধেয়ের ওপর জোর দিয়ে যে তত্ত্ব গড়ে উঠেছে তাই আঙ্গিকবাদী চলচ্চিত্রতত্ত্ব। আর এ ধাঁচের পরিচালকদের মধ্যে আছেন হুগো মুনস্টারবার্গ, রুডলফ আর্নহেইম, সের্গেই আইজেনস্টাইন, বেলা বালায প্রমুখ। মুনস্টারবার্গ মনে করতেন, সমগ্র চলচ্চিত্র-নির্মাণ প্রক্রিয়াই মানসিক প্রক্রিয়া। ফলে মনস্তত্ত্ব আর নন্দনতত্ত্বই হয়ে ওঠে এ তত্ত্বের মূল বিষয়।

মার্কসবাদী চিন্তাধারাকে চলচ্চিত্রে প্রয়োগ ঘটান বেলা বালায। চলচ্চিত্রের কারিগরি দিকের ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, বিষয় ও কলা কৌশলগত আঙ্গিকের দেওয়া-নেওয়াই চলচ্চিত্রভাষা। তাইতো তার আঙ্গিকবাদী চলচ্চিত্রতত্ত্বে গুরুত্ব পায় নির্মাণকৌশল। বাস্তবতার ইলিউশন তৈরি চলচ্চিত্র মাধ্যমের প্রধান কাজ বলে মনে করেন আর্নহেইম। তার আঙ্গিকবাদী চলচ্চিত্রতত্ত্বে তাই গুরুত্ব পেয়েছে অবাস্তব কিছু দর্শনের অভিজ্ঞতা। প্রকৃত বাস্তবতা এবং চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত বাস্তবতার পার্থক্য দেখিয়েছেন তিনি।

অন্যদিকে সের্গেই আইজেনস্টাইন আঙ্গিকবাদী তত্ত্বকে দেখিয়েছেন একটু ভিন্নভাবে। তার তত্ত্বে প্রভাব ফেলেছে আচরণবাদ। মানুষের সমস্ত আচরণ বিশ্লেষণসাধ্য এবং কার্যকারণ নীতির দ্বারা পরিচালিত। তার মতে, শিল্প মানেই কোনোকিছু তৈরি করা। বাস্তব ঘটনাকে চলচ্চিত্র আঙ্গিকের একটি উপাদান হিসেবেই গণ্য করেন তিনি। যে কারণে উপাদানগত আঙ্গিকে নতুনত্ব আনেন তিনি মন্তাজ তত্ত্বের মাধ্যমে। যাতে বলা হয়েছে—আলাদা আলাদা শটের সংঘর্ষই চলচ্চিত্র তৈরি করে। যা অর্থের ভিন্নতা আনে। কারণ দর্শকের ভাবনাটা উলট পালট করে দেওয়াটাই তো শিল্পের কাজ।

এরপর আলোচনা করা হয়েছে বাস্তববাদী চলচ্চিত্রতত্ত্ব ও তার তাত্ত্বিকদের নিয়ে। সিগফ্রিড ক্রাকোয়ারের চলচ্চিত্রতত্ত্বের মূলভিত্তি বাস্তবতা ও কারিগরি সক্ষমতা। তিনি মনে করতেন ঘটনানির্ভর বাস্তবতাই ‘বাস্তব’ নয়, চলচ্চিত্রকারের মর্জিমাফিকও বাস্তবতা তৈরি হতে পারে। আরেক বাস্তববাদী চলচ্চিত্রতাত্ত্বিক অঁদ্রে বাযাঁ। তিনি মনে করতেন, চলচ্চিত্রের বাস্তববাদী প্রকৃতি সম্পাদনার চেয়ে আরো বেশি ক্যামেরানির্ভর। যে কারণে তিনি মিজ-অঁ-সেন বা প্ল্যান সিকুয়েন্সের ওপর বেশি জোর দেন।

চিহ্নবাদী চলচ্চিত্রতত্ত্ব এবং এর তাত্ত্বিকদের কথা উঠে এসেছে পরের আলোচনায়। ক্রিস্তিয়া মেৎজ-এর মতে, প্রতীকের সন্নিবেশে সংকেতগুলো ভাষা হয়ে উঠলেই তখন চলচ্চিত্র অর্থপূর্ণ হয়। প্রথম দিকে সোস্যুরের কাঠামোবাদী ভাষাতত্ত্বকে চিহ্নবাদী চলচ্চিত্রতত্ত্বের তাত্ত্বিক মডেল হিসেবে ধরা হয়। এর মূলকথা ছিলো কীভাবে একটি নির্মিত চলচ্চিত্রের অর্থ তৈরি করা হয় এবং কীভাবে তা দর্শকের কাছে অর্থবহ হয়ে ওঠে সেটা।

চলচ্চিত্র একটি ভাষা, কারণ এর পাঠ্যাংশ আছে, যার মাধ্যমে একটি অর্থপূর্ণ আখ্যান প্রকাশ হয়। তবে এর কোনো সংকেতলিপি নেই। আর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই এর অর্থ উদ্ঘাটন করতে হয়। চলচ্চিত্র-নির্মাণের বেশ কিছুকাল পর তা দর্শকের কাছে পৌঁছায়। দর্শকের প্রতিক্রিয়া জানা যায় আরো কিছুকাল পরে। সবমিলে চলচ্চিত্র অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক তাৎপর্যগুলোর মধ্যে আবদ্ধ থাকে।

জ্যঁ মিত্রিই প্রথম চলচ্চিত্রকে ‘ভাষা’ হিসেবে চিহ্নিত করেন। আর এটাকে তিনি বলেন কাব্যিক ভাষা। একটি নির্দিষ্ট সময়ে চলচ্চিত্র বাস্তবে সংঘটিত আখ্যানের মতোই দানা বাঁধে। তবে মিত্রি তার চলচ্চিত্রতত্ত্বে চলচ্চিত্রকে সমগ্র হিসেবে না দেখে, এর প্রতিটি অংশকে আলাদাভাবে চিন্তা করার কথা বলেছেন।

পরবর্তী আলোচিত অংশ অতরতত্ত্ববাদী চলচ্চিত্রতত্ত্ব। অতরতত্ত্ব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সংঘটিত একটি বুদ্ধিবাদী আন্দোলন, যার মূলে রয়েছে অস্তিত্ববাদী দর্শন। ‘কাইয়্যে দ্যু সিনেমা’ পত্রিকাকে ঘিরেই এটি গড়ে ওঠে। যার বিস্তারিত বর্ণনা আছে অংশটিতে। আর একদম শেষে উঠে এসেছে চলচ্চিত্রতত্ত্বের সঙ্গে চলচ্চিত্রবীক্ষণের পার্থক্য। অংশটির নামও তাই দেওয়া হয়েছে ‘চলচ্চিত্রতত্ত্ব বনাম চলচ্চিত্রবীক্ষণ’।

চলচ্চিত্রকে বীক্ষণের জন্যই প্রয়োজন হয় চলচ্চিত্রতত্ত্বের। অনেকগুলো তত্ত্ব দিয়ে যেমন একটি চলচ্চিত্রকে ব্যাখ্যা করা যায়, তেমনই শুধু নন্দনতত্ত্ব দিয়েও কাজটি করা যায়। কারণ, চলচ্চিত্রতত্ত্ব চলচ্চিত্রের নিজস্ব অস্তিত্ব থেকেই উৎপাদিত হয়, অন্য কোনো তত্ত্ব চলচ্চিত্রবিজ্ঞানে প্রয়োগ না করলেও চলে। মূলত চলচ্চিত্রকে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবেই বিশ্লেষণ করা হয়। বাংলা ভাষায় সরাসরি কোনো তত্ত্বের উদ্ভব ঘটেনি সত্য, তবে আমাদের চলচ্চিত্রতাত্ত্বিকেরা যেসব প্রবন্ধ রচনা করেছেন সেগুলোকে ‘চলচ্চিত্রের ব্যবহারিক তত্ত্ব’র পর্যায়ে ফেলা যায়।

বইটির শেষ অধ্যায় ‘উপসংহার’ নামে। এতে লেখক তার বই লেখার উদ্দেশ্য তুলে ধরেছেন। নিজের অনুভূতি পাঠকের সঙ্গে ভাগাভাগি করার চেষ্টাও করেছেন। বিভিন্ন সমস্যার কারণে আর যেসব বিষয় তুলে ধরতে পারেননি, সেগুলোও স্বীকার করেছেন অকপটে।

বইটির সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হলো, এর শেষে যুক্ত প্রায় ৪০ পৃষ্ঠার ‘তথ্যনির্দেশ ও টীকা’ অংশ। পড়তে গিয়ে পাঠকের মনে যেসব প্রশ্ন আসতে পারে বা খটকা লাগতে পারে—এমন যাবতীয় বিষয়ের বর্ণনা সংযুক্ত করা হয়েছে এতে। বাংলা ও ইংরেজি উভয় ধরনের বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো সরাসরি তুলে দেওয়াও হয়েছে এখানে। তবে মূল বইয়ে বিভিন্ন লেখায় সরাসরি ইংরেজি উদ্ধৃতি ব্যবহার না করে লেখক যদি সেই সঙ্গে বাংলায়ও তুলে ধরতেন তাহলে পাঠকের বোধগম্যতা নিঃসন্দেহে বেড়ে যেতো বলে পাঠক হিসেবে আমার মনে হয়েছে।

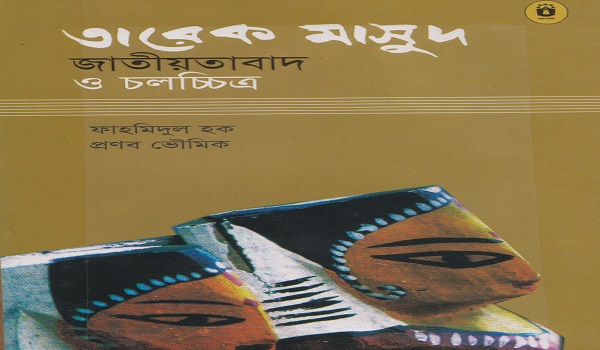

বইয়ের নাম : চলচ্চিত্রকলার রূপ-রূপান্তর

লেখক : ড. সাজেদুল আউয়াল

প্রচ্ছদ : আনওয়ার ফারুক

প্রকাশক : দিব্য প্রকাশ, ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ২৫০ টাকা মাত্র

লেখক : তামান্না মৌসী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে সদ্য স্নাতকোত্তর।

বি. দ্র. এ প্রবন্ধটি ২০১৪ সালের জানুয়ারির ম্যাজিক লণ্ঠনের ষষ্ঠ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশ করা হয়।

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

1735263359.jpg)