সাবিহা তমা

প্রকাশিত ২১ ডিসেম্বর ২০২২ ১২:০০ মিনিট

অন্যকে জানাতে পারেন:

পরাবাস্তব সিনেমার কবির গল্প

সাবিহা তমা

পুরো নাম : লুই বুনুয়েল পোর্টোলেস

জন্ম : ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯০০, ক্যালান্ডা টিরিএল এরাগন, স্পেন

চলচ্চিত্রে অবদান : সুররিয়ালিজম ধারার পথিকৃৎ

মৃত্যু : ২৯ জুলাই ১৯৮৩, মেক্সিকো সিটি, মেক্সিকো

বস্তুর দৃশ্যমান গতিশীলতা ধরাই ছিলো চলচ্চিত্রের সফলতার প্রথম উদ্দেশ্য। কিন্তু পরবর্তীতে এই বিষয়টি শুধু এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। মানুষ এটিকে ব্যবহার করেছে তার মানসিক বিকাশ ও ভাবনা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে। দেশ-কাল-সমাজকে প্রভাবিত ও নতুন চিন্তাকে ভিন্ন দৃষ্টি নিয়ে দেখার ক্ষেত্রে এই মাধ্যমটিকে যুগে যুগে ব্যবহার করেছে এর স্রষ্টারা। এ-জন্য সময়ে সময়ে তৈরি হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ধারার। আর এক্ষেত্রে যে-ধারাটির নাম সর্বাগ্রে চলে আসে তার নাম আঁভগার্দ।

শিল্পকলার যেকোনো আন্দোলন যা সমাজে বিরাজমান চলতি শিল্পরীতি ও ঐতিহ্যকে ভেঙে নতুন শিল্প সৃষ্টিতে উৎসাহী করে তাই আঁভগার্দ। ১৮২৫ সালের দিকে প্রথম saint-Simone বিষয়টি সে-সময়কার শিল্পচিন্তা ও কর্মের বেলায় প্রয়োগ করেন। ১৯২০ সালের দিকেই আঁভগার্দ শিল্প ভাবনায় প্রভাব বিস্তার করে। যা স্ব-সময়ে সমাজের সামাজিক শিল্পবোধ থেকে অনেক উন্নত ছিলো। তবে আঁভগার্দ কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো একটি শিল্পচিন্তা বা আন্দোলনের জন্য ব্যবহৃত কোনো ধারা ছিলো না। এটির মাধ্যমে মূলত ওই সময় ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে তদানিন্তন অর্থ-বিত্তবেষ্টিত বাস্তবতাকে পাশ কাটিয়ে বা ভেঙে শিল্পীরা তাদের স্ব-স্ব শিল্পচিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। এরই আলোকে বাস্তবতাকে দেখার জন্য যেসব শিল্প আন্দোলন যেমন : কিউবিজম, ফিউচারিজম, দাদাবাদ, পরাবাস্তববাদ, অভিব্যক্তিবাদসহ আরও নানা বিষয়কে শিল্পে, সাহিত্যে, চলচ্চিত্রে, চিত্রকলায় প্রয়োগ ও বিকশিত করার যে-প্রচেষ্টা আমরা দেখতে পাই তার সবই আঁভগার্দ ধারার অন্তর্ভুক্ত বলে ধরে নেওয়া যায়।

আঁভগার্দ এর একেবারে প্রথম দিককার ধারা হলো সুররিয়ালিজম; বাংলায় যার অর্থ অধিবাস্তববাদ বা পরাবাস্তববাদ। ২০'র দশকে এর শুরুর কাজটি করেন ফ্রান্সের আঁদ্রে ব্রেতো (Andre Breton)। অযৌক্তিক মনের স্বপ্ন, সত্য, গোপন কল্পনা, ইমেজের আবেগ, ব্যক্তিগত কামনা বা যৌনতা প্রভৃতিই পরাবাস্তববাদের স্বাভাবিক লক্ষণ বলে ধরে নেওয়া হয়। পরাবাস্তববাদ আধুনিক শিল্প আন্দোলনের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। এর বিকাশ শুরু হয়েছিলো মূলত দাদাবাদ, ফিউচারিজম আন্দোলনের মধ্য দিয়ে।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ সিগমুন্ড ফ্রয়েড-এর গবেষণায় মনস্তাত্বিক বিষয়ে আধুনিক বিশ্বে যে-আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিলো তার প্রভাব পড়ে শিল্পচর্চাতেও। পরাবাস্তববাদীরাই প্রথম ফ্রয়েড-এর অবচেতন মনের ধারণা ও স্বপ্নের ব্যাখ্যা পদ্ধতি দিয়ে প্রভাবিত হন এবং শিল্পচর্চায় ব্যবহারের চেষ্টা করেন। পরাবাস্তববাদের মূল উদ্দেশ্য হলো দৃশ্যমান বাস্তবের আচরণ ছিন্ন করে, অদৃশ্য বাস্তবকে তুলে ধরা; যা মানুষের অবচেতন মনে লুকিয়ে থাকে। মানুষের অবদমিত কামনা-বাসনা ও ধারণাগুলোকে সবরকমের সামাজিক-রাজনৈতিক আদর্শগত অবদমন থেকে মুক্ত করাই ছিলো পরাবাস্তববাদের কাজ। এ-কাজের জন্য প্রথমত পরাবাস্তববাদীরা জোর দিয়েছিলেন বিশুদ্ধ মানসিক স্বয়ংক্রিয়তার ওপর। দ্বিতীয়ত, নানা বস্তু ও ছবির সমন্বয় ঘটিয়ে এক দ্বান্দ্বিক কোলাজ তৈরি এবং বহু চেনা বাস্তবকে ও বাস্তবের যুক্তিনির্ভরতাকে কোলাজের দ্বান্দ্বিক বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে পুনঃনির্মাণ করা। আর তৃতীয়টি হলো-অবচেতন মন ও স্বপ্ন সম্পর্কে সচেতনতা থেকে শিল্পীর নির্মিত এক অলীক, যা পুরোপুরি বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন। মূলত এই তিনে মিলে গড়ে ওঠে পরাবাস্তববাদ।

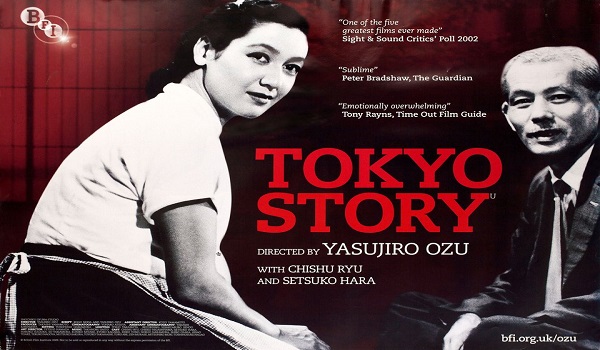

শিল্পতত্ত্বের সেই পরাবাস্তববাদকে চলচ্চিত্রে প্রথম তুলে ধরেছিলেন লুই বুনুয়েল ও তার শিল্পী বন্ধু সালভাদর দালি। ১৯২৯ সালে তারা নির্মাণ করেন আশিয়ান আন্দালু (un chien andalou); ছবিটি সুররিয়ালিস্ট মাস্টারপিস্ হিসেবে আজও সমধিক মূল্যায়িত। স্প্যানিশ চিত্রকর দালি ও তরুণ নির্মাতা লুই বুনুয়েল ফ্রান্সে এসে মাত্র ১৬ মিনিটের এই ছবি নির্মাণ করে আলোচনার কেন্দ্রে চলে আসেন। ছবিটি সে-সময় এতোই জনপ্রিয় হয়েছিলো যে, মুক্তির পর টানা আট মাস প্যারিসের প্রেক্ষাগৃহে চলেছিলো। চলচ্চিত্র যে-স্বাধীন শিল্পমাধ্যম হিসেবে ভাব প্রকাশ, নিজস্ব কল্পনার জগতের বোঝাপড়া ও হতাশায় পড়া মানুষের বেঁচে থাকার সম্বল হতে পারে আশিয়ান আন্দালু তা সফলভাবে প্রমাণ করেছিলো। আর তাই লুই বুনুয়েল-এর নামের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলো চলচ্চিত্রের নতুন এক দিগন্ত, নতুন এক পথের কথা।

চলচ্চিত্রে নতুন পথের সন্ধান দিলেও নিজের জীবনের চলার পথ খুব পরিষ্কার ছিলো না মহান এই চলচ্চিত্রনির্মাতার। লুই বুনুয়েল জন্মেছিলেন স্পেনের টিরওয়েল (Teruel) প্রদেশের ছোট শহর ক্যালান্ডা’র এক ধনী পরিবারে। কিন্তু পারিবারিক কারণে মাত্র সাড়ে চার মাস বয়সে বুনুয়েল পরিবারকে যেতে হয় স্পেনের অন্যতম বড়ো শহর জারাগোজাতে (Zaragoza)। একটু বড়ো হলে এখানেই একটি বেসরকারি স্কুলে ভর্তি হন বুনুয়েল। স্কুলে তাকে খ্রিস্টান ধর্মের কঠিন অনুশাসনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিলো। আবাসিক স্কুলে একটি অনাকাক্সিক্ষত ঘটনা ঘটে, যা তার শিশু মনে খুব বড়ো ধরনের প্রভাব ফেলে। বার্ষিক পরীক্ষা চলছিলো, আবাসিক হোস্টেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক বিশ্ব ইতিহাস পরীক্ষায় তাকে বিনা কারণে তিরস্কার করেন। বিষয়টি মেনে নিতে পারে না শিশু বুনুয়েল। পরের দিন সবাইকে না জানিয়ে সে হোস্টেল থেকে বাড়ি চলে আসে এবং মাকে বলে, বিশ্ব ইতিহাস পরীক্ষায় সে বহিষ্কার হয়েছে। একই সঙ্গে সে তার মাকে সাফ জানিয়ে দেয়, ওই স্কুলে আর পড়তে যাবে না। এখানে একটি কথা না বললেই নয়, মজার ব্যাপার হলো যে-বিশ্ব ইতিহাস পরীক্ষা নিয়ে এতো কিছু, ফল বেরোলে জানা গেলো-সেই বিষয়েই সবার চেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে বুনুয়েল।

তারপরও বুনুয়েল-এর জেদের কারণে স্থানীয় একটি সরকারি স্কুলে ভর্তি করানো হয় তাকে। সেখানে বাকি দুই বছরে তিনি মাধ্যমিক পড়া শেষ করেন। ১৯১৭ সালে মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাগ্রোনমিতে ভর্তি হন বুনুয়েল। অ্যাগ্রোনমি ভালো না লাগায়, বছর না ঘুরতেই ভর্তি হন শিল্প প্রকৌশল বিদ্যায়। শিল্পের মানুষের কী আর প্রকৌশল পড়তে ভালো লাগে, তাই শেষ পর্যন্ত দর্শনে পড়তে শুরু করেন তিনি। এরপর বুনুয়েল জড়িত হন সে-সময়কার স্প্যানিশ কবিদের দল ‘লা জেনারেশন ডেল ২৭’ (১৯২৩-১৯২৭) এর সঙ্গে। এই দলেই পরিচিত হন কবি ফেডিরিকো গারছিয়া লরকা ও সালভাদর দালিসহ সে-সময়ের স্পেনের তরুণ সৃজনশীল শিল্পীদের সঙ্গে। এখানেই মূলত আঁভগার্দ আন্দোলনের অন্যান্য শিল্পতত্ত্বের সঙ্গে পরাবাস্তববাদের ব্যাপারেও বুনুয়েলের জানাশোনা শুরু হয়।

কবিতার ব্যাপারে আলাদা আগ্রহ থাকায় বুনুয়েল যেনো একটু বেশি সময় কাটাতেন লরকার সঙ্গেই। কিন্তু কিছুদিন পর এই সম্পর্কে চিড় ধরলে দালির সঙ্গে লরকা বেশি সময় দিতে থাকে। এ-নিয়ে দালির সঙ্গে বুনুয়েল-এর এক ধরনের মনোমালিন্য হয়। অবশ্য এর আরও একটি কারণ ছিলো, শিল্পী হিসেবে দালি সে-সময় তরুণদের মধ্যে একটু বেশি এগিয়ে গিয়েছিলো, মানে নামডাক হয়েছিলো। তারপরও বন্ধুত্বের এই ছোটখাটো টানাপোড়েন খুব বেশি সমস্যা তৈরি করেনি বুনুয়েল-দালির সম্পর্কে। পড়াশোনার পাশাপাশি নিয়মিতভাবে তারা বিভিন্ন নতুন নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। যদিও এক্ষেত্রে দু-জনের মনোবৃত্তি ছিলো যথেষ্টই আলাদা। দালি যখন পিঁপড়ার স্বপ্ন দেখতেন, বুনুয়েল জানতে চাইতেন সেই পিঁপড়ারা মিছিল করে কি না? শুধু স্বপ্ন দেখাই নয়, বুনুয়েলের লক্ষ্য ছিলো আরও গভীরে। প্রতিরোধই ছিলো তার স্বপ্নের ভিত, বিপরীতে দালি ছিলেন শুধুই স্বপ্নবান এক বাউণ্ডুলে তরুণ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ চুকিয়ে ১৯২৫ সালে বুনুয়েল ক্যারিয়ারের জন্য পাড়ি জমান প্যারিসে। সেখানে তিনি ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অব ইন্টালেকচুয়াল করপোরেশন নামের প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত হন। ধীরে ধীরে ব্যস্ত হয়ে পড়েন আরও নানা কাজের সঙ্গে। কিন্তু এ-ব্যস্ততার মধ্যেও বুনুয়েল সিনেমা ও থিয়েটারের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যুক্ত ছিলেন। তিনি নিয়মিত সিনেমা দেখতেন প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে। এমনও হয়েছে বুনুয়েল দিনে তিন শো সিনেমা দেখেছেন। এই আগ্রহের ফলে অবশ্য বুনুয়েল-এর লাভ হয়েছিলো; তিনি ফ্রান্সের সিনেমার নানা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচিত হতে থাকেন। বিখ্যাত পিয়ানোবাদক ও সঙ্গীত পরিচালক রিকার্ডো ভিন’স (Ricardo Vines) তাদের মধ্যে অন্যতম।

প্রচুর সিনেমা দেখার অভিজ্ঞতা থাকলেও চলচ্চিত্র নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক তেমন কোনো শিক্ষা বুনুয়েল-এর ছিলো না। ফলে তিনি ইচ্ছে পোষণ করেন-চলচ্চিত্র নিয়ে বিস্তর পড়াশোনার, ভর্তিও হন জ্যঁ অ্যাপস্টেইন পরিচালিত বেসরকারি একটি চলচ্চিত্র স্কুলে। সেই সময়ে ফ্রান্সের বাণিজ্যিক ধারার অন্যতম পরিচালক অ্যাপস্টেইন ও তার কয়েকজন বন্ধু মিলে এই স্কুলটি পরিচালনা করতো। স্কুলেই এক পর্যায়ে অ্যাপস্টেইন-এর সঙ্গে প্রথমে পরিচয় ও পরে বন্ধুত্ব হয় বুনুয়েল-এর। এরপর মাউপ্রাত (১৯২৬) ও লাচুতে দি লা মেইসন উসার (১৯২৮) এ অ্যাপস্টেইন-এর সঙ্গে বুনুয়েল সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করেন।

তবে বুনুয়েল ও অ্যাপস্টেইনের সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত মধুর থাকেনি। অ্যাপস্টেইন অন্য এক পরিচালকের চলচ্চিত্রে বুনুয়েল-কে ছোট একটি চরিত্রে অভিনয় করার জন্য বললে তাতে অপারগতা প্রকাশ করেন বুনুয়েল। এতে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে অ্যাপস্টেইন বলতে থাকেন, ‘তুমি সুররিয়ালিস্টদের মতো। এদের কাছ থেকে সতর্ক থাকা উচিত। কারণ এরা উন্মাদ।’ অ্যাপস্টেইন থেকে আলাদা হওয়ার পর বুনুয়েল চলচ্চিত্রসমালোচক হিসেবে লা গাসিটা লিটেরারিয়া ও লেস কেহিয়ার্স, দ্য আর্ট নামের সাময়িকীতে কাজ শুরু করেন। এখানে তিনি দালির সঙ্গে যৌথভাবে চলচ্চিত্রের বিভিন্ন টেকনিক্যাল বিষয়, ফটোজেনিয়া ও ছান্দসিক সম্পাদনা নিয়ে ধারাবাহিকভাবে লিখতে থাকেন।

সালভাদর দালি

বুনুয়েল-দালি লেখার পাশাপাশি সিনেমার একটি স্টোরিলাইন তৈরি নিয়ে কাজ করছিলেন। হঠাৎ একদিন দালি এসে বুনুয়েল-কে জানায়, গতরাতে তিনি একটি স্বপ্ন দেখেছেন। স্বপ্নের সারমর্ম এমন‘অনেকগুলো পিঁপড়া তার হাতের উপর দিয়ে যাচ্ছে। তিনি কারো শরীর অথবা চোখ জাতীয় কিছু কাটছেন।’ এটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বুনুয়েল উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বললো, ‘এইতো, আমাদের সিনেমার প্লট পেয়ে গেছি, চলো এখন নেমে পড়ি।’ এই হলো আশিয়ান আন্দালু (১৯২৯) নির্মাণের শুরুর গল্প।

এরপর আর বুনুয়েল-দালি, বিশেষ করে বুনুয়েল-কে পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। পরের বছর দালির সঙ্গে যৌথ চিত্রনাট্যে বুনুয়েল নির্মাণ করলেন দ্য গোল্ডেন এজ (L` Age d`or)। এ-সিনেমার মধ্য দিয়ে ইতি আসে বুনুয়েল-দালি জুটির। অবশ্য এর কারণও ছিলো, দ্য গোল্ডেন এজ বানাতে গিয়ে আদর্শিক কিছু বিষয় নিয়ে কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে বিশ্বাসী বুনুয়েল-এর সঙ্গে ফ্যাসিস্ট সমর্থক দালির সঙ্কট দেখা দেয়। তাই হয়তো পরবর্তীতে অসাধারণ এই জুটিকে আর দেখা যায়নি। দালি অবশ্য পরে অন্যদের সঙ্গে কয়েকটি সিনেমায় কাজ করেন। তবে বুনুয়েল চলচ্চিত্র বানানো অব্যাহত রাখেন।

সভ্যতা মানেই অত্যাচার, দুঃখভোগ আর নৈরাশ্যের সমাহার; এর বহির্ভাগে নাস্তিকসুলভ শূন্যতা ও বিত্তবানের বিবেকহীন জাঁকজমক আর ভিতরে দরিদ্রের ক্ষুধা-দুর্দশা ও দুর্বল বিপ্লবচিন্তা দ্বারা আবদ্ধ-এসবেরই পারস্পরিক দ্বান্দ্বিকতার সূক্ষ্ম বয়ানে পরিপূর্ণ ছিলো দ্য গোল্ডেন এজ-এর কাহিনী। সেই সঙ্গে হতাশাকে আশাবাদে রূপান্তর এবং বাস্তবকে অস্বীকার করার প্রবণতাকে বাস্তবের মর্মভেদ করে তার মুখোশ খুলে দেওয়ার মন্ত্রও এই চলচ্চিত্রে বুনুয়েল যোগ করেছিলেন স্বাভাবিক ভঙ্গিমায়। আর এভাবেই পরাবাস্তববাদের ব্যবহার করে বুনুয়েল এই ছবিতে পেয়েছিলেন অন্যায়কে দমন করে স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে আনার ক্ষমতা। ফিল্মটির মধ্য দিয়ে মূলত বুর্জোয়া সমাজ ও রোমান ক্যাথলিক চার্চের প্রতি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছিলো। সেই ছোট বয়সে চার্চের যে-কঠিন অনুশাসন, ক্ষমতা ও সম্পদের অপব্যবহার বুনুয়েল দেখেছিলেন-তাকে কম সমস্যায়ও পড়তে হয়নি। ১৯৩০ সালের ২৯ নভেম্বর প্যারিসে এর প্রিমিয়ার হয়। মুক্তির পরপরই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ৩ ডিসেম্বর ক্ষুব্ধ ফ্যাসিস্টরা সিনেমা হলে তা-ব চালায়। সিনেমাটি পশ্চিমা দুনিয়ায় এতোটাই নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিলো যে, খোদ আমেরিকাতে দ্য গোল্ডেন এজ-এর অফিসিয়াল প্রদর্শনী হতে সময় লেগেছিলো পাক্কা ৫০ বছর (১৯৭৯)।

বুনুয়েল এবার স্বদেশে ফিরে যান। পুরো স্পেনে তখন গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। ১৯৩১-এর দিকে বুনুয়েল যোগ দেন স্পেনের কম্যুনিস্ট পার্টি (পিসিই)-তে। তবে সেখানে বেশি দিন স্থির থাকেননি বুনুয়েল। ১৯৩৩-এ নির্মাণ করেন পরের ছবি ল্যান্ড উইদাউট ব্রেড। অনেকটা প্রামাণ্যচিত্র ঢঙে বাস্তবধর্মী এ-সিনেমা সুররিয়ালিজমের তিক্ততম আতঙ্ককেও হার মানিয়েছিলো। গৃহযুদ্ধ শেষে দীর্ঘদিন নির্বাসনে থাকার পর বুনুয়েল এবার হলিউডে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এখানে তিনি বাণিজ্যিক ধারার হলিউডি সিনেমায় বিভিন্ন ভাষায় সাব-টাইটেলের কাজ করতেন। এরপর হঠাৎই চাকরি পেয়ে যান মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্ট নামের একটি প্রতিষ্ঠানে, ফলে তাকে হলিউড ছেড়ে নিউইয়র্কে চলে আসতে হয়। সেখানে কিছু সমস্যা হওয়ায় তিনি আবার হলিউডে ফিরে আসেন। এখানেই তিনি ওয়ার্নার ব্রাদার্সের ডাবিং বিভাগে ১৯৪২ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত কাজ করে গেছেন। এরপর ওয়ার্নার ব্রাদার্সের চাকরি ছেড়ে দিয়ে সে-বছরই বুনুয়েল পাড়ি জমান মেক্সিকোতে। দীর্ঘ বিরতিতে সেখানে এসেই নির্মাণ করেন gran casino (১৯৪৬)। এখানেই ১৯৪৯ সালে নাগরিকত্ব নেন বুনুয়েল। এরপর একে একে নির্মাণ করেন The Great Madcap (১৯৪৯), The Forgotten (১৯৫০), Susana (১৯৫১),The daughter of the Deceit (১৯৫১), Ascent to Heaven (১৯৫২), A woman without Love (১৯৫২),The Brute (১৯৫৩), This Strange Passion (১৯৫৩), Illusion Travels by Streetcar (১৯৫৪), Wuthering Heights (১৯৫৪), Robinson Crusoe (১৯৫৪), Rehearsal for a Crime (১৯৫৫), The River and Death (১৯৫৫), That is the Dawn (১৯৫৬), Death in the Garden (১৯৫৬), Nazarin (১৯৫৯), Fever Rises in El Pao (১৯৫৯), The Young One (১৯৬০), Viridiana (১৯৬১), The Exterminating Angel (১৯৬২), The dairy of a Chambermaid (১৯৬৪), Simon of the Desert (১৯৬৫), Belle de jour (১৯৬৭), The Milky Way (১৯৬৯), The tristana (১৯৭০), The Discreet Charm of the bourgeoisie (১৯৭২), The Phantom of Liberty (১৯৭৪) I That Obscure Object of Desire (১৯৭৭)|

বাকি জীবন মেক্সিকোতেই ছিলেন বুনুয়েল। তবে সিনেমা নির্মাণ করেছেন ফ্রান্স ও স্পেনেও। মহান এই চলচ্চিত্রনির্মাতা ১৯৮৩ সালের ২৯ জুলাই মেক্সিকোতে মৃত্যুবরণ করেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, আজীবন সাধারণভাবে চলা বিশ্ববরেণ্য এই মানুষটির সৎকারের সময়টিও ছিলো একেবারে সাধারণ আর অনাড়ম্বর। এই অনুষ্ঠানে স্ত্রী, পুত্রসহ কাছের মাত্র ৫০ জন লোক অংশ নিয়েছিলো।

চলচ্চিত্র আশিয়ান আন্দালু

অবাক করার মতো বিষয়, এই চলচ্চিত্রে মূলত কোনো গল্প নেই। ‘একদা একসময় বলে’ থেকে ‘আট বছর পরে’ বলে এক লাফে বদলে যায় চলচ্চিত্রের কাহিনী। কিন্তু সে-অর্থে এই সময় পরিক্রমায় ঘটনা বা চরিত্রের কোনো বিকাশই হয় না। ছবির কাহিনী বা চরিত্রায়নে কোনো রকমের ধারাবাহিকতাও রক্ষা করা হয়নি। খুবই আলাদাভাবে সম্পর্কযুক্ত কয়েকটি দৃশ্য নিয়ে নির্মিত এই ছবিতে দালির স্বপ্নের জগতের পাশাপাশি ফ্রয়েডিয় বিশ্লেষণকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

Credit: iMDB

ছবির কাহিনী এরকম-টাইটেল কার্ড শেষে দেখা যায়, মধ্যবয়স্ক এক লোক (বুনুয়েল) বারান্দার দরজার কাছে তার ক্ষুর ধার দিয়ে নিজের বুড়ো আঙুলে এর ধার পরীক্ষা করছেন। ধার দেওয়া শেষে তিনি দরজা খোলেন এবং মাথার উপরে মেঘে ঢাকা চাঁদ দেখতে পান। এরপর ক্লোজ-আপ শটে শান্ত ও স্নিগ্ধ এক তরুণীকে দেখা যায়। তারপর চাঁদটিকে মেঘমুক্ত দেখা যায়, আর লোকটি ক্ষুর দিয়ে তরুণীর চোখের মণি কাটছেন।

এর ঠিক আট বছর পর দেখা যায়, নিরিবিলি এক রাস্তা ধরে নানদের মতো পোশাক পরা এক তরুণ সাইকেল চালিয়ে এগিয়ে আসছেন। তারপর দেখা যায়, দামি আসবাবে সাজানো একটি ঘরে সেই তরুণীটি দ্রুত বই পড়ছেন। হঠাৎ শব্দ শুনে সে দেখতে পায় সাইকেল চালিয়ে আসা তরুণটি পড়ে গেছে। সে কাছে যায়। এরপর আমরা দেখি, তরুণীটি তরুণের পোশাক গুছিয়ে দিচ্ছে। তারপর দু’জন দু’জনের হাতের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিছু সময় পর দেখা যায়, তাদের হাতের তালুতে গর্ত এবং সেখান দিয়ে পিঁপড়া বেরুচ্ছে।

তারপর থেকে শুরু হয় একের পর এক অচেতন মনের চিত্রকল্পের খেলা। যেমন, বগলের লোম থেকে সমুদ্র সৈকত, পিয়ানোর সঙ্গে মৃত-পঁচা গাধার শরীর, বইয়ের পিস্তল হয়ে যাওয়া, রাস্তার সমুদ্র হয়ে যাওয়া। এমনি সব বিচিত্র ঘটনার দৃশ্যকল্পে ভরপুর মাত্র ১৬ মিনিটের এই ছবিটি।

লেখক :সাবিহা তমা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী।

sabihatoma@gmail.com

পাঠ সহায়িকা

দাশগুপ্ত, ধীমান (২০০৬); চলচ্চিত্রের অভিধান; বাণীশিল্প, কলকাতা।

আউয়াল, সাজেদুল (২০১১); চলচ্চিত্রকলার রূপ-রূপান্তর; দিব্য প্রকাশ, ঢাকা।

আরিফ, রুদ্র (২০১১); ‘বুনুয়েল দালির পরাবাস্তব যাত্রা’; সমকাল-এর শুক্রবারের সাহিত্য সাময়িকী কালের খেয়া, ২২ এপ্রিল ২০১১।

http://en.wikipedia.org/wiki/luis bunuel

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন