অনুপম সেন অমি

প্রকাশিত ১৬ নভেম্বর ২০২৫ ১২:০০ মিনিট

অন্যকে জানাতে পারেন:

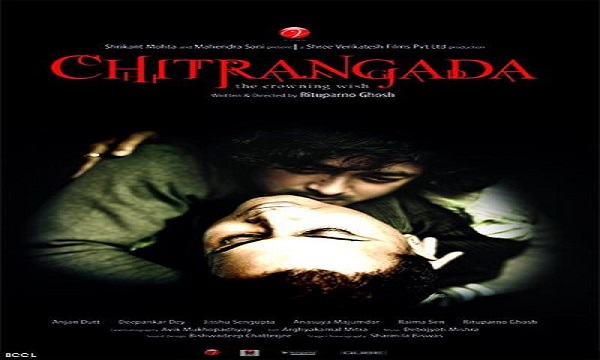

লৈঙ্গিক ও স্থানিক রাজনীতির ঘেরাটোপে ঋতুপর্ণের ‘চিত্রাঙ্গদা’

অনুপম সেন অমি

ঋতুর চিত্রাঙ্গদা দেখেছিলাম কয়েক বছর আগেই। তখন থেকেই চলচ্চিত্রটি ভাবনার মধ্যে অনেকখানি জায়গা করে নিয়েছিলো। ছোটো-বড়ো অনেক ভাবনা, বোধের জায়গা, একটা টেক্সটে তুলে আনার চেষ্টা করেছেন ঋতুপর্ণ ঘোষ। তবে চলচ্চিত্রটিকে রবীন্দ্রনাথের গীতি-নৃত্যনাট্য ‘চিত্রাঙ্গদা’র বিনির্মাণ হিসেবেও দেখা যেতে পারে। বলে নেওয়া ভালো, মূল আখ্যানটা এসেছে কিন্তু ‘মহাভারত’-এর একটা ছোটো অংশ থেকে। রবীন্দ্রনাথ সেই ছোটো আখ্যানটা নিয়েই লেখেন ‘চিত্রাঙ্গদা’। আর রবীন্দ্রনাথের মূল টেক্সট ‘চিত্রাঙ্গদা’কে আশ্রয় করেই ঋতু তার চলচ্চিত্রকে একটা নতুন ব্যাখ্যার দিকে নিয়ে গেছেন।

এটা একধরনের উত্তরণ বলা যেতে পারে; এক টেক্সট থেকে অন্য টেক্সটে উত্তরণের গল্প। আর এই উত্তরণের মাঝপথে ‘মহাভারত’-এর মূল আখ্যানটাই পেরিয়ে এসেছে ভিন্ন সময় ও স্থানিক প্রেক্ষাপটে। ঋতু যে প্রথম এই গল্পটাকে বিনির্মাণ করেছেন তা কিন্তু নয়; বরং রবীন্দ্রনাথও এটার আদল বদলেছেন নিজের মতো করে। সংস্কারের এই অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়েই মূল গল্পটা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে পেরেছে। দুই জন লেখকই (এখানে ঋতুপর্ণকেও একজন লেখক হিসেবে দেখতে চাই) তাদের ন্যারেটিভে মূল গল্পকে সময় ও স্থানিক প্রাসঙ্গিকতার স্বার্থে বদলাতে চেয়েছেন। যদিও ঋতু এখানে কেবল মূল গল্প ভাবনার জেন্ডার থিম নিয়ে কাজ করেছেন এবং ব্যক্তি, সমাজ ও পরিবারের মানসে এই জেন্ডার সঙ্কটের প্রভাব কতোখানি তা দেখাতে চেয়েছেন।

তবে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে এপিক টেক্সট থেকে একটা প্রান্তিক/আপাত গৌণ আখ্যানকে গীতি কবিতার প্যাটার্নে (নাটকও হতে পারে) বসাতে পারেন; ঠিক একইভাবে ঋতুও রবী ঠাকুরের এই বেসিক টেক্সটের ভিতর থেকে জেন্ডার আইডেন্টিটির বিষয়টা (যেটা সারফেসের ভিতরেই থেকে গিয়েছিলো) চলচ্চিত্রের ন্যারেটিভে দেখাতে পারেন; দেখিয়েছেনও তাই। ঋতুর চলচ্চিত্রটি এজন্যই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। যেহেতু তিনি পুরো উৎস গল্পটার সারফেসটাকেই উল্টে দিয়ে একটা নির্দিষ্ট প্যারামিটারে দেখতে চেয়েছেন এবং দেখাতে চেয়েছেন কীভাবে পুরাণের একটা আখ্যান ভিন্ন সময় ও স্থানিক প্রেক্ষাপট পেরিয়ে এখনো খুব প্রাসঙ্গিক। বিষয়টা আরো পরিষ্কার হয়, যখন তার চলচ্চিত্রের ফোকাস মূল গল্পের ভিতরকার জেন্ডার ফিলোসফিকে (যেটা রবীন্দ্রনাথ প্রথম ধরতে পেরেছিলেন বলে মনে হয়, কিন্তু তার ন্যারেটিভে এই বিষয়টা ভয়েসড ছিলো না) উপলব্ধি ও ব্যাখ্যা করতে চায়। এবং এই পুরো প্রক্রিয়ার ভিতর থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু বেরিয়ে আসে, সেই পরিবর্তিত নতুন টেক্সট কিন্তু পূর্ববর্তী টেক্সটের অথোরিটিকে চ্যালেঞ্জ করে। তাই ঋতু যখন এই গল্পের অবয়বে জেন্ডার পলিটিক্সকে ধরতে চান, তখনই কিন্তু পুরো গল্পের ন্যারেটিভ একটা নরমেটিভ প্যাটার্ন থেকে বেরিয়ে আসতে চায় পূর্ববর্তী ন্যারেটিভকে খারিজ করে। সেই আলোচনার সাপেক্ষে এই চলচ্চিত্রটি অবশ্যই কাউন্টার ডিসকার্সিভ; ঠিক একইভাবে যেমন করে রবীর ‘চিত্রাঙ্গদা’ এবং মূল টেক্সটকে আদল ও কাহিনি নির্মাণের জায়গা থেকে বিনির্মাণ করে।

এই নির্মাণ-বিনির্মাণের পরিক্রমণ শেষেই ঋতুর চিত্রাঙ্গদা শেষমেষ একটা জেন্ডার আইডেন্টিটির গল্প হয়ে উঠতে পারে, যে গল্পের বয়ান একটা হেটেরো-নরমেটিভ সমাজের সঙ্গে নন-নরমেটিভ ব্যক্তির সংঘাত দেখাতে থাকে। রুদ্র এখানে একজন নন-নরমেটিভ ব্যক্তি, যে কিনা সমাজের সাধারণ সেক্সুয়ালিটির যে ধারণা তার বাইরের কেউ। তিনি একজন নারীসুলভ পুরুষ, তাই সমাজে তিনি একজন মার্জিনালাইজড অংশ। একই সঙ্গে পার্থের অবস্থানও প্রান্তিক, কেননা তিনি একজন নেশাগ্রস্ত মানুষ; স্বাভাবিকভাবেই সমাজ বা পরিবারের বাইরে তার অবস্থান। এই মার্জিনাল অবস্থান থেকে তিনি আরেকজন মার্জিনালাইজড ব্যক্তির প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতেই পারেন। তাদের মধ্যে যে হোমোইরোটিজম গড়ে ওঠে, তা তাদের প্রান্তিক অবস্থান থেকে পরস্পরের প্রতি তৈরি হওয়া অনুভূতি। রুদ্রের সঙ্গে পার্থের সম্পর্ক এখানে দ্বিতীয় পক্ষের প্রান্তিক অবস্থান থেকে বের হয়ে আসার একটা উপায় হতে পারে। কিন্তু রুদ্রের ক্ষেত্রে বিষয়টা তা নয়। রুদ্র সচেতনভাবেই হোমোসেক্সুয়াল। সেক্সুয়ালিটি নিয়ে তার অবস্থান এখানে সেক্সুয়ালিটির সামাজিক ধারণাকে প্রতি মুহূর্তে কাউন্টার করে। জেন্ডার নিয়ে প্রচলিত যে ধারণা, রুদ্র সেটাকে আঘাত করেন। জেন্ডার কোনো স্থিতিশীল পরিচয় হতে পারে না। জেন্ডার ও সেক্সের ধারণা যে সম্পূর্ণ আলাদা, এই বিষয়টিই সামনে চলে আসে।

জেন্ডার কোনো বায়োলজিকাল ধারণা নয়; বরং এই ধারণার গঠন বহুলাংশে সাংস্কৃতিক ও মানসিক। মানুষের শরীর কীভাবে একটা নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক প্যাটার্নে/ফরম্যাটে দিনের পর দিন অ্যাক্ট করে যাবে, তার ওপরেই জেন্ডার ধারণাটা শরীরের ধারণার সঙ্গে সমন্বয় করতে পারে। এ কারণেই বায়োলজিকালি কেউ ছেলে/মেয়ে হয়ে জন্মালেও, ধীরে ধীরে সে একটা সমাজে পুরুষ/নারী হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে তার শরীর পুরুষ/নারী হয়ে উঠাকে নিয়ন্ত্রণ করে না। যেটা করে তা হলো সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্যাটার্ন, যার ভিতর দিয়ে একটা শরীরকে শেখানো হয় এটি কীভাবে ওই প্রতিবেশে পারফর্ম/অ্যাক্ট করবে। এই সাংস্কৃতিক ছাঁচে ফেলেই তৈরি করা হয় জেন্ডার সচেতনতা। এই পরিচয় সমাজে একটা চলমান প্রক্রিয়া বলেই একে ভীষণভাবে স্বাভাবিক মনে হয়। পোশাক, ব্যবহার, শরীর তখন অবজেক্টিফাইড হয়ে যায় ওই ছাঁচে। আর সাবজেক্টিভ হয় সেই সমস্ত ধারণা/ধারণার সমষ্টি যারা ওই সাংস্কৃতিক, সামাজিক ছাঁচটিকে টিকিয়ে রাখছে। এজন্যই সিমন দ্য বোভোয়ার বলতে পারেন, কেউ নারী হয়ে জন্মায় না; বরং নারী হয়ে ওঠে। এই ‘হয়ে উঠাই’ কিন্তু নির্দেশ করে সমাজের প্রচলিত ‘ডকট্রিন অব কন্সটিটিউশন’, যেখানে কোনো সামাজিক, ব্যক্তিক পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হয় তার প্রতিদিনকার কাজের পুনরাবৃত্তিতে। একইভাবে জেন্ডারও শরীরের সামগ্রিক আচরণের যে পুনরাবৃত্তি তাতে পরিক্রমণ করেই পরিণতি পাচ্ছে।

তাই রুদ্র যখন কস্তুরীকে বলেন, ‘চিত্রাঙ্গদা ইজ কন্ডিশনড টু বি অ্যা মেন’, তিনি চিত্রাঙ্গদার ওপর চাপানো শর্ত/প্রভাবকেই বোঝাতে চান, যার ওপর তার শরীর ও মনের কোনো দাবি থাকে না। অন্যের ইচ্ছাকে বয়ে বেড়িয়েই চিত্রাঙ্গদার জেন্ডার পরিচয় তৈরি হয়, যেখানে ব্যক্তি চিত্রাঙ্গদা অনুচ্চারিত। এ কারণেই মেয়ে হিসেবে জন্ম নিলেও তিনি পুরুষ হিসেবে পরিচিত হতে পারেন। শরীরের বাইরে গিয়ে পুরুষ হয়ে উঠা তার জেন্ডার পারফরমেন্সকেই নির্দেশ করে। এখানে পরিবার/প্রতিবেশের প্রত্যাশা একধরনের সোশাল এজেন্ট রূপেই কাজ করে, যা তার শরীরের বাইরে তাকে নিয়ে যেতে পারে। তার শরীরের অথবা মনের দাবিতে ফিরে আসার চেষ্টাও তাই নরমেটিভ সমাজব্যবস্থায় আর সফল হয় না; যেহেতু তার ক্ষেত্রে এই ফিরে আসাটা তার ‘হয়ে উঠার’ বিকাশ পরিপন্থি। এখানেই কন্সটিটিউটিভ নীতির সঙ্গে একটা দ্বন্দ্ব থেকে যায়, রুদ্রকে যার মুখোমুখি হতে হয় এমন একটা সময়ে যখন তার শরীর এবং পরিবার/প্রতিবেশ উপেক্ষা করে তার জেন্ডার সচেতনতা একটা প্লাটফর্মে আসতে চায়। তিনি সেক্স পরিবর্তন করতে চান, যাতে করে তার জেন্ডার পারফরমেন্স (যা তার শরীরের বিপরীতধর্মী) আর আপত্তিকর না ঠেকে।

‘ছেলে ছেলের মতোই হবে, এতে জেদের কী আছে’-বাবার মুখে এই কথা রুদ্রের জেন্ডার আচরণকে একটা ছাঁচে দেখার চেষ্টামাত্র, যে আদল রুদ্র সচেতনভাবেই এড়িয়ে চলেন। তিনি তার বাবা-মায়ের চাহিদামতো ‘ছেলে’ (যা তার সেক্সুয়াল পরিচয়) থেকে ‘পুরুষ’ (যা একটা সাংস্কৃতিক পরিচয়) হয়ে ওঠেন না। তার এই ‘হয়ে না উঠা’ কিন্তু এক পরিপন্থি বিকাশ, যেমন করে একই কথা সত্য চিত্রাঙ্গদার ফিরে আসার যে চেষ্টা তার ক্ষেত্রেও। তাই রুদ্রের সেক্স পরিবর্তন করতে চাওয়া তার জেন্ডারের কাছে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা; কিন্তু চিত্রাঙ্গদার নারী হয়ে উঠা সেই দিক থেকে তার সেক্সুয়াল পরিচয়কে খুঁজে দেখার পদক্ষেপ, যা একটা ম্যাস্কুলিন ইমাজিনারিকে সুখী করতে চাওয়ার নামান্তর। একই ব্যাপার কিন্তু আবার রুদ্রের মধ্যেও দেখা যায়। এজন্যই ব্রেস্ট ইমপ্ল্যান্ট করার পর তিনি পার্থের কাছে নিজের শরীর উন্মোচন করেন। ওই ম্যাস্কুলিন ইমাজিনারির সামনে নিজের প্রকাশ চিত্রাঙ্গদার শরীরের কাছে ফিরে যাওয়ার চেষ্টাকেই প্রতিস্থাপন করে। যদিও রুদ্রের কাছে শারীরিক পরিবর্তনটা শুধু পুরুষতন্ত্রের চাহিদার কাছে সমর্পণ নয়; এর মধ্যে একটা রাজনীতিও আছে। শরীর পরিচয়কে জেন্ডার পরিচয় থেকে আলাদা করে দেখার এবং ভাবার যে অভ্যাসের ভিতর তিনি জীবন যাপন করেছেন, তার জন্য পরিবারে তিনি আলাদা সত্তা হিসেবে নিজেকে দেখেছেন। তার পরিবারও তাকে আপন ভাবতে পারেনি। অপর হয়ে পড়ার ঝুঁকি নিয়েও তার শরীরের বাইরে গিয়ে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার নিরন্তর প্রচেষ্টাও একধরনের শান্তির মতো। যেহেতু তার জেন্ডার আচরণ তথাকথিত ছাঁচে চলেনি, তাকে ওই পরিবারের (এমন এক স্থান যেখানে সামাজিক নিয়মের রক্ষণাবেক্ষণ হয়) সঙ্গে থেকেও একটা বিচ্যুত অংশ হয়ে থাকতে হয়। এই নীরব শান্তিব্যবস্থার প্রত্যুত্তর হতে পারে তার শরীর পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত। এটি শরীর ও মনের সঙ্গে সমাজ ও পরিবারের এক নিরন্তর সংঘর্ষ, যার থেকে পার্থকে আশ্রয় করে রুদ্র শরীরের কাটাছেঁড়া করেও বেরিয়ে পড়েন। এটি আপাতদৃষ্টিতে তার নরমেটিভ একটা ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়ার চেষ্টা মনে হলেও, এর মধ্যে শরীরকেও যে অনভ্যস্ত জেন্ডার রোলে তৈরি করা যায়, তা বোঝাতে পারে।

অন্যদিকে রুদ্রের সঙ্গে এক শারীরিক ও মানসিক সংঘর্ষ চলতে থাকে তার পারিপার্শ্বিক স্পেসগুলোর। এই সংঘর্ষ তার ব্যক্তিক অবস্থানকে চলচ্চিত্রটির প্রেক্ষাপটে আরো প্রান্তিক করে তোলে। বিষয়টা এমন নয় যে, তিনি শুধু কোনো একটা পুরুষতান্ত্রিক সমাজেরই মুখোমুখি হচ্ছেন; বরং তিনি এমন স্পেসের ভিতর/সঙ্গে দিন যাপন করছেন যেগুলো নিজেও অবস্থানগত দিক থেকে জেন্ডারড এবং তার ব্যক্তিক অবস্থান ও শারীরিক অভিব্যক্তিকেও এনজেন্ডার করছে; অথবা কোনো এক বিশেষ জেন্ডার রোলে প্রতিস্থাপন করছে/করতে চাইছে প্রতি মুহূর্তে। প্রত্যেকটা ফিজিকাল/সাইকোলজিকাল স্পেসই তার জেন্ডার আইডেন্টিটির যে সঙ্কট তাকেই যেনো মূর্ত করে। সেই প্রেক্ষাপটে আলোচনাটা আরো পরিষ্কার হয়ে ওঠে, যখন ইংরেজ জিওগ্রাফার ডরিন মসির মতোই মেনে নিই যে, একদিক থেকে সব স্পেসই কিন্তু জেন্ডারড।১

এই লৈঙ্গিক স্থানের রাজনীতিতে আটকে পড়ার যে সম্ভাবনা, তার থেকে বেরোতে গেলেই রুদ্রকে হয়তো এমন কোনো একটা জায়গায় আশ্রয় নিতে হতে পারে, যার নিরপেক্ষ অবস্থান এই আপাত স্থানিক সঙ্কট থেকে তাকে মুক্ত করতে পারে। এ যেনো অনেকটা থার্ড স্পেস তৈরি করার মতো ব্যাপার, যেখানে রুদ্র ও পার্থের যে হোমোইরোটিক সম্পর্ক তা প্রশ্নবিদ্ধ হবে না-এ রকম একটা ইমাজিনারি/ইউটোপিয়ান সম্ভাবনার খোঁজও পুরো চলচ্চিত্রটির ন্যারেটিভেই থাকে।

রুদ্রের পরিবার/ঘর এখানে এমন একটা স্পেস, যেখানে তিনি বিচ্যুত অংশ। এর ব্যতিক্রম শুধু দেখা যায় তখনই যখন রুদ্র স্টেজে পারফর্ম করছে অথবা রিহার্সেল করছে ‘চিত্রাঙ্গদা’ নৃত্যনাট্যের পাঠ। মঞ্চ এখানে তাকে মুক্ত করছে পরিবারের প্রান্তিকতা থেকে। নিজের দলের কাছে তিনি যেমন, ঠিক তেমন করেই বাঁচার স্বাধীনতা তাকে ওই স্পেসে অপর হয়ে পড়ার অনুভূতি দেয় না। পরিবারের কাউন্টার এখানে চিত্রাঙ্গদার সফল মঞ্চ। এটার মধ্যে কোথাও একটা ইউটোপিয়ান চেতনা থাকে। তাই পরিবারের বাইরে গিয়ে তিনি মঞ্চে এক নিজের জগৎ তৈরি করেন, যেখানে তার জেন্ডার আচরণ নিয়ে কেউ প্রশ্ন করে না। এখানে পরিবার হয়ে ওঠে একটা মূর্ত ফিজিকাল স্পেস, যেটাকে ওই মঞ্চের বাইরে একটা রিয়েলিটি হিসেবে দেখা যেতে পারে, যেখানে রুদ্রকে সবকিছুর পরেও বার বার ফিরে আসতে হয়। অন্যদিকে মঞ্চের অবস্থান এখানে অনেকটা ইমাজিনারি স্পেসের মতোই, যেখানে রুদ্রের ভাবতে হয় না তার জেন্ডার অভিব্যক্তি নিয়ে। মঞ্চ এখানে তার রিয়েল স্পেসের (যেটি কিনা পরিবার/সমাজ) অ/প্রকাশিত ‘জেন্ডার ম্যানুফ্যাকচারিং কনসার্ন’গুলোকেই পরিশুদ্ধ করছে/করতে চাইছে যেনো।

আর এই দুই বিশেষ স্পেস-পরিবার/ঘর এবং মঞ্চের মাঝখানে অবস্থান করে হাসপাতাল। এখানে ঘরের রিয়েলিটির বাইরের একটা ইউটোপিয়ান স্পেসে যখন রুদ্র নিজের জায়গা করে নিতে পারেন, সেখানে মধ্যবর্তী আরেকটা কারেক্টিভ স্পেসে তাকে যেতে হয় কেবলই পূর্ববর্তী দুই স্পেসের ব্যবধান ঘুচাতে। বিষয়টা এমন যে, এই দুই অঞ্চলের মধ্যবর্তী একটা স্থানে তিনি নিজেকে রূপান্তর করতে চান এমনভাবে যাতে একই সঙ্গে দুই জায়গাতেই তার পরিবর্তন গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। হাসপাতাল আবার অন্যদিক থেকে তার উপলব্ধির জায়গাও তৈরি করে। এই নিরপেক্ষ তৃতীয় স্পেসটি তার জীবনে অন্য দুই স্পেসের সঙ্গে সংযোগ ঘটায়, যার ফলে তিনি বুঝতে শেখেন জেন্ডার আইডেন্টিটি একটা শরীর নিরপেক্ষ বিষয়মাত্র, যা নিয়মিত চর্চার মধ্যে দিয়ে তৈরি হয়, কোনো শরীর রূপান্তরের মাধ্যমে তার প্রকাশ অপ্রয়োজনীয়। এ কারণেই হয়তো রুদ্র তার পরবর্তী সার্জারির সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে পারেন। এমনকি ব্রেস্ট ইমপ্ল্যান্টও তিনি চিকিৎসককে সরিয়ে নিতে বলেন। এই যে তার পুরনো শরীরে ফিরে যাওয়ার পদক্ষেপ, তা কিন্তু জেন্ডার পরিচয় শরীরের আদলের ওপর নির্ভর করে না, বরং নির্ভর করে একটা শরীরের অভিব্যক্তি অথবা পারফরমেটিভিটির ওপর, সেটাই বোঝাতে চায়।

অন্যদিকে তার জেন্ডার পারফরমেন্সও আবার দুই স্পেসে দুই রকম। এখানে রিয়েল ও ইমাজিনারি পারফরমেন্সেরও একটা বাইনারি তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। মঞ্চে তার জেন্ডার আচরণ যে প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে না, তার একটা কারণ হতে পারে এই চর্চাকে সমাজব্যবস্থা অথবা জেন্ডারের অন্যান্য গঠনমূলক ধারণা ইমাজিনারি অ্যাক্ট হিসেবেই ধরে নিচ্ছে; বাস্তবে যার প্রভাব হয়তো সবাই ভুলে থাকতে পারে। কিন্তু সমস্যাটা তৈরি হয় তখনই যখন একই পরিচয়/চর্চা/আচরণ তিনি মঞ্চের বাইরেও নিয়ে আসেন সচেতনভাবেই। যার ফলে তার সঙ্গে মৌলিক সংঘর্ষ সৃষ্টি হয় অন্য সব স্পেসে। এই ইমাজিনারি-রিয়েল বাইনারি ভেঙে ফেলার জন্যই তখন তার জন্য একটা তৃতীয় স্পেসের দরকার হয়ে পড়ে। যেখানে তার আত্মপরিচয়ের সঙ্কট লোপ পাবে নতুন উপলব্ধিতে।

দায়স্বীকার : এই প্রবন্ধে জেন্ডারের তত্ত্বীয় আলোচনার ক্ষেত্রে জুডিথ বাটলারের ‘ÔPerformative Acts and Gender Constitution’২ প্রবন্ধটির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

লেখক : অনুপম সেন অমি, ইউনিভার্সিটি অব ইন্টার্ন ফিনল্যান্ডে ইংলিশ অ্যান্ড কালচারাল স্টাডিজ নিয়ে পড়াশোনা করছেন।

তথ্যসুত্র

1. Massey, D. (1994: 185Ñ186); Space, Place and Gender; Cambridge, Polity Press.

2. Butler, J.; `Performative Acts and Gender Constitution'; Theatre Journal; 40(4), December, 1988,

p. 519Ñ531.

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন