আসাদ লাবলু

প্রকাশিত ১৩ নভেম্বর ২০২৫ ১২:০০ মিনিট

অন্যকে জানাতে পারেন:

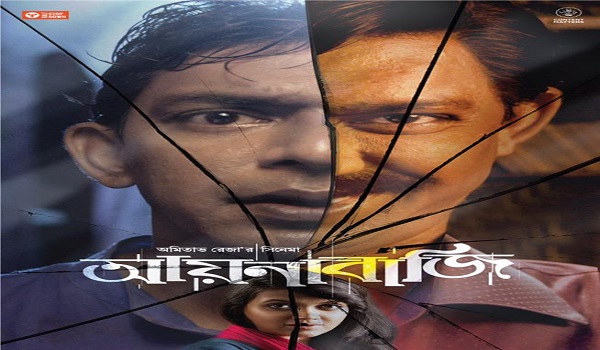

‘আয়নাবাজি’ ‘হিট’ হওয়ারই কথা

আসাদ লাবলু

এই লেখা যখন শুরু করবো-করবো ভাব; তখন দেশে সাহিত্যিক কাসেম বিন আবু বাকারকে নিয়ে তুমুল আলোচনা-সমালোচনা চলছে। বস্তুর অস্তিত্বের মতোই বাস্তবতা হলো, বাজারে এই লেখকের শতাধিক বই আছে এবং তার পাঠক সংখ্যাও নেহাত কম নয়। সমালোচকদের একদল মানতেই পারছে না, কেনো ইসলামি মূল্যধারা সর্বস্ব একজন লেখকের বই এতো জনপ্রিয় হবে! তার বই জনপ্রিয় হওয়া উচিত নয়-সমালোচকরা এমন দাবি করলে না-হয় বিতর্ক চালানো যায়। কিন্তু অচলাবস্থা তৈরি হয় তখনই, যখন তার বই ‘কেনো জনপ্রিয় হলো, কেনো জনপ্রিয় হলো’ বলে সমালোচকরা উচ্চস্বরে বিলাপ করতে থাকে। আর এই বিলাপের আওয়াজ এতোই তীব্র যে, অন্য কারো আওয়াজ তারা ইচ্ছা কিংবা অনিচ্ছা করেই হোক, শুনতে পায় না।

বাংলা চলচ্চিত্রে নির্মাতার খাতায় নাম লেখানো অমিতাভ রেজার আয়নাবাজি নিয়েও দেশে এ ধরনের বিতর্ক চলেছে বেশ কিছুদিন। একদল বলছে, অনেকদিন পর দর্শক একটা ভালো চলচ্চিত্র দেখলো। আরেকদল, যাদের অধিকাংশই চলচ্চিত্র সমালোচক হিসেবে পরিচিত; তারা বলছে, জনপ্রিয় হলেও চলচ্চিত্রটি তেমন ‘শক্তিশালী’ নয়। এখন সাহিত্য বলেন, চলচ্চিত্র বলেন আর শিল্প বলেন; এই ‘অনর্থক’ বিতর্কটাই আলোচনা-সমালোচনার প্ল্যাটফর্মে সিংহভাগ জায়গা দখল করে আছে। একদল বলছে, অমুক চলচ্চিত্রটা ভালো; আরেকদল বলছে, এটা কিছুই হয়নি। কী সমস্যা ...! আমার মতে, এই হওয়া, না হওয়ার বিতর্কটা গৌণ। মুখ্য বিষয় হলো, যেকোনো বিষয়বস্তুতে কেউ রস খুঁজে পাবে, কেউ পাবে না-এটা স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে হবে।

রসটা এমন জিনিস যাহার বাস্তবতা সম্বন্ধে তর্ক উঠিলে হাতাহাতি পর্যন্ত গড়ায় এবং এক পক্ষ অথবা উভয় পক্ষ ভূমিসাৎ হইলেও কোনো মীমাংসা হয় না। রস জিনিসটা রসিকের অপেক্ষা রাখে, কেবলমাত্র নিজের জোরে নিজেকে সে সপ্রমাণ করিতে পারে না। ... সমালোচক বুক ফুলাইয়া তাল ঠুকিয়া বলেন, ‘আমিই সেই রসিক।’ প্রতিবাদ করিতে সাহস হয় না, কিন্তু অরসিক আপনাকে অরসিক বলিয়া জানিয়াছে, সংসারে এই অভিজ্ঞতাটা দেখা যায় না। আমার কোনটা ভালো লাগিল এবং আমার কোনটা ভালো লাগিল না, সেইটেই যে রসপরীক্ষার চূড়ান্ত মীমাংসা, পনেরো-আনা লোক সে সম্বন্ধে নিঃসংশয়।১

এমন পরিস্থিতিতে আয়নাবাজি ভালো চলচ্চিত্র নাকি ভালো নয়, সেই ‘কুতর্কে’ যাওয়া এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। কারণ, এই তর্কে গেলে ভাব আর বস্তুবাদের বিরোধিতার মতো এমন একটা তর্ক শুরু হবে, যার অন্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। আবার কোনো পক্ষই কোনো ধরনের সমঝোতায়ও যাবে না। ‘আমিই ঠিক’ বলে গোঁ-ধরে বসে থাকবে। এর চেয়ে বরং ‘ভালো’ চলচ্চিত্র নিয়ে মার্কিন মুল্লুকের চলচ্চিত্র সমালোচক মাইক লাসালের বক্তব্য মেনে নিলে পরবর্তী আলোচনায় যাওয়াটা সহজ হয়। এই ভদ্রলোক বলছেন,

A good film defines itself as good. The definition doesn't come first. The film comes first and you say, yes, there it is. And then another film, that's different, comes along, and you say, oh yeah, that, too. There are no rules or definitions, just things you recognize. Someone who is beautiful isn't beautiful because the face corresponds to some geometric pattern.2

দুই

একনজরে আয়নাবাজি’র কাহিনি দেখে নেওয়া যেতে পারে। এর প্রধান চরিত্র শারাফত করিম আয়না (চঞ্চল চৌধুরী)। অন্যের হয়ে কারাভোগ করা তার পেশা। চলচ্চিত্রের একপর্যায়ে জানা যায়, মায়ের চিকিৎসার খরচ মেটাতে গিয়ে এই পেশায় যুক্ত হন তিনি। অবশ্য মায়ের মৃত্যুর পরও আয়না ‘ভাড়ায়’ কারাভোগের কাজটা চালিয়ে যান। এই যে অন্যের চরিত্রে অভিনয়, এটা তিনি শিখেছেন মায়ের কাছ থেকে; যিনি একসময় যাত্রাপালায় অভিনয় করতেন। এই পেশাটা আয়না করেন গোপনে। সমাজের সবাই তাকে চেনে অন্য পরিচয়ে। তিনি মহল্লায় ছোটো একটা স্কুলে ছেলেমেয়েদের অভিনয় শেখান। আর কারাগারে যাওয়ার সময় সবাইকে আয়না বলে যান, তিনি জাহাজে বাবুর্চির কাজ করতে যাচ্ছেন; কয়েকমাস পর আবার ফিরে আসবেন। চলচ্চিত্রের শুরুতেই আয়নাকে দেখা যায়, কুদ্দুস নামের এক ব্যক্তির পরিবর্তে কারাভোগ করতে। কুদ্দুস ধর্ষণ মামলার আসামি। কিন্তু বিষয়টি আঁচ করতে পারেন সংবাদপত্রের এক অপরাধবিষয়ক প্রতিবেদক (পার্থ বড়ুয়া)। কুদ্দুসের পর আয়না কারাভোগ করেন ধনাঢ্য পরিবারের এক সন্তানের হয়ে।

চলচ্চিত্রের এ পর্যায়ে আয়নার মহল্লায় হৃদি (নাবিলা) নামে এক তরুণী আসেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দুজনের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আয়না সিদ্ধান্ত নেন, তিনি আর অন্যের হয়ে কারাভোগ করবেন না। কিন্তু রাজনীতিবিদ নিজাম সাঈদ চৌধুরীর পাল্লায় পড়েন তিনি। হত্যা মামলার আসামি নিজাম সাঈদ তাকে বাধ্য করেন বদলি কারাভোগ করতে। কিন্তু বিপত্তি বাধে মামলার রায়ে নিজাম সাঈদের ফাঁসির রায় হলে। আয়না সিদ্ধান্ত নেন, তাকে পালাতে হবে। এজন্য কনডেম সেলের প্রহরী লাবু মিয়াকে কাজে লাগান তিনি। লাবু মিয়াকে তিনি একথা-সেকথা বলে নিজাম সাঈদ সাজিয়ে জেলখানার ভিতর ঢুকিয়ে দেন। আর নিজে লাবু মিয়া সেজে কনডেম সেল থেকে পালান।

স্বাভাবিকভাবেই এ ঘটনায় গণমাধ্যমসহ দেশজুড়ে তোলপাড় শুরু হয়। পুলিশ নিজাম সাঈদকে ধরতে উঠেপড়ে লেগে যায়। অন্যদিকে আয়নাবাজির শেষদৃশ্যে আয়না আর হৃদিকে দেখা যায় একসঙ্গে, তারা মঞ্চে ছেলেমেয়েদের একটি অনুষ্ঠান দেখছে। এখানে আরেকটি বিষয় হলো, ওই প্রতিবেদক পুরো বিষয়টি জানতেন। এ নিয়ে তিনি একাধিকবার প্রতিবেদন করার কথা অফিসকে জানিয়েছেনও। কিন্তু সংবাদপত্র অফিস তাতে রাজি হয়নি।

এবার দেখা যাক, আয়নাবাজি কতোটা ব্যবসা করেছে কিংবা জনপ্রিয়তা পেয়েছে। পুঁজিতান্ত্রিক বাজার ব্যবস্থায় জনপ্রিয়তার সঙ্গে ব্যবসায়িক সাফল্যের সম্পর্ক ‘রক্তের’। একটি আক্রান্ত হলে আরেকটি ‘সমব্যথী’ হয়। এই হিসেবে, আয়নাবাজির ক্ষেত্রে কেবল জনপ্রিয়তার দিকটি দেখলেই ব্যবসায়িক সাফল্যের চিত্রটা সহজেই অনুমান করা সম্ভব। যদিও বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ও প্রেক্ষাগৃহের বর্তমান যে অবস্থা তা দিয়ে জনপ্রিয়তা পেলেই কোনো চলচ্চিত্র ব্যবসা করবে, এমন হিসাব করা বোধ হয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কারণ বাংলাদেশে প্রযোজকের টাকা ফেরত আসার একমাত্র মাধ্যম প্রেক্ষাগৃহ। গত এক দশকে সেই প্রেক্ষাগৃহের অবস্থা ভয়ানক রকমের খারাপ। সব মিলে সারাদেশে বর্তমানে দুইশো প্রেক্ষাগৃহ নিয়মিত চালু আছে কি না তা নিয়ে সন্দেহ আছে। তবে এই লেখায় জনপ্রিয়তা ও ব্যবসা দুদিক থেকেই হিসাবটা মেলানোর চেষ্টা করা হবে।

আয়নাবাজি মুক্তি পায় ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের ৩০ সেপ্টেম্বর, ২১টি প্রেক্ষাগৃহে। ‘তৃতীয় সপ্তাহেও ব্যাপক ব্যবসা করায় চতুর্থ সপ্তাহে সারাদেশের প্রায় ৭৪টি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি দেওয়া হয় ছবিটি। দেশের বেশিরভাগ প্রেক্ষাগৃহে ছবিটি হাউসফুল চলছে। প্রতিটি শো শেষে প্রেক্ষাগৃহ থেকে দর্শকরা হাসিমুখ নিয়ে বেরিয়ে আসছেন। ঢাকার সিনেপ্লেক্সগুলোতে ছবির টিকিট নিয়ে হাহাকারও হয়েছে।’৩ কেবল দেশে নয়, পরবর্তী সময়ে দেশের বাইরে কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াতেও আয়নাবাজি মুক্তি পায়।

বাংলাদেশে চলচ্চিত্র নিয়ে এ রকমের ‘খুশির’ খবর সম্ভবত মনপুরার পর আর শোনা যায়নি। আরেকটি খবরে বলা হচ্ছে, আয়নাবাজি’র দর্শক সামলাতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে প্রেক্ষাগৃহে। এমন ঘটনা ঘটেছে ঢাকার নিউমার্কেট এলাকার ‘বলাকা’ প্রেক্ষাগৃহে।৪ এমন ঘটনা মনে হয় বেদের মেয়ে জোস্নার পর আর শোনা যায়নি।

এ তো গেলো দর্শকপ্রিয়তার দিকটি। এবার দেখা যাক টাকাপয়সার হিসাবনিকাশ। বিভিন্ন সূত্রে চলচ্চিত্রটির ব্যয় দেখানো হয়েছে দেড় কোটির একটু বেশি। বিপরীতে আয়ের অঙ্কটা দুই সপ্তাহান্তে ছিলো দুই কোটি টাকা।৫ চার সপ্তাহের হিসাবটা অবশ্য পাওয়া যায়নি।

তিন

এখন প্রশ্ন হলো, কারা দেখলো আয়নাবাজি? এককথায় বলতে গেলে, যাদের জন্য আয়নাবাজি নির্মাণ করা হয়েছে, তারাই ছিলো এর প্রধান দর্শক। কাদের জন্য এই চলচ্চিত্র-জবাবে খোদ নির্মাতাই বলছেন,

আয়নাবাজিতে আমি এমন একটা গল্প বলতে চেয়েছি, যে গল্পের ভাষার সঙ্গে সবাই পরিচিত। অনেক সহজলভ্য সেই ভাষা। এখন একটা কমন অভিযোগ শোনা যায় তা হলো, মধ্যবিত্ত শ্রেণির দর্শকরা হলে যেতে চায় না। কিন্তু আমি বলছি, আয়নাবাজি দেখতে মধ্যবিত্ত শ্রেণির দর্শকরা হলমুখী হবে।৬

অমিতাভ রেজার কথা ঠিক হয়েছে। মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষই চলচ্চিত্রটি বেশি দেখেছে। তাই আয়নাবাজির আলোচনায় মধ্যবিত্ত পাঠ অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। কেবল তাই নয়, বাংলাদেশে চলচ্চিত্র নির্মাণ করে কেউ যদি দর্শক আশা করে, তাহলে অবশ্যই তাকে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির মনন বুঝতে হবে।

মধ্যবিত্ত শব্দটা হরহামেশাই ব্যবহার করা হয় বটে; কিন্তু এই বিত্ত-ভুক্ত অংশের স্বতন্ত্র রূপটা কখনো সুনির্দিষ্ট করে আঁকার চেষ্টা করা হয় না। আপেক্ষিকতার বেড়াজালে হয়তো সুনির্দিষ্ট করে আঁকা সম্ভবও নয়; কিন্তু সেই সম্ভব-অসম্ভবের তর্ক তোলার আগে চেষ্টার ধাপটা অন্তত সম্পন্ন করা চাই। কিন্তু মুশকিল হলো, মধ্যবিত্ত বললে পাঁচটা লোকের ভিতর থেকে চট করে দুজনকে বেছে নেওয়া যায় না। কিন্তু হরহামেশা তাই করা হয়। মুখের দিকে একনজর তাকিয়েই বলে দেওয়া হয়, অমুক/ওরা মধ্যবিত্ত। এই যে একনজর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা, তখন মধ্যবিত্তের কোন সংজ্ঞা প্রয়োগ করা হয়! এ পর্যায়ে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’ অভিধানে মধবিত্তের দেওয়া অর্থটা মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। কিন্তু ‘যাহার বৃত্তি মধ্যম; নাতিসমৃদ্ধ-নাতিদরিদ্র’-হরিচরণের এই অর্থ সবখানে খাটাতে গেলেই বিপদ। এই শব্দার্থের মাধ্যমে অর্থনৈতিক দিক থেকে মধ্যম বিত্তশালীদের শনাক্ত হয়তো করা যায়; কিন্তু সংস্কৃতির রুচিভেদে মধ্যবিত্তকে আলাদা করা যায় না। কারণ একই পরিমাণ অর্থ-বিত্তের মালিক-সমাজের এমন সব ব্যক্তি কিন্তু একই চলচ্চিত্র দেখে না; একই সংস্কৃতি ধারণ করে না। ফলে, আয়নাবাজি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ বেশি দেখেছে বলা হলেও সেই মধ্যবিত্তের চেহারাটা শনাক্ত করা কঠিন। কিন্তু বাংলা চলচ্চিত্র এবং এর দর্শকের পারস্পরিক সম্পর্কটা ধরার জন্য হলেও অন্তত এটা শনাক্ত করা জরুরি।

এক ফাঁকে বলে নিই, মুক্তির পর অনেকেই অভিযোগ তুলেছেন, আয়নাবাজি কোরিয়ান চলচ্চিত্র টাম্বলউইড-এর নকল। অনেক সমালোচক আবার এই অভিযোগ খারিজও করেছে। চলচ্চিত্রটির সংলাপ, বাস্তবতার শর্ত পূরণের ব্যর্থতা ইত্যাদি নিয়েও সমালোচনা হয়েছে বেশ। আবার চলচ্চিত্রটি ‘সমাজের আয়নাবাজি’ সমর্থন কিংবা বিরোধিতা করে কি না-তাও অনেকের কাছে পরিষ্কার নয়। কিন্তু এসব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। বরং আয়নাবাজি অনেক মানুষ দেখেছে-এই বাস্তবতাকে এদিক-সেদিক থেকে দেখাই মূল উদ্দেশ্য। আর এই দেখার জন্য মধ্যবিত্ত এবং আয়নাবাজির মধ্যবিত্তকে বুঝতে চাই।

‘যাহার বৃত্তি মধ্যম; নাতিসমৃদ্ধ-নাতিদরিদ্র’-এই অর্থে গত শতাব্দীর শেষদিক থেকে বাংলাদেশে মধ্যবিত্তের সংখ্যা তুলনামূলক বেশি গতিতে বাড়তে থাকে। অর্থনীতিবিদ ড. বিনায়ক সেন এক গবেষণার ভিত্তিতে বলছেন,

১৯৯১-২০১০ পর্বে অর্থনৈতিক মধ্যবিত্ত শ্রেণী ৭ শতাংশ থেকে বেড়ে প্রায় ২০ শতাংশ হয়েছে। ... গত ৫০ বছরে অর্থনৈতিকভাবে মধ্যবিত্ত যতই এগিয়েছে, কৃষকের সঙ্গে তার যোগসূত্র ততই দুর্বল হয়েছে। এই নতুন মধ্যবিত্তের বেড়ে ওঠা শহরে, পাশ্চাত্যের আধুনিকতার আবহে তারা লালিত। তারা থাকছে ঢাকা শহরে, কিন্তু মনটা পড়ে আছে নিউইয়র্ক, লন্ডন, সিডনি ও প্যারিসে।৭

তার মানে দাঁড়াচ্ছে, ৮০’র দশকের মধ্যবিত্ত ছিলো মোটাদাগে এক শ্রেণির; যাদের মূল সম্পর্ক ছিলো কৃষির সঙ্গে। এ কারণে ওয়াসিম, জসিম কিংবা ইলিয়াস কাঞ্চনের চলচ্চিত্র যে মধ্যবিত্ত দেখেছে, তারা সংখ্যায় আয়নাবাজির মধ্যবিত্তের চেয়ে অনেক বেশি ছিলো। দিন যতো গড়িয়েছে, মধ্যবিত্ত কেবল সংখ্যার দিক থেকে বাড়েনি; এই শ্রেণির মধ্য বিভাজনও ঘটে গেছে। অর্থাৎ গত শতাব্দীতে মধ্যবিত্ত ‘ইউনিফর্ম’ বদলে নানা রূপ নিয়েছে। এরই একটা অংশ মূলত আয়নাবাজির দর্শক। অবশ্য অন্য অংশগুলোও চলচ্চিত্রের দর্শক। এদের কেউ শাকিব খানকে দেখে, কেউ দেখে টালিগঞ্জ; কেউ দেখে ‘আর্টফিল্ম’। আবার কারো মন পড়ে থাকে বিনায়কের ভাষায়, নিউইয়র্ক, লন্ডন, সিডনি ও প্যারিসে।

আয়নাবাজির দর্শকের বড়ো অংশ শহরে থাকা মধ্যবিত্ত। এই শহরবাসীর একটা বড়ো অংশের বাস রাজধানীতে। অবশ্য অন্যান্য শহরের দর্শকও চলচ্চিত্রটি দেখেছে। তার কারণ এই নয় যে, আয়নাবাজি মধ্যবিত্তের একটা নির্দিষ্ট অংশকে অতিক্রম করে গেছে। বরং কারণ এই যে, স্মার্ট মোবাইল ফোনসেট, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ইন্টারনেট তথা তথ্যপ্রযুক্তি ও পুঁজির সরল বিকেন্দ্রীকরণ শহরকে যেমন বিস্তৃত করেছে, শহুরে মধ্যবিত্তকেও।

আয়নাবাজির মধ্যবিত্ত দর্শককে আলাদা করতে এখানে আরো কয়েকটি বাংলা চলচ্চিত্র নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন বোধ করছি। আশা করি তা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ জঙ্গি হামলা হয় ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাইয়ে ঢাকার গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারিতে। এর কয়েক দিন পর ঈদের দিন দেশের সবচেয়ে বড়ো ঈদগাহ মাঠে একই ধরনের ঘটনা ঘটে। সারাদেশে তখন থমথমে অবস্থা। রাষ্ট্রীয় বাহিনীর তৎপরতায় জনগণের সাধারণ ঘোরাঘুরি বাধার মুখে পড়ে। অন্যদিকে স্বীকৃত বিনোদন কেন্দ্রগুলোতে (বিভিন্ন ধরনের পার্ক, গ্রাম্যমেলা) যাওয়ার পথও রুদ্ধ হয়। মানুষের মধ্যে সবক্ষেত্রে কাজ করতে থাকে অজানা ভয়, শঙ্কা। এই অবস্থায় বিনোদন বলতে ঘুরেফিরে সেই টেলিভিশন এবং কিছু মানুষের হাতে ফেইসবুক। টানা নয় দিনের ঈদের ছুটির এই ভয়াবহ বিনোদনহীনতায় মুক্তি পায় বাদশা : দ্য ডন, শিকারি, রানা পাগলা : দ্য মেন্টাল ও সম্রাট : দ্য কিং ইজ হিয়ার।

এই চারটি চলচ্চিত্রের মধ্যে দুটি মোটামুটি ব্যবসা করে-বাদশা : দ্য ডন ও শিকারি। প্রথমটির নায়ক কলকাতার জিৎ; দ্বিতীয়টির শাকিব খান। দুটি চলচ্চিত্রই যৌথ প্রযোজনার। কিন্তু যারা চলচ্চিত্র দুটি দেখেছে, বলতে পারবে, কেবল নামেই ‘যৌথ প্রযোজনা’! একটিতে শাকিব অন্যটিতে নুসরাত ফারিয়া ছাড়া যৌথতার খুব বেশি কিছু চোখে পড়েনি। তাই যৌথ প্রযোজনার এসব চলচ্চিত্রে আইনি বাধ্যবাধকতার জায়গা মানতে বাংলাদেশি কলাকুশলীদের নাম থাকলেও নিশ্চয় তারা কাজে থাকেনি। খুব কৌশলে দুই-একটি সংলাপ এবং শুটিং স্পট বাংলাদেশে রেখে তা যৌথ প্রযোজনার বলে চালিয়ে দেওয়া হয়। এদিকে বাংলাদেশের এফ ডি সি-কেন্দ্রিক বেশিরভাগ নির্মাতা যা উৎপাদন করছে, তা আসলেও দেখার মতো নয়। কাহিনি, চিত্রনাট্য, অভিনয়, শিল্প নির্দেশনা, পোশাক পরিকল্পনা, সম্পাদনা, গ্রাফিক্স, কালার কারেকশন, আইটেম সঙ, কোরিওগ্রাফি এমনকি পোস্টার-কোনো কিছুতেই না আছে পেশাদারিত্ব, না আছে শিল্পের ছোয়া! তার প্রমাণও অবশ্য পাওয়া গেছে বাকি দুটি চলচ্চিত্রে-রানা পাগলা : দ্য মেন্টাল ও সম্রাট : দ্য কিং ইজ হিয়ার-এ। ফলে বাস্তবতা হলো বাদশা : দ্য ডন ও শিকারী দেখতে মানুষ ‘বাধ্য’ হয়েছে।

সাধারণ পর্যবেক্ষণে এটা বলতে দ্বিধা নেই যে, দুটি চলচ্চিত্রের দর্শক প্রায় একই শ্রেণির। অথচ একই দর্শক রানা পাগলা ও সম্রাট দেখলো না। এই শ্রেণির দর্শকই কিন্তু ঘরের কম্পিউটার, পাড়ার চা স্টলে কিংবা ঘরে বসে ভারতীয় চ্যানেলে জিৎ, দেবের চলচ্চিত্র দেখে। তার মানে হলো, দুটি চলচ্চিত্র কোনো কোনো মাধ্যমে এই শ্রেণির দর্শকদের সঙ্গে যোগাযোগটা করতে পেরেছে, দুটি পারেনি।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, শিকারী, সম্রাট ও রানা পাগলা তিনটির নায়কই তো শাকিব খান-তাহলে কেবল শিকারী কেনো মানুষ দেখলো? প্রথমত এমন হতে পারে, চলচ্চিত্রটি যৌথ প্রযোজনার। দ্বিতীয়ত, হয়তো শাকিব খান নিজে। রানা পাগলা ও সম্রাট-এর শাকিব আর শিকারীর শাকিব নিশ্চয় এক নয়। শিকারীর শাকিবকে ‘নতুন শাকিব’ বলে আখ্যা দিয়েছে অনেকে। এই দলে নির্মাতা সোহানুর রহমান সোহান, প্রবীণ অভিনয়শিল্পী সুচন্দা, নাট্য ও চলচ্চিত্রনির্মাতা অনিমেষ আইচ, প্রখ্যাত অভিনেতা ফারুক ও অভিনয়শিল্পী নিপুণও আছেন। অনিমেষ আইচের মূল্যায়ন হলো, ‘আমাদের শাকিব খান। হ্যাঁ, আগেও শাকিব খানের বেশ কয়েকটা সিনেমা দেখেছি। কিন্তু এ যেন এক নতুন শাকিব। চেহারায়, আদতে আর অভিনয়ে তাকে দেখতে বেশ ভালো লেগেছে, শাকিবের মুখে যখন রবীন্দ্রসংগীত শুনলাম।’৮

আমি বলতে চাইছি, আয়নাবাজির মতো বাদশা : দ্য ডন ও শিকারী কোনো না কোনোভাবে দর্শকদের সঙ্গে একটা যোগাযোগ স্থাপন করতে পেরেছে। কিন্তু এই তিনটি চলচ্চিত্রের দর্শকশ্রেণিকে অর্থনৈতিক অবস্থা দিয়ে বিভাজিত করলে সঠিক উত্তর মিলবে না। কারণ ব্যক্তিগতভাবে এমন দুই সমবয়সি সহোদরকে চিনি; যাদের একজন ঢাকায় থেকে পড়াশোনা করেন; তিনি দেখেন আয়নাবাজি। আরেক ভাই এলাকায় থাকেন, তিনি দেখেন বাদশা : দ্য ডন, শিকারির মতো চলচ্চিত্র। আয়নাবাজি কিংবা টালিগঞ্জের ‘আর্টফিল্ম’ তাকে টানে না। কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে তারা কিন্তু একই বিত্তের মধ্যেই পড়েন।

এখন কথা হলো, আয়নাবাজি কিংবা অন্য কোনো চলচ্চিত্র এই বিভাজিত মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে অথবা এর বাইরের অন্যান্য শ্রেণিকে একই সময় একই প্রেক্ষাগৃহে আনতে পারবে কি না? আনা হয়তো অসম্ভব নয়। তবে এজন্য দুধরনের গবেষণার প্রয়োজন পড়বে। প্রথমত, সামাজিক নানা ঘাত-প্রতিঘাতের কারণে প্রত্যেক বিত্ত ধারণকারী শ্রেণির মধ্যে ‘রস’-এর যেসব সংজ্ঞা দাঁড়িয়েছে, সেগুলো চিহ্নিত করতে হবে। এর পর একটা চলচ্চিত্রে যতোগুলো রস স্থান পাবে; ততোগুলো শ্রেণির দর্শক সেটা দেখবে। দ্বিতীয়ত, এই আলাদা ‘রসবোধ’ খুঁজতে গেলে দেখা মিলবে ‘সমরস’-এর। এই ‘সমরস’-এর উপস্থিতি একাধিক শ্রেণিকে একই সময়ে একই প্রেক্ষাগৃহে আনার কাজটিকে সহজ করে দিতে পারে। গত শতাব্দীতে সালমান শাহ’র চলচ্চিত্রগুলোতে যেসব উপাদান ছিলো, তা গ্রামের মধ্যবিত্ত, শহুরে মধ্যবিত্ত একসঙ্গেই উপভোগ করেছে। কারণ, তখন ‘রস’-এর সংজ্ঞার এতো বিভাজন ছিলো না। আবার মনপুরার দিকে তাকালেও দেখা যাবে, চলচ্চিত্রটি বেশ কয়েকটি শ্রেণির রসবোধের প্রতিনিধিত্ব করতে পেরেছিলো।

এবার আসা যাক আয়নাবাজিতে। এর কাহিনি শহুরে জীবনকে কেন্দ্র করে। তবে এতে নিম্নবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত-সব শ্রেণির উপস্থিতি আছে। আবার নানা পেশার মানুষের উপস্থিতিও এতে চোখে পড়ে। সাংবাদিক, পুরি বিক্রেতা থেকে শুরু করে ছিলেন রাজনীতিক। চলচ্চিত্রের কাহিনিও একটা বড়ো বিষয় হিসেবে কাজ করেছে। কারণ বাংলাদেশে শারাফত করিম আয়নার পেশার বাস্তব উপস্থিতি রয়েছে। এই কদিন আগেও খবর হয়েছে, ‘অন্যের হয়ে জেল খেটে এখন নিজেই হচ্ছেন আসামি।’৯ এছাড়া রাশেদ জামানের ক্যামেরায় অমিতাভ রেজা ঢাকার যে ছবি তুলে ধরেছেন, তাও নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিচ্ছবি হিসেবে সহজেই গ্রহণ করেছে দর্শক। অনেকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, প্রত্যেক মানুষই ব্যক্তি জীবনে কোনো না কোনোভাবে আয়নাবাজি করে-এমন একটা পুরনো মানবচরিত্রও আকর্ষণীয় ছিলো তাদের কাছে।

আয়নাবাজি নামটাও গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে ‘বাজি’ শব্দটা নিয়ে কথা বলার জায়গা আছে। ঢাকা শহরের উঠতি তরুণদের একটা অংশ এই ‘বাজি’ শব্দটা অন্যান্য শব্দের সঙ্গে ব্যবহার করে থাকে। যেমন, গুটিবাজি, চালবাজি ইত্যাদি। আয়নাবাজির মতো ফারুকীর ব্যাচেলর, থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার নিয়েও কথা বলা যেতে পারে। আর নামের মধ্য দিয়ে যে চলচ্চিত্রের টার্গেট অডিয়েন্স বোঝা যায়, তা পরিষ্কার করতে ফরহাদ মজহারের শরণাপন্ন হচ্ছি। বেদের মেয়ে জোস্না নিয়ে একটি লেখায় তিনি বলেছেন,

বেদের মেয়ের নাম ‘জ্যোৎস্না’ নয় ‘জোস্না’ এটা লক্ষ্য করে মজা পেয়েছিলাম। জ্যোৎস্না শব্দের অপভ্রংশ এক্ষেত্রে খণ্ড-ত (ৎ) ত্যাগ করে সহজ ও লৌকিক উচ্চারণের পথ ধরেছে। মূল শব্দে খণ্ড-ত (ৎ) ছিল আভিজাত্যের প্রতীক। শব্দের প্রাচীনতা, বিশুদ্ধতা ও সংস্কৃত ব্যুৎপত্তির গর্ভ বা স্বকীয়তা এই খণ্ড-ত-য়ের মধ্যে ধৃত। লৌকিক উচ্চারণে তার লোপ একটা গ্রামীন দ্যোতনার সৃষ্টি করে, ফলে নামের মধ্যে একটা কৃষক বালিকার মুখচ্ছবি তড়পায়।১০

চার

এবার দেখা যাক, আয়নাবাজি নিয়ে কী কী ধরনের নেতিবাচক সমালোচনা উঠেছে। মোটাদাগে এখানে কয়েকটি সমালোচনার কথা গণমাধ্যম মারফত জানা গেছে। প্রথমত, চলচ্চিত্রটি দেখে ভালো কিছু শেখার নেই। দ্বিতীয়ত, শহুরে মধ্যবিত্ত তরুণ ছাড়া এটি অন্য কাউকে তেমন একটা টানতে পারেনি। তৃতীয়ত, আয়নাবাজি অতীত বদলাবে, ভবিষ্যৎ নয়।১১

এখন এই তিন অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করা যাক। প্রথম অভিযোগকারীদের একজন চিত্রনায়ক কাজী মারুফ। তার এই অভিযোগ আপেক্ষিক। ফলে তর্ক তোলাটা সমীচীন হবে না। কোনোকিছু শিক্ষণীয় কি না-তা নির্ভর করে শিক্ষার উপকরণ ও শিক্ষার্থীর ওপর। কেউ যদি মনে করে, শিক্ষার কিছু নেই, তো নেই। আর কেউ যদি বলে আছে, তো আছে।

দ্বিতীয় অভিযোগকারীর অভাব নেই। কথা হলো, কোনো নির্মাতাই চুক্তি নেননি তার চলচ্চিত্র সব দর্শককে দেখানোর। এ রকম একটা অভিযোগ অবশ্য বেদের মেয়ে জোস্না নিয়েও উঠেছিলো। তখন এ নিয়ে বুদ্ধিজীবীরা দুটি পক্ষে ভাগ হয়ে গিয়েছিলো। একপক্ষ চলচ্চিত্রটিকে ‘গ্রাম্য’ বলে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। আরেকপক্ষ এর জনপ্রিয়তা এবং এই জনপ্রিয়তার কারণ অনুসন্ধানের দিকে গুরুত্ব দেয়। দ্বিতীয় পক্ষে ফরহাদ মজহারও ছিলেন। তার সেই লেখার প্রথম অংশটা আয়নাবাজি নিয়ে উঠা প্রশ্নের একটা জবাব হিসেবে তুলে ধরতে চাই,

পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে সবকিছুই তৈরি হয় পণ্য হিশেবে, বাজারে বিক্রির জন্যে। সিনেমা মোটেও ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু উৎপাদিত সামগ্রী পণ্য হয়ে ওঠার একটি প্রধান শর্ত হচ্ছে তার উপযোগিতা মূল্য। পণ্যকে কোনো না কোনো দরকার মেটাতেই হবে। সে দরকারের উৎপত্তি মার্কসের ভাষায় হতে পারে ‘পেটের আঁত থেকে অথবা কল্পনা থেকে’। তাহলে সিনেমা যিনি বানান তিনি কেবল তখনই মুনাফা উসুল করতে পারেন, যদি তা তাঁর দর্শকদের প্রয়োজন মেটায়। কৃৃষক ও নিম্নবিত্তের আঁতের জ্বালা সিনেমা মেটায় না, কিন্তু তার কল্পনার জগতের অবচেতনা, ইচ্ছা ও আকাঙ্খাকে সিনেমা স্পর্শ করে ও নিবৃত্ত করে এবং এই স্পর্শ ও নিবৃত্ত করার ক্ষমতাই সিনেমার উপযোগিতা মূল্য। এই শর্তটা পূরণ করেই সিনেমা পণ্য হয়ে ওঠে। মুনাফা কামায়। ... আমার প্রগতিশীল বন্ধুদের বলি, অঞ্জু ঘোষের নর্তন কুর্দন আর যৌনতাই যদি এ ছবিতে তারা দেখে থাকেন তবে ঠিক এই ধরনের যৌনতা আমাদের কৃষক ও নিম্নবিত্তের মধ্যে গড়ে উঠল কেন, তার একটা ব্যাখ্যা খাড়া করার কর্তব্য তবুও থেকে যায়।১২

এই বক্তব্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বলা যায়, একটা চলচ্চিত্র যদি অন্তত একজন দর্শকও ভালো বলে, তার মানে হলো তা অন্তত পৃথিবীর কোনো একটা আদালতে রসের প্রমাণ দিতে পেরেছে। আর সেই দর্শক শহরের তরুণ মধ্যবিত্তই হোক, আর গ্রামের নিম্নবিত্তই হোক; চলচ্চিত্রের সার্থকতা শূন্য হয়ে যায় না।

আর আয়নাবাজি ভবিষ্যৎ বদলাবে কি না, তা সময়ই বলে দেবে। এখনই বিচার করতে গেলে আবেগ এসে ভর করতে পারে। তাই আবেগ বাদ দিয়ে বিচার করতে হলে একটু সময় তো দিতেই হয়।

পাঁচ

দুই দশকের কাছাকাছি সময় ধরে বাংলাদেশের দর্শক ‘ভালো চলচ্চিত্র, ভালো চলচ্চিত্র’ বলে চাতক পাখির মতো চেয়ে আছে। কিন্তু ‘ভালো চলচ্চিত্রের’ সংজ্ঞাটা ঠিক কী তা মনে হয় এখনো স্থির হয়নি। চিত্রকলা, সাহিত্য, চলচ্চিত্র যাই বলেন না কেনো, যেটা দর্শক খুব খায়, সেটাই ভালো এমন নয়। আবার যেটা ভালো, সেটা মানুষ খায় না, এমনও নয়। পরিস্থিতিটা কেমন জানি গোলমেলে। বলা হচ্ছে, কাসেম বিন আবু বাকারের বই অনেক মানুষ পড়লেও সেটা ভালো সাহিত্য নয়। আবার হাসান আজিজুল হকের সাহিত্যকে ভালো বলা হলেও তা কাসেম বিন আবু বাকারের মতো জনপ্রিয় নয়। নাকি এই তর্কটাই বেহুদা। আয়নাবাজি ভালো চলচ্চিত্র কি না, সে তর্ক আপনি তুলতেই পারেন এবং নিজের মতো করে রায়ও দিতে পারেন। কিন্তু আপনার উল্টো রায় যদি কেউ দিয়ে থাকে, তবে তা অস্বীকার করারও সুযোগ নেই। অন্তত ওই উল্টো রায়কেই একটা বাস্তবতা হিসেবে মেনে নিতে হবে। আর সেই বাস্তবতা ভিন্নভাবে দেখার অভিপ্রায় যদি আপনার হয়ে থাকে, তাহলে ওই বাস্তবতা অস্বীকার করলে চলবে না। যে-যে উপকরণ ওই বাস্তবতা তৈরি করেছে, সেই সেই উপকরণ নিয়ে গবেষণা করতে হবে।

অনেকেই বলেন, আয়নাবাজি দর্শকপ্রিয়তা পাওয়ার আরেকটি কারণ এর ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা। এই মন্তব্যের সঙ্গে উঠে আসে সমসাময়িক চলচ্চিত্র অজ্ঞাতনামাও। বলা হয়, প্রচার-প্রচারণা ভালো হলে অজ্ঞাতনামাও আয়নাবাজির মতো জনপ্রিয়তা পেতো। হয়তো পেতো। কিন্তু তাতে আয়নাবাজির কিছু এসে যায় না। আয়নাবাজি আরো হোক, সমস্যা নেই! মানুষের ভালো লাগলে দেখবে, না লাগলে দেখবে না! একটা বিষয় মনে রাখা উচিত, ‘বস্তু একটা নহে এবং সব জায়গায় আমরা একই বস্তুর তত্ত্ব করি না। মানুষের বহুধা প্রকৃতি, তাহার আয়োজন নানা এবং বিচিত্র বস্তুর সন্ধানে তাহাকে ফিরিতে হয়।’১৩

লেখক : আসাদ লাবলু, কালের কণ্ঠ পত্রিকায় সহ-সম্পাদক হিসেবে কর্মরত।

asadmcru@gmail.com

তথ্যসূত্র

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (২০১১ : ৪২৫); ‘সাহিত্যের পথে’; রবীন্দ্র সমগ্র, খণ্ড ১২; পাঠক সমাবেশ, ঢাকা।

2. https://www.quora.com/How-do-you-define-a-good-film; retrieved on 15.05.2017

3. http://bangla.samakal.net/2016/10/27/245384; retrieved on 15.05.2017

4. http://www.prothom-alo.com/entertainment/article/996525/ÔAvqbvevwRÕi-`k©K-mvgjv‡Z-cywjk-†gvZv‡qb; retrieved on 05.04.2017

5. http://www.banglatribune.com/entertainment/news/150689/jv‡fi-N‡i-ÔAvqbvevwRÕ;retrieved on 25.05.2017

6. http://www.ntvbd.com/entertainment/81295/ga¨weË-†kÖwY‡K-njgyLx-Ki‡e-AvqbvevwR--AwgZvf-†iRv;retrieved on 22.05.2017

7. http://www.prothom-alo.com/amp/home/article/158550/ivRbxwZ‡K-†h-ev¯ÍeZv-eyS‡Z-n‡e;retrieved on 22.05.2017

৮. আইচ, অনিমেষ; ‘শিকারি আমাদের হতাশ করেনি’, প্রথম আলো; ২১ জুলাই ২০১৬।

9. http://bangla.bdnews24.com/samagrabangladesh/article1276744.bdnews; retrieved on 25.05.2017

10. https://shadindesh.wordpress.com/2014/02/02/†e‡`i-†g‡q-†Rvm&bv-dinv/; retrieved on 10.03.2017

11. http://www.sachalayatan.com/guest_writer/56234; retrieved on 11.05.2017

12.https://shadindesh.wordpress.com/2014/02/02/†e‡`i-†g‡q-†Rvm&bv-dinv/;retrieved on 10.03.2017

১৩. প্রাগুক্ত, ঠাকুর (২০১১ : ৪২৫)

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন