নুসরাত নুসিন

প্রকাশিত ১০ নভেম্বর ২০২৫ ১২:০০ মিনিট

অন্যকে জানাতে পারেন:

ধারাবাহিক পাঠ : রাজশাহীতে চলচ্চিত্রযাত্রা ইতিহাসের সেকাল-একাল

নুসরাত নুসিন

দ্বিতীয় কিস্তি

এখানে আরেকটি কথা যুক্ত করা দরকার, তা হলো রাজশাহীতে চলচ্চিত্রের যাত্রাপথে নাট্যকর্মীদের অবদান। যদিও গোটা বিশ্বেই শুরু থেকে চলচ্চিত্রের সঙ্গে নাট্যকর্মীদের একটা সম্পৃক্ততা ছিলো। কিন্তু এখানে আলাদাভাবে উল্লেখ করা এ কারণে যে, রাজশাহীর চলচ্চিত্রের ইতিহাস রচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের অবদান অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ। রাজশাহীতে যারা এ পর্যন্ত চলচ্চিত্র-নির্মাণের চেষ্টা করেছেন এবং বিভিন্ন সময়ে আন্দোলনে চলচ্চিত্রকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন, তাদের অধিকাংশই নাট্যকর্মী। চলচ্চিত্রযাত্রার শুরুর দিকে শহরের নাট্যমঞ্চগুলোতে বেশিরভাগ চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হতো। ‘রাজশাহী ভিক্টোরিয়া রঙ্গমঞ্চ’-এ প্রথমে নির্বাক ও পরে সবাক চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়। শহরের আরেকটি ‘পদ্মা রঙ্গমঞ্চ’-এ বিভিন্ন সময়ে আয়োজন করা হয় চলচ্চিত্র উৎসবের। পরবর্তী সময়ে রাজশাহী থেকে ঢাকা, কলকাতায় গিয়ে যারা চলচ্চিত্রে অভিনয়ে যুক্ত হন তাদের অধিকাংশই নাট্য ব্যক্তিত্ব। এদের মধ্যে অন্যতম শেখ আতাউর রহমান (যিনি বাংলাদেশের প্রথম সবাক চলচ্চিত্র মুখ ও মুখোশ-এ অভিনয় করেন), মাস্টার তোফাজ্জ্বল হোসেন, চিত্রা সেন, আব্দুর রশিদ, শেখ আবদুস সামাদ প্রমুখ।

চলচ্চিত্র অভিনেতা ও শিল্পকলা অ্যাকাডেমির কালচারাল অফিসার আব্দুর রশিদ রাজশাহীতে মঞ্চনাটকের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। পরিবার সূত্রেই তার নাটকে আসা। তার বাবা নাট্যজন তিতু মিঞা রাজশাহীর নাট্যাঙ্গনে সুপরিচিত অভিনেতা ছিলেন। তিতু মিঞা ‘শাজাহান’ নাটকে নাম ভূমিকায় অভিনয় করে লোকনন্দিত হয়েছিলেন। ৩০ দশকের শুরুতে তিতু মিঞা, সমশের আলী, মহসিন আলী, মাইন মিঞা (সুপরিচিত ফুটবলার) উদ্যোগী হয়ে ‘দরগাপাড়া ড্রামাটিক ক্লাব’ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে এর নাম পরিবর্তন করে ‘এলাইড ক্লাব’ রাখা হয়। ক্লাবটি পরবর্তী সময়ে রাজশাহীর সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আব্দুর রশিদ পরে ওই ক্লাবেরই সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তিনি সেসময় বিভিন্ন মঞ্চনাটকে অভিনয় করে লোকনন্দিত হন।

১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে ছাত্রাবস্থায় রশীদ ঢাকাই চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত হন। ওই বছরে তার অভিনীত স্মাগলার (১৯৭৪) মুক্তি পায়। চলচ্চিত্রটিতে তিনি সহনায়কের চরিত্রে অভিনয় করেন। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেন রাজ্জাক, সুচরিতা, হাসান ঈমাম প্রমুখ। এর পরে একে একে সুভাষ দত্তের আকাক্সক্ষা, আজিজুর রহমানের অমর প্রেম, আজহারুল ইসলামের অভিযান, রাজ্জাক পরিচালিত মৌচোর প্রভৃতিতে অভিনয় করেন রশীদ। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে পারিবারিক কারণে তিনি রাজশাহী ফিরে আসেন। এর পরে ঢাকাই চলচ্চিত্রে আর ফেরা হয়নি তার। পরবর্তী সময়ে রাজশাহীতে কালচারাল অফিসার পদে দায়িত্ব পালনকালে রশীদ চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম ও সংস্কৃতি অঙ্গনে নানাভাবে অবদান রাখেন।

রাজশাহীর নির্মাতা আবদুস সামাদও মঞ্চনাটকের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। রাজশাহীতে মঞ্চে অভিনয়ের পাশাপাশি তিনি ঢাকায় আবদুল্লাহ আল মামুনের লেখা ‘এখনও ক্রীতদাস’ নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেন। একপর্যায়ে সামাদ চলচ্চিত্রের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ৮০’র দশকে ভি এইচ এস ক্যামেরা দিয়ে তিনি রাজশাহীর রাজা (১৯৮৩) নামে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। আরব্য রূপকথার আশ্রয়ে চলচ্চিত্রটির গল্প গড়ে ওঠে। রাজশাহীর নাট্যজন বদিউল আলম ভুলু, নওশের আলী, আব্দুর রশিদ প্রমুখ এতে অভিনয় করেন। এর পরে তিনি ঢাকায় গিয়ে টেলিভিশন নাটক নির্মাণে যুক্ত হন। ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে সামাদ ‘ওরা ভয়ঙ্কর’ নামে একটি প্যাকেজ নাটক নির্মাণ করেন, যেটি বি টি ভি’তে ধারাবাহিকভাবে সম্প্রচারিত হয়। বেশ কয়েকটি নাটক নির্মাণের পর সামাদ চলচ্চিত্রে প্রযোজক ও নির্মাতা হিসেবে নাম লেখান। ২০০২ খ্রিস্টাব্দে তার প্রযোজিত প্রথম চলচ্চিত্র ইবলিস মুক্তি পায়। চলচ্চিত্রটি পরিচালনা করেন শেখ রুহুল আমিন। সামাদ ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে ওয়াজেদ আলী বাবলুর সঙ্গে সহযোগী পরিচালক হিসেবে নির্মাণ করেন রাজধানীর রাজা। পাইরেসির কারণে চলচ্চিত্রটি লোকসানের মুখে পড়ে। রাজশাহীতে ফিরে পরের বছর তিনি নির্মাণ করেন টেলিফিল্ম দেবী সুলতানা। এতে রাজশাহীর কলাকুশলীরা অভিনয় করে। রাজশাহীর বিভিন্ন মঞ্চে টেলিফিল্মটি দেখানো হয়। চলচ্চিত্রের মন্দা ব্যবসার কারণে বর্তমানে সামাদ চলচ্চিত্র-নির্মাণ ও প্রযোজনা থেকে দূরে আছেন।

স্বাধীনতার পর পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি চলচ্চিত্র সংসদ প্রতিষ্ঠা করা হয়। সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক বজলুল মবিন চৌধুরী ছিলেন এই সংসদের মূল উদ্যোক্তা। সেসময় তার উদ্যোগে অনিয়মিতভাবে কিছু কর্মশালা, আলোচনা সভা ও চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ কাউন্সিল ঢাকা, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ ফিল্ম সোসাইটিজ ও চলচ্চিত্র সংসদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে ২৭ এপ্রিল থেকে ১২ মে পর্যন্ত ১৫ দিনব্যাপী এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ইউরোপিয়ান ও তৃতীয় বিশ্বের চলচ্চিত্র বিষয়ক এই কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের ফিল্ম স্টাডিজ বিভাগের সাবেক পরিচালক জেমস ডি লেহি (James D Leahy)। এছাড়া ঢাকা থেকে নির্মাতা বাদল রহমানও সেসময় রাজশাহীতে এসেছিলেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চলচ্চিত্র সংসদের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক, কবি ও আবৃত্তিশিল্পী মোহাম্মদ কামাল ও কর্মশালায় অংশ নেওয়া আহমেদ সফিউদ্দিনের বয়ান এবং কর্মশালা শেষে দেওয়া সনদপত্র থেকে এসব তথ্য পাওয়া যায়।

পরের বছর ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে ২৬ এপ্রিল থেকে ৩ মে পর্যন্ত জার্মান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ঢাকা, ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ ও চলচ্চিত্র সংসদ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে সাত দিনব্যাপী জার্মান চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত জার্মান রাষ্ট্রদূত ক্লজ ম্যাক্স ফ্রাঙ্ক (Klaus Max Franke), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ড. এম এ রকিব ও চলচ্চিত্র সংসদ সভাপতি বজলুল মবিন চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি রাজশাহী শহরের চলচ্চিত্র পিপাসুদের জন্য বজলুল মবিন চৌধুরীর উদ্যোগে ‘চলচ্চিত্র সংসদ, রাজশাহী’ নামে আরেকটি সংসদ গঠন করা হয়। শহরের বিশিষ্টজন সাইদ আহমেদের নেতৃত্বে এর কার্যক্রম পরিচালিত হতো। এই সংসদের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নিয়মিতভাবে চলচ্চিত্র প্রদর্শন এবং তা নিয়ে আলোচনা হতো। বজলুল মবিন চৌধুরীর উদ্যোগে রাজশাহীতে প্রায় এক দশক ধরে এ দুটো সংসদের কার্যক্রম পরিচালিত হলেও ৮৬’র পর থেকে এদের কার্যক্রম সম্পর্কে আর কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

রাজশাহীর বিশিষ্ট সাংবাদিক ও ঢাকার রেইনবো ফিল্ম সোসাইটি, রাজশাহী শাখার তৎকালীন সহ-সভাপতি আহমেদ সফিউদ্দিনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ৭০ দশকের শেষের দিকে ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ করে তারা রেইনবো ফিল্ম সোসাইটি, রাজশাহী শাখা গঠন করে। সংসদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন ডা. সুলতান আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক ফয়জুল কবীর চৌধুরী। প্রতিষ্ঠার সময়ে ‘সোভিয়েত ফিল্ম ফেস্টিভাল’ নামে সপ্তাহব্যাপী চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করা হয়। সময়টা ছিলো ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহের দিকে। উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে অবস্থিত সোভিয়েত দূতাবাসের তৎকালীন কালচারাল সেক্রেটারি ও ঢাকা রেইনবো ফিল্ম সোসাইটির সংগঠকরা। শহরের ‘অলকা’ প্রেক্ষাগৃহ ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে মোট দুটি ভেন্যুতে উৎসবের চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়। আহমেদ সফিউদ্দিন বলেন, দুঃখজনক ব্যাপার হলো, এ সময়ে সোভিয়েত বাহিনী আফগানিস্তানে আগ্রাসন চালায়। প্রথম দিনের উৎসব শেষে রাতে সার্কিট হাউজে অতিথিদের নিয়ে ডিনার চলাকালে উপর মহলের চাপে প্রশাসনিক কর্মকর্তারা সেখানে এসে অকথ্য ভাষায় গালাগালি এবং উৎসব বন্ধের নির্দেশ দেয়। তিনি জানান, পরিস্থিতি এতোটা খারাপ ছিলো যে, তৎকালীন জেলা প্রশাসক এর অনুমতি দেওয়ায় তার চাকরি যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলো। এ ঘটনার সূত্র ধরে উদ্বোধনের পরদিনই উৎসবটি স্থগিত করা হয়। এর পর রেইনবো ফিল্ম সোসাইটি, রাজশাহী শাখার আর কোনো কার্যক্রম পরিচালিত হয়নি।

এছাড়া ৮০’র দশকের শেষের দিকে রাজশাহী শহরের কিছু তরুণ ‘রাজশাহী চলচ্চিত্র সংসদ’ নামে একটি সংসদ গঠন করে অনিয়মিতভাবে কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করে। শহরের সোনাদীঘি মোড়ের পশ্চিমপার্শ্বের এমাজউদ্দিন রোডের কোলঘেঁষে একটি বাড়িতে এরা বসতো। সেখানে দেশি চলচ্চিত্রের পাশাপাশি বিদেশি চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও এ নিয়ে আলোচনার আয়োজন করা হতো। সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন রাশেদ রায়েন ও সহ-সভাপতি ছিলেন অ্যাডভোকেট এম এ মজিদ। অ্যাডভোকেট মজিদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, একদল তরুণের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এ সংসদের উদ্দেশ্য ছিলো বিশ্বচলচ্চিত্র সম্পর্কে ধারণা, ত্রৈমাসিক চলচ্চিত্রবিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ, বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে প্রতিনিধি পাঠানো, উৎসব, কর্মশালা প্রভৃতির আয়োজন করা।

‘রাজশাহী চলচ্চিত্র সংসদ’ নগরীর মিঞাপাড়ায় অবস্থিত সাধারণ গ্রন্থাগারে দিনব্যাপী চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করে। এ উৎসবে সিটিজেন কেইন, নাইনথ মান্থ টু ফ্রিডম প্রদর্শন করা হয়। এর পরে তারা অনিয়মিতভাবে চলচ্চিত্র উৎসব ও আলোচনা সভার আয়োজন করতো। সংসদের সপ্তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে জেলা পরিষদ মিলনায়তনে দিনব্যাপী চলচ্চিত্র উৎসব ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশে নিযুক্ত তৎকালীন ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনার মি. ত্রৈলক্য বড়া, প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক, জেলা প্রশাসক আবদুল মালেক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. শহিদুল ইসলাম প্রমুখ। এর পরে সংগঠনটির কার্যক্রম সম্পর্কে তেমন আর কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

৮০’র দশকজুড়ে জেনারেল এরশাদের শাসনামলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। দীর্ঘ সামরিক শাসনের কারণে সাধারণ ও শিক্ষিত মানুষের মনে এ নিয়ে একধরনের নেতিবাচক ধারণা জন্ম নেয়। ফলে এ সময় রাজনৈতিক নেতাদের আন্দোলনের পাশাপাশি সংস্কৃতিকর্মীরা সোচ্চার হয়ে ওঠে। তারা সংস্কৃতি চর্চার বিভিন্ন মাধ্যমে এবং কখনো কখনো রাজপথে আন্দোলনে সক্রিয় হতে শুরু করে। সেসময় রাষ্ট্রীয় শোষণ, রাজনৈতিক আমলাদের ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতি সংস্কৃতিকর্মীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মনেও ক্ষোভের সৃষ্টি করে। এর বিপরীতে চলচ্চিত্র কারখানায় এফ ডি সি-কেন্দ্রিক নির্মাতাদের হাত ধরে ফ্যান্টাসি, পোশাকি ও অ্যাকশনধর্মী চলচ্চিত্র-নির্মাণের পরিমাণ বাড়তে থাকে। চলচ্চিত্রের গল্প হতে থাকে মারদাঙ্গা বিষয়বস্তু নিয়ে। কেনো জানি এসব চলচ্চিত্রের অধিকাংশেরই বিষয়বস্তু সেসময়ের প্রকৃত রাজনৈতিক ও সামাজিক সঙ্কটের আশপাশে ছিলো না। বরং তা সাধারণ দর্শকের বিনোদন তৃষ্ণা বাড়ানোর ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি, মূল সঙ্কট থেকে তাদের ভুলিয়ে রাখতে সহায়তা করতো। রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় কোনো চলচ্চিত্রেই সচেতন নাগরিকের ক্ষোভ ও আকাক্সক্ষার প্রতিফলন ছিলো না; মনে হতো তারা একধরনের ফ্যান্টাসি দিয়ে প্রকৃত বাস্তবতাকে আড়াল করতে চাইছে।

তবে সমকালে চলমান পরিস্থিতির আলোকে জীবনঘনিষ্ঠ বা শিল্পসমৃদ্ধ চলচ্চিত্র-নির্মাণের প্রয়াস দেখা যায় বিকল্পধারার সংসদ আন্দোলন কর্মীদের মধ্যে। চলমান সমাজ ভাবনা, মুক্তিযুদ্ধের মূলনীতিসমূহের আলোকপাত, রাজনৈতিক চিন্তার প্রতিফলন, সংস্কৃতি মূল্যবোধ এ সময়ের বিকল্পধারার চলচ্চিত্রগুলোর বিষয় হয়ে ওঠে। স্বৈরশাসন-বিরোধী আন্দোলন বিকল্পধারার চলচ্চিত্র-নির্মাণে আরো বেশি গতির সঞ্চার করেছিলো। যদিও এফ ডি সি-কেন্দ্রিক চলচ্চিত্রের বিপরীতে বিকল্পধারার আন্দোলন চালিয়ে নেওয়া সহজ ছিলো না।

সবমিলিয়ে এফ ডি সি-কেন্দ্রিক এসব চলচ্চিত্র সেসময় বেশ জনপ্রিয়তা পায় এবং প্রেক্ষাগৃহগুলোতে ব্যবসা করে। ৮০’র দশকের শেষের দিকে অন্ত্যজ বেদে জীবনের কাহিনিকে আশ্রয় করে প্রেমনির্ভর চলচ্চিত্র বেদের মেয়ে জোস্না (১৯৮৯) মুক্তি পায়। তোজাম্মেল হক বকুলের পরিচালনায় চলচ্চিত্রটি সুপার-ডুপার হিট হয়। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে সর্বাধিক ব্যবসাসফল চলচ্চিত্র এটি। এদিকে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে এহতেশামের পরিচালনায় প্রেমনির্ভর কাহিনি নিয়ে চাঁদনী মুক্তি পায়। এ চলচ্চিত্রটিও সুপার-ডুপার হিট হয়। ৯০ দশকে এ ধারার চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তার আরেকটি কারণ হলো নায়ক সালমান শাহের অভিষেক। সালমান শাহ ও মৌসুমী অভিনীত কেয়ামত থেকে কেয়ামত ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে মুক্তি পায়। পরে ধারাবাহিকভাবে সালমান-মৌসুমী, সালমান-শাবনুর জুটির চলচ্চিত্রগুলো দর্শকপ্রিয়তা পেতে থাকে। প্রেমনির্ভর এইসব মেলোড্রামাটিক চলচ্চিত্রের পাশাপাশি কিছু অ্যাকশনধর্মী চলচ্চিত্রও এ সময় ব্যবসাসফল হয়। দেশের বিনোদন-পিয়াসীরা এসব চলচ্চিত্র সাদরে গ্রহণও করে।

দেশের অন্যান্য শহরের মতো রাজশাহীর প্রেক্ষাগৃহগুলোও সেসময় জমজমাট ব্যবসা করতে থাকে। উত্তরবঙ্গের বিভাগীয় শহর ও শিক্ষাবোর্ড হওয়ার ফলে রাজশাহীতে প্রশাসনিক ও দাপ্তরিক কাজে বাইরে থেকে প্রচুর লোক সমাগম হতো। কাজের অবসরে এসব মানুষের বিনোদনের অন্যতম স্থান ছিলো প্রেক্ষাগৃহ। এছাড়া এসব প্রেক্ষাগৃহে শহর ও শহরের আশেপাশের এলাকা থেকেও দর্শক সমাগম ঘটতো। এ সময়টাতে প্রেক্ষাগৃহে নারী দর্শকের উপস্থিতি ছিলো উল্লেখযোগ্য। যা চলচ্চিত্রের ব্যবসার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। পরে চলচ্চিত্রের দর্শক সংখ্যা কমে যাওয়ার পিছনে নারী দর্শকের এই বিশাল অংশের অনুপস্থিতির দায়কে স্বীকার করতেই হয়। এ দশকের শেষ দিকে ও শূন্য দশকের শুরুতে চলচ্চিত্রের অস্থিরতার আগ পর্যন্ত রাজশাহীর চারটি ও শহরের উপকণ্ঠে আরো দুটি প্রেক্ষাগৃহের ব্যবসা জমজমাট ছিলো।

৯০-এ স্বৈরশাসনের পতনের মধ্য দিয়ে দেশে একটি নতুন রাজনৈতিক পরিবেশের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৯১-এর নির্বাচন দেশে দীর্ঘদিন পর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বীজবপন করে। ফলে ধীরে ধীরে দেশজুড়ে সংস্কৃতিকর্মীরা নতুন প্রেরণায় সক্রিয় হতে শুরু করে। এসব কর্মকাণ্ডে নাট্য আন্দোলন কর্মীরাই এগিয়ে ছিলো। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন, যুদ্ধাপরাধের বিচার দাবি ও বিভিন্ন অপশক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন বেগবান হতে থাকে। এইসব জাতীয় ইস্যুতে রাজশাহীর সংস্কৃতিকর্মীরাও সক্রিয় অবদান রাখে। শোষণ, দুর্নীতি, অবিচার, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ভূলুণ্ঠন, যুদ্ধাপরাধের বিচার, দেশাত্ববোধের প্রতি অমর্যাদা প্রভৃতি সঙ্কটে তারা রুখে দাঁড়ায়। নাটক রচনা ও প্রদর্শনীর পাশাপাশি সাধারণ মানুষের চেতনার জায়গাটিতে নাড়া দেওয়ার হাতিয়ার হিসেবে নাট্যকর্মীরা চলচ্চিত্রকে আন্দোলনের বিকল্প মাধ্যম হিসেবে ভাবেন। ইতোমধ্যে মাধ্যমটির জনপ্রিয়তা ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কিছু চলচ্চিত্র নির্মাণ হওয়ার ফলে রাজশাহীর আন্দোলন কর্মীরা ব্যবহার করেন সেগুলোকে। ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দের দিকে তিন দিনব্যাপী এক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে রাজশাহী থিয়েটার ও অনির্বাণ কম্পিউটার। তারা এই আয়োজনে নাসিরউদ্দিন ইউসুফের একাত্তরের যীশু প্রদর্শন করে। আয়োজক কমিটির সদস্যদের বয়ান থেকে জানা যায়, দেশ ও মুক্তিযুদ্ধ সচেতন মানুষ সেসময় চলচ্চিত্রটি সাদরে গ্রহণ করে। প্রদর্শনীতে দর্শক সমাগম ছিলো বেশ।

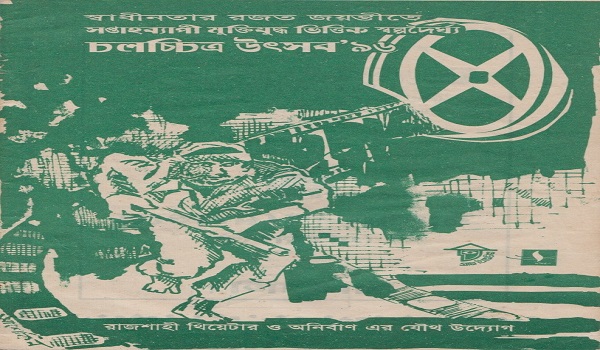

এর পর ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করে রাজশাহী থিয়েটার ও অনির্বাণ কম্পিউটার। এই উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকার মুখবন্ধ থেকে জানা যায়,

রাজশাহী বিভাগীয় শহর এবং শিক্ষানগরী হওয়া শর্তেও এখানে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের উপস্থাপন তেমন নেই বললেই চলে। স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে অনির্বাণ ও রাজশাহী থিয়েটারের যৌথ উদ্যোগে সপ্তাহব্যাপী মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসব ’৯৬ এর আয়োজন করেছি। এর মধ্যে কয়েকটি চলচ্চিত্র প্রত্যক্ষ ভাবে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক নয় বলে মনে হলেও তা কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাইরে নয়। প্রশাসনিক জটিলতা না থাকলে আমরা আশা করি এরপরেও এ ধরনের উদ্যোগ নিয়ে রাজশাহী বাসীকে বিভিন্ন স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের সাথে পরিচয় করিয়ে দেব।১৩

সপ্তাহব্যাপী এ উৎসবে তানভীর মোকাম্মেলের হুলিয়া, মোরশেদুল ইসলামের আগামী, সূচনা ও চাকা, আলমগীর কবীরের লিবারেশন ফাইটার্স, নাসিরউদ্দিন ইউসুফের একাত্তরের যীশু, আখতার হোসেনের দূরন্ত প্রদর্শন করা হয়।

শূন্য দশকের আগে চলচ্চিত্রের দর্শক পরিমাণ এবং ব্যবসা লাভজনক হলেও চলচ্চিত্রশিল্পের বিকাশ বলতে যা বোঝায়, এ রকম কোনো কর্মতৎপরতা রাজশাহীতে দেখা যায় না। তবে শূন্য দশকের মাঝামাঝি থেকে প্রেক্ষাগৃহের ব্যবসাতেও মন্দাভাব দেখা দেয়। আকাশ সংস্কৃতির প্রবেশে টেলিভিশন চ্যানেলের সংখ্যা বৃদ্ধি, কাটপিসের নামে সফট পর্নোগ্রাফি’র ব্যবহার দর্শকের মধ্যে চলচ্চিত্র সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে প্রেক্ষাগৃহে নারী দর্শকের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য হারে কমে যায়। চলচ্চিত্রের এই ভগ্নদশায় প্রেক্ষাগৃহগুলো ব্যবসায়িকভাবে খারাপ অবস্থার মধ্যে পড়ে, ফলে দেশের অন্যান্য স্থানের মতো রাজশাহীর তিনটি প্রেক্ষাগৃহ ‘বর্ণালী’, ‘স্মৃতি’ ও ‘উৎসব’ ভেঙে ফেলা হয় এবং এর মধ্যে দুটির জায়গায় বহুতল বিপণীবিতান নির্মিত হয়।

এমতাবস্থায় সুস্থ ধারার চলচ্চিত্র আন্দোলনের নেপথ্যে থাকা রাজশাহীর কিছু চলচ্চিত্র সংসদকর্মীর কর্মতৎপরতা লক্ষ করা যায়। শূন্য দশকের শেষের দিকে রাজশাহী শহরে কয়েকটি চলচ্চিত্র সংসদ গড়ে ওঠে। এসব চলচ্চিত্র সংসদ নিয়মিত উৎসব ও কর্মশালা আয়োজন এবং স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র-নির্মাণের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে থাকে। সারাদেশে চলচ্চিত্রের এমন একটা দুরবস্থায় এ সংসদগুলোর প্রতিষ্ঠা ভবিষ্যতের আশার ইঙ্গিত করে। পরবর্তী সময়ে সংসদগুলোকে রাজশাহীতে একটি চলচ্চিত্রিক পরিবেশ সৃষ্টিতে সক্রিয় কার্যক্রম পরিচালনা করতে দেখা যায়।

চর্চার একাল : বিকাশের গতিময় রেখা

চলচ্চিত্র বিকাশের লক্ষ্যে ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহীতে ‘চিলড্রেন ফিল্ম সোসাইটি’র শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই ফিল্ম সোসাইটির মাধ্যমে শিশু চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজন, শিশু চলচ্চিত্র-নির্মাণ ও প্রদর্শন শুরু হয়। এছাড়া এর মধ্য দিয়ে শিশুদের আন্তর্জাতিক মানের চলচ্চিত্রের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটানো এবং পরবর্তী সময়ে চলচ্চিত্র সংসদে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে উৎসাহী করে। সারাদেশে চিলড্রেন ফিল্ম সোসাইটির নানা কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে রাজশাহী শাখাও এ পর্যন্ত নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। প্রতিবছর এরা আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করে থাকে। নানাদিক থেকে এই উৎসবটি জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এই সোসাইটি মূলত শিশু-কিশোরদের মাধ্যমে এর সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। উৎসবের আয়োজন, ছবি সংগ্রহ, বাছাই পর্ব, বিচারকের ভূমিকা সবই তাদের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। প্রবেশপত্র থেকে শুরু করে মিলনায়তন রক্ষণাবেক্ষণ, প্রজেকশন, প্রেস ও মিডিয়া সবকিছু দেখভালের দায়িত্ব পালন করে ওই শিশু-কিশোররাই। চলচ্চিত্র-নির্মাণ ও প্রদর্শনের পাশাপাশি এরা নির্মাণ ও অভিনয়বিষয়ক কর্মশালারও আয়োজন করে থাকে।

প্রতিষ্ঠার বছরই রাজশাহী চিলড্রেন ফিল্ম সোসাইটি প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করে। জাতীয়ভাবে এটি ছিলো দ্বিতীয় আয়োজন। ফিল্ম সোসাইটি রাজশাহী শাখা গঠনের পর পরই এখানকার ক্ষুদে নির্মাতারা ১২টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করে। এর মধ্যে পাঁচটি চলচ্চিত্র ঢাকায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত ও প্রশংসিত হয়। সোসাইটি গঠনের শুরুতেই চলচ্চিত্র-নির্মাণের দিক থেকে এই অর্জনকে তখন বেশ গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়। বিভিন্ন সময়ে চিলড্রেন ফিল্ম সোসাইটি নির্মিত চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে- হেমন্ত সাদিকের অমানবিক, স্বপ্ন ভঙ্গের গল্প, Staling Dream, গল্প ও সীমান্তের খোঁজে; তাওকীর ইসলামের কঞ্চপুরাণ, লামা ও গ্যাস বেলুন; মোস্তাহার হোসেনের সে; আবুল কালাম আজাদের চ্যাপাবুল; বোরহান উদ্দিনের ধ্যান; জেরিন আফরোজের ব্যঞ্জনা এবং মিতি অন্বেষা ও সারা টুম্পার দৌড়।

(চলবে)

লেখক : নুসরাত নুসিন, রাজশাহী কলেজের অর্থনীতি বিভাগের স্নাতক (সম্মান) চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী। তিনি নিয়মিত কবিতা লেখেন।

nushinnushrat@gmail.com

তথ্যসূত্র

১৩. রাজশাহী থিয়েটার ও অনির্বাণ এর যৌথ উদ্যোগে স্বাধীনতার রজত জয়ন্তীতে সপ্তাহব্যাপী মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসব ’৯৬-এর (২৯ ডিসেম্বর ’৯৬-৪ জানুয়ারি ’৯৭) স্মরণিকার ‘কিছু কথা’ থেকে নেওয়া।

দায়স্বীকার : মোহাম্মাদ কামাল, এম এ মজিদ, কামারুল্লাহ সরকার, শেখ আবদুস সামাদ, চলচ্চিত্রকর্মী আহসান কবীর লিটন।

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন